Nadar verfolgte schon lange vor seinen Ausflügen in den Pariser Untergrund das Ziel, die Welt aus ungewohnter Perspektive zu fotografieren. Zuerst tat er das aus der Luft. Zusammen mit seinem Freund Jules Verne gründete Nadar die Société d’encouragement de la navigation aérienne au moyen d’appareils plus lourd que l’air (Gesellschaft zur Förderung der Luftfahrt mit Apparaten, die schwerer sind als Luft) und veranstaltete überall in Europa spektakuläre Heißluftballonfahrten. 1858 bestieg er einen Ballon, flog über Paris und nahm aus der Höhe von achtundsiebzig Metern das erste Luftbild der Welt auf, eine leicht unscharfe, silbrig graue Aufnahme der Stadt. »Wir erlebten die Welt aus der Vogelperspektive, wie sie bisher vom inneren Auge nur unvollkommen wahrgenommen worden war«, schrieb er über seine Aufnahmen aus dem Heißluftballon. »Jetzt besitzen wir nichts weniger als das Abbild der Natur selbst, festgehalten auf der Nassplatte.«

Für sein nächstes Kunststück wollte Nadar die Stadt von unten fotografieren. Es begann mit der Bogenlampe, die er in seinem Atelier zusammengebaut hatte. Es war eine lichtstarke, aber unhandliche Konstruktion: Mithilfe von fünfzig Bunsenelementen entzündete ein elektrischer Funken zwei Kohlenstoffstäbe, die ein weißes Licht aufflammen ließen. Durch diese Lampe wurde es zum ersten Mal möglich, Bilder ohne Sonnenlicht aufzunehmen, ein im jungen Medium der Fotografie noch unerprobtes Konzept. Abends entzündete Nadar die Lampe auf dem Trottoir vor seinem Atelier und zog mit dem Lichtschein die Menschenmassen an. Nadar erklärte, er werde seine Lichtapparatur dazu benutzen, um Bilder mit seiner Kamera einzufangen, die sich allen anderen Fotografen bisher entzogen hatten. »Die unterirdische Welt«, schrieb er, »bot uns ein unendliches Betätigungsfeld, das nicht weniger faszinierend war als das an der Oberfläche. Wir stiegen hinab, um die Geheimnisse der tiefsten, geheimsten Kavernen zu lüften.« In den Beinhäusern – genannt Les Catacombes , in Anlehnung an die berühmten Katakomben in Rom – machte Nadar seine ersten unterirdischen Aufnahmen.

Als wir ungefähr sieben Stunden gegangen waren, führte Steve uns durch eine lange Passage in eine Kammer mit gemauerten Wänden. Wir nahmen unsere Rucksäcke ab und setzten uns auf den Boden. Die Stimmung war bestens, trotz nasser Füße und sensationell verschlammter Klamotten. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis wir die trockenen, kupferfarbenen Gegenstände identifizierten, die rund um uns auf dem Boden lagen.

Jazz nahm einen in die Hand und musterte ihn. »Das ist ein Rippenknochen.« Sie schüttelte sich, dass die Dreadlocks flogen, und ließ den Knochen fallen.

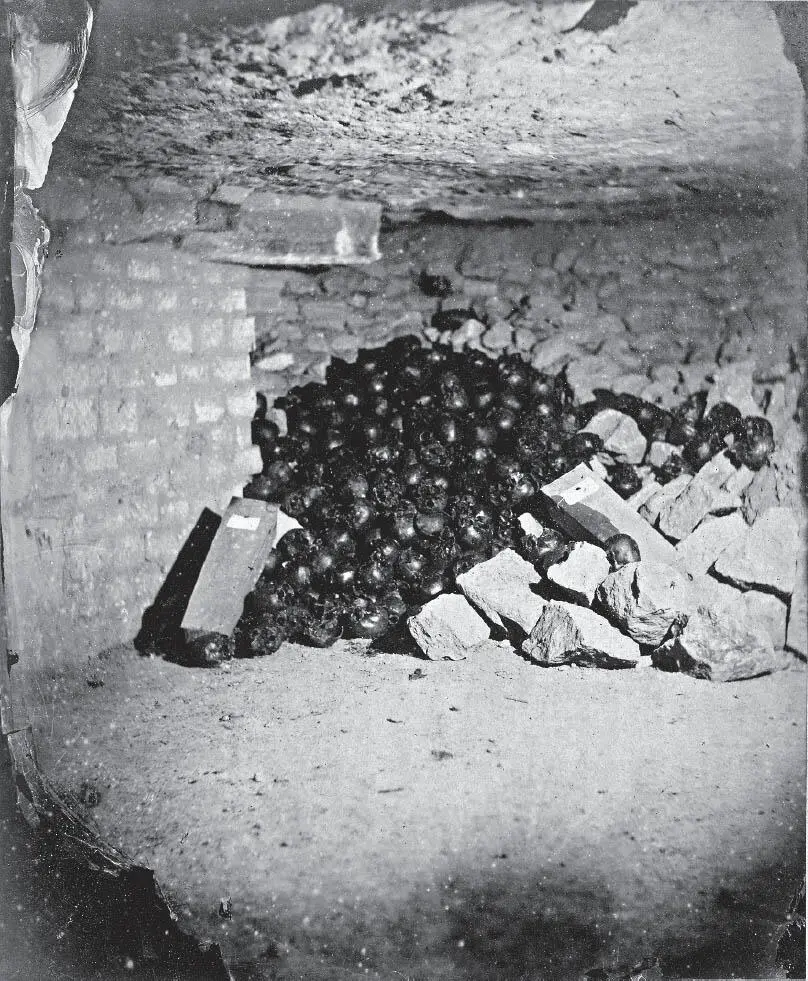

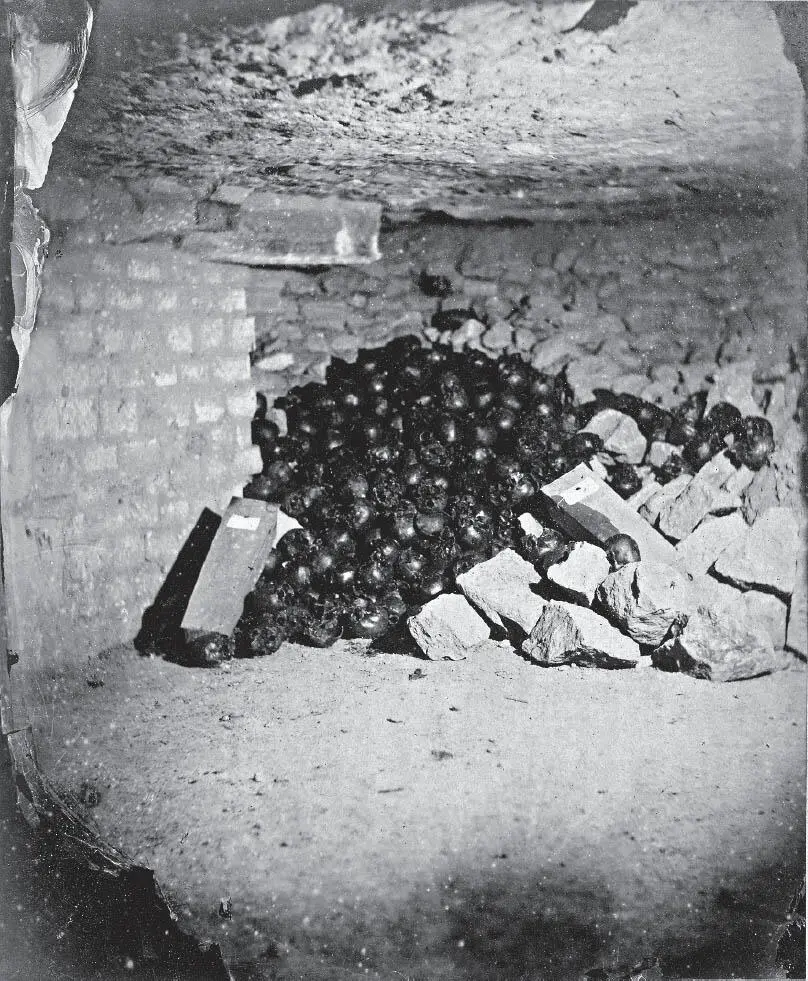

Als wir nach unten guckten, wurde uns klar, dass wir auf menschlichen Überresten herumgelaufen waren – einem Schienbein, einem Oberschenkelknochen, einer Schädeldecke, alle trocken, glatt und pergamentfarben. Wir spähten um die Ecke und sahen, dass wir am Fuß eines riesigen Turms standen: Tausende von Menschenknochen, die von oben auf eine Rutsche gekippt worden waren und sich in einer chaotischen Kaskade nach unten ergossen hatten. Wir befanden uns inmitten eines Ossuariums unterhalb des Cimetière du Montparnasse.

Ende des achtzehnten Jahrhunderts quoll Paris über vor Leichnamen. Die Mauern des Cimetière des Saints-Innocents, des größten Friedhofs der Stadt, gaben nach, und die Leichen ergossen sich in die Keller der benachbarten Häuser. Um den Ausbruch von Seuchen zu verhindern, beschloss die Stadt, ihre Toten in die unterirdischen Steinbrüche auszulagern, die im Lauf der Jahrhunderte immer größer geworden waren. Als letzte Ruhestätte wurde ein zwölftausend Quadratmeter großes Areal mit leeren Stollen im Süden der Stadt ausgewählt, passenderweise unter einer Straße namens Tombe-Issoire. Nachdem die unterirdischen Galerien von einem Priester-Trio offiziell geweiht worden waren, wurden die Skelette auf schwarz verhängten Holzkarren durch die Stadt transportiert und dann in Schächte gekippt, die man in den Straßen geöffnet hatte. Insgesamt wurden die sterblichen Überreste von sechs Millionen Menschen in die unterirdischen Steinbrüche umgebettet. Arbeiter wurden mit der kaum zu bewältigenden Aufgabe in die Katakomben geschickt, die Knochen zu ordnen und zu ansehnlichen Arrangements aufzuschichten.

Im Dezember 1861 stieg Nadar mit einem Tross von Gehilfen und zwei mit fotografischer Ausrüstung beladenen Loren hinab in die knochengefüllten Korridore. Die unterirdischen Galerien waren 1810 kurzzeitig für Besucher geöffnet, aber wegen Vandalismus schnell wieder geschlossen worden. Als Nadar eintraf, waren sie seit Jahrzehnten für niemanden mehr zugänglich gewesen. In den »Maulwurfshügeln«, wie Nadar sie nannte, traf er auf eine Belegschaft von Arbeitern, die immer noch unter der Erde mit der Ordnung der Skelette beschäftigt waren.

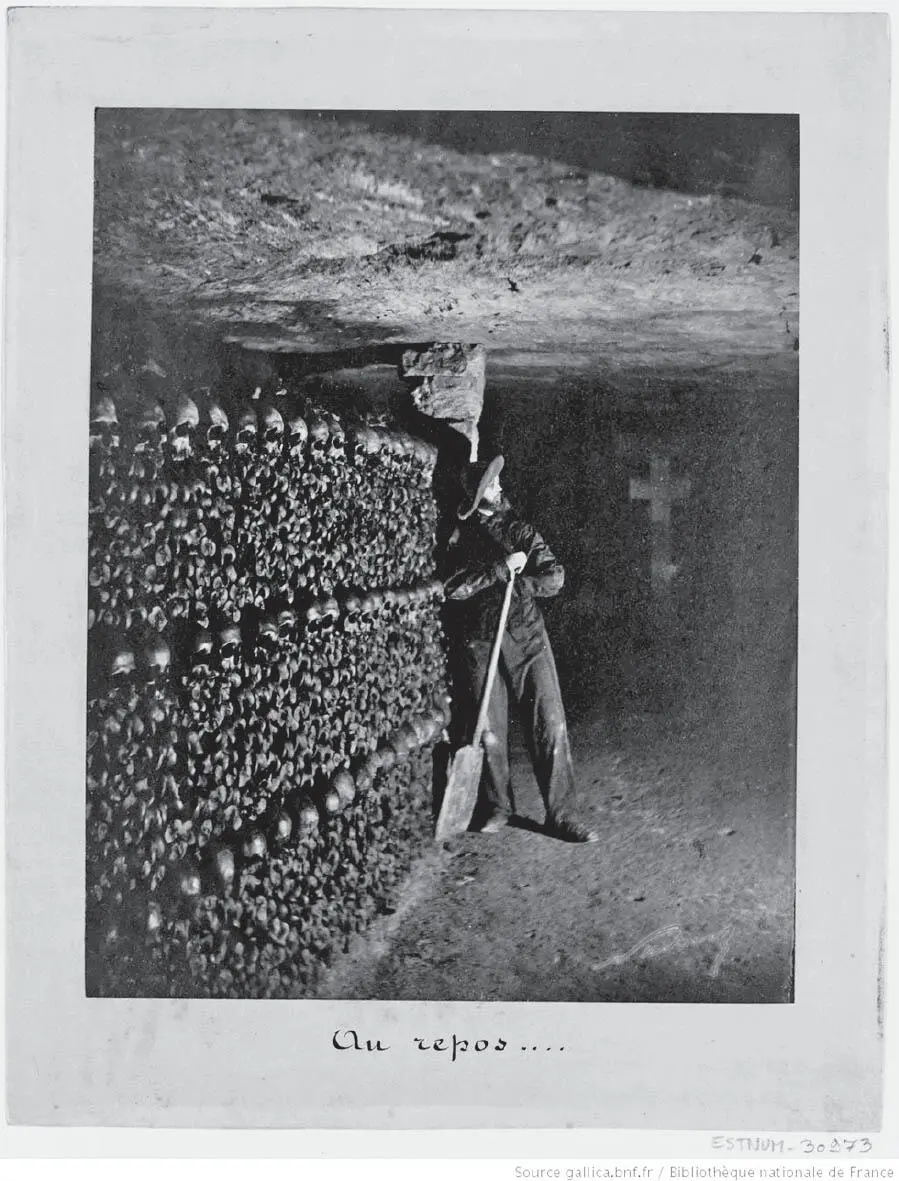

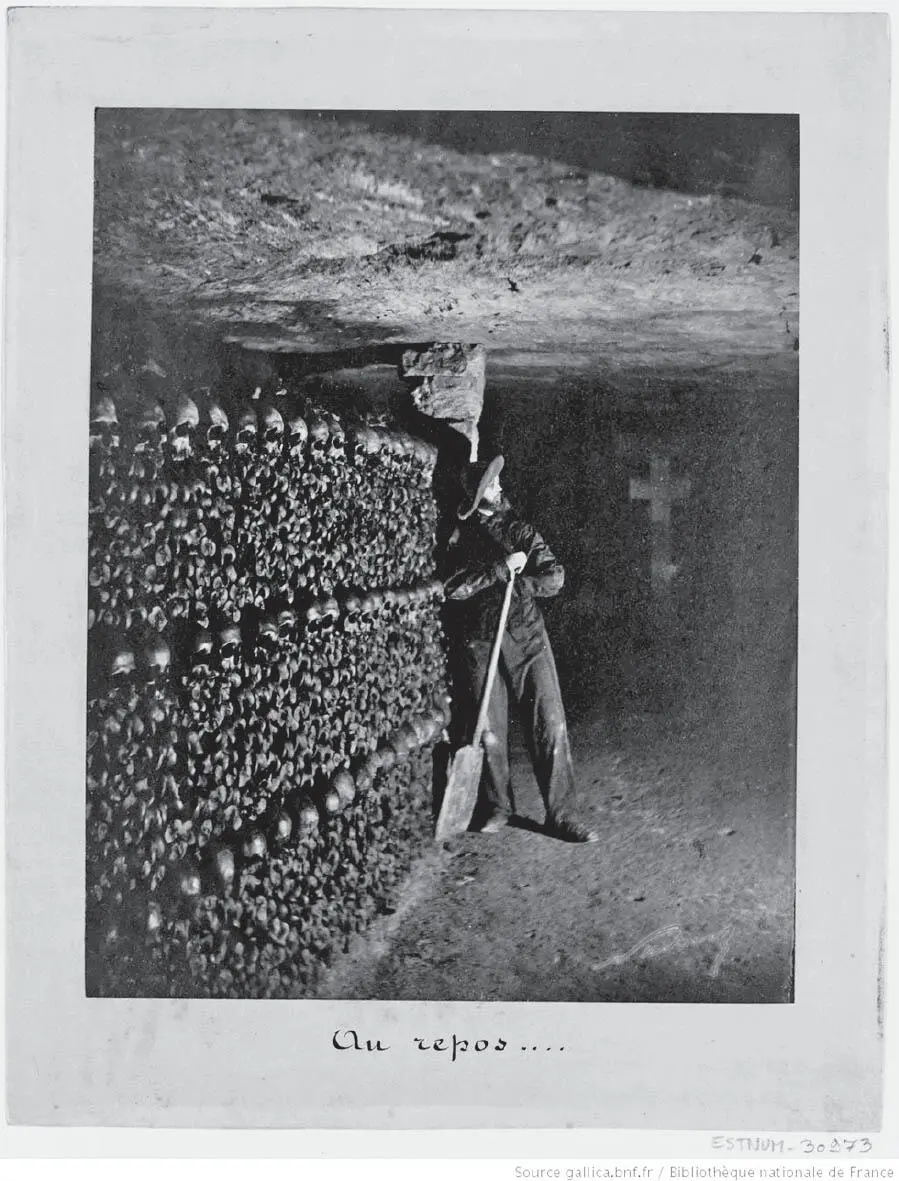

Damals war es selbst unter den kontrollierten Bedingungen eines Fotoateliers schwierig, eine fotografische Aufnahme zu machen; unter der Erde in den stockdunklen Stollen war es praktisch unmöglich. Der Prozess war unendlich zeitaufwendig. Die Kollodium-Emulsion wurde im Dunkeln verschüttet, die Bogenlampe blieb in den engen Durchgängen stecken, die Batterien produzierten giftige Dämpfe, was in dem beengten Raum eine echte Gefahr darstellte. Jede Aufnahme musste achtzehn Minuten lang belichtet werden, sodass im Laufe eines ganzen Arbeitstags nur ein paar wenige Fotos entstanden; ein Assistent murrte: »Wir werden noch alt hier unten.« Aber Nadar war nicht zu bremsen. Als Fotomodell staffierte er eine Holzpuppe mit einem Bart, Hut, Stiefeln, Arbeitsoverall und Mistgabel zum Verteilen der Knochen aus.

Nadar produzierte dreiundsiebzig Fotos in den Katakomben, eine stille, surreale Bilderserie. Auf einem Bild war ein frisch aufgeschütteter, ungeordneter Haufen Knochen zu sehen, auf anderen liebevoll aufgeschichtete Knochenfriese, auf wieder anderen die Holzpuppen, die knochengefüllte Loren durch die Gänge schoben. Die Bilder waren, sobald sie in der Société française de photographie gezeigt wurden, umgehend eine Sensation. Nadar wurde zu einer mythischen Figur stilisiert, die den Kosmos der Stadt durchwanderte. Ein Artikel im Journal des débats bezeichnete ihn als »Beelzebub«, den Herrn der Unterwelt; ein anderer bezichtigte ihn, ein Totenbeschwörer zu sein, der »die sterblichen Überreste vergangener Generationen elektrisiert« habe. Eine ganze, bis dahin geheime Dimension der Stadt war mit einem Mal offenbar geworden: »Er und seine Gehilfen«, schrieb ein Journalist, »wühlen in den Eingeweiden der unschuldigen Erde und machen die Menschen mit Szenen vertraut, die nur wenige bis dahin mitangesehen haben.« Nadar wurde zur Sensation von Salons und Cafés, die unterirdischen Bilder waren in aller Munde.

Aber es wurde nicht nur geredet. Die Fotos weckten ein Verlangen in den Parisern: Kaum hatten sie einen ersten Eindruck von der Unterseite der Stadt bekommen, wollten sie die Stollen auch berühren, ihren Geruch wahrnehmen, wollten die eigenen Schritte durchs Dunkel hallen hören. Ungefähr zur selben Zeit, in der die Fotografien zum ersten Mal zu sehen waren, wurden auch die Katakomben geöffnet und entwickelten sich sehr schnell zu einer der größten Attraktionen der Stadt. Anfangs ein paar Mal im Monat, dann regelmäßiger bewegten sich Herren in Zylindern und Damen in langen Kleidern in dicht gedrängten Grüppchen durch die Beinhäuser, spähten in die leeren Augenhöhlen braun gewordener Schädel und betrachteten Wände aufgeschichteter Schienbeine im Kerzenlicht. Sie schauderten angesichts der hallenden Akustik und des beklemmenden Gefühls, tief unter der feuchten Erde zu sein; am Ende des Rundgangs ließen viele Besucher heimlich einen Schädel als Souvenir mitgehen. Die Katakomben waren bald so beliebt, dass Gustave Flaubert sich über die Menschenmassen in ihnen empörte, als er sie 1862 mit den Schriftstellern Jules und Edmond de Goncourt besuchte. »Man muss sich mit den vielen Pariser Witzbolden herumschlagen, die sich im Untergrund auf veritable Vergnügungsfahrten begeben«, schrieben die für ihren scharfen Witz berühmten Goncourt-Brüder, »und sich einen Spaß daraus machen, dem Nichts Verwünschungen ins Maul zu schleudern.«

Читать дальше