Non-Profit-Organisationen vs. For-Profit-Organisationen

Non-Profit-Organisationen vs. For-Profit-Organisationen

Gerade die in der obigen Typologie von Woratschek (1998) eher untergeordnet auftauchende Unterscheidung in Non-Profit-Organisationen einerseits und For-Profit-Organisationen andererseits spielt innerhalb des Sports in Deutschland eine hervorgehobene Rolle. Dies bezieht sich nicht nur aber in besonderem Maße auf die 88.348 Sportvereine, die im Jahr 2019 im Deutschen Olympischen Sportbund registriert waren. Rechnerisch lag der sogenannte Organisationsgrad für den gesamten DOSB – also der Anteil der in einem Sportverein registrierten Bevölkerung – bei 33,21 Prozent. Allerdings schwankt dieser Wert zwischen 37,03 Prozent im Saarland und Brandenburg mit 13,97 Prozent (vgl. DOSB (2020), S. 3, S. 11). Laut Sportentwicklungsbericht 2017/18 sind in den deutschen Sportvereinen über 1,7 Millionen ehrenamtliche Positionen besetzt. Das ermöglicht den Vereinen nicht zuletzt ein im Vergleich zu kommerziellen Anbietern sehr preiswertes Angebot. Die monatlichen Mitgliedsbeiträge lagen im Mittel (Median) bei 3 Euro für Kinder, 4 Euro für Jugendliche und 8 Euro für Erwachsene (vgl. Breuer/Feiler (2019), S. 9, S. 16). Die dargestellten Zahlen sollen verdeutlichen, welche Bedeutung Sportvereine haben aber auch, wie stark sich ehrenamtlich geführte Sportvereine von kommerziellen Anbietern unterscheiden – wobei der Mitgliedsbeitrag natürlich nur eines von vielen (innerhalb des Buches an vielen Stellen näher thematisierten) Merkmalen hierfür darstellt.

Ein weiteres Beispiel soll hingegen zeigen, wie hoch die Bandbreite an Erscheinungsformen selbst innerhalb der Kategorie Sportverein noch ist, und dass auch Vereine existieren, die kommerziellen Unternehmen wohl deutlich näher sind als dem »typischen«, ehrenamtlichen Breitensportverein. Sogar in der Multimillionen-Euro-Industrie des deutschen Profifußballs agieren noch eingetragene Vereine, mit dem FC Schalke 04 sogar einer (vgl. Schalke 04 (2020)), der es im jährlich erscheinenden Wirtschaftsbericht der Deloitte Sports Business Group »Football Money League« mit Einnahmen von 324,8 Millionen Euro in der Saison 2018/19 auf Platz 15 der europäischen Top-Clubs geschafft hat (vgl. Ajadi/Burton/Dwyer/Hammond/Ross (2020), S. 9).

Sportanbieter außerhalb der Sportbranche i. e. S.

Sportanbieter außerhalb der Sportbranche i. e. S.

Auch hier muss ergänzt werden, dass neben den dargestellten Sportvereinen weitere Non-Profit-Anbieter, z. B. caritative Vereine und Verbände, Sportangebote beispielsweise für Ältere unterbreiten, was die Heterogenität an Organisationen, die als Sportanbieter auftreten können, weiter steigert.

Sportberufe

Sportberufe

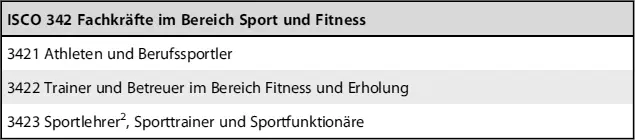

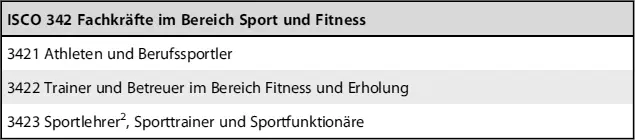

Generell ist festzuhalten, dass Sportgüter und -dienstleistungen auch außerhalb von Sportorganisationen im engeren Sinne – also im Sinne der NACE-Codierung außerhalb von Sportvereinen, Sportanlagen, Fitnesszentren und »sonstigen« Sportorganisationen – angeboten bzw. genutzt werden. Weiterhin arbeiten auch Menschen in Sportberufen außerhalb dieser Sportorganisationen. Ein Hotel, das in einer großen Stadt angesiedelt und auf Tagungs- und Messegäste spezialisiert ist, aber einzelne Fitnesstrainer beschäftigt, ist in diesem Sinne kein Sportbetrieb. Die Fitnesstrainer üben aber dennoch einen sportbezogenen Job aus. Auch zu sportbezogenen Jobs gibt es vielfältige Definitionen, nur eine davon stellt die Definition nach der Internationalen Klassifikation der Berufe ISCO-08 dar (  Tab. 3).

Tab. 3).

Tab. 3: Klassifikation der Berufe ISCO-08, Untergruppe 342 (Quelle: International Labour Organisation (2016); Übersetzung nach Europäische Kommission (2018))

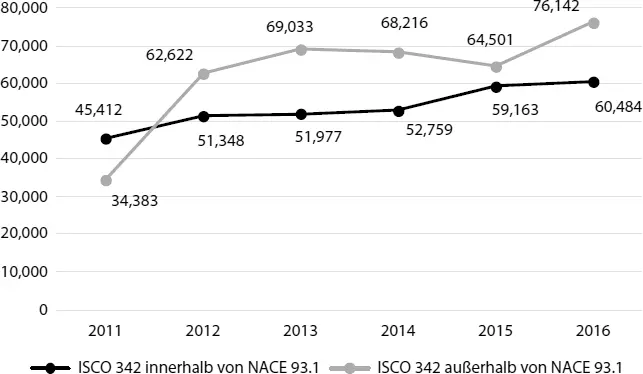

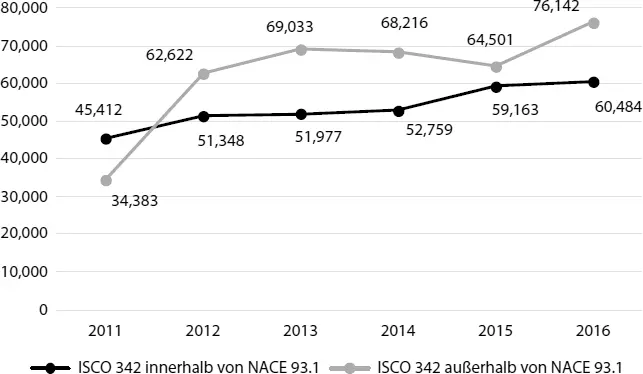

In Deutschland arbeiten mittlerweile sogar mehr Personen in einem sportbezogenen Job

3 außerhalb einer Sportorganisation, nämlich im Jahr 2016 76.142 Menschen, als innerhalb, wo es 60.484 Personen waren (vgl. FHSMP (2019), S. 38;

Abb. 4).

Darüber hinaus findet eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten gänzlich außerhalb von Organisationen statt. Dies wird als informeller Sport bezeichnet. Ein typisches Beispiel hierfür ist die selbst organisierte Laufgruppe mit Bekannten oder das eigenständige Radfahren. Einige dieser Sporttreibenden greifen noch nicht einmal auf Sportgüter im Sinne der oben genannten Definition (z. B. Laufschuhe) zurück.

Die Definitionen, Typologien und Beispiele zeigen: Sport ist letztlich ein komplexes Phänomen, das sich vielfältig definieren aber auch strukturieren lässt.

Das vorliegende Lehrbuch ist keine wissenschaftliche Studie, der eine exakte Definition des Sports zugrunde liegen muss. Im Gegenteil, die Vielfalt dessen, was als Sport verstanden wird, ist ein zentrales Merkmal für die hier dargestellten Inhalte.

Abb. 4: Anzahl an Menschen mit sportbezogenen Arbeitsstellen innerhalb und außerhalb von Sportorganisationen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an FHSMP (2019), S. 38)

Mit anderen Worten: Für den Zweck des vorliegenden Buches geht es weniger darum, eine spezifische Definition oder Typologie für Sport, Sportgüter, Sportorganisationen usw. zu wählen, auch wenn dies ganz und gar keine rein theoretische Diskussion ist. Ob eine Tätigkeit als Sport gilt, kann ganz praktische Folgen haben, beispielsweise mit Blick auf Fördermittel, Steuererleichterungen, soziale Anerkennung oder Inhalte des Sportunterrichts in Schulen. Die derzeitige Diskussion um die Frage, ob E-Sport als Sport gilt oder gelten sollte (vgl. z. B. dvs (2019); Borggrefe (2019); Jenny/Manning/Keiper/Olrich, (2017)) 4 ist ein Beispiel für die weiterhin hohe Aktualität und Praxisrelevanz definitorischer Fragen.

Zur Schwierigkeit der Abgrenzung eines Innovationsmanagement im Sport

Zur Schwierigkeit der Abgrenzung eines Innovationsmanagement im Sport

Trotzdem geht es in diesem Buch vielmehr darum, den Lesern deutlich zu machen, wie unterschiedlich Sport definiert werden kann und welche verschiedenartigen Ausprägungen des Sports existieren. Die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Sports und seine verschwimmenden Grenzen bringen es mit sich, dass es letztlich unmöglich ist, ein Innovationsmanagement für den Bereich des Sports zu beschreiben, welches alle Besonderheiten reflektiert und jeweils spezifisch aufgreift und verarbeitet. Beispielsweise wird der Innovationsmanagementprozess eines großen Sportartikelherstellers in vielen Punkten dem Prozess anderer produzierender Unternehmen außerhalb des Sports viel ähnlicher sein als dem Innovationsmanagement eines Sportvereins – wenngleich beide auf zentrale Art und Weise mit Sport in Verbindung stehen. Andererseits sind Produkte und damit auch Produktinnovationen bei Sportartikeln durchaus durch Besonderheiten gekennzeichnet, die sich bei anderen Produkten nicht oder nicht in gleichem Ausmaß finden. Hinsichtlich anderer Kriterien ist ein Sportartikelhersteller dann wiederum einem Sportverein ähnlicher als einem Automobilhersteller. Ein wichtiges Ziel des vorliegenden Buches ist es deshalb, mit Blick auf Innovationen die Breite des Sports darzustellen und die Leser in die Lage zu versetzen, selbst für spezifische Beispiele spezifische Lösungen zu finden.

Читать дальше

Non-Profit-Organisationen vs. For-Profit-Organisationen

Non-Profit-Organisationen vs. For-Profit-Organisationen