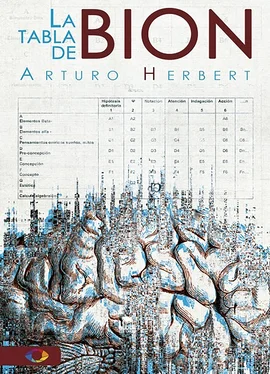

En efecto, el desarrollo de la tabla significó para Bion el intento de sistematizar y formalizar el pensamiento y su relación con el inconsciente, la pulsión, los afectos, objetos y símbolos. A través de ella, intentó dar un contenido formal a la transmisión del saber psicoanalítico, basándose en fórmulas y en el algebra. Para este autor, la experiencia clínica podía y debía ser reflexionada y orientada hacia la dirección del tratamiento en relación a sus elementos y funciones. Su aporte no ha sido menor, en la medida que su trabajo enriquece y renueva el ámbito de la clínica y la psicopatología, baste como ejemplo, sus originales aportes sobre las psicosis y los estados límites. E incluso la trasciende hasta alcanzar la subjetividad y la relación del hombre con el lenguaje.

Por fortuna, estos aportes no quedaron relegados a una parte de la historia del psicoanálisis. Por el contrario, resultaron fecundos e interesantes para analistas posteriores que recepcionaron su obra, encontrando nuevas aristas, problemas y desafíos. De manera revitalizante, Meltzer, Sor y Sandler, otorgan nuevas líneas de interpelación a la tabla. Como bien lo señala Arturo a lo largo de sus capítulos; mientras Meltzer observa el carácter descriptivo de la tabla; Sor propone una ampliación de la misma, abarcando enunciados tanto positivos como poder y responsabilidad y negativos como fanatismo, dogmatismo y el autoritarismo. Y finalmente, Sandler descifra un modelo tridimensional mediante una lectura tópica que permite facilitar el uso de la tabla relacionando la epistemología psicoanalítica y la comunicación entre analistas.

Cada una de estas lecturas, presentan el problema que astutamente el autor del libro advierte: ¿Cuál es la definición y función de la tabla? ¿Cuáles son las consecuencias metapsicológicas de que el aporte bioniano se torsione en versiones y transformaciones distintas a las planteadas por su creador? Sor, Sandler y Meltzer ¿reconstruyen la misma tabla? ¿O re-crean tablas distintas? Y de ser así ¿Cuáles son los alcances clínicos de ellas?

En esta línea de interrogantes, Arturo no se conforma meramente con señalar las dificultades. Por un lado, advierte que esta recepción deja al menos dos interpretaciones: a) la tabla es un instrumento que permite ir en busca de los elementos psicoanalíticos que se constituyen en la sesión y b) Es un modelo epistemológico que reinterpreta bajo la perspectiva fenomenológica. Y por el otro, avanza hasta las fronteras mismas del uso de la tabla, extendiéndola hasta los fundamentos mismos de la metapsicología. Esto es, que a partir de su investigación, avanza para preguntarse por la relación entre el psicoanálisis y el lenguaje.

En efecto, en el recorrido de su trabajo se encuentra con el interrogante que Bion presenta en Transformaciones (1965):

“¿Qué es lo invariante en el nombre y en objeto nombrado? Por ejemplo, hay una flor rosa (O) que se dice “rosa”. ¿Qué es lo que lleva a un hombre que oye dicha palabra a relacionarla con una flor determinada? ¿Qué es invariante en las consiguientes marcas en un papel, la palabra rosa y la flor que puede verse en el jardín?” (Bion, 1965:97)

La pregunta que recorta Arturo de Bion, tiene asombrosa concordancia con El Golem, aquel poema de Borges sobre el mismo objeto y similar temática:

Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de 'rosa' está la rosa

y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'.

(J.L.Borges, 1964)

Aquí poesía y psicoanálisis encuentran interrogantes afines: la interpelación por la palabra y el sentido. Tal es la pregunta lanzada por Bion, y retomada por Arturo como cierre transitorio de su trabajo sobre este autor y como inaugural de futuras investigaciones por venir.

De esta manera, este libro posee distintos lectores: el analista que se interroga por su práctica, el estudioso de la obra de Bion y sucesores que desea profundizar y sistematizar ese saber, el joven novel que se inicia en el campo psicoanalítico. Todos ellos, encontrarán aquí una lectura acertada y detallada del autor inglés, su vínculo teórico/clínico con S. Freud y M. Klein; como de la huella que dejó en autores posteriores como Sor, Meltzer y Sandler que retoman el uso de la tabla y sus posibilidades. Por ello, el libro tiene tradición y actualidad. Justamente, lo que el campo del psicoanálisis necesita y busca.

Para finalizar, mi agradecimiento profundo a Arturo quien me invitó generosamente a realizar este prólogo y a acompañarlo en el recorrido de sus producciones científico-académicas que encara con contagioso entusiasmo y alegría.

J.M.B-2017

Introducción general

El desarrollo del psicoanálisis ha seguido diversos caminos luego de la fundación de este por Sigmund Freud. Como investigador y analista, Freud ha recorrido diversos senderos, preocupado en última instancia por dar cuenta de la experiencia del análisis, de sus fundamentos y del lugar del analista en su praxis. Esta vocación del creador del psicoanálisis ha sido transmitida a sus seguidores y a los analistas posteriores en diferentes regiones. Entre las obras de estos cabe destacar las de Melanie Klein, Donald Winnicott y Jacques Lacan.

En este libro se tomarán como punto de partida los aportes que Wilfred Bion realizó al psicoanálisis mediante la construcción y el uso de un modelo llamado la tabla. El tema de refiere de modo específico a los usos, las influencias y modificaciones que con posterioridad otros autores como Donald Meltzer, Darío Sor y Paulo Sandler le han dado a este instrumento. En esta recepción –o recepciones– se plantea la problemática principal de este libro. La investigación se inició con el propósito de realizar una aproximación a los problemas surgidos de la recepción e influencia de la tabla en los autores mencionados y de indagar las diversas perspectivas teóricas y prácticas que ellos han planteado con respecto al uso o a los usos de esta.

Un criterio fundamental de elección de los analistas para el presente proyecto de investigación es que estos autores han comentado ampliamente a Bion y a su obra. Además, sus propios aportes con respecto a la tabla y su aplicación en la experiencia del psicoanálisis también son estudiados. Sus trabajos muestran que los aportes de Bion fueron recibidos en distintos lugares y, a la vez, resulta posible establecer que comparten consideraciones comunes en relación con el uso del modelo y sus modificaciones. La elección de estos analistas se basa en que:

1 Permite establecer la recepción de la tabla en un amplio abanico de lugares tan distintos como Argentina, Brasil y Estados Unidos,

2 Sus aportes se limitan a y se desenvuelven en la experiencia analítica,

3 Habilitan a circunscribir y desarrollar el problema de investigación.

Aquello no significa descartar otros autores como Symintong o Chuster, pero sus aportes escapan de los desarrollos de esta tesis. Uno de los artículos de Chuster se refiere a An Odipal Grid, del cual no se comentara en esta tesis.

Con el fin de mencionar la relevancia de los autores elegidos respecto de Bion y su obra, se puede mencionar que:

1 Donald Meltzer (1922-2004) era un analista norteamericano. Fue miembro de la asociación psicoanalítica inglesa desde 1952 e importante comentador de la obra de Bion desde 1973.

2 Darío Sor (1926-2012) era un analista argentino miembro de la IPA. Colaboró con León Grinbeg en la traducción de varios libros de Bion al español. Participó en charlas dictadas por Wilfred Bion en Argentina y varios artículos suyos tratan de la obra de Bion.

3 Paulo Cesar Sandler (1948) es un psicoanalista brasileño, miembro de la Asociación Psicoanalítica Inglesa en Brasil. Ha sido colaborador de la primera traducción a otra lengua de la trilogía escrita por Bion, A memoir of the future, en este caso al portugués.

Читать дальше