Später hieß es, die begabte Wissenschaftlerin, die erste deutsche Frau, die in Chemie promovierte, sei mit dem Kriegswahn ihres Mannes nicht klargekommen, damit, dass er seine Forschungen in den Dienst der Armee gestellt hatte, in einen teuflischen Dienst. Um die Franzosen an der Westfront in ihren Gräben zu töten, hatte er das Verfahren perfektioniert, Giftgas einzusetzen, Tausende junge Franzosen waren dabei ums Leben gekommen, elend erstickt. Aufgewühlt von dieser Nachricht hatte die Pazifistin protestiert, zum großen Ärger ihres Mannes. Hautnah hatte sie mitbekommen, wie das Gift wirkt, bei Tests in unmittelbarer Nähe der Dienstvilla waren Affen grauenvoll krepiert. Auch bekam sie das Bild der entstellten Leiche ihres Freundes Otto Sackur nicht aus dem Kopf; bei geheimen Forschungen an kriegswichtigen Sprengstoffen im Labor ihres Mannes war es zu einer Explosion gekommen. Liebeskummer, Enttäuschung, das Gefühl, als Ehefrau keine eigene Karriere machen zu können, der furchtbare Giftkrieg … es wird eine Melange von Gefühlen gewesen sein, die Clara Immerwahr in den Tod getrieben hat. Ob sie heute, hundert Jahre später, ihr Glück gefunden hätte?

Haber-Villa, Rasen vor dem Wintergarten

Haber-Villa

Faradayweg 8

14195 Berlin

Das Leben der Anderen

14 Wohnhaus von Georg Dreyman (Friedrichshain)

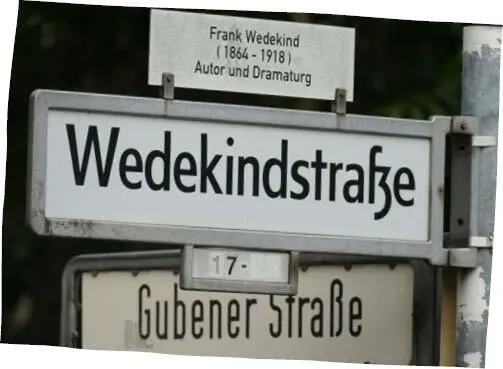

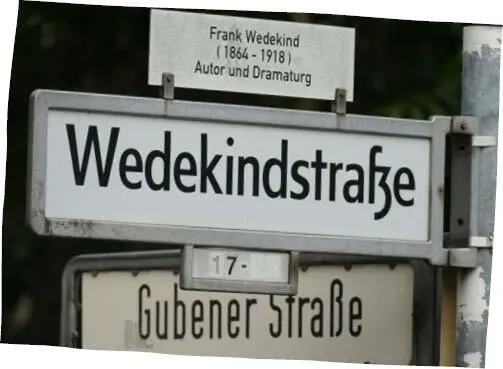

Ein Oskar. Für einen deutschen Film. Ein seltener Moment in der Filmgeschichte. Im Jahr 2006 wurde er dem Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck überreicht, für den besten fremdsprachigen Film des Wettbewerbs. Kaum einer, den dieses Meisterwerk nicht angerührt hätte. Es erzählt die Geschichte eines kleinen Schnüfflers, eines grauen, einsamen Menschen, des Stasi-Hauptmanns Gerd Wiesler, gespielt von Ulrich Mühe. Wiesler wird beauftragt, den als politisch unzuverlässig geltenden Theaterschriftsteller Georg Dreyman zu observieren. Hierzu verwanzt er dessen Wohnung und richtet eine Abhöranlage auf dem staubigen Speicher ein. Was Wiesler erst im Laufe der Zeit merkt: Es geht dem DDR-Kultusminister, der die Aktion initiiert, gar nicht um den Theatermann, es geht ihm um dessen Freundin, die Schauspielerin Christa-Maria Sieland. Hinter ihr ist er her, sie will der feiste Mensch ins Bett kriegen. Fein gezeichnet wird der Charakter des im Leben der Anderen schnüffelnden Wieslers, wie er neugierig wird auf eine Welt, die ihm fremd ist, die Welt der Literatur und Musik, wie er Sympathie entwickelt für das Liebespaar, wie er anfängt, an seiner Arbeit zu zweifeln und sie dennoch pflichtgemäß erledigt, bis er beginnt, als unsichtbarer Geist in die Geschichte einzugreifen, den Verfolgten zu helfen und doch die Katastrophe nicht verhindern kann, den Tod der Schauspielerin. Versöhnlich dann die Schlussszene: Nach der Wende entdeckt Dreyman, der in der Wedekindstraße 21 wohnt, dass man ihn überwacht hat. Mithilfe seiner Stasi-Akte identifiziert er Wiesler, der sich sein Geld mit dem Austragen von Wurfsendungen verdient. Dreyman beobachtet Wiesler, nimmt keinen Kontakt zu ihm auf, widmet ihm aber seinen Roman Die Sonate vom guten Menschen unter Benutzung seines Stasikürzel: »Für HGW XX/7 gewidmet, in Dankbarkeit.« Wiesler entdeckt das Buch in einer Auslage, kauft es und schaut hinein.

Wohnhaus Wedekindstraße 21

»Soll ich es als Geschenk verpacken?«, fragt ihn die Verkäuferin.

»Nein«, antwortet Wiesler, »es ist für mich.«

Wohnhaus von Georg Dreyman

Wedekindstraße 21

10243 Berlin

Friedrich Rückert – Berlins erster Gruner

15 Oberbaumbrücke (Friedrichshain-Kreuzberg, verbindet die beiden Ortsteile)

Einer der frühen Ankläger der mit der Industrialisierung einsetzenden Umweltverschmutzung ist der Dichter und Sprachgelehrte Friedrich Rückert gewesen. 1841 von Erlangen an die Berliner Universität berufen, war der geniale Weltpoet, der aus 44 Sprachen übersetzen konnte, entsetzt darüber, wie es in der preußischen Hauptstadt stank, und fand dafür deutliche Worte:

Der Spree ist’s weh;

Sie kann sich nicht entschließen,

In Berlin hineinzufließen,

Wo die Gossen sich ergießen.

Wer mag ihr verdenken?

Sie möcht' lieber, wenn sie dürft’ , umlenken.

Hindurch doch muss sie schwer beklommen;

Sie kommt beim Oberbaum herein,

Rein wie ein Schwan,

Um wie ein Schwein,

Beim Unterbaum herauszukommen.

Oberbaum und Unterbaum dienten einst der Abwehr von Schmugglern. Damit auch die Schiffer ihre Waren ordnungsgemäß verzollten, versperrte man ihnen den Weg über die Spree mit eisenbeschlagenen Baumstämmen. Der Oberbaum versperrte im Südosten beim Eintritt des Flusses die Stadt, flussabwärts sein Pendant, der Unterbaum, im Nordwesten. Die stattliche Oberbaumbrücke erinnert heute noch an die alte Zollstation. Die Unterbaumbrücke befand sich auf der Höhe der jetzigen Friedrichsbrücke nahe des Tränenpalastes.

Oberbaumbrücke

Friedrich Rückert muss man sich als unkonventionellen Menschen vorstellen. Selbst bei Hofe scherte er sich nicht um gesellschaftliche Gepflogenheiten, das bekam auch Friedrich IV. zu spüren, der seine Universität zur bedeutendsten Deutschlands machen wollte. Gerne schmückte der König seine Tafel mit seinen Gelehrten. Als auch Rückert – nolens volens – der Einladung folgte, flüsterte Alexander von Humboldt ihm zu, wo denn der Orden sei, mit dem ihn der König ausgezeichnet hatte. Rückert zuckte die Schultern und erwiderte, das Ordensband habe seiner Frau gefallen, er habe es abgeschnitten, damit es ihren neuen Hut ziere.

Friedrich Rückert ist in Berlin nie recht heimisch geworden und war froh, 1848 in sein geliebtes Frankenland zurückzukehren. Eine steinerne Büste, die einst auf dem Kreuzberg stand, ist leider verschwunden, eine Rückertstraße in Charlottenburg erinnert noch an den frühen Grünen, außerdem existieren Autographen in der Staatsbibliothek.

Friedrich-Rückert-Denkmal, nicht in der Hauptstadt, dafür in Schweinfurt

Oberbaumbrücke

10243 Berlin

Pack die Badehose ein

16 Wohnhaus der Familie Froboess in den 1950er Jahren (Gesundbrunnen)

Eigentlich hatte der Papa das Lied für die Schöneberger Sängerknaben komponiert. Eigentlich. Dann aber besuchte Gerhard Froboess in Begleitung seiner kleinen Tochter Cornelia das Studio von RIAS Berlin. Es war im Mai 1951. Der Sendeleiter, Hans Carste, schenkte der Kleinen eine Tafel Schokolade und wünschte sich dafür im freundlichen Onkelton ein Lied als Gegengabe. Spontan und unbeschwert, wie Conny nun mal war, fing sie sogleich an, drauflos zu trällern. Der Sendeleiter lachte und war begeistert. Daraus musste sich doch was machen lassen! Kurz darauf wurde das gerade mal sieben Jahre alte Mädchen in die Quizsendung Mach' mit eingeladen, Quizmaster war Hans Rosenthal. Ein Lied oder zwei? Warum nicht! Doch das Mikrofon war elend hoch, Conny musste auf einen Stuhl klettern. Dann fing sie an zu singen: O, diese Göre und Pack' die Badehose ein …

Читать дальше