Claudia Spahn im Juli 2015

1Immer, wenn im Text aus Gründen der besseren Lesbarkeit sprachlich nur die männliche Form verwendet wird, ist selbstverständlich auch die weibliche Form mit gemeint.

I. Grundlagen

Einführung

Musizieren besteht immer aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Dimensionen, die untrennbar miteinander verbunden sind (Doerne 2010). Körper, Gefühl und Geist spielen gleichermaßen eine wichtige Rolle. Zudem findet Musizieren nicht im luftleeren Raum statt, sondern steht in einem kommunikativen und sozialen Kontext. So ist ein Musiker zuallererst Künstler, aber auch (Kunst-)Handwerker, Memotechniker, Kommunikator und Leistungssportler in einem. Angesichts dieser Vielseitigkeit erscheint jede isolierte Betrachtung lediglich einer Dimension des Musizierens als unzulässige Reduktion. Wenn im Folgenden trotzdem Teilaspekte des Musizierens getrennt betrachtet werden, so geschieht dies aus rein didaktischen Gründen.

In diesem Kapitel werden die körperlichen, psychologischen und sozialen Grundlagen erklärt, die für das Verständnis der Vorgänge beim Singen und Musizieren als Musiker wichtig sind. Dieses Wissen bildet den Ausgangspunkt für die Überlegungen im zweiten Teil des Buches, wie Prävention und Gesundheitsförderung in der jeweiligen Tätigkeit als Musiker sinnvoll zu gestalten sind.

Mit Blick auf die körperlichen Grundlagen des Musizierens stellt sich die Frage, welche Elemente des menschlichen Körpers an den Spielbewegungen beteiligt sind und wie sie funktionell zusammenwirken. Um die Funktionszusammenhänge besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, den Bau des menschlichen Körpers mit seinen Strukturen – wie Knochen, Gelenken, Muskeln und Nerven – in Grundzügen zu kennen. Bei Bläsern und Sängern ist die Atmung einer der Funktionskreise, die im Mittelpunkt des Interesses stehen. Für alle Musiker und Sänger sind Steuerung und Lernen von Bewegungen weitere zentrale Bestandteile des Musizierens, an denen die Sinneswahrnehmung – besonders Hören, Bewegungssinn, Tasten und Sehen – zusammen mit den Gedächtnis- und Konzentrationsleistungen beteiligt sind. Zum besseren Verständnis dieser Vorgänge werden die anatomischen und physiologischen Grundlagen der jeweiligen Organsysteme anschaulich und in Bezug auf die Musikausübung beschrieben.

Psychologische Vorgänge spielen beim Musizieren in verschiedener Hinsicht eine ebenso wichtige Rolle. Gerade Körper und Psyche gehen hierbei eine sehr enge Verbindung ein. Kommunikation ist für die Verständigung von Musikern untereinander, insbesondere im professionellen Bereich, ein wichtiges Thema. Die Persönlichkeit und das Selbstkonzept eines Musikers wirken sich ebenfalls auf das Musizieren aus. Darüber hinaus ist das Lampenfieber in Auftrittssituationen ein spezifisches Thema für Musiker.

Hinsichtlich der körperlichen und psychischen Vorgänge muss bedacht werden, dass sie bei jedem Menschen im Laufe des Lebens Wandlungen unterworfen sind. Für die musikalische Entwicklung in Kindheit und Adoleszenz, für die Berufsspanne von Musikern und für das Musizieren im höheren Lebensalter stellt die Kenntnis dieser natürlichen Veränderungen eine wichtige Voraussetzung dar.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die soziokulturellen Rahmenbedingungen beleuchtet, unter denen Musizieren im professionellen Bereich und im Bereich der Freizeitmusik heute stattfindet.

1. Körperliche Grundlagen des Musizierens 1

1.1 Aufbau und Funktionsweise des Bewegungssystems

Knochen

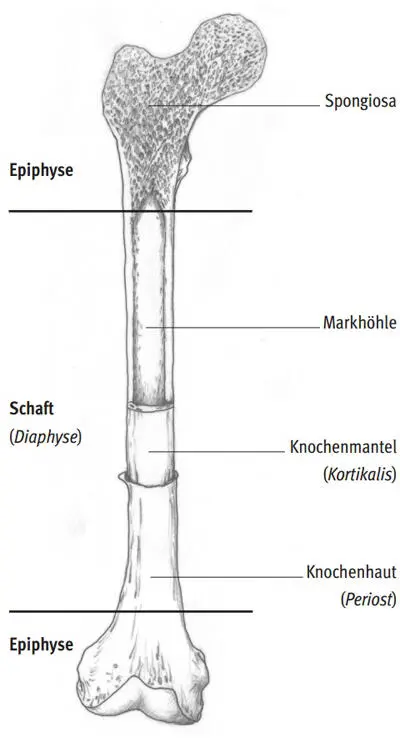

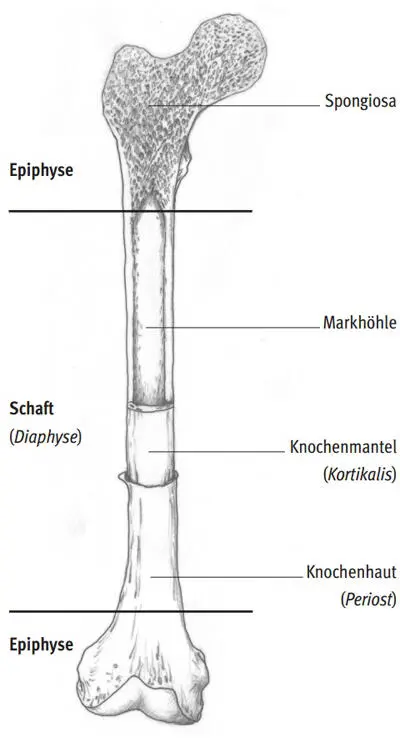

Das Skelett gibt die Form des menschlichen Körpers vor. Mit über 200 Knochen ist es sein inneres Gerüst, verleiht ihm Stabilität, schützt die Organe und ist die Ansatzstelle für Sehnen und Muskeln. Je nach Funktion weisen die einzelnen Knochen deutliche Unterschiede in ihrer Form auf. Die Extremitäten bestehen beispielsweise aus langen Röhrenknochen, während in der Wirbelsäule und in den Fuß- und Handwurzeln kompakte, eher würfelförmige Knochen vorherrschen. Die Formen der Knochen korrespondieren mit der Belastung, welcher sie ausgesetzt sind. Druck- und Zugkräfte wirken durch Schwerkraft und Zug der Muskeln auf die Knochen ein, so dass diese an Stellen höherer Belastung vermehrt Substanz aufbauen. Röhrenknochen z. B. sind in der Mitte dünner und werden an den Enden dicker, da dort durch den Ansatz der Sehnen mehr Knochenmasse benötigt wird (Abb. I.1). Die Verteilung der Knochensubstanz ist ökonomisch gestaltet, um das Eigengewicht aller Knochen so gering wie möglich zu halten. Auf diese Weise spart der Organismus Energie, da kein unnötiges Gewicht getragen und zusätzliches Gewebe versorgt werden muss. Das gesamte Skelett macht so nur etwa 15–20% des Körpergewichts aus.

Die Leichtbauweise unserer Knochen ist jedoch nicht nur ökonomisch, sondern sie ermöglicht auch die besonderen Eigenschaften wie Druck-, Zug- und Bruchfestigkeit sowie Elastizität als Reaktion auf äußere Reize. Der Knochen besteht an seinen beiden Enden aus einem Gerüst feiner Knochenbälkchen, die sich entlang der Belastungslinien ausrichten. Sie bilden die sog. Spongiosa mit ihrem Trabekelsystem, das an eine stabile und gleichzeitig elastische Brückenkonstruktion erinnert. Zwischen den beiden Knochenenden – den Epiphysen – befindet sich der lange Schaft. Er besitzt einen röhrenförmigen Knochenmantel (sog. Kortikalis) aus dichtem Knochenmaterial. In ihrem Inneren – der Markhöhle – und in den Zwischenräumen der Spongiosa befindet sich das Knochenmark, in dem die Blutzellen gebildet werden. Von außen wird der Knochen von der Knochenhaut umkleidet, die mit ihren Blutgefäßen für seine Ernährung sorgt. Sie ist von einem sensiblen Nervengeflecht durchzogen, so dass eine Verletzung dieser Knochenhaut äußerst schmerzhaft ist.

Der Knochen ist ein lebendiges und dynamisches System. Etwa ein Zwanzigstel unserer Knochenmasse wird innerhalb einer Woche durch ständigen Auf- und Abbau erneuert. Der Knochen reagiert dabei darauf, wie wir ihn belasten. Anpassungsprozesse führen dazu, dass der Knochen sich je nach Funktion in seiner Form verändert.

Abb. I.1: Aufbau eines Röhrenknochens

Gelenke

Ein Gelenk (Abb. I.2) entsteht dort, wo sich zwei Knochenenden treffen. Durch die Gelenke werden die Bewegungen des Skeletts ermöglicht. Sie bestehen aus den Gelenkpartnern, häufig auch Gelenkpfanne und Gelenkkopf genannt, der Gelenkhöhle und der Gelenkkapsel. Gelenke weisen vielfältige Formen auf – es gibt Kugelgelenke (z. B. Schultergelenk), Scharniergelenke (z. B. Fingergelenke), Radgelenke (z. B. Verbindung zwischen Elle und Speiche im Ellenbogengelenk), Eigelenke (z. B. Kopfgelenk zwischen Atlas und Schädel), Sattelgelenke (z. B. Daumensattelgelenk) oder plane Gelenke (Wirbelgelenke der Wirbelsäule). Die Gelenkform richtet sich danach, welche Bewegungsfreiheit für das jeweilige Gelenk sinnvoll ist.

Die Knochenenden der Gelenkpartner, die Gelenkflächen, sind mit Knorpel überzogen, der für eine geschmeidige Beweglichkeit und für die Verringerung von Stoßkräften sorgt. Man unterscheidet drei Arten von Knorpel: den hyalinen Knorpel, den Faserknorpel und den elastischen Knorpel. Hyaliner Knorpel bedeckt die Gelenkflächen, Faserknorpel findet sich u. a. in den Bandscheiben der Wirbelsäule und den Menisken der Kniegelenke, elastischer Knorpel kommt beispielsweise im äußeren Gehörgang, im Kehldeckel, in der Nasenscheidewand oder in den Bronchien der Lunge vor. Die einzelnen Knorpelarten weisen unterschiedliche Faserzusammensetzungen auf. Ihre Gemeinsamkeiten liegen darin, dass sie hohe Druck-, Scher- und Zugkräfte aushalten können und die Fähigkeit zur Stoßdämpfung besitzen. Knorpelgewebe ist nicht mit eigenen Blutgefäßen versorgt, sondern wird durch Diffusion von Flüssigkeit aus der angrenzenden Knorpelhaut bzw. sonstigen umgebenden Geweben ernährt. Wie ein Schwamm saugt der Knorpel Flüssigkeit auf, die bei Belastung wieder ausgepresst wird. Dies erklärt, warum Bewegung und wechselnde Belastung zur Erhaltung der Elastizität des Knorpels wichtig sind und warum Knorpel bei Ruhigstellung von Gelenken oder mangelnder Bewegung seine Elastizität verliert.

Читать дальше