31 Regenerative Parodontaltherapie: Das biologische Prinzip der gesteuerten Geweberegeneration

32 Regenerative Parodontaltherapie: Indikationen

33 Regenerative Parodontaltherapie: Membrantypen – nichtresorbierbar und biologisch abbaubar

34 Regenerative Parodontaltherapie: Bioaktive Wirkstoffe – Differenzierungs- und Wachstumsfaktoren, Schmelzmatrixprotein

35 Papillenerhaltungslappen: klassisch, modifiziert und vereinfacht

36 Minimalinvasive chirurgische Technik (MIST) und modifizierte MIST

37 Knochentransplantate und Knochenersatzmaterialien in der regenerativen Parodontalchirurgie

Plastische Parodontalchirurgie

38 Korrektur von Lippen- und Wangenbändchen

39 Freies Schleimhauttransplantat

40 Bindegewebstransplantat (Envelope-Technik)

41 Koronaler Verschiebelappen

42 Gingivawucherungen

43 Die chirurgische Kronenverlängerung

44 Die flexible Gingivaepithese: Indikationen und Herstellung

Unterstützende Parodontitistherapie (UPT)

45 Ziele und Inhalte der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT)

46 Individuelles Parodontitisrisiko und Bestimmung der UPT-Intervalle

Periimplantäre Erkrankungen

47 Periimplantäre Erkrankungen: Diagnostik und Therapie

Stichwortverzeichnis

Peter Eickholz, Bettina Dannewitz

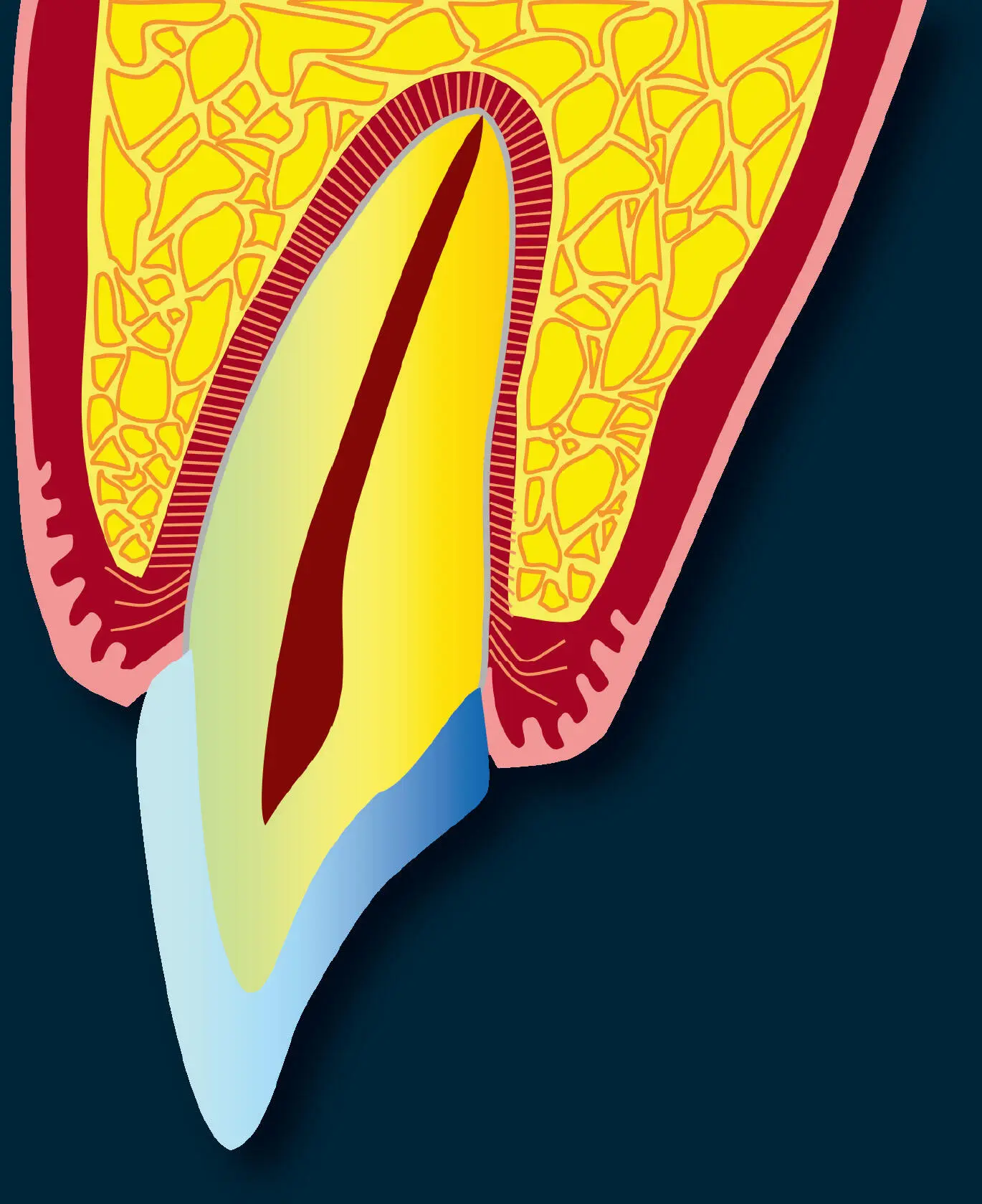

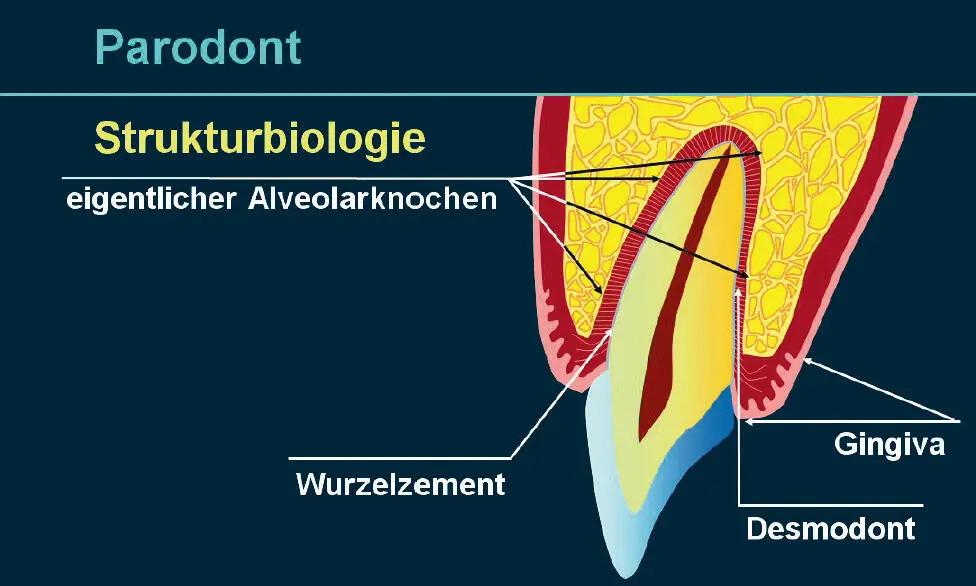

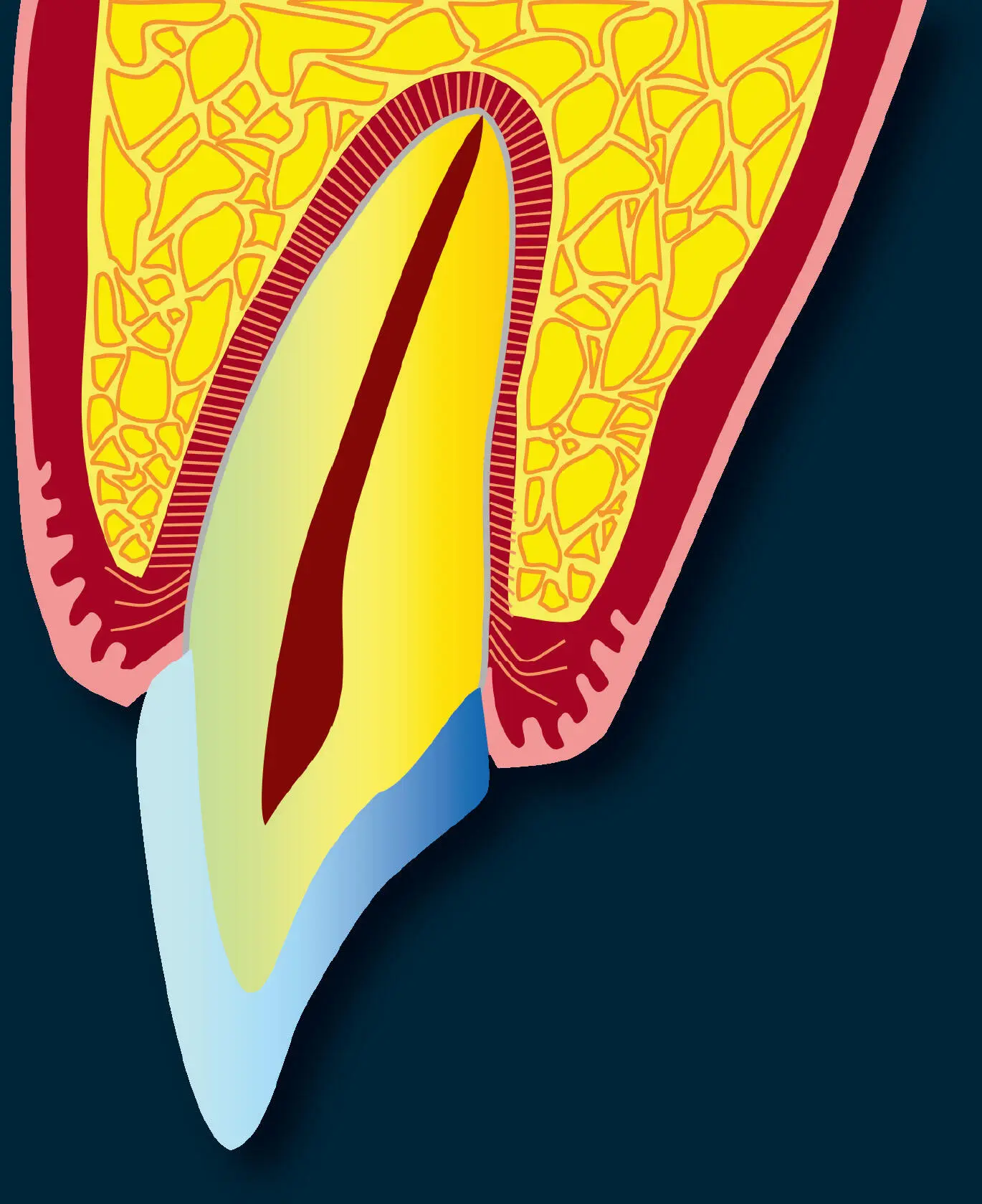

Die Zähne als solche bestehen zum einen aus Schmelz und Dentin und zum anderen aus dem das Pulpakavum ausfüllenden Pulpagewebe. Obwohl das Wurzelzement innig mit dem Dentin und z. T. der Schmelzoberfläche verbunden ist, stellt es definitionsgemäß einen Teil des Parodonts dar. Der Zahnhalteapparat, das Parodont, besteht aus vier Geweben: der Gingiva, dem Desmodont, dem Wurzelzement und dem Alveolarknochen. Der letztere besteht aus dem eigentlichen Alveolarknochen, der mit der Lamina cribriformis der Alveole gleichzusetzen ist, und dem Alveolarfortsatz ( Abb. 1). Desmodont, Wurzelzement und eigentlicher Alveolarknochen entstammen als ektomesenchymale Gewebe dem Zahnsäckchen. Herkunftsmäßig ist Epithelgewebe uneinheitlich, da alle embryonalen Keimblätter in der Lage sind, Epithelgewebe zu bilden. Das Epithel der Mundschleimhaut ist zum Teil ektodermaler (Lippen, Vestibulum, Gingiva, Wangen, Gaumen, Mundboden) und zum Teil entodermaler (Zunge) Herkunft. Das Parodont verfügt über Rezeptoren, die Schmerz, taktile Reize und Druck übertragen. Die Funktion des Parodonts besteht zum einen darin, den Zahn im Kiefer zu verankern und zum anderen das aseptische Ökosystem der inneren Gewebe von der bakteriell kontaminierten Mundhöhle abzuschirmen 1,2.

Abb. 1 Das Parodont als funktionelle Einheit besteht aus vier Geweben: der Gingiva propria, dem Desmodont, dem Wurzelzement und dem eigentlichen Alveolarknochen, der mit der Lamina cribriformis der Alveole gleichzusetzen ist.

Die Gingiva ist ein Bestandteil der Mundschleimhaut. Sie umschließt als epitheliale Manschette ( Saumepithel, „junctional epithelium“) den Zahnhals und heftet sich der Zahnoberfläche an (Epithelansatz). Auf diese Weise wahrt die Gingiva die Kontinuität der epithelialen Auskleidung der Mundhöhle. Darüber hinaus bedeckt die Gingiva die koronalen Abschnitte des Alveolarfortsatzes ( Abb. 2).

Abb. 2 Gesunde Gingiva. Die Gingiva wird koronal durch den Gingivasaum (Limbus gingivae, blaue Linie) begrenzt und geht vestibulär an der mukogingivalen Grenze (Linea girlandiformis, weiße Linie) in die Alveolarmukosa über. Die mukogingivale Grenze kann mithilfe Schiller‘scher Jodlösung dargestellt werden.

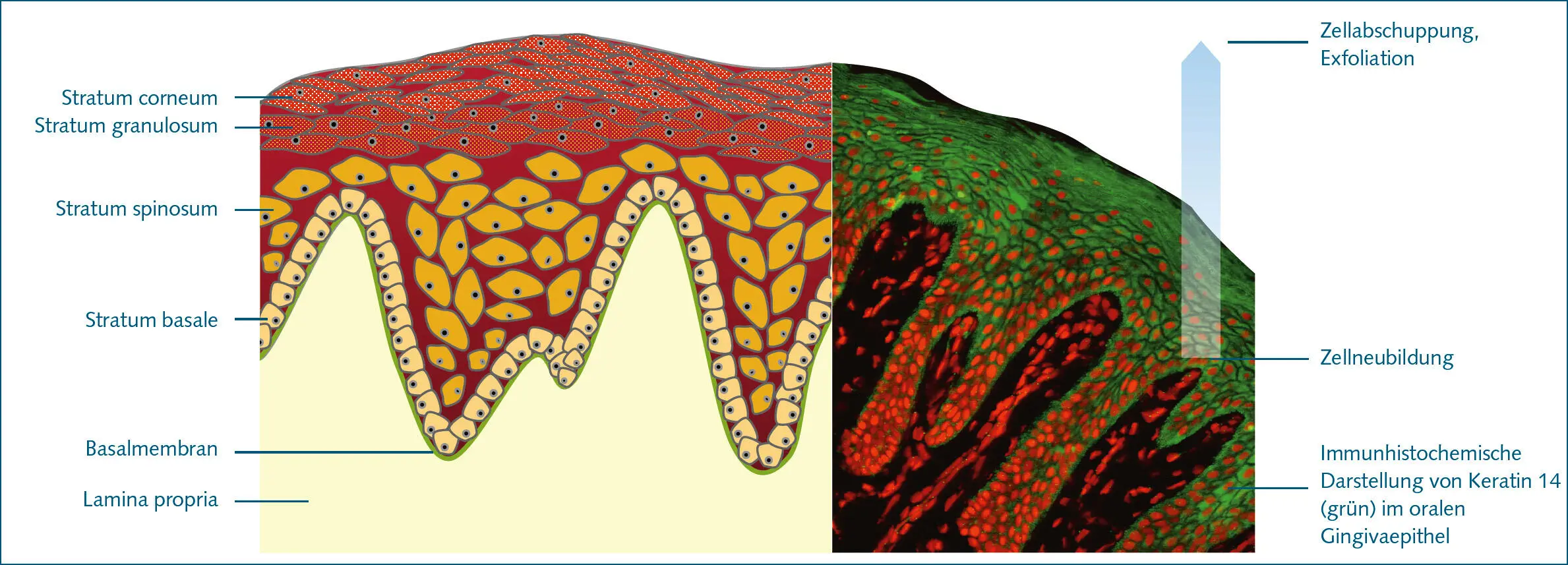

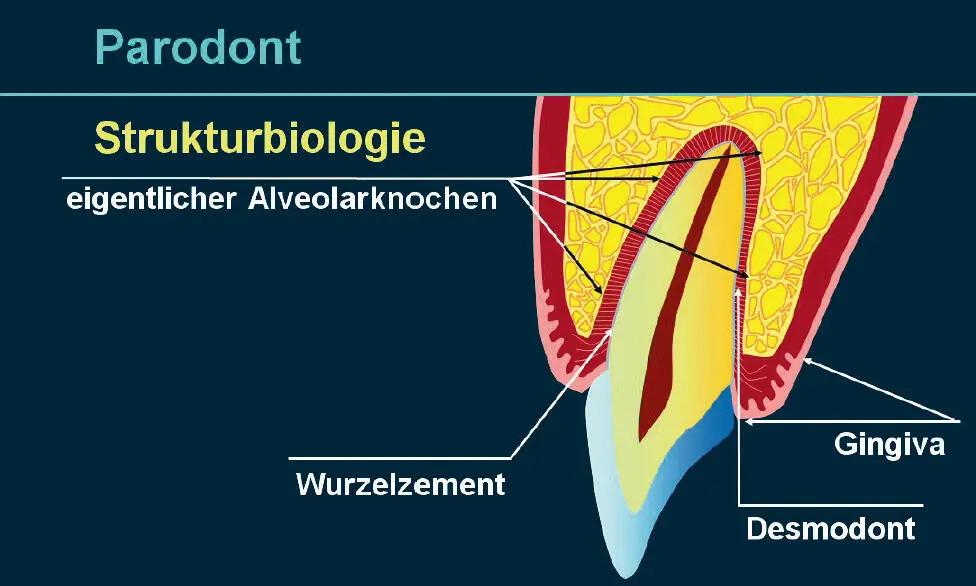

Die Gingiva wird koronal durch den Gingivasaum (Limbus gingivae) und apikal durch verschiedene Abschnitte der Mundschleimhaut begrenzt. Vestibulär geht die Gingiva an der mukogingivalen Grenze(Linea girlandiformis) in die Alveolarmukosa über. Lingual besteht eine ähnliche Begrenzung zwischen Gingiva und Mundbodenschleimhaut. Palatinal geht die Gingiva ohne Begrenzung in die Schleimhaut des harten Gaumens über. Die Gingiva besteht aus epithelialen und bindegewebigen Anteilen (Lamina propria), sowie Nerven und Gefäßen. Die Lamina propria ist ein faserreiches Gewebe, dabei dominieren kollagene Fibrillen, die sich zu Faserbündeln gruppieren. Dabei kann man histologisch zwei Schichten im gingivalen Bindegewebe unterscheiden, das zwischen den Retezapfen des Epithels befindliche Stratum papillare sowie dem Stratum reticulare, das zwischen Stratum papillare und dem Periost des Alveolarknochens liegt. Die Gingiva besteht ferner aus zwei sich in Struktur und Funktion unterscheidenden Epitheltypen: dem Saumepithel und dem oralen Sulkus- sowie Gingivaepithel. Bei dem oralen Sulkus- bzw. Gingivaepithelhandelt es sich um ein 0,2 bis 0,3 mm dickes mehrschichtiges zumeist para- bzw. keratinisiertes Plattenepithel, das über Retezapfen mit dem Stratum papillare der Lamina propria verzahnt ist ( Abb. 3). Dieses Epithel ist widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und relativ undurchlässig für Bakterien und deren Produkte 1. Das orale Sulkusepithel bildet die gingivale Begrenzung des Sulcus gingivae, dem koronalen Abschnitt der dentogingivalen Berührungsfläche, in dem kein epitheliales Attachment besteht. Der Sulcus gingivae hat einen V-förmigen Querschnitt und gestattet das ungehinderte Eindringen einer Parodontalsonde. Unter idealen Bedingungen, die nur experimentell bei keimfreien Versuchstieren oder nach einer Phase intensivster Plaquekontrolle dargestellt werden können, ist die koronoapikale Ausdehnung des Sulcus gingivae 0 oder nahe 0 mm. Unter klinisch normalen Verhältnissen beim Menschen findet man mittlere Sulkustiefen von etwa 2 mm.

Abb. 3 Das orale Gingivaepithel bedeckt die vestibulären und oralen Oberflächen der marginalen Gingiva und besteht aus vier Schichten: Stratum basale (Basalzellschicht), Stratum spinosum (Stachelzellschicht), Stratum granulosum (Körnerzellschicht) und Stratum corneum (Hornschicht).

Das Saumepithel bildet den von außen nicht sichtbaren epithelialen Teil der freien Gingiva und umschließt den Zahnhals wie eine ringförmige Manschette und bildet den Epithelansatz, bzw. das epitheliale Attachment am Zahn aus. Der Epithelansatz stellt den koronalen Anteil der dentogingivalen Verbindung dar, also der Zone, in der sich extraalveoläre Zahnoberfläche und Gingiva berühren 3. Der apikal gelegene Anteil der dentogingivalen Verbindung wird von gingivalen Bindegewebsfasern ausgeformt, die in supraalveoläre Anteile des azellulären Fremdfaserzements einstrahlen und somit ein bindegewebiges Attachment bilden ( Abb. 4) 3. Der supraalveoläre Faserapparatsorgt dafür, dass die Gingiva wie eine straffe Manschette um den Zahn herum anliegt und sichert sie gegen Abscherkräfte. Beim Sondieren der Sulkustiefe mit einer definierten Kraft verhindern diese Fasern das tiefere Vordringen der Sonde nach apikal. Infolge der entzündlichen Abwehrreaktionen des Körpers auf die bakterielle Plaque werden Kollagenfasern des Faserapparats abgebaut und die Sonde kann beim Sondieren, trotz gleicher Kraft, tiefer in das Bindegewebe eindringen.

Читать дальше