Anatomisch-physiologische Aspekte

Das Ohr vereint in sich sowohl den Hörsinn als auch den Gleichgewichtssinn. Im Folgenden sollen – unter Aussparung des Gleichgewichts – einige wenige anatomische und physiologische Aspekte des Hörens zur Darstellung kommen, die für das Verständnis des Hörvorgangs beim Sprechen und Singen wesentlich sind. Für weiterführende und detailliertere Erläuterungen werden die Monografien von Hellbrück und Ellermeier »Hören: Physiologie, Psychologie und Pathologie« (Hellbrück u. Ellermeier 2004) oder Lehnhardt und Laszig »Praxis der Audiometrie« (Lehnhardt u. Laszig 2009) empfohlen.

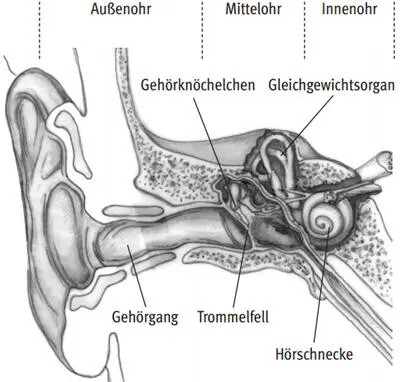

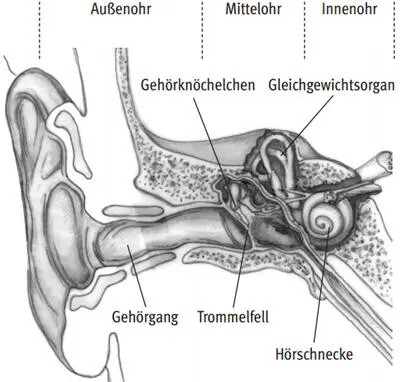

Anatomisch zeigt das Hörorgan einen dreiteiligen Aufbau ( Abb. 55). Man unterscheidet a) das Außenohr mit Ohrmuschel und äußerem Gehörgang, b) das Mittelohr mit dem Trommelfell, den Gehörknöchelchen und den Mittelohrmuskeln sowie c) das Innenohr mit den eigentlichen Sinneszellen, den sogenannten Haarzellen, in der Hörschnecke.

Abb. 55: Anatomischer Aufbau des Ohres

Die Hörschnecke ist im dichtesten menschlichen Knochen, dem sogenannten Felsenbein, gelegen und damit gut geschützt. Die wesentliche Funktion des Ohres ist es, Schallwellen, d. h. mechanische Energie, in elektrische Nervenimpulse umzuwandeln, die zum Gehirn geleitet und dort in Höreindrücke verarbeitet und schließlich wahrgenommen werden können.

Die Schallwellen erreichen das Ohr auf zwei unterschiedlichen Wegen: zum einen über die sogenannte Luftleitung. Hier nimmt die Ohrmuschel den Schall auf und er wird im äußeren Gehörgang gebündelt, wo er auf das Trommelfell trifft, welches wiederum durch den Schall in Schwingungen versetzt wird. Über die Gehörknöchelchenkette, Hammer/Amboss/Steigbügel, die an ihrem einen Ende (Hammergriff) mit dem Trommelfell und an ihrem anderen Ende (Fußplatte des Steigbügels) mit dem Eingang zum Innenohr verbunden ist, werden die Schwingungen auf die Innenohrflüssigkeit übertragen. Zum anderen kann der Schall auch direkt über das Körpergewebe und den Knochen zur Hörschnecke weitergeleitet werden. Diese per Vibration fortgeleiteten Schallereignisse bezeichnet man als Knochenleitungshören. Es ist besonders wichtig für selbst produzierten Schall (vgl. Abb. 59, S. 66).

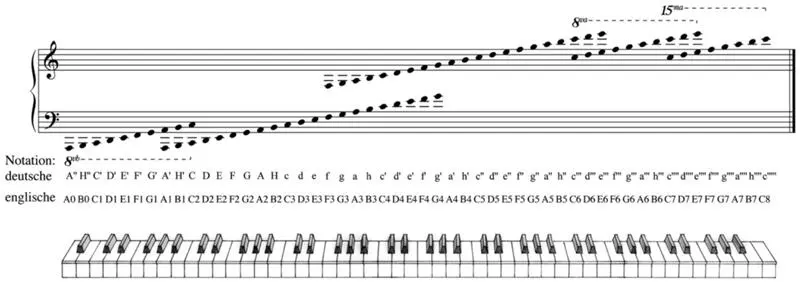

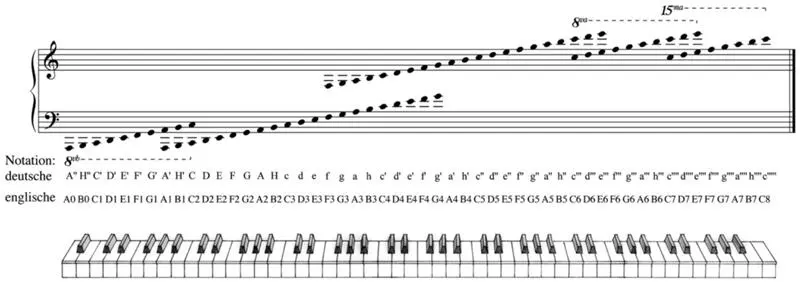

Unabhängig davon, wie der Schall ans Innenohr gelangt, wird in der Hörschnecke eine schwingungsfähige Membran, die sogenannte Basilarmembran, in Schwingungen versetzt. Die Basilarmembran ist wie die Stufen einer Wendeltreppe am Innenpfeiler verankert und zieht in zweieinhalb Schneckenwindungen nach oben. Auf ihr entstehen Wanderwellen, die entsprechend der Frequenz des eintreffenden Schalls ein Maximum an einer bestimmten Stelle der Basilarmembran aufweisen. Das Prinzip, wie diese Wellen entstehen, ist sinnbildlich mit der Wellenbildung an einem Meeresstrand vergleichbar. Der »Wellenberg« bildet sich an einem bestimmten Ort in Abhängigkeit von der ankommenden Energie und der Beschaffenheit des Untergrundes – im Ohr der Schwingungseigenschaften der Basilarmembran. Die Wellenbildung führt als mechanisches Geschehen, neben aktiven Verstärkungsvorgängen, mit dazu, dass die auf der Basilarmembran befindlichen inneren Haarzellen, also die eigentlichen Hörzellen, aktiviert werden und Nervenimpulse erzeugen, die an das Gehirn als Hörinformationen weitergeleitet werden. Verschiedene Tonhöhen werden an verschiedenen Orten in der Hörschnecke abgebildet – die hohen Töne bis ca. 20.000 Hz direkt unten in der Schnecke, die tiefen Töne bis hinunter zu ca. 20 Hz an der Schneckenspitze. Die Tonunterscheidungsfähigkeit ist dabei erstaunlich präzise (z.B. 3–4 Hz bei 1 kHz). Die Grundfrequenzen der Töne eines Klavieres liegen im Bereich von 27,5 bis 4186 Hz ( Abb. 56). Einzelne Musikinstrumente wie z. B. Glockenspiele, Kirchenorgeln oder elekronische Synthesizer können sogar noch höhere Grundfrequenzen produzieren. Die Grundfrequenzen der menschlichen Stimme bewegen sich im Normalfall im Bereich von etwa 50–1.500 Hz (vgl. Kap. 1, S. 21). Da die Grundfrequenzen auch immer Obertöne haben (vgl. Kap. 4, S. 80), kann beim Hören von Musik und insbesondere bei der Klangwahrnehmung der gesamte hörbare Frequenzbereich des Ohres ausgeschöpft werden.

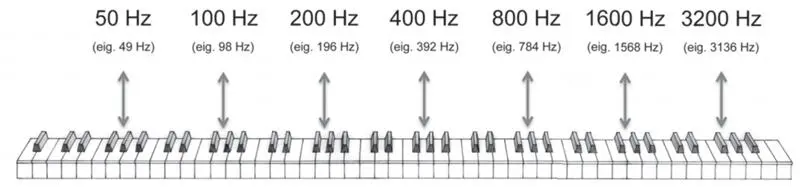

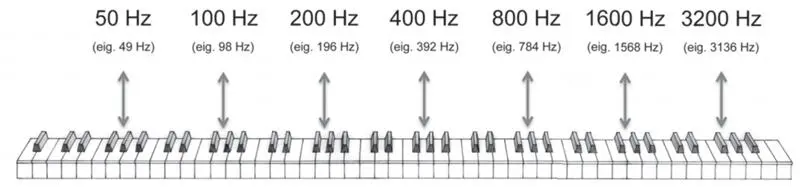

Manchmal fällt es schwer sich vorzustellen, was eine bestimmte Zahlenangabe in Hertz bedeutet (vgl. Kap. 4, S. 80). Die Berechnung anhand des Kammertons a’ = 440 Hz oder des c’ = 262 Hz ist umständlich. Zur Erleichterung, in welchem Tonhöhenbereich man eine Frequenz gedanklich einzuordnen hat, kann man sich ausgehend von g’ anhand der Oktavabstände nach oben und unten ein einfaches Raster bilden. Bei Oktavschritten nach unten halbieren sich jeweils die Frequenzen, nach oben verdoppeln sie sich. Unter Zuhilfenahme einer rechnerischen »Rundung«– mit einer hier vertretbaren Fehlerunschärfe – kann man annehmen, dass der Zahlenwert für g’ dem Wert 400 Hz (eig. 392 Hz) entspräche. Dann hätte die Oktave darunter, das kleine g, eine Frequenz von 200 Hz (eig. 196 Hz), eine weitere Oktave darunter, das große G eine Frequenz von 100 Hz (eig. 98 Hz) etc. Die nächste Oktave oberhalb von g’ – bei g’’ – hätte 800 Hz (eig. 784 Hz), g’’’ 1600 Hz (eig. 1568 Hz) etc. Frequenzangaben einzelner Töne können mit diesem vereinfachten Schema den jeweiligen Oktavbereichen zugeordnet werden, woraus abgeleitet werden kann, in welchem Frequenz- und Tonbereich man sich befindet ( Abb. 57). Diese Vereinfachung erleichtert den Umgang mit einer beliebigen Frequenzangabe enorm, da man sie schnell einordnen kann.

Abb. 56: Tonhöhen einer Klaviatur, in deutscher und englischer Bezeichnung

Abb. 57: »Gerundete« Tonhöhen der Klaviatur auf den Ton g’ bezogen. g’ hat die Frequenz 392 Hz und wird hier auf 400 Hz gerundet.

Das Ohr hat einen erstaunlichen Dynamikumfang. Es kann sehr leise Töne an der Hörschwelle ebenso wahrnehmen wie laute Töne von 120 dB. Seine maximale Empfindlichkeit hat es etwa im Bereich vom 500–4000 Hz im leisen bis mittleren Dynamikbereich. In diesem Bereich sind auch die wesentlichen Informationen unserer Sprache enthalten: die Vokale im Bereich bis ca. 2000 Hz (vgl. Kap. 4, S. 83), die Konsonanten im Bereich zwischen 3000–4000 Hz ( Abb. 58). Man nennt diesen gesamten Bereich auch Sprachfeld.

Wenn wir einer anderen Person zuhören, erfolgt die Schallübertragung vornehmlich über die Luftleitung. Wenn wir selbst Stimme produzieren, hören wir uns sowohl über die Luftleitung, als auch über die Knochenleitung. Beide Arten des Hörens sind also für die Eigenwahrnehmung wichtig ( Abb. 59).

Beim Hören der eigenen Stimme ist hinsichtlich der Luftleitung zu beachten, dass der Schall vom Mund bei der Übertragung durch die Luft das Ohr mit Verzögerung erreicht. Zudem gibt es im Mittelohr einen kleinen Muskel, den M. stapedius ( Abb. 59, S. 66). Dieser Muskel wird zum einen bei lauten Geräuschen, die auf das Ohr treffen, reflexartig aktiviert, zum anderen aber auch kurz bevor man selber anfängt zu sprechen oder zu singen. Dies bezeichnet man als präphonatorischen Stape-diusreflex. Wenn dieser Muskel sich zusammenzieht, wird die Schallübertragung im Mittelohr gedämpft. Im Unterschied zum Anhören einer fremden Stimme ist das Hören der eigenen Stimme also in dreifacher Weise anders, da der Schall a) durch die verzögerte Luftleitung, b) durch die Knochenleitung und c) durch die veränderte Mittelohrübertragung modifiziert wird. Die Kenntnis dieser physiologischen Hintergründe der unterschiedlichen Wahrnehmung von fremder und eigener Stimme ist sowohl für Sänger als auch für Pädagogen von praxisrelevanter Bedeutung. Während der Gesangspädagoge die Stimme der Studierenden allein über den Weg der Luftleitung sozusagen ungefiltert beurteilt, ist die Stimme für den Sänger selbst gefiltert, insbesondere die hochfrequenten Schallanteile sind gedämpft.

Читать дальше