Ligeia ( Ligeia , 1838)

The Fall of the House of Usher ( Der Untergang des Hauses Usher , 1839)

William Wilson ( William Wilson , 1839)

The Murders in the Rue Morgue ( Der Mord in der Rue Morgue , 1841)

The Masque of the Red Death ( Die Maske des roten Todes , 1842)

The Black Cat ( Die schwarze Katze , 1843)

The Tell-Tale Heart ( Das verräterische Herz , 1843)

The Raven ( Der Rabe , 1845)

Eureka. A Prose Poem ( Heureka. Ein Prosagedicht , 1848)

The Poetic Principle ( Das dichterische Prinzip , 1850)

1Unter dem Byronic hero , dem Byronschen Helden, versteht man die Figur des geheimnisvoll-düsteren romantischen Helden, den Lord Byron in seinen Dichtungen popularisierte und in gewisser Weise selbst lebte.

2Poes erster Gedichtband erschien bereits 1827 unter dem Titel Tamerlane and Other Poems .

1Als Poe und Virginia Clemm im Jahr 1836 heirateten, zählte die Braut zarte 13 Jahre – eine Tatsache, die das ihrige zum Ruf des Dichters und Literaturkritikers als verruchter Byronic hero beitrug. Manche behaupten allerdings, die Beziehung zwischen Poe und Virginia sei eher geschwisterlicher und asexueller Natur gewesen.

1Hubert Zapf: »Romantik und ›American Renaissance‹ «. in: Hubert Zapf (Hg.): Amerikanische Literaturgeschichte . Stuttgart/Weimar: Metzler 2004. S. 85–153. hier: S. 110.

(1819–1891)

Ishmael – Der Seefahrer und der amerikanische Prometheus

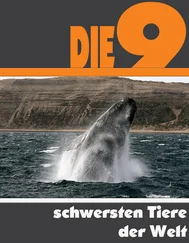

Die Frage nach dem amerikanischen Nationalepos kann nicht eindeutig beantwortet werden; vielmehr teilen sich diesen Titel drei Werke von gleichgroßer Bedeutung: Huckleberry Finn ( Adventures of Huckleberry Finn , 1855) von Mark Twain (1835–1910), die Grashalme ( Leaves of Grass , Endfassung 1881/82) von Walt Whitman (1819–1892) und Herman Melvilles Moby Dick (1851). Letzterer gehört zu den berühmtesten Romanen der Weltliteratur überhaupt. Die mythisch überhöhte Jagd Captain Ahabs auf den Weißen Wal ist zum kulturellen Symbol geworden für den Kampf des sich selbst absolut setzenden Individuums gegen eine Naturgewalt, die jenseits des Beeinflussbaren liegt.

Die US-Literatur des 19. Jahrhunderts ist geprägt von der Suche nach der eigenen Stimme, dem Versuch der Emanzipation von der Alten Welt im Allgemeinen und England im Besonderen. Das Werk Herman Melvilles stellt einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg dar, auch wenn es von seinen Zeitgenossen nicht in dem ihm gebührenden Maße anerkannt wurde. Erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Melvilles Werk wiederentdeckt und entsprechend gewürdigt.

Herman Melville, einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller überhaupt, war Autodidakt. Der Vater, ein New Yorker Kaufmann, starb früh, und so musste sein Sohn bereits mit dreizehn Jahren die Schule verlassen. Es folgten verschiedene Tätigkeiten, etwa als Bankangestellter, als Farmarbeiter und als Lehrer, bis Melville 1839 seinem bisherigen Leben den Rücken kehrte und cabin boy auf der Redburn wurde, die nach Liverpool segelte. 1841 heuerte er dann auf dem Walfänger Acushnet an – der Beginn einer Reihe von ›Irrfahrten‹ durch die Südsee, die 1844 endeten, als Melville als Matrose der US-Navy nach Norfolk zurückkehrte. Die Seefahrt ist Melvilles großes Thema, und das Meer mit seiner unfasslichen Weite und wilden Elementarität ist das symbolische Feld, dem die intensiven Bilder entspringen, die so charakteristisch für sein Gesamtwerk sind. Moby Dick kann dabei als die Summe von Melvilles Erfahrungen, Reflexionen und autodidaktischen literarischen Studien betrachtet werden. Zunächst allerdings begann Melville hauptsächlich aufgrund seiner schwierigen finanziellen Lage nach seiner Rückkehr an Land und dem Fehlen jeglicher Berufsausbildung zu schreiben. Bereits zu dieser Zeit allerdings verkehrte der aufstrebende Literat in einem Kreis von Dichtern und Intellektuellen, die darum bemüht waren, eine von Europa unabhängige US-amerikanische Literatur zu etablieren. Zwischen 1846 und 1850 erschienen Melvilles ›Reisebücher‹, die auf seinen eigenen Erlebnissen basieren und mit denen er bekannt wurde; sie trugen ihm lange Zeit den Ruf eines lesenswerten Reiseschriftstellers ein, der auf der Welle der allgemeinen Beliebtheit der Reiseliteratur im 19. Jahrhundert schwamm. Die Bücher brachten Melville genug ein, dass er sich 1850 auf einer Farm in Massachusetts niederlassen konnte, wo er dreizehn Jahre lang verweilte. Doch schon in den ´50er Jahren begann die Popularität des ›Reiseschriftstellers‹ zu schwinden; das Erscheinen von Moby Dick 1851 konstituierte sowohl den Gipfel von Melvilles Schaffen als auch den Beginn seines nachlassenden Erfolgs. Der Roman kam bei der US-amerikanischen Kritik nicht an; die düstere Welt von Moby Dick , in der der sich selbst überschätzende Mensch den Kampf mit dem Schicksal aufnimmt und letztendlich verliert – wenn auch heroisch-ungebrochen –, passte nicht zu dem proklamierten US-Optimismus der Zeit. Außerdem stieß Melvilles Erzählstil, der jegliche Gattungsgrenzen sprengte, auf Irritation. Der nachfolgende Roman Pierre oder im Kampf mit der Sphinx ( Pierre, or the Ambiguities , 1852), löste durch die verwirrend intensive, hochgradig religiöse Symbolik und die unverblümte Thematisierung problematischer Sexualität geradezu Schockreaktionen aus. Dies führte dazu, dass Melville wieder verschiedene berufliche Tätigkeiten aufnehmen musste (z. B. als Vortragsreisender und als Zollinspektor im Hafen von New York), mit seiner Prosa zum Zeitgeschmack zurückkehrte und sich in den letzten Jahren mit angemessenem Erfolg der Lyrik zuwandte.

Während Moby Dick ohne Zweifel als Melvilles Meisterwerk bezeichnet werden kann, sind seine frühen Reisebücher essentiell für die Entwicklung seines Stils, den er in seinem großen Seefahrtsroman zur Perfektion brachte. Nicht nur erforscht er hier bereits die Thematik der Begegnung mit anderen Kulturen, die ihm als Medium der Zivilisationskritik sowie als Quelle exotischer Symbolik diente, und experimentierte mit dem uralten Motiv der Seereise als Lebensreise, das das Kernthema seines Schaffens konstituiert; Melville übte sich in den Reisebüchern auch in der für ihn charakteristischen Verknüpfung von Erlebtem und Fiktivem. Des Weiteren kann die Episodenform dieser Texte als eine Vorstufe der mosaikhaften Struktur von Moby Dick betrachtet werden, der vom Reisebericht über Forschungsergebnisse, dem Essay und der Predigt bis hin zum dramatischen Monolog alle Spielarten des Erzählens beinhaltet und so ein amerikanisches Epos konstituiert, das Abenteuer- und Bildungsroman, Drama, philosophische Reflexion und lyrische Diktion in sich aufnimmt. Diese Sprengung der Gattungsgrenzen führt zu einer Offenheit des Romans, die neu für das 19. Jahrhundert war, und gleichzeitig das Hauptthema Moby Dicks formal umsetzt: Captain Ahab, der das zentrale Symbol des Romans, den Weißen Wal, auf die Inkarnation des Bösen reduziert, steht für die dogmatische, monomane Weltsicht des sich selbst absolut setzenden Individuums, das nichts als seine eigene Wahrheit kennt. Der Ich-Erzähler Ishmael dagegen stellt eine demokratisch-humanistische Alternative zu Ahab dar; auf seiner Initiationsreise auf der Peqod , Ahabs Walfänger, lernt er, andere Perspektiven in die eigene zu integrieren (als pars pro toto dafür steht seine Beziehung zu dem Südseeinsulaner Queequeg, des fatalistischen noble sauvage 1). Ishmaels Offenheit äußerst sich auch in seiner Wahrnehmung des Weißen Wals; er sieht nicht nur das Dämonische in Moby Dick, sondern auch das Sublime und die Kraft der Natur, die der Wal verkörpert. Sein Wirklichkeitsbegriff – sowie der, den der Roman an sich proklamiert – ist weiter und offener als der des Captains und stellt somit die Antwort auf Ahabs selbstzerstörerische Jagd und promethische Auflehnung gegen Natur und Schicksal dar. Diese verliert dennoch nichts von ihrem dämonischen Heroismus. Trotz allem steht die faszinierende Figur Ahabs, ein amerikanischer Prometheus, im Mittelpunkt des Romans. Seine Jagd auf den Wal, der ihn verstümmelt hat, kann als archaisch-mythischer Kampf des Menschen mit der übermachtigen elementaren Natur (und metonymisch gesprochen mit dem Schicksal an sich) gelesen werden, aber auch als Allegorie der expansionistischen, fortschrittsoptimistischen US-amerikanischen Geisteshaltung. Ahabs »ins Kosmische gesteigerte Individualität« 1verbindet das Heroische mit dem Grotesken und fasziniert nicht zuletzt durch seine episch-poetische Sprache, die von einer ungeheuren bildhaften Dichte ist und auf William Shakespeare (1564–1616) als ihren Ahnherren zurückblicken kann; die Metamorphose Shakespeare’scher Diktion in eine distinktiv neue Sprache, die als amerikanisch bezeichnet werden kann, und ihre Vermischung mit Melvilles eigener rhetorischer Stärke macht einen weiteren Reiz von Moby Dick aus und ist eine Erklärung für seinen immensen Einfluss auf die amerikanische Literatur. Besonders hervorstechend jedoch ist Melvilles Kreation eines amerikanischen mythischen Helden, dessen Problematik ihm von Anfang an inhärent ist; so schreibt der US-Literaturkritiker Harold Bloom über Ahab: »He is the hero as American, our tragic Don Quixote.« 2

Читать дальше