Durch den Schwund ihrer knöchernen Ansatzstellen am zahntragenden Alveolarfortsatz verlieren die perioralen mimischen Muskeln ihre Vorspannung. Die Lippen rollen sich ein und verschmälern sich. Wegen des Wegfalls der Stütze der Zähne und Alveolarfortsätze fallen Wangen und Lippe ein. Infolge der Bissabsenkung entwickelt sich eine negative Mundspaltenrundung (umgekehrter Smiley) und es kann zur Lippeninkontinenz an den Mundwinkeln mit Speicheltröpfeln und Candidabefall kommen. Der Musculus mentalis verliert zunehmend seinen Ansatz am vorderen Alveolarfortsatz und das Kinn kann tropfenartig herunterhängen, das sogenannte Tropfenkinn bildet sich. Insgesamt entsteht so das stigmatisierende typische Untergesicht des zahnlosen Greises. Die nachlassende Kaufähigkeit bedingt häufig eine Nahrungsumstellung auf diabetogene Kost und ist mit dem verfrühten Eintritt von Demenz statistisch korreliert 5 , ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang bewiesen ist. Die schwere Alveolarkammatrophie ist also keine simple Alterserscheinung, sondern ein pathologischer Zustand mit Folgen für den Gesamtorganismus. Die kaufunktionelle Rehabilitation durch Zahnimplantate verfolgt ein allgemeinmedizinisches Ziel.

1.4Klassifikationen der Alveolarkammatrophie

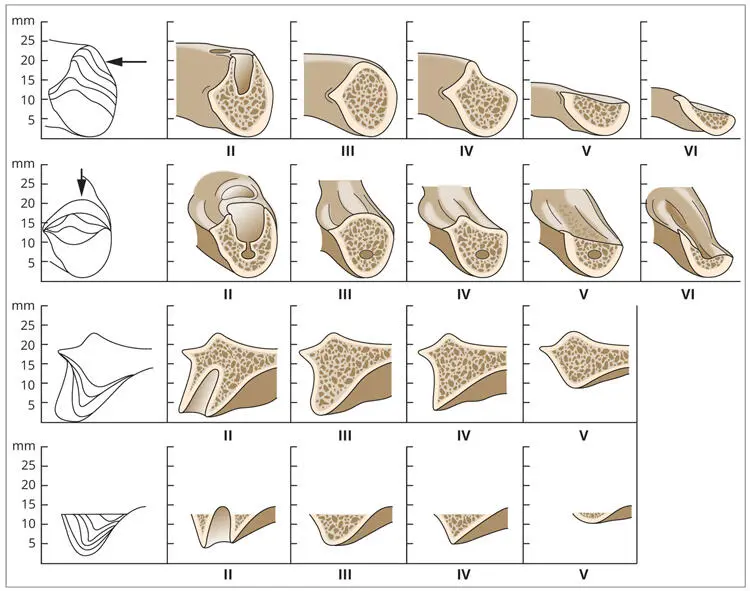

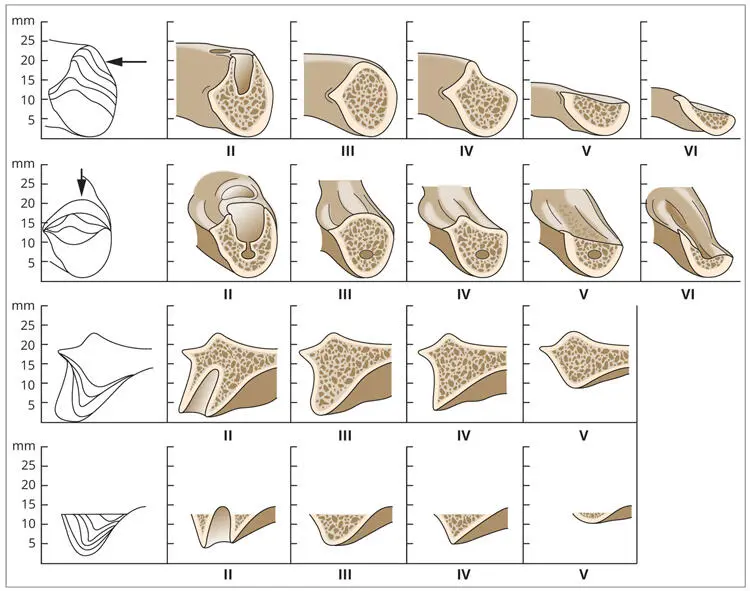

Die Atrophie der zahnlosen Kiefer insgesamt wird am besten durch die internationale Klassifikation nach Cawood und Howell (1991) beschrieben 6 (Abb. 1-10).

Abb. 1-10Die Klassifikation der Alveolarfortsatzatrophie des zahnlosen Gesamtkiefers nach Cawood und Howell 6 (modifiziert nach Cawood JI, in: Härle F. Atlas of Craniomaxillofacial Osteosynthesesis, Thieme, Stuttgart 1999).

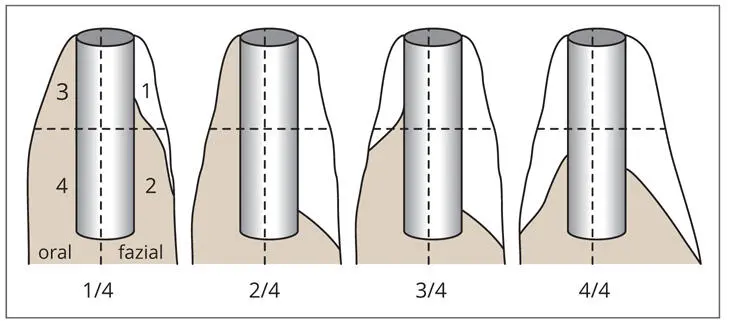

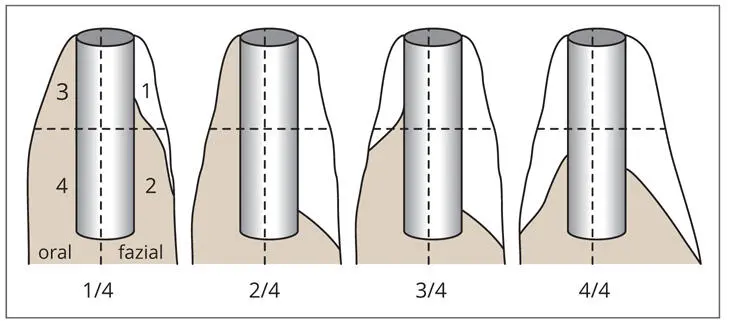

Das Resorptionsstadium des einzelnen Implantatsitus kann durch die Viertelregel nach Terheyden 2010 7 , 8 (Abb. 1-11) klassifiziert werden. Diese Klassifikation basiert auf dem typischen Muster der Resorption des Alveolarfortsatzes nach Zahnextraktion und hat den Vorteil, dass den Stadien jeweils passende Behandlungsmethoden zugeordnet werden können ( Kapitel 12).

Abb. 1-11Klassifikation der Resorptionsstadien des Kiefers im Implantatsitus nach Terheyden 7 in Viertelstadien.

Zunächst atrophiert im Regelfall die faziale Alveolenwand. Wenn deren obere Hälfte geschwunden ist, kann noch ein Implantat primär stabil gesetzt werden, aber es liegt ein vestibulärer Dehiszenzdefekt vor (erstes Viertel). Bei weiterer Atrophie wird die gesamte bukkale Wand resorbiert und es ergibt sich ein Spitzkamm (zweites Viertel) bei noch stehender oraler Wand (entspricht Cawood-Klasse IV). In diesem Stadium reicht der Knochen in der Regel nicht mehr, um ein Implantat zu stabilisieren, sodass man zweizeitig augmentieren muss. Als nächstes Stadium entsteht eine Höhenreduktion des Kamms insgesamt, aber die orale Wand steht noch teilweise (drittes Viertel), bis am Ende der Alveolarfortsatz vollständig resorbiert ist (viertes Viertel) (entspricht Cawood-Klasse V).

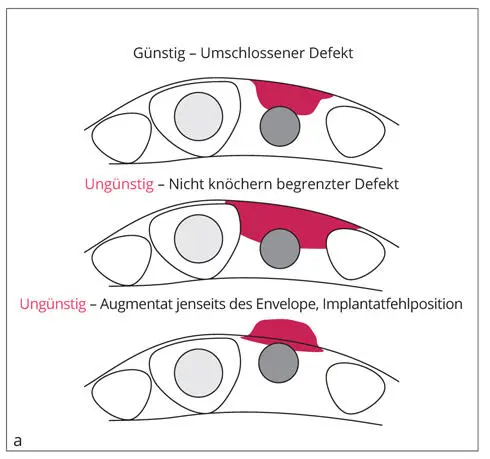

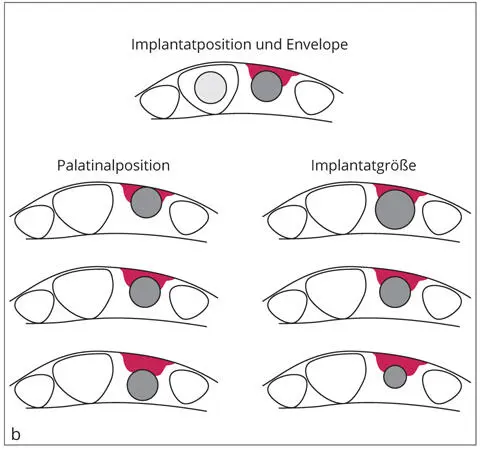

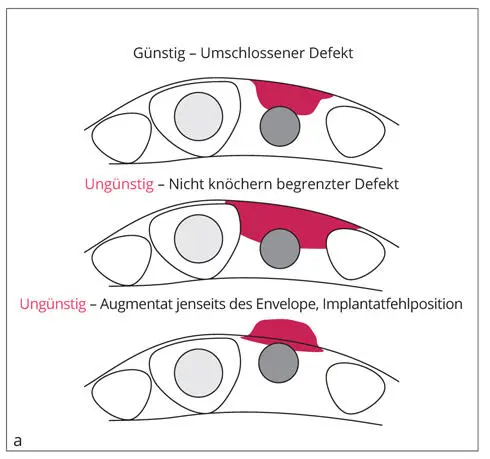

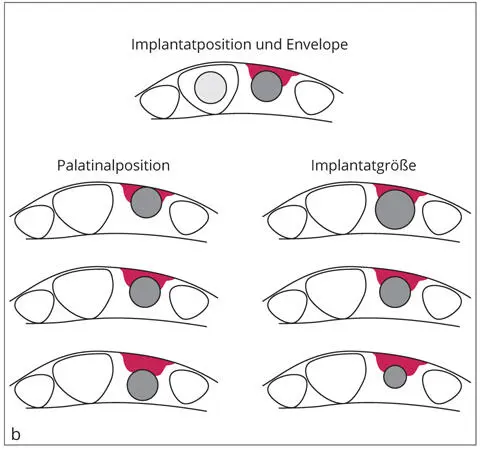

Diese Betrachtung im Querschnitt des einzelnen Implantatsitus sollte noch durch die Längsbetrachtung des zahnlosen Abschnitts in Form des sogenannten Envelopes (Abb. 1-12) ergänzt werden. Der Begriff des „Alveolar bone envelope“ ist ein feststehender Sprachgebrauch ursprünglich aus der kieferorthopädischen und parodontologischen Literatur 9 und beschreibt die bukkale Konturverbindungslinie des Alveolarknochens im Zahnbogen. Wenn in einer Einzelzahnlücke intakte Nachbarparodontien vorliegen spricht man von einem umschlossenen Defekt innerhalb des Envelopes (Einzel- oder Doppelzahnlücke mit intakten Nachbarparodontien). Die Situation wird schwieriger bei längeren Lücken oder Lücken ohne Nachbarparodontien mit schlecht definiertem Envelope oder im zahnlosen Kiefer mit undefiniertem Envelope.

Abb. 1-12a. Für die Erfolgsaussichten einer lokalisierten Augmentation ist die Lage im Envelope wichtig (Konturverbindungslinie des Zahnbogens). Zweitens ist es für den Erfolg günstig, wenn ein Defekt von knöchernen Wänden umschlossen ist (contained defect). b. Die Erfolgsaussichten einer lokalisierten Augmentation steigen, wenn das Augmentationsvolumen innerhalb des Envelopes liegt. Daher sollte das Implantat im Regelfall an die palatinale/linguale Wand gesetzt werden und nicht zu groß im Durchmesser gewählt werden.

1.5Alternativen zur Alveolarkammaugmentation

Augmentationschirurgie hat immer einen Preis, auch in Form von Operationsbelastung, Beschwerden und Kosten für den Patienten, operativer Komplexität für Zahnärzte und ihre Teams sowie durch erhöhte Komplikationsmöglichkeiten. Risiko und Nutzen der Augmentationschirurgie sollten immer gut kommuniziert und abgewogen werden. Es gibt daher viele Bemühungen, die operative Belastung der Knochenaugmentation durch Alternativen und minimalinvasive Techniken zu reduzieren.

Insgesamt zeigt sich in der Implantologie die Entwicklung, gestützt durch neue Materialien, auch ohne augmentative Maßnahmen eine gute Kaufunktion zu erreichen. Besondere Relevanz hat dies für Patienten unter antiresorptiven Therapien, die gar keine Knochenaugmentationschirurgie erlauben. Des Weiteren wird der Therapieerfolg weniger abhängig vom individuellen Können eines Arztes gemacht, was ein genereller Trend in der Medizin ist. Beispiele für die augmentationsfreie Implantatchirurgie sind Zygomaimplantate oder die Renaissance der Subperiostalimplantate bei schwerer Alveolarkammatrophie (siehe Kapitel 14).

1.6Defektprothetischer versus regenerativer Therapieansatz

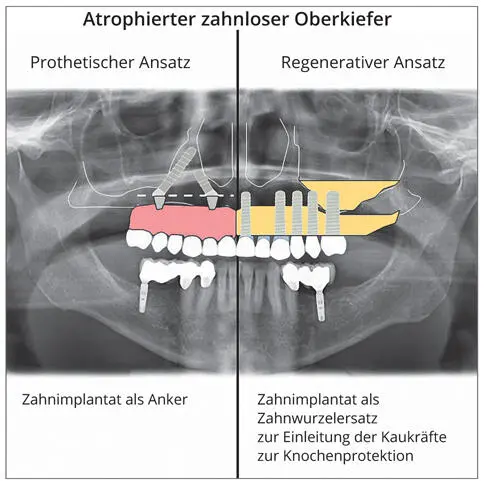

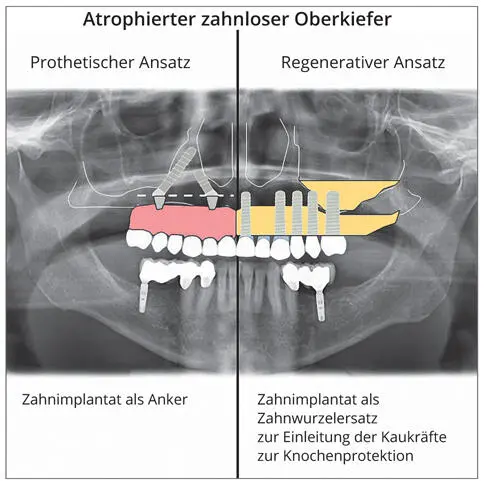

Jede Bewegung erzeugt nach Newton eine Gegenbewegung (actio = reactio). Viele Patienten und Zahnärzte sind heute nicht mehr nur mit der Osseointegration eines Implantates an beliebiger Stelle zur reinen Fixierung einer Deckprothese zufrieden, sondern das Implantat wird an der funktionellen und ästhetischen Idealposition erwartet. Ein defektprothetischer Ansatz in der Implantologie kann von einem regenerativen Therapieansatz differenziert werden, wodurch zwei Polarisierungen eines Kontinuums der Optionen beschrieben sind (Abb. 1-13).

Abb. 1-13Defektprothetik versus Regeneration.

Beim defektprothetischen Ansatz wird fehlendes Gewebe und fehlende Funktion durch Fremdmaterial, eine Prothese aus Kunststoff, Keramik und Metall ersetzt, ähnlich wie eine Prothese bei fehlenden Gliedmaßen. Das Zahnimplantat ist bei diesem Therapieansatz ein Halteanker gegen das Herausfallen der Prothese. Weil das Implantat durch die Gefahr biologischer Komplikationen auch ein Risikofaktor für die Gesamtprothese ist, werden konsequenterweise so wenig wie möglich Implantate als potenzielle Störstellen geplant, bis hin zu nur einem einzigen. Der Patient kann sich in dieser Logik in seinen Hygienebemühungen auf einige wenige Pfosten konzentrieren und weniger Implantate werfen weniger Kosten auf.

Der Ersatz fehlender Körperteile durch eine Prothese ist in vielen medizinischen Feldern das herkömmliche Verfahren; im regenerativen Ansatz der Augmentation wird die Zukunft gesehen 10 . Dieser Ansatz verfolgt weitergehende Ziele als den reinen Prothesenhalt, unter anderem eine funktionell und biologisch vollwertige Regeneration des fehlenden Gewebes durch körpereigenes Material und eine langfristige, wenn nicht lebenslange Prognose von Implantaten. Im regenerativen Ersatz hat das Implantat mehr die Funktion einer Zahnwurzel zur Einleitung der Kaukräfte in den Kiefer. Erst die eingeleiteten Kaukräfte setzen den funktionellen Umbau der Gewebe in Gang, der ihren lebenslangen Erhalt sichert. Im Körper wird nur das erhalten, was funktionell definiert ist. Daher besteht bei diesem Ansatz auch eher die Tendenz zu einer höheren Zahl von Zahnimplantaten bis hin zum Einzelzahnersatz. In diesem Konzept geht es um einen zierlichen reduzierten Zahnersatz bis hin zu Einzelkronen mit wenig Metall und anderen Fremdmaterialien, fast ein Ansatz wie in der konservierenden Zahnheilkunde.

Читать дальше