Erst jetzt erfolgt die szenische Schilderung des Reisebeginns, nur um gleich wieder unterbrochen zu werden von einem – durch einen tatsächlichen Blick zurück eingeleiteten – längeren Rückblick auf das vorherige Korrespondenten-Dasein in Hongkong. Vor dem Hintergrund des ›westlichen‹ Alltags in der britischen Kronkolonie zeichnet sich umso deutlicher die Andersheit des Lebens im ›östlichen‹, d.h. kommunistischen China ab; eine Andersheit, die laut Menge zwar mit dem Verlassen Hongkongs beginnt, aber erst weit jenseits der Landesgrenzen Rotchinas wieder enden wird: in Marienborn, dem bei Wolfsburg gelegenen Grenzübergang von Ost- nach Westdeutschland, also mit dem Ende des so genannten Eisernen Vorhangs: »Von Peking bis Pankow hat eine unheimliche Macht die Landschaft uniformiert.«73

Die Vielzahl der teils kritischen, teils amüsanten Einzelbeobachtungen, die Menge auf der langen Reise durch die ebenso fremde wie 1957 noch recht neue Welt des Kommunismus gelingen, reicht von der in Rotchina verbreiteten Vorliebe für Schweizer Armbanduhren als Statussymbol und den Usancen des Umgangs der chinesischen Zensur mit westlichen Korrespondenten über das Verhältnis der Chinesen zu ihren russischen ›Beratern‹ und sein eigenes Verhältnis zu seinem Dolmetscher, der des Deutschen weitgehend unkundig ist, bis zu dem für die damalige China-Berichterstattung klassischen Topos des Schmutzes. Ihn nimmt er zum Anlass, um seine Rolle als Journalist gegenüber den Hörern eindeutig zu definieren.

»Ich hätte den Schmutz gar nicht erwähnt. Aber es scheint mir angebracht, weil so oft das Gegenteil behauptet wird und ich mich herausgefordert fühle, die Dinge so zu beschreiben, wie ich sie angetroffen habe und nicht, wie man sie denn so gern hätte.«74

In dieser Betonung, eben kein Meinungsjournalist, sondern ein Reporter des Tatsächlichen zu sein, schwingt deutlich der Bezug zu dem Konflikt mit, der ihn allererst wieder nach Hamburg geführt hatte. Denn ursprünglich sollte und wollte Menge von Moskau aus wieder nach Hongkong zurückreisen. In der russischen Hauptstadt angekommen entschied er sich jedoch anders: »Ich hatte das Gefühl: Du fährst besser nach Hamburg und haust dem Chefredakteur eine auf die Nuss. Da war schon zu viel Ärger aufgestaut.«75

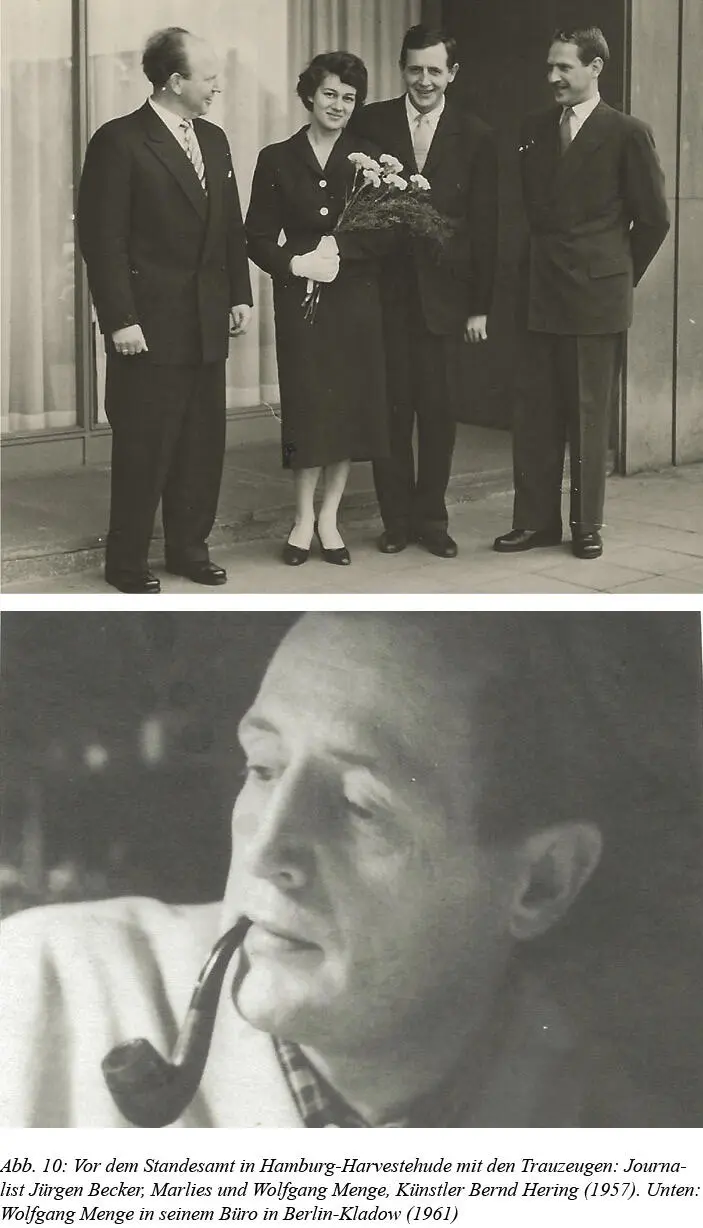

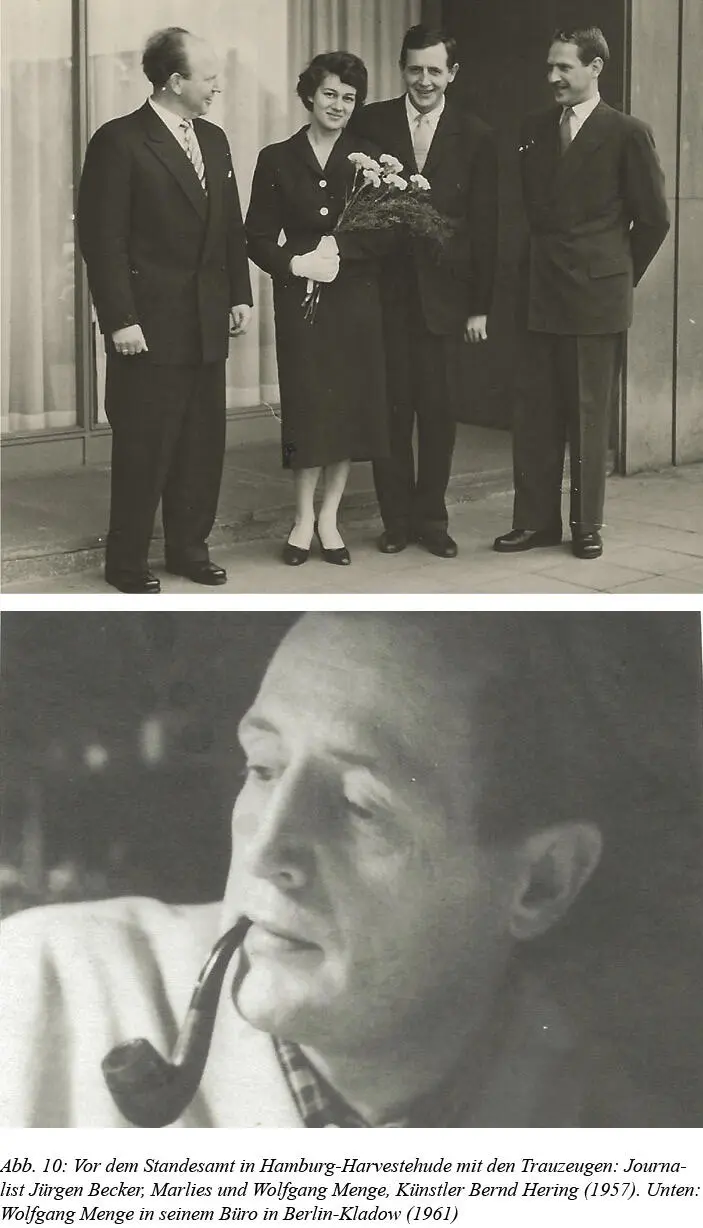

Als Menge im Februar 1957 an der Alster eintraf, kündigte er als erstes bei der Welt. Danach arbeitete er als freier Journalist, primär für die Wochenzeitung Die Zeit und den NDR. Vor allem aber traf er sich mit seiner Brieffreundin. Die Hochzeit von Marlies Lüder und Wolfgang Menge fand am 7. Juni 1957 im Harvestehuder Standesamt statt. [Abb. 10] Für die Zeremonie lieh sich der Bräutigam den Trauring: »Weil – wie er sagte – er nie so ein Ding tragen würde«, erinnert sich Marlies Menge.76 Zur Hochzeitsfeier schickte der befreundete Kabarettist Wolfgang Neuss einhundert rote Rosen. »Der Idiot weiß doch, dass wir morgen früh abreisen!«, schimpfte Menge.77

Nach den Flitterwochen zog das Paar in die Heide, nach Bensdorf. Doch als sich herausstellte, dass ihr im Februar 1958 geborener erster Sohn Moritz schwerbehindert war und in Spandau eine besonders fortschrittliche Behandlung für spastisch kranke Kinder existierte, siedelte die Familie 1961, wenige Monate vor dem Mauerbau, nach Westberlin über; zunächst nach Groß-Glienicke, 1964 dann nach Zehlendorf.78

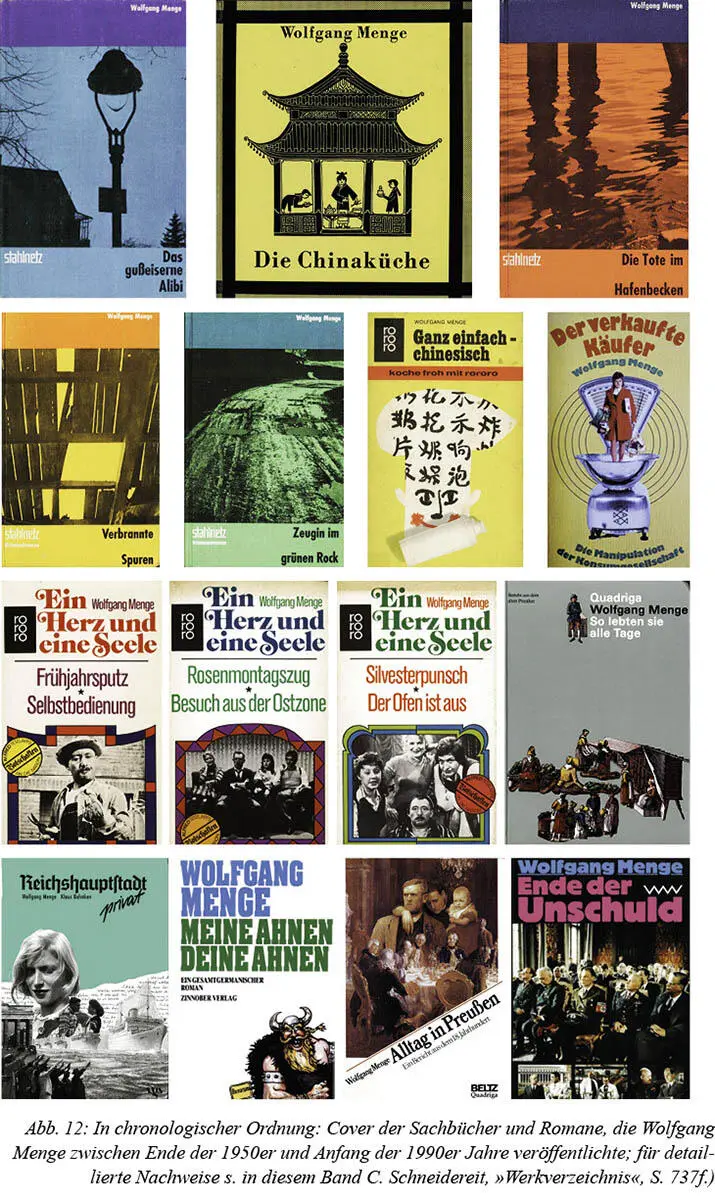

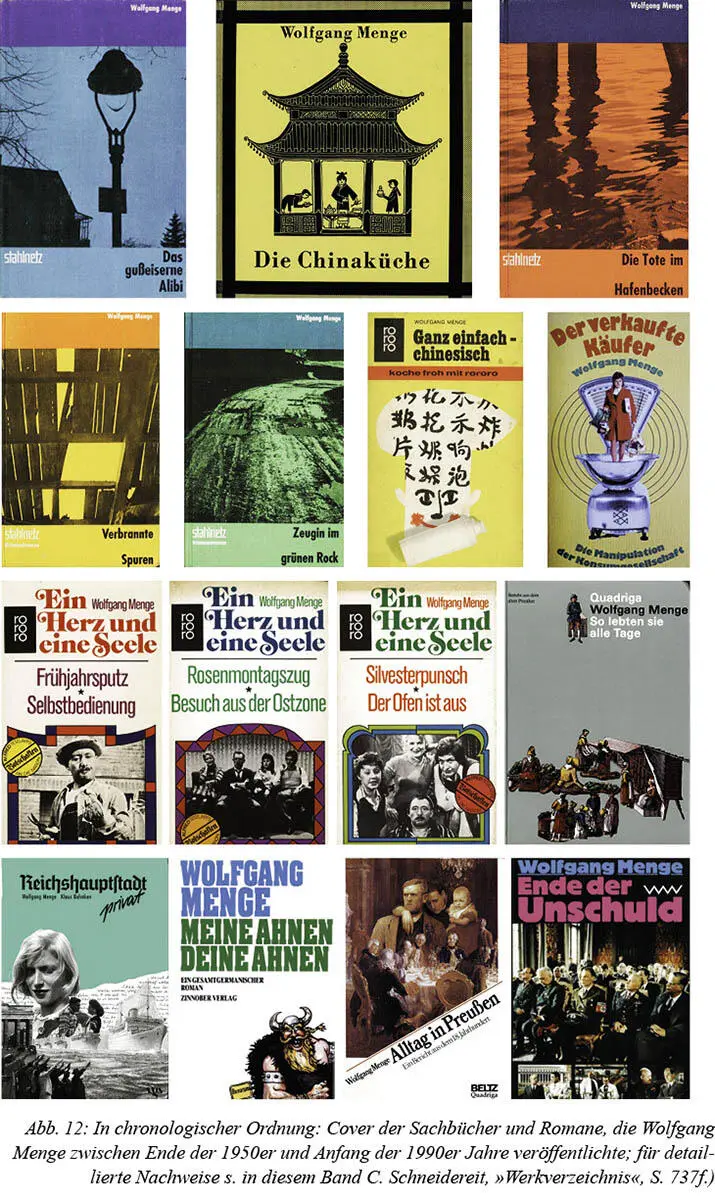

Um diese Zeit beendete Wolfgang Menge seine Karriere als Journalist, der seinen Lebensunterhalt mit Beiträgen für Tages- oder Wochenzeitungen bestritt. Bis in seine letzten Lebensjahre sollte er zwar weiterhin non-fiktionale Text verfassen, doch nurmehr als Intermezzo und nebenbei. So publizierte der begeisterte Koch – neben einer Vielzahl von Restaurantkritiken79 – als Spätfolge seiner asiatischen Erfahrungen in den sechziger Jahren chinesische Kochbücher, von denen vor allem das zweite ein Werk von literarischer Qualität war.80 1971 erschien nach einjähriger Recherche sein Sachbuch-Bestseller Der verkaufte Käufer, ein »Leitfaden durch die Tricks und Taktiken der Verkaufsstrategen«, der, wie der Spiegel schrieb, »aus dumpfen deutschen Verbrauchern kritische Konsumenten machen« sollte.81 Ebenso gab Menge in den achtziger und neunziger Jahren Sachbücher zu seinen historischen Fernsehspiele heraus.82 Der Schwerpunkt seines Schaffens jedoch verlagerte sich um 1960, nach seiner Rückkehr aus Ostasien und mit seinem Umzug nach Berlin, ins Fiktionale und in die audiovisuellen Medien. Denn wie er, der widerwillig erwachsen gewordene Familienvater, später immer wieder betonte: »Journalism is for boys.«83

5 Film I: Adaptationen, Ironisierungen, dokumentarische Perspektiven84

1959 wurde Wolfgang Menge 35 Jahre alt, während die Bundesrepublik, in der er nun wieder arbeitete, ihren zehnten Geburtstag feierte. Allmählich zeitigten Wirtschaftswunder und Demokratisierung kulturelle Konsequenzen. Die alte Garde derjenigen, die Weimarer Republik, NS-Zeit oder Exil als Erwachsene erfahren hatten und dann die Anfänge der Bundesrepublik dominierten, erlebte die Konkurrenz und Opposition der nachfolgenden Hitlerjungen-Generation. 1959 war in dieser Hinsicht das Annus mirabilis, das Jahr einer Wende, die nicht zuletzt zu einer kritischeren Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazi-Zeit führte. Literarisch zeigte sich das mit Heinrich Bölls Billard um halb zehn, dem ersten Band von Uwe Johnsons Jahrestage-Romanen und Günter Grass’ Die Blechtrommel.85

Ähnliche Veränderungen kündigten sich im deutschen Film an. Erfolg hatte seit den frühen 1950er Jahren gehabt, was die Realität der zerbombten Städte und zerstörten Leben radikal verleugnete: Heimat-, Arzt- und Schlagerfilme. Nun geriet dieses Unterhaltungskino in eine doppelte Krise, bedroht zum einen durch den Aufstieg des Fernsehens und zum anderen durch eine wachsende Unzufriedenheit gerade des jüngeren Publikums mit diesen deutschen Produktionen. Zwischen Mitte und Ende des Jahrzehnts fiel die Zahl der jährlichen Kinobesuche von 800 auf 600 Mio.86Ökonomisch unter Druck gesetzt, reagierte die Branche einerseits mit Rückzug auf Bewährtes. Andererseits boten sich auf der Suche nach Marktlücken künstlerische Chancen. Werke wie Wir Wunderkinder, Hunde, wollt ihr ewig leben oder Die Brücke, die allesamt 1959 ins Kino kamen,87 standen formal unter dem Einfluss des italienischen Neorealismus und der französischen Nouvelle Vague und stellten sich inhaltlich dem, was die Presse als ›jüngste Vergangenheit‹ zu umschreiben pflegte.

»Ich fand Die Brücke hervorragend«, erinnerte sich Wolfgang Menge einmal.88 Ende der fünfziger Jahre sah er zudem einen Film mit Sonja Ziemann: »Da wurde raffiniert gegengeschnitten. So etwas richtig Filmisches wollte ich unbedingt machen.«89 Die Gelegenheit, das erste Drehbuch für einen Kinofilm zu schreiben, ergab sich durch die Bekanntschaft mit dem Regisseur Harald Philipp. Es ging um die Adaptation des Konsalik-Beststellers Strafbataillon 999.90 »Ich habe die ersten zehn Seiten gelesen. Es war unerträglich! Dann habe ich einfach meinen eigenen Stoff gemacht.«91 Die Produktion war Teil einer Kriegsfilm-Welle, die mit der Wiederbewaffnung Deutschlands einsetzte, und sie war ziemlich schlecht.92 Doch der 1960 uraufgeführte Film zog weitere Aufträge nach sich, darunter die Adaptation eines anderen schlechten Romans: Der rote Kreis.93 »Der Wallace war auch furchtbar. Diese Romane – wenn du einen mal gelesen hattest, kanntest du sie alle ...«94 Menges Adaptation war nach einem Stummfilm aus dem Jahre 1929 die zweite Verfilmung der Roman-Vorlage und zugleich nach Der Frosch mit der Maske (1959) der zweite Edgar-Wallace-Film in einer langen Reihe der von Horst Wendlandt geleiteten Produktionsfirma Rialto-Film.95 Bis 1972 sollten über 30 weitere Adaptationen folgen. Das routinierte Genre-Stück, das Menge ablieferte, bewies, wie schnell er sich das branchenübliche Handwerk angeeignet hatte.

Читать дальше