Ihre Tagung, die sich schwul-lesbischen Lebenswelten an Ruhr und Emscher im 20. Jahrhundert widmet, dazu Forschungsergebnisse und Gedenkaktivitäten vorstellt und nicht zuletzt weitere Forschungsimpulse vermitteln und Anstöße zur Vernetzung der Forschungen geben möchte, entspricht den Aufgabenstellungen der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Deshalb war es uns eine Freude, dass der Förderantrag zur Veranstaltung dieser Tagung auch vom Fachbeirat und dem Kuratorium der Bundesstiftung Zustimmung erfuhr und die Stiftung diese Tagung finanziell unterstützen konnte.

Die Tagung leistet einen bedeutsamen Beitrag für die weitere Forschung und Erinnerungspolitik. Sie zeigt – oder wird zeigen –, was mit intensiver Recherche ans Licht gebracht werden kann und lohnend ist, in Erinnerung gerufen und im kollektiven Bewusstsein bewahrt zu werden. Die Tagung vermag einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Quellen in diversen Archiven gehoben werden können, und zugleich, dass es möglich ist, selbst Quellen zu schaffen, etwa das angestrebte Zeitzeug_innenarchiv der ARCUS-Stiftung zu Erfahrungen von Lesben, Schwulen, Bi-, Inter- und Transsexuellen in der frühen Bundesrepublik. Auch hierzu gab es eine Unterstützung durch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die mit ihrem eigenen Zeitzeug_innenprojekt, dem „Archiv der anderen Erinnerungen”, Impulse und Know-how vermitteln konnte.

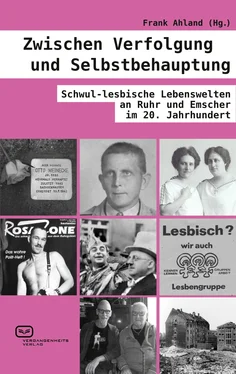

Die Vorträge dieser Tagung nehmen lesbisch-schwule Netzwerke und Protagonisten, Verfolgte und Verfolger, emanzipationspolitisch Bewegte und ihre Bewegungszeitschriften zur Selbstverständigung, auch über Emanzipationsziele, in den Blick – ein vielfältiges und auch vielversprechendes Tagungsprogramm. Der Tagungstitel „Zwischen Verfolgung und Selbstbehauptung” greift zudem eine Forschungsperspektive auf, mit der in den letzten Jahren dafür plädiert wird, die herkömmlichen Blickwinkel auf Verfolgung und Unterdrückung, Diskriminierung und Fremdbestimmung zu erweitern und auf bislang unbeleuchtete Aspekte auszudehnen. Und das heißt: Homosexuelle auch als Akteurinnen und Akteure wahrzunehmen, den Formen ihrer Selbstbehauptungen, ihren unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und differierenden Erfahrungen nachzuspüren. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld freut es sehr, dass diese Tagung ein solches Plädoyer, wie es auf dem ersten Wissenschaftskongress der Bundesstiftung 2013 gehalten wurde, aufgegriffen und zum programmatischen Titel erhoben hat. Mit großem Interesse freuen wir uns daher auf die Ergebnisse dieser Tagung.

Frank Ahland, Susanne Abeck

Erkundungen in der logischen Familie

Umrisse einer homosexuellen Geschichte des Ruhrgebiets

Armistead Maupin, der Autor der Stadtgeschichten, die er seit 1974 als junger Journalist für den San Francisco Chronicle schrieb, unterscheidet zwischen seiner biologischen, der Herkunftsfamilie, und seiner logischen Familie, der Gay Community. Maupin lässt keinen Zweifel daran, wo er seine Prioritäten setzt: „Seine logische Familie sucht man sich selbst aus. Das sind die Leute, die man nachts anruft, wenn es einem schlechtgeht. Von denen man weiß, dass sie im Notfall für einen da sind. Vor denen man sich nicht verstellen muss und so sein kann, wie man ist. Viele Schwule wissen sehr genau, wie es ist, wenn man einen großen Teil seiner Persönlichkeit vor der biologischen Familie verbergen muss. Aber das betrifft nicht nur Schwule. Ich glaube niemandem, der behauptet, er könne seiner biologischen Familie wirklich alles so anvertrauen wie der logischen Familie.” 3

Vielen Lesben und Schwulen ist ebenso wie Bi-, Trans- und Intersexuellen ein Gefühl der Vertrautheit untereinander, bei gleichzeitiger Entfremdung von ihrer Herkunftsfamilie und der sozialen Umgebung ihrer Kindheit und Jugend wohlbekannt. Ursächlich dafür dürfte die gemeinsame Erfahrung sowohl der Ausgrenzung als auch des Coming-outs sein. 4Dennoch, das zeigt die Erfahrung, bei aller Empathie gegenüber den verfolgten und ermordeten Homosexuellen, gegenüber den Vorreiter_innen 5der Selbstbehauptung, ist die Kenntnis der Geschichte der Homosexuellen und der Homosexualität selbst unter Homosexuellen gering. Dieser Band will dem, bezogen auf das Ruhrgebiet, entgegenwirken. Vor allem aber will er einer breiteren Öffentlichkeit Einblicke in ein einst als „schmutzig” denunziertes Thema 6verschaffen.

Und er will dazu anregen, die ohne Zweifel in jedem Archiv der Region vorhandenen Quellen bekannt und der Forschung zugänglich zu machen. Allen, die in Archiven forschen, werden Zufallsfunde bestens vertraut sein, so wie jener aus dem Wittener Stadtarchiv: Ein Vollziehungsbeamter und Flurschütz der Amtsgemeinde Annen fiel 1895 auf, weil er seinen Dienst betrunken in nichtvorschriftsmäßiger Kleidung versah. Im Rahmen ihrer Erkundigungen stellte die Polizei fest, dass der einfache Beamte während seines Militärdienstes 1879 als Vize-Feldwebel wegen widernatürlicher Unzucht zum Gemeinen degradiert und zu sechs Monaten Gefängnis im Festungsgefängnis Wesel verurteilt wurde. Das war auch der Grund dafür, dass er keinen Zivilversorgungsschein erhielt, der einem ehemaligen Berufssoldaten die bevorzugte Einstellung in den Öffentlichen Dienst ermöglicht hätte. 7Wie oft werden solche Funde schamhaft beiseite gelegt? Wie oft werden sie vielleicht sogar dann unter den Tisch fallen gelassen, wenn sie für das bearbeitete Thema ebenso relevant wie interessant wären? Von wie vielen wegen sogenannter Unzucht angestrengten Hexenprozessen der Frühen Neuzeit erfahren wir nicht, weil selbst in Quelleneditionen die Berichte gekürzt wiedergegeben werden, wenn sie nicht gar gänzlich herausfallen? Wie oft wird in Biografien über Männer und Frauen des Ruhrgebietes noch immer schamhaft verschwiegen, dass sie schwul, dass sie lesbisch waren, weil es Privatsache sei und niemanden etwas anginge? Wie oft heißt es in Darstellungen über die Nazizeit, dass zwar Homosexuelle verfolgt wurden, man aber aufgrund der schlechten Quellenlage dazu nichts sagen könne? Das war bis vor wenigen Jahren auch in Dortmund der Fall und ist es nach unserem Kenntnisstand heute noch in den anderen 52 Städten und Gemeinden des Ruhrgebiets. 8

So viel ist sicher: Die Geschichte der Homosexuellen und der Homosexualität im Ruhrgebiet stellt noch immer eines der drängendsten Desiderate in der lokalen wie der regionalen historischen Forschung dar. Damit fällt das Ruhrgebiet auch deutlich ab gegenüber anderen deutschen Ballungsregionen wie Berlin, Hamburg oder auch Köln. 9Noch immer fehlen sowohl ein umfassender Überblick zur Entwicklung in der Region als auch lokale Fallstudien in ausreichender Anzahl und Tiefe. Vereinzelte Initiativen und engagierte Einzelpersonen, die sich des Themas bisher annahmen, konnten der Nichtbeachtung in Archiven und Universitäten der Region, aber auch in den historischen Vereinen nur wenig entgegensetzen. In der etablierten Geschichtswissenschaft, in den kommunalen Archiven und Geschichtsvereinen der Region, ihren Gedenkstätten, in der allgemeinen Erinnerung an das Vergangene ist das Thema offenkundig noch längst nicht angekommen, auch wenn, anders als noch vor wenigen Jahrzehnten, den zum Thema Forschenden in den Institutionen kaum mehr Gegenwind entgegenschlägt. 10

Ziel der am 14. November 2015 in der Dortmunder Mahn- und Gedenkstätte Steinwache stattgefundenen Tagung war es denn auch, geltend zu machen, dass Homosexuelle einen Platz in der Erinnerungs- und Geschichtskultur des Ruhrgebiets einnehmen. Zu diesem Zweck galt es, in einem ersten Schritt all diejenigen zusammenzuführen, die zu diesem Themenfeld gearbeitet haben oder aktuell arbeiten. Denn die bisherigen Forschungen zur Geschichte der Homosexuellen und der Homosexualität im Ruhrgebiet blieben unkoordiniert und unverbunden. Zur Besonderheit des Ruhrgebietes gehört es, dass die Region, obwohl als homogener Raum empfunden, vielfach zersplittert und in sich differenziert ist. Trotz der Nähe der Städte zueinander fehlt es oft an Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeitsgefühl.

Читать дальше