1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Nbsp. 11: Begleitung im Atkins-Stil

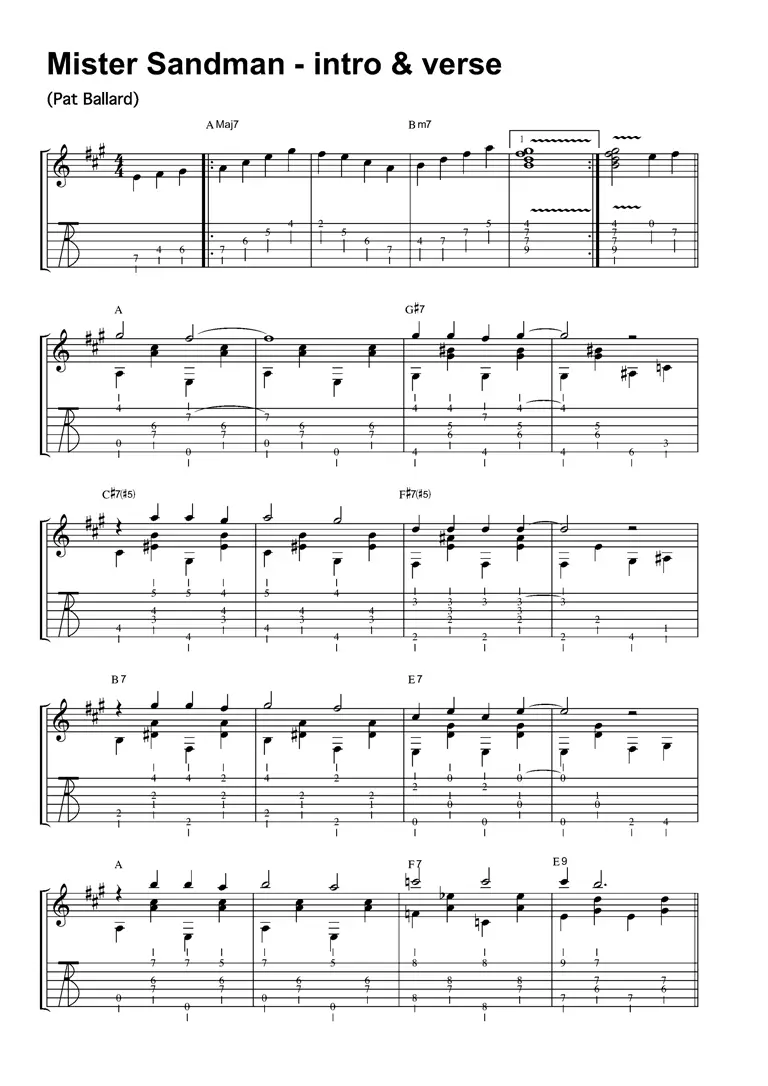

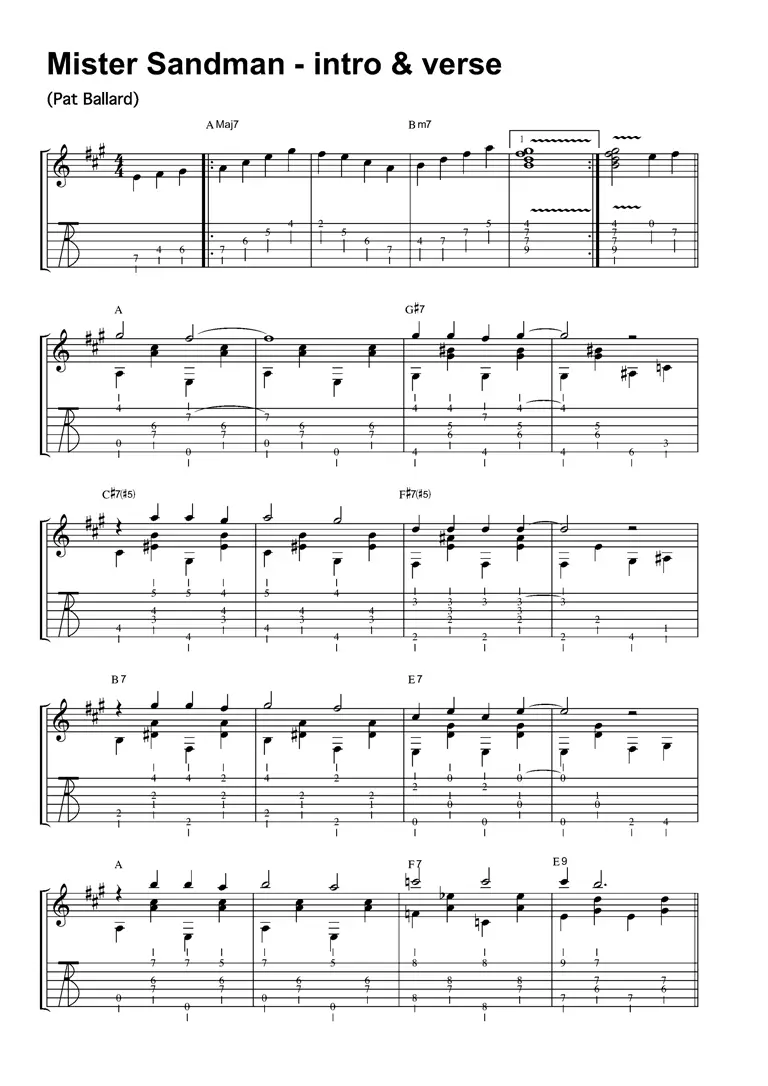

Bei Atkins entstehen durch die saubere Trennung der Stimmen ein konsequenter Wechselbass und komplimentäre Akkordklänge auf die Zählzeiten 2 und 4. Das erinnert an den rhythmischen Aufbau der virtuosen Stride Piano-Technik der 1920er Jahre. Sein Spiel wirkt im Gegensatz zu Travis vielschichtig und gleichzeitig klanglich aufgeräumt. Dieses filigrane satz- und spieltechnische Prinzip hält er auch bei größer angelegten musikalischen Arrangements weitgehend durch. Beispielhaft für sein umfangreiches musikalisches Werk wird hier seine Einspielung des Popsongs „Mister Sandman“ vorgestellt. Atkins hat den Song, der im Original von einem weiblichen Gesangsquartett (The Chordettes, 1954) stammt, selbst für Gitarre gesetzt und stellte damit bereits am Anfang seiner musikalischen Karriere sein gitarristisches und satztechnisches Können (mehrere Modulationen im kompletten Stück, Spiel bis in höchste Gitarrenlagen, eigens entwickelte Spieltechniken mit vier Fingern der rechten Hand) und die bis dahin noch wenig erforschten klanglichen Möglichkeiten der Gitarre (mehrstimmiges, solistisches Spiel, Vibrato-Hebel) einer breiten Öffentlichkeit vor (DeCurtis 1992, Sokolow 2000, Bresh 2004).

Nbsp. 12: Intro & Thema - „Mister Sandman“ (Chet Atkins, 1954)

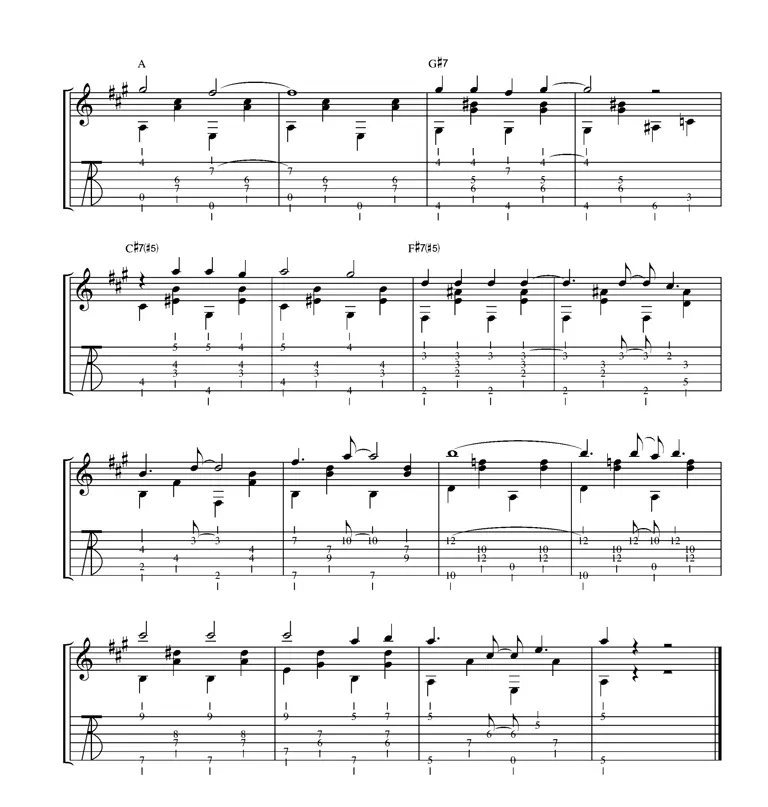

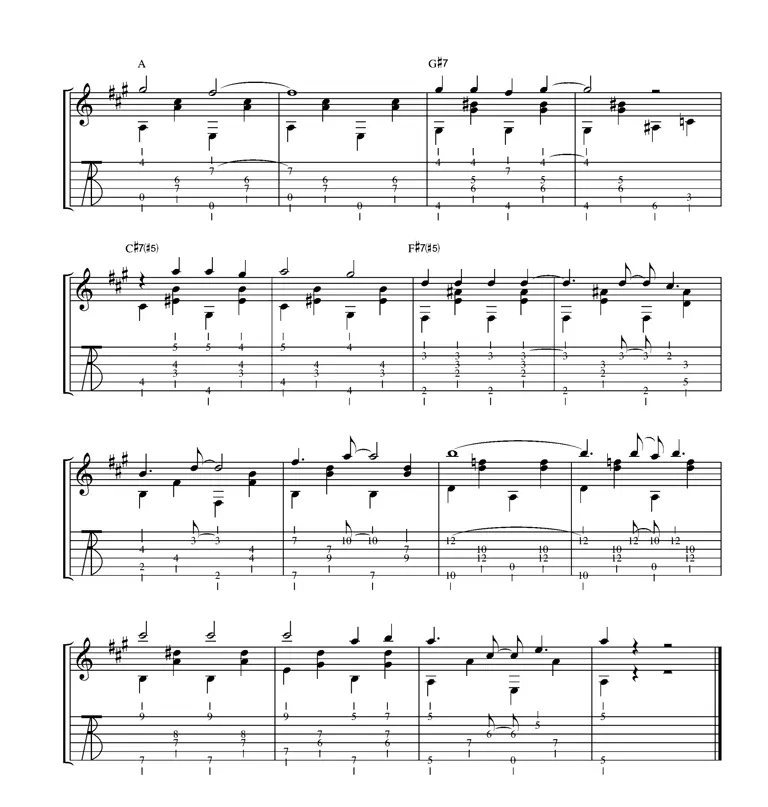

Swing: Charlie Christian-Style

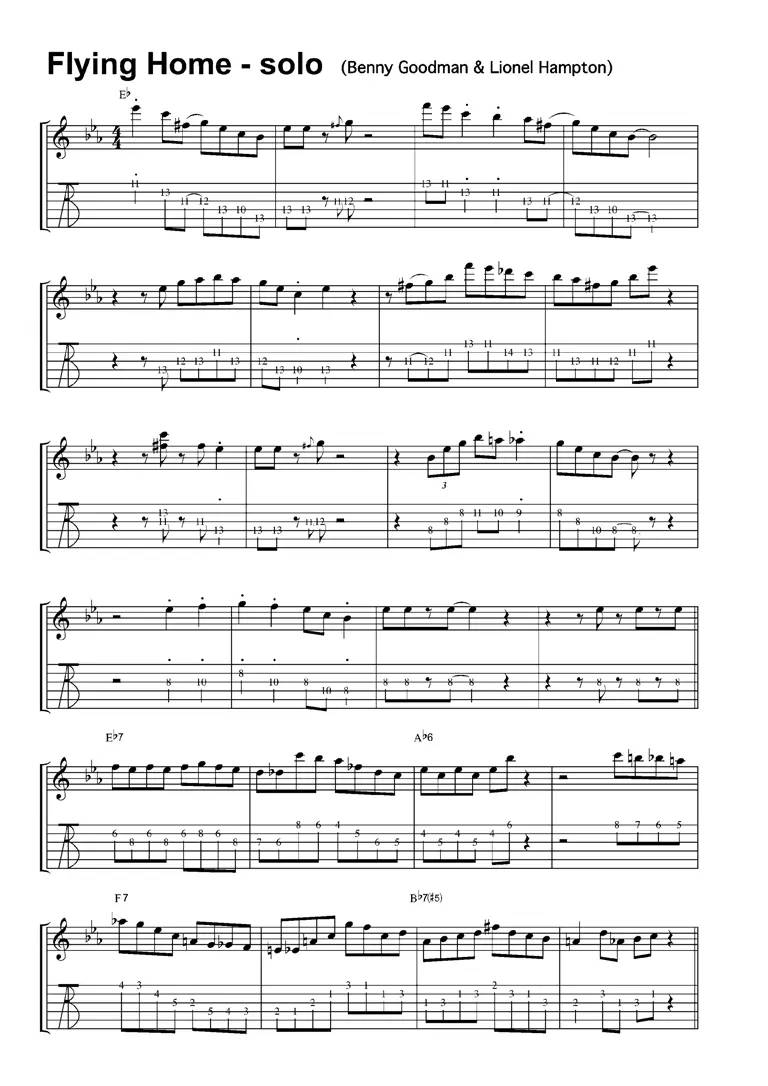

Charlie Christian (1916-1942) war als Mitglied des Benny Goodman Ensembles von 1939-1941 einer der ersten und einflussreichsten E-Gitarristen Nordamerikas. Durch die elektrische Verstärkung (‚horn-like’) und Christians kreatives Single-Note-Spiel in mittleren und hohen Lagen wird die E-Gitarre bei ihm zum gleichberechtigten Soloinstrument neben Klarinette, Saxophon und Trompete (Schütze 2003). Außerdem gehören Christians Improvisationen in Minton’s Playhouse aus dem Jahr 1941 zu den raren Tondokumenten aus der Übergangsphase vom Swing zum Bebop. Obwohl sein Spielstil stark vom Blues und dem Denken in sogenannten Shapes (dt.: ‚Griffbildmuster’) geprägt ist, sind seine für den damaligen Zeitpunkt zum Teil vergleichsweise lang angelegten Improvisationen immer sehr flüssig und gelten durch den Einsatz von Chromatik und Alterationen als melodisch sehr innovativ. Während der Übergangsphase des Jazz von Unterhaltungsmusik zur Kunstmusik begründet Christian mit seinem Spiel die Gitarre als Soloinstrument und beeinflusst damit viele nachfolgende Gitarristen auch weit über die Stilistik des Jazz hinaus (Schwab 1998). Als Beispiel für den Spielstil Charlie Christians folgt eine Transkription des Gitarrensolos der populären Einspielung „Flying Home“ (1939) des Benny Goodman Ensembles. Die Einspielung beinhaltet mit Christians 32-taktigen Solo seine erste dokumentierte Aufnahme und machte ihn in unmittelbarer Folge als E-Gitarristen national bekannt. Sein oben beschriebener, originärer solistischer Stil ist hier bereits voll entwickelt und schlägt sich in variantenreichen Bluesriffs (Takt 1-16 und 25-32) und flüssigen Singlenote-Linien mit arpeggierten, chromatischen und alterierten Anteilen (Takt 17-24) nieder.

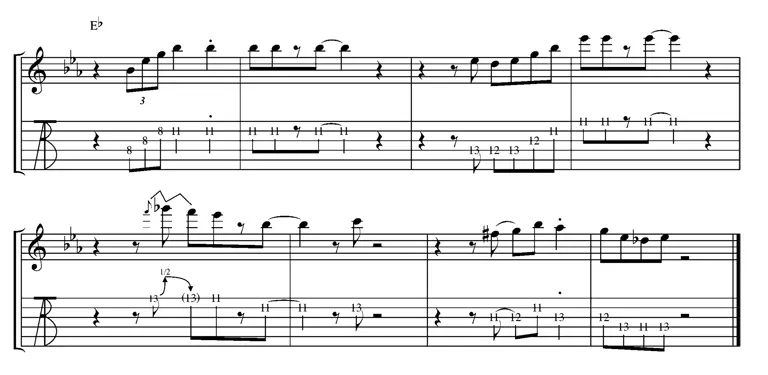

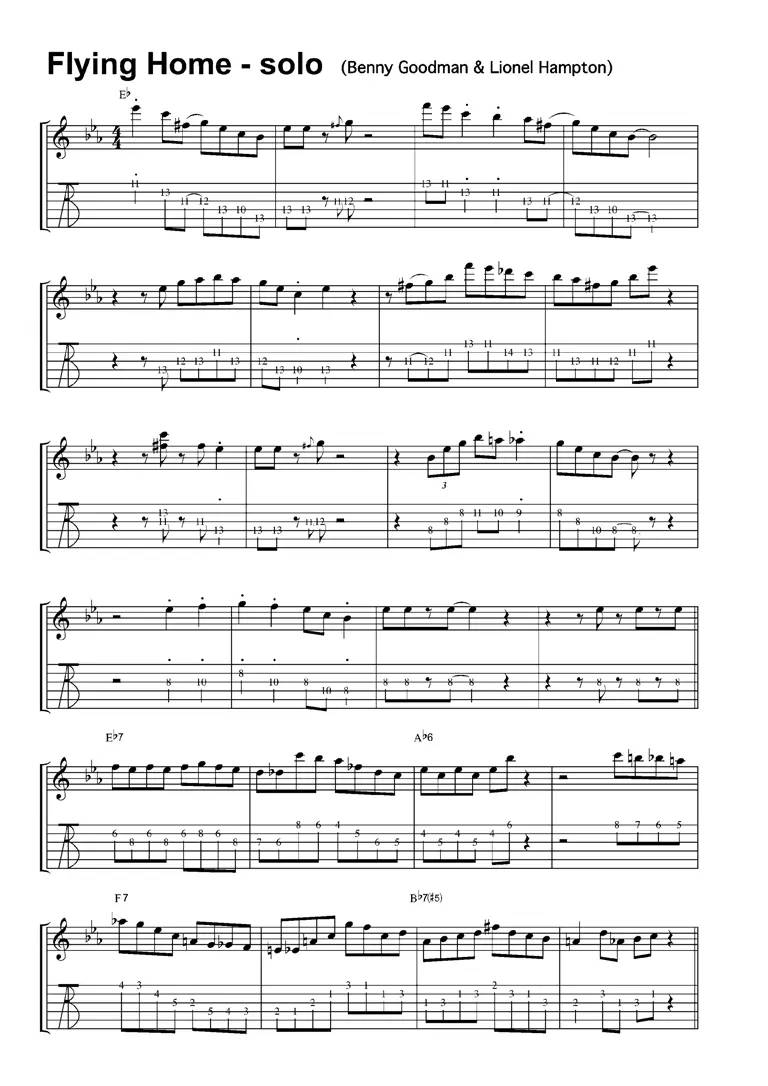

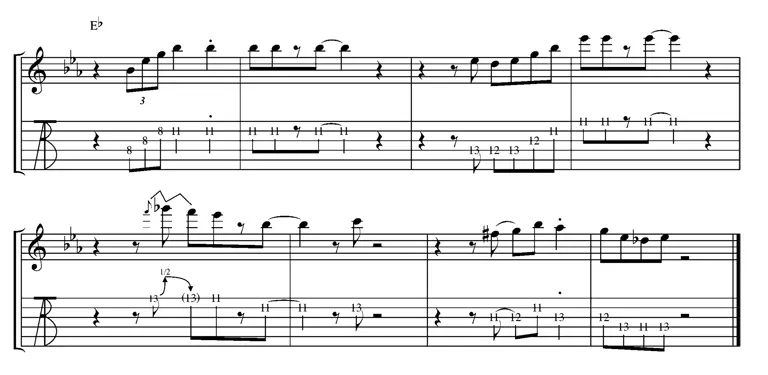

Nbsp. 13: Gitarrensolo - „Flying Home“ (Charlie Christian, 1939)

Electric Blues: T-Bone Walker Style

Eine ähnliche pionierhafte Rolle wie Charlie Christian im Bereich Swing und frühem Bebop gebührt dem Gitarristen Aaron ‚T-Bone’ Walker (1910-1975) für seine Leistungen im Bereich des Jump Blues bzw. Rhythm and Blues. Ab Mitte der 1940er Jahre setzte er mit seinen Aufnahmen bei Capitol und Black and White Records neue Standards für die Begleitung und den solistischen Einsatz der elektrischen Bluesgitarre („Call it stormy Monday“ 1948, „T-Bone Shuffle“ 1949).

„It took Walker to exploit electricity. By using his amplifier‘s volume control to sustain pitches, and combining this technique with the single string-bending and finger vibrato practiced by traditional bluesmen, Walker in effect invented a new instrument. He was able to reproduce both the linear urgency of jazz saxophonists and the convoluted cry of blues and gospel songers. In addition, he developed a chordal style on fast numbers, a pumping guitar shuffle that led eventually to the archetypal rock & roll guitar style of Chuck Berry.“ (Palmer in DeCurtis 1992, S. 9)

Der eigentlich als Tänzer und Sänger ins Showgeschäft gekommene Walker erregt über die rein musikalische Leistung hinaus Aufsehen durch seine für die damalige Zeit spektakulären Showeinlagen. Während seiner Auftritte spielt er seine Gitarre im Spagat, im Liegen, auf dem Rücken oder mit den Zähnen. Elemente dieser vaudeville-artigen und stark auf visuellen Effekt ausgelegten, so genannten „stage antics“ finden sich wieder im Repertoire einiger nachfolgender Rock and Roller (z.B.: ‚Duck Walk’ von Chuck Berry, provokative Spielhaltungen am Klavier bei Little Richard oder Jerry Lee Lewis), später auch bei den Showeinlagen von Jimi Hendrix, den zerstörerischen Eruptionen von Pete Towneshend oder den choreographierten Auftritten von Steve Vai (DeCurtis 1992, Robillard 2003). Als Beispiel für den Spielstil T-Bone Walkers folgt eine Transkription des Gitarrensolos der selbstreferentiell betitelten Einspielung „T-Bone Shuffle“ (1949). Sein oben beschriebener, solistischer Stil ist in dem 24-taktigen Gitarrensolo bereits voll entwickelt und schlägt sich nieder in variantenreichen Bluesriffs inklusive der für Walker charakteristischen Merkmale: Spiel in einer Lage (III), Bending auf den Saiten 2 u. 3 („one-note guitar lick“) und Repeating-Licks (Takt 13-15). Der Aufbau der Melodik und der Phrasierung im Gitarrensolo setzt sich aus improvisatorisch kombinierten, bereits bestehenden Motiven, Phrasen und Licks zusammen, die in auffällig ähnlicher Form auch in anderen Walker-Einspielungen wie „It’s a low down dirty deal“ (1949) oder „Alimony Blues“ (1951) zu finden sind.

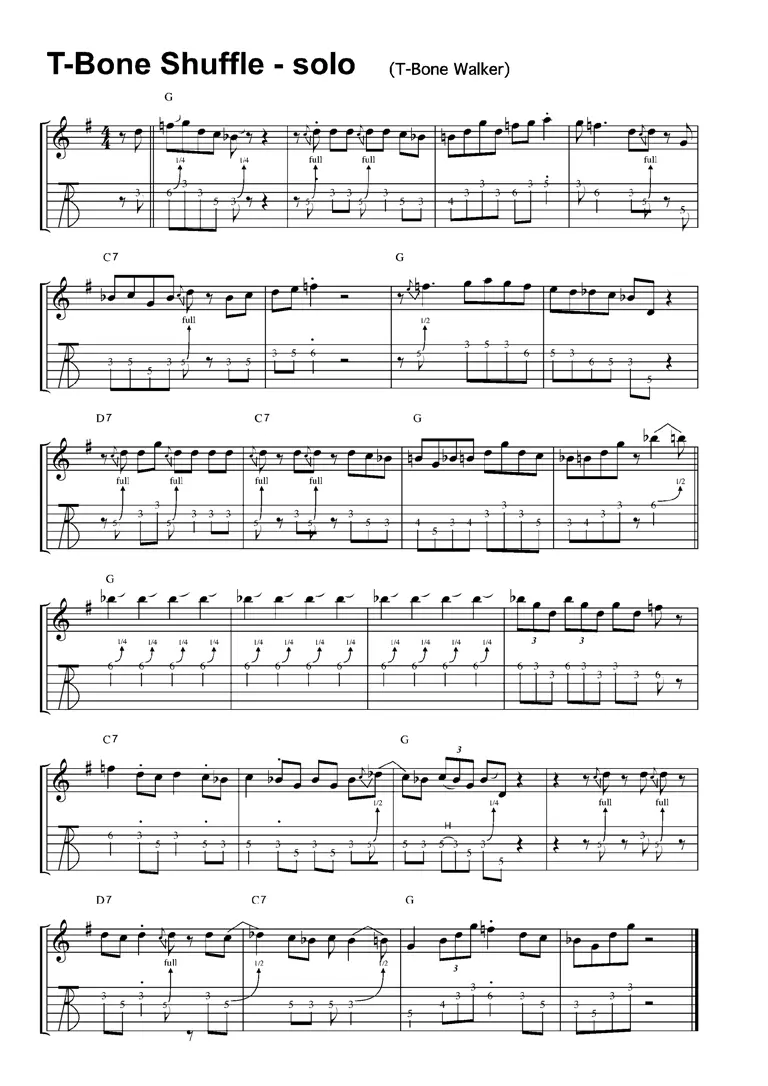

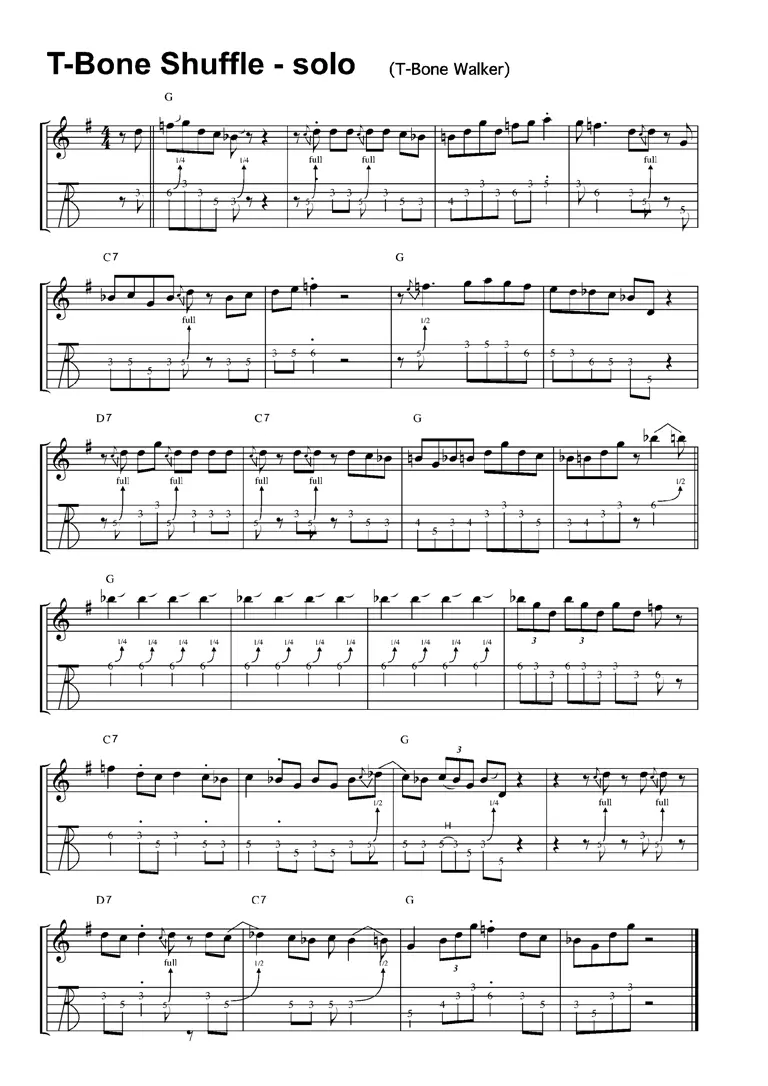

Nbsp. 14: Gitarrensolo - „T-Bone Shuffle“ (T-Bone Walker, 1949)

1.2 Problemstellung

Für den weiteren Verlauf der Arbeit bestehen drei Aufgabenkomplexe, deren jeweilige Problematik vor dem nächsten Arbeitschritt im Folgenden kurz dargestellt werden soll.

1.2.1 Erstellung einer Auswahl stilprägender Einspielungen

Der Musikstil Rock and Roll wurde unter 1.1.1 und 1.1.2 begrifflich, zeitlich und territorial eingegrenzt. Bei der Suche nach den stilprägendsten und einflussreichsten Instrumentalsparts dieser Ära stößt man auf fundamentale Fragen: Welches sind die stilprägenden und einflussreichen Werke der Ära? Was ist unter Stilprägung und Einfluss zu verstehen? Können diese Faktoren nachvollziehbar ermittelt und dargestellt werden? Was genau ist in diesem Zusammenhang ein Werk? Wie kann eine für die Ära repräsentative Auswahl von Werken erstellt werden?

Dies führt zu der Frage wie Musik als Teil der menschlichen Kultur von der Nachwelt erinnert wird und wie sich diese Erinnerung in verschiedenen Phasen des Vergessens manifestiert. Vor diesem Hintergrund soll eine Methode entwickelt werden, anhand der in einem nachvollziehbarem Prozess eine möglichst breit angelegte Auswahl von Einzelwerken generiert wird, die von der Nachwelt bzgl. der Gitarre als besonders typisch für die Ära des Rock and Roll erinnert wird. Falls graduelle Unterschiede bzgl. der Bedeutung einzelner Werke existieren, könnten diese in einem hierarchischen Ordnungssystem dargestellt werden. Eine theoretische Grundlage für die Entwicklung einer solchen Methode stellen hierbei die Überlegungen des deutschen Ägyptologen Assmanns (1997) dar. Inwieweit an sein Modell zum kulturellen und kommunikativen Gedächtnis angeknüpft, welche Methode davon ausgehend entwickelt werden kann und welche Auswahl gitarren-relevanten Interpreten und typischen Einzelwerken der Ära sich daraus ergibt wird in Kap. 2 dargestellt.

Читать дальше