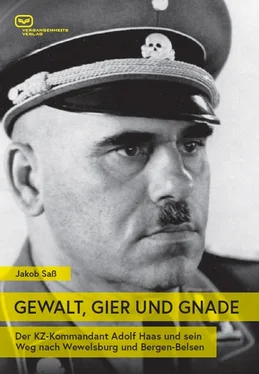

Das Buch füllt keineswegs nur eine biografische Lücke in der Täterforschung. Haas‘ Weg von Sachsenhausen bis nach Bergen-Belsen zeichnet im wahrsten Sinn ein erschreckendes Bild von einem wichtigen Teil des Lageralltags, der bislang kaum zusammenhängend erforscht ist: KZ-Kunst. Wie Hunderte andere SS-Führer missbrauchte Adolf Haas die Fähigkeiten handwerklich oder künstlerisch begabter Häftlinge für seine privaten Wünsche. „Du bist mir zu schade zum Verrecken“, sagte er zu einem Häftling in Wewelsburg. Was ließ sich Adolf Haas anfertigen? Inwieweit bevorzugte oder schützte er sogar seine Auftragskünstler ? Wie kam es zu dem Bilderskandal in Bergen-Belsen, den einige Historikerinnen und Historiker für seine Versetzung an die Front Ende 1944 ausschlaggebend halten?

Andererseits endet die Geschichte von Adolf Haas nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, obwohl er seitdem nicht mehr aufgetaucht ist – weder auf einem Soldatenfriedhof noch mit einer neuen Identität. 30Heute ist der 1893 geborene Adolf Haas garantiert tot, egal ob er nun in den letzten Kriegstagen an der Front fiel, sich das Leben nahm oder ob er tatsächlich untertauchte. In der Nachkriegszeit war man sich allerdings nicht sicher trotz der amtlichen Todeserklärung von 1950, die das Todesdatum auf den 31. März 1945 festgelegt hatte. Tatsächlich belegen Akten der Staatsanwaltschaft Hamburg eindeutig, dass Adolf Haas mindestens noch am 14. April 1945 am Leben und höchstwahrscheinlich am Tod eines weiteren Menschen beteiligt gewesen war. In den folgenden Tagen bis zur Kapitulation gelang einigen aus seinem Umfeld die Flucht. Dass auch er es schaffte, hielten einige nach 1945 durchaus für möglich. Andere sahen keinen Grund, weiter nach dem verschollenen und schließlich für tot erklärten Kommandanten zu fahnden. Der Fall „Adolf Haas“ gibt einen ernüchternden Einblick in die Praxis der NS-Strafverfolgung der Alliierten und der Bundesrepublik. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um ihn zu finden? Welche Chancen verpassten die Behörden absichtlich oder unabsichtlich? Und warum interessierten sich der berühmte Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seine Mitarbeiter für dessen Akte ?

Nicht zuletzt stellt sich aktueller denn je die Frage, warum der Nationalsozialismus und insbesondere der SS-Eliten-Mythos bis heute eine ungebrochene Anziehungskraft auf Militärfanatiker wie im „Axis History Forum“ und – schlimmer noch – auf Rechtsextreme weltweit haben. Zwischen ihnen zu trennen, ist oft nicht leicht: Wer Kriegsverbrecher wie Adolf Haas zum Teil eines „Rätselspaßes“ macht, verharmlost die Verbrechen der Waffen-SS und verhöhnt die Opfer des Nationalsozialismus’. Am 15. Juni 2018 postete der User „J. Duncan“ im „SS ID Quiz“ erneut ein Foto von Adolf Haas, dieses Mal in SS-Uniform (siehe Bild auf Seite 134). „Das mag einfach sein, aber es ist das einzige Bild, das ich kenne, auf dem dieser Mann lächelt“, kommentierte er. 31Woher stammt also die Legende von der SS-Elite? Woher die von der tadellosen Waffen-SS? Inwieweit fördert die Verherrlichung von SS-Leitwerten – Kameradschaft, Härte, Männlichkeit – heute Macht- und Gewaltfantasien? Warum findet gerade in Deutschland die Behauptung von Alexander Gauland Beifall, „Hitler und die Nazis“ seien „nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“ gewesen? 32Für welche Zwecke werden solche revisionistischen Ansichten instrumentalisiert? Welche Rollen spielen Sprache, Hass und Existenzängste bei der Diskriminierung von Minderheiten?

Biografien wie die von Adolf Haas können verstehen helfen, warum „ganz normale“ Menschen sich einer radikalen Bewegung anschließen und in der Vergangenheit sogar bereit waren, ihre Mitmenschen nicht nur zu diskriminieren, sondern auch auszurauben, zusammenzuschlagen, einzusperren, zu foltern und schließlich millionenfach zu ermorden.

Editorische Notiz: Die Zitate in diesem Buch wurden in der Regel in ihrem jeweiligen Wortlaut belassen, das heißt nicht verbessert oder der neuen Rechtschreibung angepasst. Wenn Zitate in seltenen Fällen zugunsten der Verständlichkeit verändert wurden, wurde es bei der Quellenangabe vermerkt. Viele Namen wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert.

1. Der Bäcker und Soldat

Die ersten Lebensjahre ohne Parteibuch und SS-Uniform

1893–1932

Deutsches Reich, China, Japan

1.1 Der Geselle: Kindheit und Ausbildung, 1893–1913

Vom Hagenberg aus hatte man schon immer einen weiten Blick über die Höhen des Westerwaldes und des Siegerlandes bis hin ins Siebengebirge. Am Bergkegel vorbei führten seit dem Mittelalter die bedeutenden Handelswege Köln–Leipzig und Köln–Frankfurt. Grund genug für den Grafen Heinrich III. von Sayn, um das Jahr 1200 an dieser Stelle eine Burg zu errichten. Der Berg gab der „Hachenburg“ ihren Namen und später der dazugehörigen Stadt. Auch um die Wende zum 20. Jahrhundert herum war die zum Barockschloss erweiterte Burg noch der höchste Punkt der „Löwenstadt“.

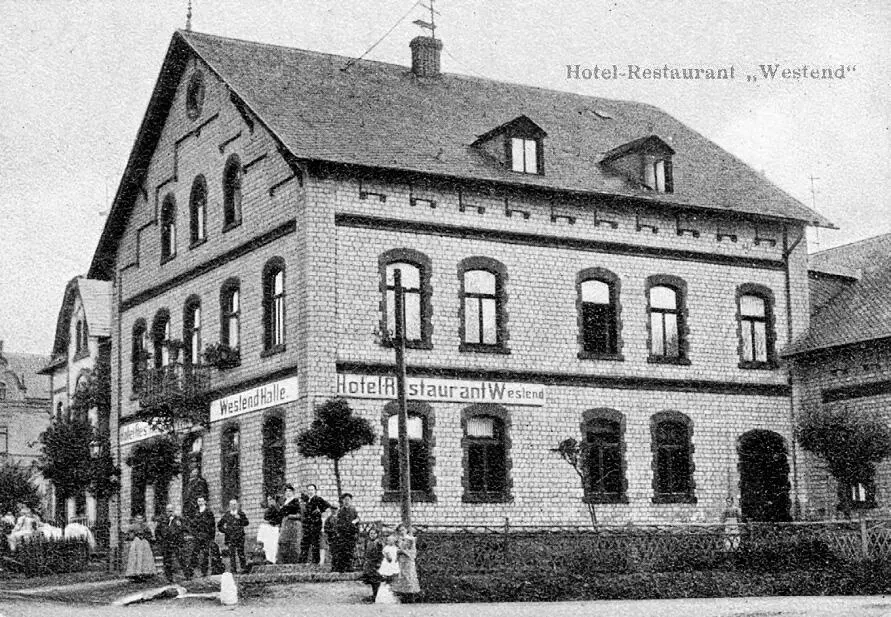

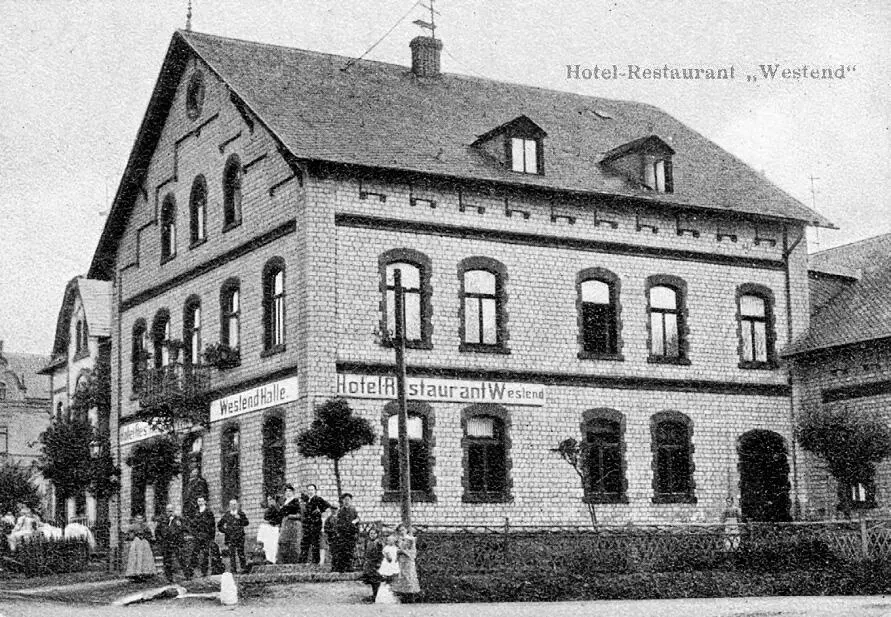

Nicht weit entfernt, etwa 35 Kilometer nördlich von Hachenburg, liegt das westfälische Siegen. Hier bekamen die Eheleute Helene Haas (geb. Montanus) und Adolf Haas am 14. November 1893 einen Sohn. Sie nannten ihn Emil Gustav Ludwig Tillmann Hermann Adolf, riefen ihn aber nur Adolf. 33Etwa anderthalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes zog die Familie nach Hachenburg. Der Vater verkaufte seine Siegener Zigarren- und Tabakhandlung und wurde in der neuen Heimat Inhaber des Hotelrestaurants „Westend“, heute eine beliebte Pizzeria. Bekannt war das „Westend“ vor allem wegen der alten „Westendhalle“, in der zahlreiche kleinere und größere Feste gefeiert wurden. 34Hierher lud der nationalpatriotische Adolf Haas senior auch seine Kameraden vom „Kriegerverein Hachenburg-Altstadt“ ein. So auch am 14. November 1897 – genau am 4. Geburtstag seines Sohnes –, als der königliche Landrat im Namen von Kaiser Wilhelm II. dem Verein feierlich eine neue Fahnenschleife übergab. Von 1909 ist eine Ansichtskarte des Hotels überliefert, auf dem vermutlich die Familie, einschließlich des 15-jährigen Adolf Haas junior mit Schirmmütze, zu sehen ist. 35

Ausschnitt einer 1909 versandten Ansichtskarte vom Hotelrestaurant „Westend“ in Hachenburg, auf der vermutlich die Familie Haas und Hotelangestellte zu sehen sind.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte der junge Adolf Haas seine Schulbildung nach acht Jahren Volks- und Realschule bereits beendet. In den folgenden drei Jahren erlernte er in Wiesbaden das Handwerk des Konditors und arbeitete danach in Barmen, Bad Kreuznach und Mannheim. 1913 stand sein 20. Geburtstag an und damit der Militärdienst. 36Im Oktober meldete er sich zur Kaiserlichen Marine in Cuxhaven, wohl in der Sehnsucht nach Abenteuern in der Ferne. Anregungen hatte er durch Bekanntschaften seiner Eltern mit Offizieren bekommen, die in Ostasien dienten. So lud Adolf Haas senior am 28. März 1914 in seinem Gasthaus beispielsweise zu einem Lichtbildvortrag über „China, Land und Leute“ ein. 37Sein Sohn war zu diesem Zeitpunkt bereits am anderen Ende der Welt.

1.2 Der Verteidiger: Der kurze Erste Weltkrieg in Tsingtau (China), 1913–1914

Die Beute stand schon lange fest, man suchte nur noch nach einem Vorwand, um loszuschlagen: Ende des 19. Jahrhunderts versuchte das wirtschaftlich und militärisch aufstrebende neue Deutsche Reich den Rückstand beim kolonialen Wettlauf der europäischen Industriestaaten aufzuholen und errichtete seit 1884 mehrere „Schutzgebiete“ in Afrika und in der Südsee. Von den wenigen Überseegebieten, die noch übrig waren, hatte derweil vor allem ein großes Land die Aufmerksamkeit von Kaiser Wilhelm II. und seinen Beratern erregt: China. Schon seit Jahren wollte man einen Hafen im „Reich der Mitte“ bauen, um es zu „durchdringen“, genauer gesagt, auszuplündern. Da kam der Mord an zwei deutschen Missionaren im November 1897 durch chinesische Banden gerade recht. Wilhelm II. ließ die chinesische Bucht von Kiautschou (Jiāozhōu) im Süden der Shandong-Halbinsel am Gelben Meer besetzen und erpresste von der Regierung Chinas einen Pachtvertrag für das „Schutzgebiet Kiautschou“. Eine beispielhafte Demonstration skrupelloser „Kanonenbootdiplomatie“. Die Hafenstadt Tsingtau (Qingdao) wurde zum bedeutenden Stützpunkt für das ostasiatische Kreuzergeschwader, zur Hauptstadt und zum florierenden, internationalen Wirtschaftszentrum der neuen „Musterkolonie“, in die man rund 200 Millionen Mark investierte. 38Die Verteidigung der Kolonie oblag einer „Schutztruppe“, die bis 1914 auf 2600 Mann angewachsen war. Darunter auch ein Matrosenartillerist aus Hachenburg.

Читать дальше