Nun würde es zu weit führen, hier einen Überblick über eine Kulturgeschichte des Herzens zu geben. Und das ist auch nicht nötig, da es ein solches Buch bereits gibt. 1Aber einige wenige Gedanken zur Geschichte der Herzlehre sollen hier doch vorgetragen werden:

Die wohl älteste religiöse Kultur, die auch – obwohl so gut wie unbekannt – heute noch ausgeübt wird, ist der Sufismus, der ursprünglich im Zweistromland, also im Gebiet des heutigen Irak und Iran, praktiziert wurde. Durch die Begründung des Islam durch Mohammed (ca. 570 – 632) wurde der Sufismus dann ein Teil der mystischen islamischen Lehre, auch wenn dies nicht mit den Intentionen der Sufis einhergehen muss – etwa unter dem Aspekt, dass dem Sufismus jeglicher weltliche Machtanspruch wesensfremd ist.

Das Herz nimmt im Sufismus eine zentrale Position ein, da es das Organ ist, mit dessen Hilfe die Rückbesinnung 2auf Gott möglich ist. Durch eine mystische Versenkung in die Weisheit des Herzens wird geistige Erkenntnis möglich und ein Weg zu Gott geebnet. Der Sufist geht deshalb einen radikalen Übungsweg, der ein Leben lang andauert, um über die Herzenskräfte eine unmittelbar göttliche Verbindung herzustellen. Auf diesem Grundgedanken basierend entstand im Laufe der Jahrtausende eine regelrechte sufistische Herzenswissenschaft.

In der alten ägyptischen Kultur hingegen war es erstrebenswert, ein „Herz aus Stein“ zu haben – was aber, ganz anders als in unserem Sprachgebrauch, für ein „festes Herz“ stand. Dieses feste Herz nahm im spirituellen Leben der alten Ägypter eine zentrale Rolle ein, während das Gehirn als unwesentlich galt. Das zeigte sich auch beim Einbalsamieren, das ein wichtiger Schritt war, um ein Weiterexistieren nach dem Tode zu sichern: Bei der Einbalsamierung wurden alle Organe aus dem Leichnam entfernt und in separaten Gefäßen aufbewahrt – nur das Herz wurde wieder zurückgelegt. Warum?

„Als zentrales inneres Organ ist das Herz sowohl Ursache als auch Zeuge von allem, was der Mensch je in seinem Leben Gutes und Böses getan hat. Es weiß alles, denn es besitzt ein Gedächtnis, die Intelligenz. Deswegen wird es nach dem Tode für den Verstorbenen Zeugnis ablegen. Am jüngsten Tag ist das Herz der Gefährte des Toten, es wird an seiner Seite für ihn aussagen – nicht gegen ihn. Dabei wird es (in Form eines Herzenssteines oder -käfers) auf eine Waage gelegt und gegen das Symbol der Rechtsgöttin Maat ausgewogen. Ergibt sich dabei ein Gleichgewicht, so wird der Tote auch im Jenseits in harmonischem Gleichgewicht leben. In dieser kritischen Situation war ein Steinherz natürlich von großem Nutzen … Das harte Herz war ein Symbol der Selbstbeherrschung und besonnenen Verhaltens.“ 3

Auch im christlichen Glauben spielt das Herz (so etwa in der Theologie des Thomas von Aquin) eine zentrale Rolle als das Organ, das allein in der Lage ist, das von Gott Mitgeteilte glaubwürdig zu empfangen und anzunehmen, auch wenn es in den Worten und Taten anderer Menschen gleichsam verborgen ist. Anders als im Sufismus ist das dafür benötigte „offene“ Herz aber nicht das Ergebnis eines asketischen Schulungswegs, sondern zunächst ein göttliches Gnadengeschenk.

Nach diesen wenigen aphoristischen Ausführungen folgen wir abschließend noch einmal den Worten von Høystad:

„Trotz aller Unterschiede in Form und Funktion scheint das Bild des Herzens in allen hier (in seinem Buch, M. P.) untersuchten Kulturen einen gemeinsamen Ursprung zu haben: ein empfindsames und warmes, offenes und flexibles Herz, das auf die Dinge reagiert, die in und um den Menschen geschehen. Alle diese Erfahrungen haben dem Herzen typische metaphorische Funktionen gegeben, die offenbar überall gelten. Vor allem vermittelt das Herz die grundlegenden menschlichen Emotionen, Liebe und Mitgefühl, Leidenschaft und Leid. Es ist seine Funktion, sich sinnlich spürbar zu regen, wenn der Mensch und seine Integrität gekränkt werden. Dies hat dazu geführt, dass das Herz selbst als einsichtsvoll und bewusst gilt und nicht nur als Symptom oder Symbol der Einsicht oder des Bewusstseins. Diese ethische Funktion des Herzens erklärt, warum es in vielen Kulturen zum Sitz der Seele und des Gewissens gemacht wurde.“ 4

Zu Beginn dieses Kapitels war von der anmaßenden Haltung der abendländischen Kultur die Rede, die häufig unreflektiert mit ihrem reduktionistischen Bild vom Herzen als einer Pumpe meint, die einzig wahre Herzlehre gefunden zu haben. Ein Ziel dieses Buches ist es, anhand aktueller naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse der letzten Jahre zu zeigen, dass „die Alten“ mit ihren hier angerissenen Ansichten gar nicht so falsch lagen! Folgen Sie mir also zu den spannenden neuen Entwicklungen, die sich rund um das Thema Herz in der letzten Zeit eröffnet haben und die unsere so sicher scheinenden Ansichten infrage stellen werden!

Zum Weiterlesen und Vertiefen

Fuchs, Thomas: Die Mechanisierung des Herzens: Harvey und Descartes, Suhrkamp 1992

Høystad, Ole Martin: Kulturgeschichte des Herzens, Böhlau Verlag 2006

Sheldrake, R.: Der Wissenschaftswahn, O. W. Barth 2012

Kapitel 2

Das Herz –Vermittler in Sachen Gefühle!

Das reine Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.

Blaise Pascal

Selbstverständlich achten und hören wir auf das, was unser Herz uns mitzuteilen hat. Unser Herz „klopft bis zum Hals“, der Herzschlag „dröhnt in unseren Ohren“, das Herz „rast“ bisweilen und manchmal „stolpert“ es sogar und löst Angst aus. All das spüren wir und wir verstehen auch die darin liegende Botschaft.

Es sind aber nicht nur diese besonderen Situationen, in denen das Herz uns etwas über uns und unsere Befindlichkeit mitzuteilen hat – das Herz „spricht“ unablässig. Diese besondere Sprache ist jedoch nicht ohne Weiteres zu entschlüsseln. Interessanterweise sind wir – jedenfalls hier in der westlichen Welt – überhaupt erst in der Lage, die Sprache unseres Herzens zu verstehen, seit uns die moderne Informationstechnik dabei helfen kann. Und das liegt daran, dass die Auskünfte, die das Herz zu geben hat, in seinem Rhythmus verborgen sind.

Fühlt man den eigenen Puls, so wird man – im Normalfall – den Eindruck haben, als sei dieser vollkommen regelmäßig. Misst man ihn aber ganz genau aus, kann man feststellen, dass die Zeiträume zwischen den Herzschlägen doch unterschiedlich lang sind. Wobei sich diese Abweichungen lediglich im Millisekundenbereich bewegen, also nur mit sehr genauen Messinstrumenten überhaupt zu erfassen sind.

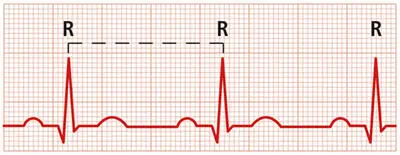

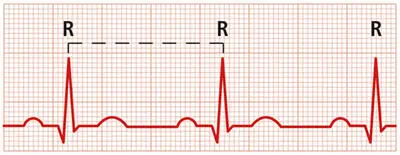

Moderne Messtechnik zusammen mit computergestützten Auswertungsverfahren bietet diese Möglichkeit. Schauen wir uns deshalb einmal genauer an, wie die „Kurve“ eigentlich aussieht, die Ergebnis eines Elektrokardiogramms (EKG) ist:

Diese Abbildung zeigt die unterschiedlichen Phasen des Herzschlags, wie sie durch ein EKG gemessen und aufgezeichnet werden. Die genaue zeitliche Dauer eines Herzschlags lässt sich am exaktesten durch den Abstand zwischen den scharfen Zacken (den sogenannten R-Zacken) ermitteln, die gleichsam den Höhepunkt eines jeden Herzschlags darstellen.

Mit dem Alltagsverstand betrachtet, könnte nun angenommen werden, dass ein möglichst gleicher Abstand zwischen den R-Zacken (eine exakt getaktete Herzfrequenz also) der Idealfall und jede Abweichung ein Übel sei. Tatsächlich jedoch ist der Zeitraum zwischen den R-Zacken immer unterschiedlich lang – und das ist auch gut so, wie wir später noch sehen werden.

Zunächst aber geht es darum, diese feinen Unterschiede in der Frequenz des Herzschlags so präzise wie möglich zu ermitteln – was dann etwa so aussehen könnte:

Читать дальше