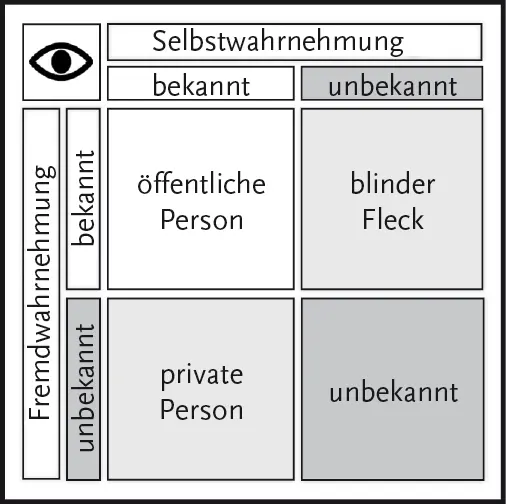

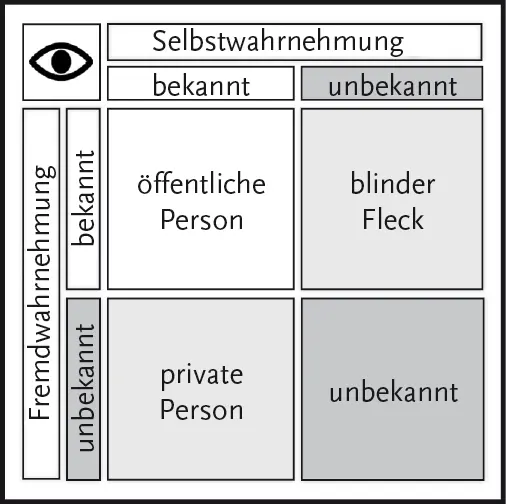

Ein weiterer Begriff, der das Phänomen der eigenen Wirkung auf die Umwelt aufgreift, ist der blinde Fleck. Dieser bezeichnet den Teil der Persönlichkeit, der anderen bekannt, einem selbst jedoch unbekannt ist. Im Modell des Johari-Fensters (Knust 2011) ist er einer der folgenden vier Bereiche (siehe Abb. 7):

•die öffentliche Person – einem selbst und anderen bekannt

•die private Person – einem selbst bekannt, anderen unbekannt

•der blinde Fleck – einem selbst unbekannt, anderen bekannt

•das Unbekannte – einem selbst und anderen unbekannt

Das Unbekannte umfasst unter anderem nicht bekannte/ungenutzte Ressourcen und vergessene/abgespaltene Erfahrungen.

Abb. 7: Das Johari-Fenster

Der Körper als Ganzes repräsentiert alle 4 Bereiche. Daher werden bei der Arbeit mit dem triadischen Prinzip die beiden Quadranten Blinder Fleck und Unbekanntes automatisch mitberücksichtigt, weil die drei Zentren unweigerlich auch aus diesen Feldern Material an die Oberfläche bringen.

Es ist übrigens ganz natürlich, dass sowohl der Klient als auch der Begleiter nicht wissen können, worum es dabei geht. Deshalb ist es wesentlich, dem was auftaucht, möglichst wenig Bedeutung zuzuschreiben. Da Nicht-Wissen aber im Sinne des Kernbedürfnisses Sicherheit und Orientierung Un- Sicherheit hervorrufen kann, braucht es die Überzeugung und Zuversicht des Begleiters für diese Expedition ins Unbekannte. Hier ist das Johari-Fenster ein anschauliches Modell, um dem Klienten zu erläutern, dass die Triadenarbeit gerade den Quadranten Unbekanntes mehr in den Blick rücken kann und dass eine vorschnelle Hypothesenbildung, nur um orientiert zu sein, das Risiko von Irrwegen erhöht.

Das Eisberg-Modell (siehe Abb. 8) dient in der Psychologie als Metapher dafür, dass der weit überwiegende Teil psychischer Inhalte unter der Oberfläche liegt und nur ein vergleichsweise geringer Teil bewusst und klar erfassbar ist.

In der Alltagskommunikation fühlt sich dieses Verhältnis eher umgekehrt an, denn der untere Teil ist nun mal un- bzw. vorbewusst. Für dessen Erkundung wurden im Lauf der Zeit unterschiedliche Zugänge ersonnen, die auf ihre je eigene Weise hilfreich in der Psychotherapie oder im Coaching eingesetzt werden können.

Die minimalinvasive Vorgehensweise des triadischen Prinzips hat zum Ziel, über die Körperwahrnehmung punktgenau mit denjenigen unbewussten Inhalten in Kontakt zu kommen, die für den Klienten und sein Anliegen Relevanz haben.

2.2Embodimentale Intelligenz

In den letzten Jahren hat sich das Interesse für die Intelligenz des Körpers weiter intensiviert. Was einer gewissen Ironie nicht entbehrt, da wir ja Körper sind . Es scheint so, als ob man sich einen Teil des impliziten Körperwissens, das schon immer vorhanden war, erst wieder erschließen muss.

Abb. 8: Das Eisberg-Modell

Die im unteren Teil des Eisbergs liegenden Informationen und die dort verborgenen Entscheidungskriterien anzuzapfen, ist immer ein lohnenswertes Projekt. Denn wenn es möglich ist, für die embodimental gesteuerten Entscheidungen eine gewisse Nachvollziehbarkeit zu erzeugen, dann verringert sich auch die Skepsis, dass diese »unberechenbar« seien.

Nonverbale Kommunikation findet meist unwillkürlich statt: Wenn man erschrickt, das Herz angesichts dessen wie wild klopft oder einen in einer Situation ein vages Unbehagen überkommt, dann agiert der Körper deutlich wahrnehmbar. Ihn ganz bewusst als Resonanzkörper zu aktivieren, ist vielen Menschen zunächst einmal unvertraut, interessanterweise dem Körper selbst aber nicht, denn der reagiert – wie sonst auch – ganz spontan.

In der Triade werden durch die Fokussierung auf das jeweilige Zentrum recht zielgenau die das Anliegen betreffenden Blockaden, Traumata, Kontextüberlagerungen, kindlichen Anteile etc. aktiviert. Dies findet überraschend schnell und unwillkürlich statt und manchmal ist das überwältigend. Aber da im Allgemeinen nur ein Zentrum und höchst selten alle drei Zentren stark betroffen sind, lassen sich überflutende Affekte oder heftige Körperreaktionen meist durch den Wechsel ins nächste Zentrum stoppen. Auf diese Weise bleibt die Steuerungsfähigkeit und damit auch die Autonomie des Klienten während der Behandlung erhalten, was vor allem für komplex traumatisierte Menschen sehr entlastend ist.

Vermutlich wird diese Steuerung durch das autonome Nervensystem ermöglicht, jedenfalls sind solche schnellen Wechsel willentlich gar nicht möglich.

2.2.1Bottom-up statt top-down

Die Idee, dass man die Ursache verstanden haben sollte, bevor sich etwas ändern kann, sorgt oft für eine Ursachenforschung oder gar eine Problemfokussierung.

Wenn man verstehen möchte, kann das Gehirn ja nicht anders, als auch Illusionen über Ursache und Wirkungen herzustellen. Und je mächtiger die Illusion ist, desto überzeugender fühlt sie sich an und unterstützt einen dabei, sich selbst als kompetent, wissend und wirksam zu erleben.

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass selbst die konstruktivistischste Haltung kein Mittel ist, diese Illusionen zu verhindern.

Aber wie kann man dann überhaupt Klienten/Teams, andere Menschen (oder auch sich selbst) adäquat beraten? Wie sich nicht vom Gegenüber oder von zu viel Inhalt beeinflussen lassen? Ich würde sagen: Wenn man sich so wenig wie irgend möglich eine Meinung erlaubt, dann bleibt der Blick entsprechend unverstellt und damit die Möglichkeit einer passgenauen Begleitung erhalten. Das Risiko der Meinungsbildung wird minimiert, wenn man dem Körper gezielt und strukturiert die Führung überlässt, das heißt, immer bei dem bleibt, was im Körper auftaucht. Natürlich kann das dann auch in Sprache gefasst werden, so entstehen Bilder, neue Bedeutungszusammenhänge etc.

Dem embodimentalen Geschehen die Führung zu überlassen, sehe ich als sinnvolle Haltung an. Mein Gehirn produziert natürlich während des Prozesses interessante und manchmal geradezu spektakuläre Ideen und ich würde sagen, dass Mustererkennung mir leichtfällt. Aber die Gretchenfrage gerade in der Psychotherapie lautet für mich, wie viel muss ein Mensch tatsächlich »aufarbeiten«? Es gibt Menschen, die viel und hart an sich gearbeitet haben und denen doch alle drei Zentren noch nicht als Ressource zur Verfügung stehen. Andere wiederum, die Schweres erlebt haben, sind ohne Behandlung in einem relativ guten Ressourcenzustand. Deshalb vertrete ich die Ansicht, dass ein wesentlicher Aspekt psychischer Arbeit die Orientierung an der Körperwahrnehmung sein sollte. Sie zügelt die Fantasie und auch die Fachkompetenz, die dazu neigt, interessante Konstrukte zu entwickeln.

Eugene Gendlin (1993) hat mit Focusing ein Verfahren entwickelt, welches darauf basiert, die im Körper entstehenden Reaktionen und Empfindungen mit einzubeziehen. Da wir dazu neigen, unsere kognitive Leistung zu überschätzen, und hoffen und meinen, dass relevante Antworten im Kopf entstehen, wird im Focusing immer wieder verlangsamt und mit innerer Achtsamkeit auf Körperreaktionen geachtet. Gendlin schreibt auf die Frage »Was ist Focusing?«:

»Meine einfachste und kürzeste Antwort lautet: Focusing nenne ich die Zeit, in der man mit etwas ist, das man körperlich spürt, ohne schon zu wissen, was es ist. […], dass der Körper unsere Situationen und unser Leben lebt« (Gendlin u. Wiltschko 1999, S. 13 f.).

Читать дальше