Dann gibt es da noch den gallischen Gott *Lugus-, dessen Kult in einer Vielzahl von Städtenamen nachgewiesen werden kann, darunter Luguvalium (Carlisle) und Lugudunum (die Wurzel von Lyon, Laon und vielleicht Leyden). Eine kelto-iberische Inschrift, in Fels eingeritzt in Penalba de Villastar, Teruel, Spanien, bietet einen rätselhaften Einblick in den Kult des Lugus. Hier ist die Übersetzung von Wolfgang Meid, 1994, der einige Unklarheiten ausgeräumt hat:

Dem Bergbewohner ebenso wie dem …, dem Lugus der Araianer, wir sind zu einer Prozession im Feld gegangen (oder, „wir sind in den Feldern zusammengekommen”). Für den Bergbewohner und den Pferdegott, für Lugus hat das Oberhaupt der Gemeinschaft einen Schutz bereitgestellt.

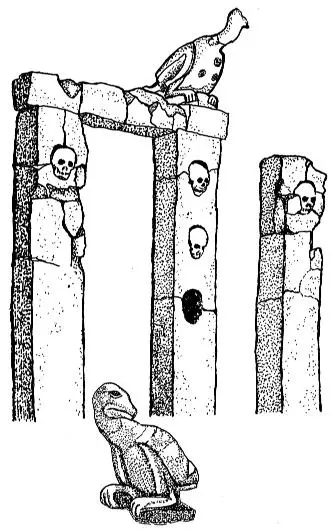

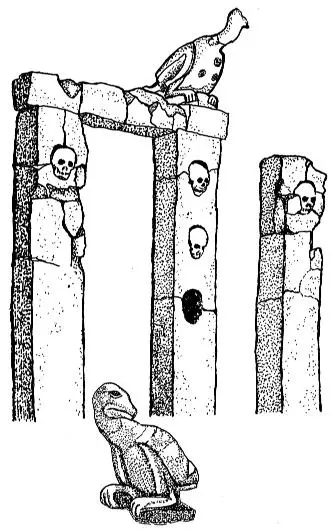

Frühe Rekonstruktion des Portals des Tempels von Roquepertuse

15 km entfernt von Aix-en-Provence, Frankreich.

Neuere Forschungen zeigen, daß der Abstand zwischen den Pfeilern weiter war, die Schädel nicht nach außen, sondern nach innen in eine Halle zeigten und die Vogelstatue (vollständig rekonstruiert unten auf der Seite) wahrscheinlich nicht oben auf dem Tor platziert war. Mittlere La Tène-Zeit, keltoligurisch.

Das deutet auf zeremonielle Prozessionen hin, einen verbreiteten religiösen Brauch in vielen heidnischen Kulturen, und passt zu Lugus als einem Gott, der mit der Erntezeit und dem Reiten in Verbindung gebracht wird. Der Schutz ist schon etwas rätselhafter – handelte es sich um eine Statue oder ein Idol, das bedeckt oder eingekleidet wurde, oder wurde das Tempeldach erneuert? Die Unklarheiten sind nur zu verständlich, wenn man bedenkt, dass es sich hier um die drittlängste Inschrift in gallo-iberischer Sprache handelt, eine Sprache, die derzeit noch rekonstruiert wird. Lugus war ein populärer Gott bei einer Anzahl von keltischen Völkern, und möglicherweise, so lautet die Hypothese einiger, die Gottheit, die Cäsar als Merkur bezeichnete. Leider wissen wir nichts über Kult, Religion, Riten und Mythologie des Lugus. Um diese peinliche Lücke zu füllen, kam es in Mode, die Mythen des mittelalterlichen Irland und Wales zu bemühen. In Irland finden wir den strahlenden Lug MacEthen, Sohn von Cian und Enkel des Heilgottes Dian Cecht. In der Schlacht zwischen den Tuatha de Danann und den monströsen Fomoriern, die von unter dem Meer stammen, ist es Lug, hell und leuchtend, der wie die strahlende Sonne erscheint und die Horde der Fomorier verzaubert, indem er auf einem Bein um sie herumtanzt, wobei er ein Auge geschlossen hält und schließlich zum Helden des Tages wird, indem er ein magisches Geschoss (einen Ball, der aus Kreide, Gift und den Hirnen erschlagener Feinde besteht) in das einzige Auge des Anführers der Fomorier schiesst (der übrigens zufällig sein anderer Großvater ist). Der irische Lug wird Samildanach (Meister aller Künste) und Lamhfada (mit dem langen Arm) genannt. In irischen Mythen ist er das Urbild des perfekten Regenten. Er ist auch ein geschickter Trickbetrüger, der Erfinder der Reitkunst, der Pferdepeitsche, des Lughnasad-Festes und des heiligen Brettspiels Fidchell, ganz zu schweigen davon, dass er der göttliche Vater von Irlands größtem Helden ist, Cuchulainn. Lugs Gegenstück in den mittelalterlichen britannischen Mythen ist ein weniger eindrucksvoller Charakter. Er tritt auf im 4. Zweig des Mabinogi und in den Liedern Taliesins, unter dem Namen Lleu Llaw Gyffes. Lleu kann man mit „Licht” oder „Löwe” übersetzen, Llaw Gyffes als „geschickte Hand” oder „sicherer Arm”. Trüge er nicht diesen Titel, wären wir uns der Beziehung zwischen ihm und Lug sicher nicht bewusst.

Anders als der irische Lug ist Lleu eine sehr menschliche Gestalt, die von ihrer Mutter Arianrhod verfrüht, unter bizarren rituellen Umständen und sehr gegen ihren Willen geboren wird. Er wird in einem Brutkasten (einer Holzkiste) von seinem Onkel Gwydion, dem berühmten Zauberer, aufgezogen. Sein einziger Anspruch auf Göttlichkeit besteht darin, dass er nach seiner Ermordung nicht stirbt, sondern sich in Gestalt eines Adlers in den Himmel erhebt. Dieser Adler flattert verletzt in die Anderswelt, wo er sich auf einer mächtigen Eiche niederlässt und zu verwesen beginnt. Schließlich wird er von seinem Onkel gefunden und erhält seine menschliche Gestalt zurück. In diesem Zustand konfrontiert er seinen Mörder Goronwy und tötet ihn mit einem Speerwurf, der den Felsen durchdringt, hinter dem sich Goronwy zu verstecken versuchte. Für einen Menschen ist das nicht schlecht, aber für einen Gott reicht es kaum. Wir wissen auch, dass Lleu einer der drei roten Schnitter Britanniens war (Triade 20) und dass sein Grab unter den Wellen des Meeres liegt, wo seine Schande ist: Er war ein Mann, der niemandem Recht gab (BBoC 66). Das ist ein guter Hinweis darauf, dass das Mabinogi nur einen kleinen Teil seiner ursprünglichen Mythologie festgehalten hat, die größtenteils verloren gegangen zu sein scheint. Während der irische Lug Hochkönige einsetzt, bleibt der britannische Lleu ein blasses Trugbild, eine künstliche Figur aus einer Geschichte. Im 19. Jahrhundert kam es in Mode, die mittelalterlichen irischen und walisischen Geschichten für entstelltes Beweismaterial für den Kult des früheren Gottes Lugus zu halten. Das Ärgerliche ist nur, dass die walisischen und die irischen Traditionen zahlreiche Unterschiede aufweisen, und dass beide fast tausend Jahre nach der Verehrung des ursprünglichen Gottes aufgezeichnet wurden. Und, was noch schlimmer ist, die indo-europäische Wurzel *leuk bedeutet „leuchten, scheinen” und kann in Worten wie Licht, Lux, Lumen, luzid und so weiter wiedergefunden werden. Licht ist aber kein Name, sondern ein Attribut, das mit vielen Göttern in Verbindung gebracht wird. Man könnte ebensogut versuchen, Lugus zu rekonstruieren, indem man die Mythen des nordischen Gottes Loki untersucht. Loki ist Blutsbruder Odins, und Odin seinerseits hat eine Menge gemein mit dem irischen Lug. Beide werden mit heiligen Speeren, Raben und Reiten in Verbindung gebracht, und von beiden weiß man, dass sie Könige eingesetzt haben. Was für ein Durcheinander!

Dieses Thema könnte eine detaillierte Studie vertragen.

Es ist traurig, aber wahr, dass die meisten modernen Keltophilen Anhänger der Fabel sind, die sogenannten keltischen und germanischen Völker seien Erzfeinde gewesen. Man findet Bücher über keltische Mythen, in denen die Kelten mit den amerikanischen Prärieindianern verglichen werden – was immer das wert sein mag (Geldmäßig gesehen offenbar eine Menge), aber es finden sich kaum Autoren, die sich die Mühe machen, darauf hinzuweisen, dass die Mischung sogenannter keltischer und germanischer Stämme in Mitteleuropa so kompliziert war, dass ihre römischen Zeitgenossen sie kaum auseinander halten konnten. Bis zum heutigen Tag streiten sich die Wissenschaftler darüber, welcher Stamm eigentlich zu welcher kulturellen oder linguistischen Gruppe gehörte.

Zwischen germanischen und keltischen Stämmen zu unterscheiden ist sehr leicht, vorausgesetzt, man folgt Cäsars Definition und macht sich nicht die Mühe, sich jüngere Forschungsergebnisse anzusehen. Die besten Gegenstücke zum gallischen Taranis sind der germanische Donar, der angelsächsische Thunor und der nordische Gott Thor. Gwydion könnte sehr wohl mit Wodan/Odin verwandt sein; die Wintergöttin Cailleagh könnte eine Widerspiegelung von Hel, Helja, Hella oder Huldra sein; Brig und Frigg haben vielleicht mehr gemein als ähnliche Namen; Njörd, Nodens, Nehallenia und Nyd entstammen der gleichen ozeanischen Quelle, und ob Lugus ein Nachfolger von Lug, Lleu, Loki oder dem schrecklichen Lukiferus ist, kann man raten.

Читать дальше