1 ...6 7 8 10 11 12 ...17

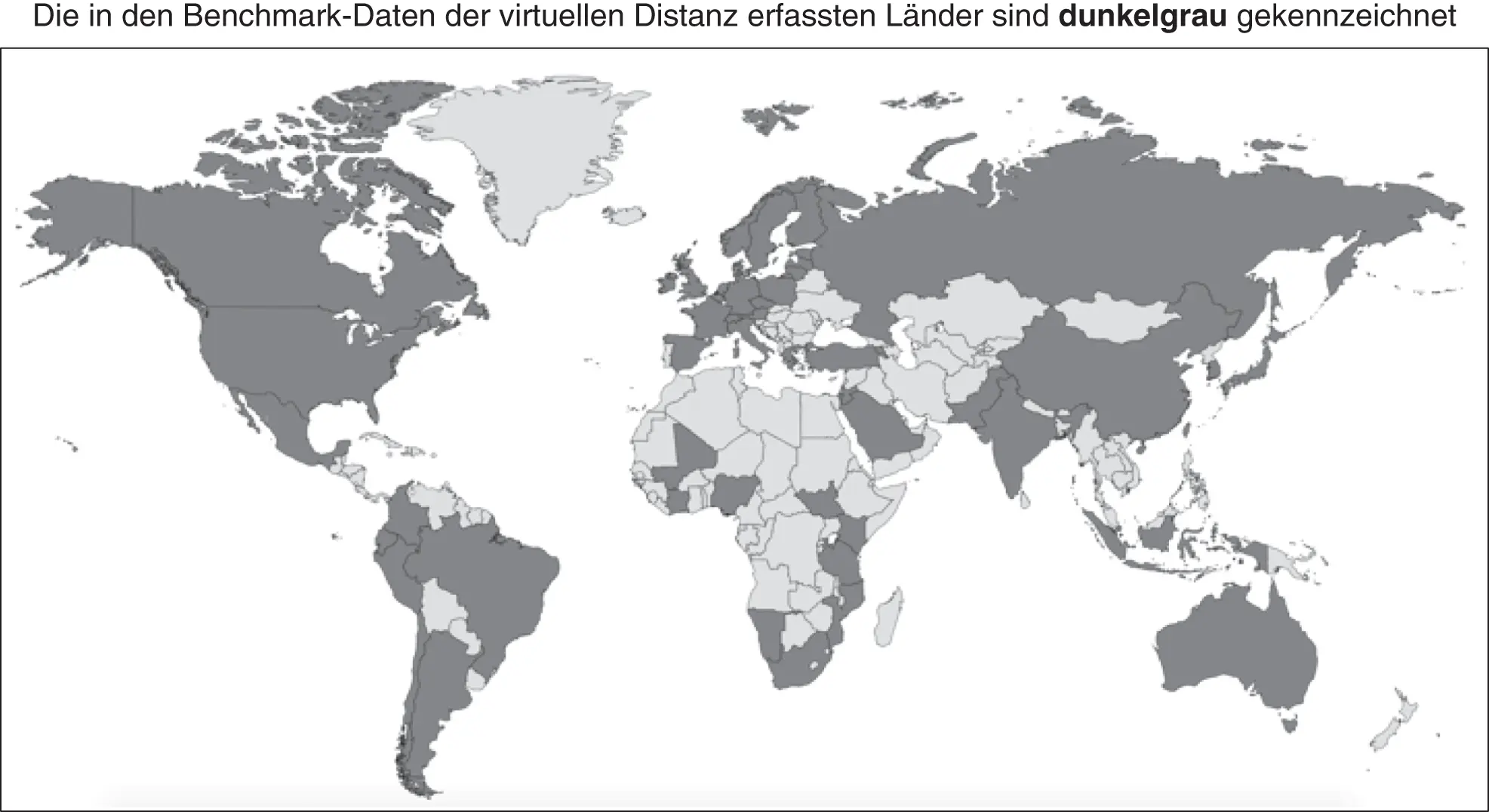

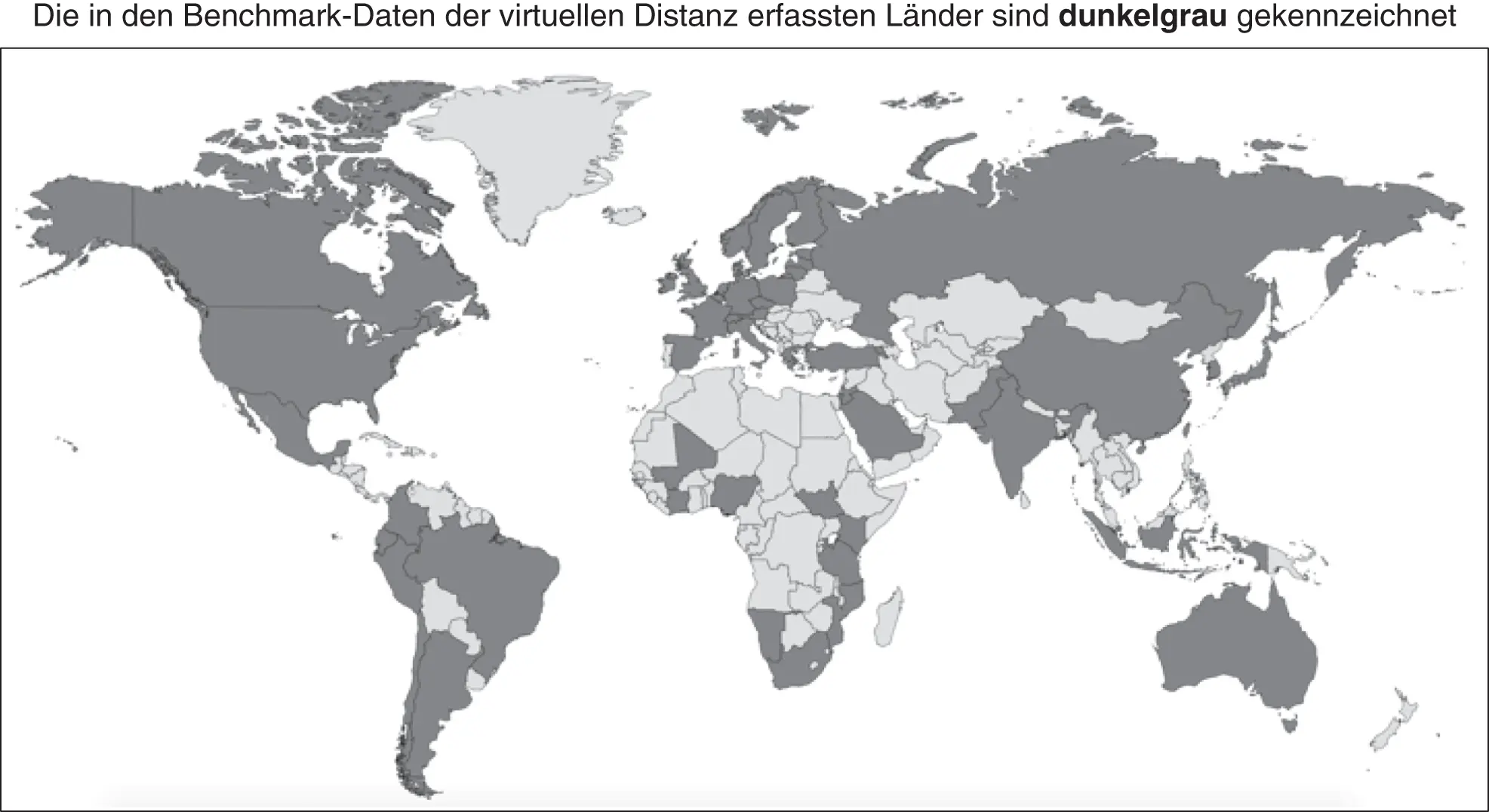

Abb. E.2 :Karte der Länder, die in den Benchmark‐Daten der virtuellen Distanz erfasst sind

Wir haben unsere Erkenntnisse 2011 im Rahmen der UN‐Weltfrauenkonferenz geteilt, an der mehr als 1200 Delegierte von NGOs aus mehr als hundert Ländern teilnahmen. Die Organisatorinnen fassten sie ihrem Abschlussbericht folgendermaßen zusammen:

Dr. Karen Lojeski präsentierte ihre Forschungsarbeit zum Thema »virtuelle Distanzierung«, eine wahrnehmbare interpersonelle Abgrenzung, die mit der vermehrten Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel zunimmt. Je enger wir als Gesellschaft vernetzt sind, desto isolierter fühlen wir uns paradoxerweise als Einzelpersonen. Wir sollten verstehen, welche Hilfen uns die Technologie bietet, aber auch welche Hindernisse sie für menschliche Interaktionen darstellt, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und den Kampfgeist der Frauen. Im Anschluss diskutierten die Teilnehmerinnen über die wachsende virtuelle Distanzierung.

Die Gruppe gelangte zu der Schlussfolgerung:

Virtuelle Distanz ist für Frauen von zentraler Bedeutung, doch die Herausforderungen der virtuellen Distanz und Kommunikation können die Fortschritte der Frauen hemmen und lassen sich nicht allein durch Lernprogramme und Trainings bewältigen. Jeder sollte einen aktiven Beitrag leisten, um dieses Problem in Angriff zu nehmen, einschließlich Bildungsexperten, politische Entscheidungsträger und alle, denen sich aufgrund ihrer Position die Möglichkeit bietet, »der Welt etwas mitzuteilen«. 1

Die virtuelle Distanz ist ein Merkmal, das wir als Erwerbstätige auf globaler Ebene teilen. Es betrifft uns alle, gleich aus welchem Teil der Welt wir stammen. Bei jeder Schulung oder Topmanagement‐Beratung haben die Leute das Gefühl, zu »verstehen«, was virtuelle Distanz bedeutet, ungeachtet der geografischen, sprachlichen oder kulturellen Unterschiede, und sogar dann, wenn sie vielleicht nie etwas davon gehört haben, wie der UN‐Bericht betonte.

Menschen, die sich ausgrenzt und abgehängt fühlen, beginnen schon nach kurzer Zeit damit, Geschichten über die virtuelle Distanz in ihrem spezifischen Kontext auszutauschen. Das führt ebenso rasch zu der Erkenntnis, dass die Gemeinsamkeiten größer sind als sie ursprünglich dachten.

Unkontrollierte virtuelle Distanz stellt ein schwerwiegendes Hindernis für die Effektivität auf individueller und Unternehmensebene dar. Doch ironischerweise ist ihre Wirkung als einende, verbindende Kraft gleichermaßen groß. Kompetente Führungskräfte nutzen den positiven Aspekt dieser widersprüchlichen Situation, indem sie für eine erhöhte Wahrnehmung der virtuellen Distanz sorgen. Sobald verstanden wurde, was es damit auf sich hat, sind virtuell Beschäftigte mit Hilfe eines sinnstiftenden Rahmenwerks imstande, Probleme zu benennen und zu erklären, die oft unlösbar und unzusammenhängend erscheinen.

Ein Beispiel: Jemand erhält eine E‐Mail, die ihn ärgert. Er unterstellt dem Absender, dass er »keine Ahnung hat, in welcher Position ich mich befinde«. Nachdem er sich mit dem Konzept der virtuellen Distanz vertraut gemacht hat, neigt er vielleicht zu einer objektiveren Sichtweise und geht davon aus, dass die operative Entfernung zwischen ihnen zu groß ist, um sich in seine Lage zu versetzen.

Dazu kommt, dass sich virtuelle Teams oft aus Personen zusammensetzen, die in verschiedenen Teilen der Welt beheimatet sind, eine Realität, die der falschen und beeinträchtigenden Auffassung Vorschub leisten kann, dass wir uns auf der menschlichen Ebene erheblich voneinander unterscheiden.

Viele gehen davon aus, dass wir uns als Menschen voneinander unterscheiden, weil wir aus unterschiedlichen Teilen der Welt stammen. Doch wenn wir die HOME‐Perspektive als Fundament der virtuellen Arbeit betrachten, erkennen wir, dass uns mehr verbindet als trennt.

Im 3. Kapitelzeigen wir, wie diese Fehlannahme entsteht, vor allem im Rahmen der Affinitätsdistanz. Doch für den Augenblick reicht es aus, sich vor Augen zu halten: Wenn wir die HOME‐Perspektive als Ausgangsbasis betrachten und die Prinzipien anwenden, die zur Verringerung der virtuellen Distanz führen, erkennen wir, dass die Ähnlichkeiten zwischen uns größer sind als die Unterschiede – ungeachtet des physischen Standorts. Und damit bieten sich neue, wirksamere Möglichkeiten, Führungsinstrumente miteinander zu kombinieren, die speziell für das digitale Zeitalter entwickelt wurden.

Im Vorwort haben wir von der CPG Inc. berichtet, wenn Sie sich erinnern; dort setzte sich einer der Bereichsleiter mit uns in Verbindung, um eine annehmbare Lösung für die Probleme seiner global verteilten Teams zu finden, nachdem sich zwei vorher erprobte Methoden als Fehlschlag erwiesen hatten.

An der nachfolgenden Umsetzung unseres Modells der virtuellen Distanz waren zwei Managementgruppen mit insgesamt 30 Führungskräften und 200 ihrer direkten Untergebenen beteiligt. Die Teilnehmer der ersten Kohorte stammten aus den folgenden Ländern:

China

Griechenland

Indien

Indonesien

Italien

Kenia

Österreich

Pakistan

Russland

Singapur

Südafrika

Tschechien

Die zweite Gruppe repräsentierte Teilnehmer aus:

Argentinien

Irland

Polen

Südafrika

USA

In beiden Fällen waren die Teilnehmer in unterschiedlichen, weltweit verstreuten Unternehmenseinheiten tätig, u.a.:

Global Business Services (GBS)

Marketing

Personalwesen

Technologie

Qualitätsmanagement, Sicherheit & Umwelt

Innovation

Forschung und Entwicklung (F&E)

Die demografischen Merkmale dieses Fallbeispiels sind in Abbildung E.3dargestellt.

Die beiden Grafiken rechts außen veranschaulichen das Profil der relativen virtuellen Distanz zwischen den einzelnen Gruppen, das mit Unterstützung unserer Virtual Distance‐Managementsoftware erstellt wurde. Hier haben wir eine Übersicht eingefügt, weil schon ein rascher Blick auf die beiden Profile im Kontext der Gruppenstandorte und Tätigkeitsbereiche zeigt, dass die Struktur der virtuellen Distanz trotz der Unterschiede auf der geografischen Bereichs‐ und Führungsebene ähnlich ist.

Infolge dieses breit gefächerten Musters konnten wir die Topmanagement‐Teams von CPG mit allem ausrüsten, was erforderlich war, um grundlegend erneuerte und hocheffektive weltweite Arbeitsplatzstrategien zu formulieren.

Das ist nur einer von dutzenden Fällen, die zeigen, dass uns das »Wo« der Arbeit, lediglich als Standort definiert, nicht spalten muss. Ganz im Gegenteil, es kann uns aufschlussreiche Informationen und Erkenntnisse liefern. Wenn wir unseren jeweiligen Standort aus der HOME‐Perspektive betrachten, kann es uns sogar zusammenschmieden.

Das »Wo« als Remote‐ versus Präsenzarbeit

Ein weiteres charakteristisches Merkmal des »Wo« spiegelt sich in den Konfigurationen Remote‐ versus Präsenzarbeit wider. Aufgrund der vorherrschenden Mythen hinsichtlich der geografischen Trennung haben einige Unternehmen Strategien eingeführt, die Remote‐Arbeit unterbinden, weil sie darin eine zentrale Ursache von Leistungseinbrüchen sehen.

Doch dieser Ansatz hat sich nicht als erfolgreich erwiesen.

In der Boulevardpresse findet man eine Menge verwirrender Botschaften, die sich um die Überzeugungen der Betroffenen und Geschichten drehen, aus dem Zusammenhang gerissen wurden und zu erklären versuchen, was bei standortverteilter Arbeit mit der Unternehmensperformance geschieht, statt darüber nachzudenken, wie sich virtuelle Arbeit aus der Perspektive der menschlichen Erfahrung auswirkt, wenn man unsere Definition zugrunde legt. Ohne ein klares, rigoroses Bewertungsschema mit prädiktiven Anbindungen an die Meinungsmacher im Management und die finanziellen Ergebnisse kann niemand wissen, was sich am besten bewährt. Deshalb sind Strategien, die auf dem Versuch basieren, Remote‐Arbeit einen Riegel vorzuschieben, von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Читать дальше