Die biologische Grundlage der Variabilität im klinischen Langzeitverlauf der MS ist wenig verstanden, ebenso sind auf individuellem Niveau keine Prädiktoren bekannt (Kantarci und Weinshenker 2005). Auch die deutliche Heterogenität hinsichtlich der unterschiedlichen Verläufe von Patienten mit sog. benigner MS unterstreicht, dass es gegenwärtig keine geeigneten und reliablen Kriterien gibt, um Patienten zu definieren, die möglicherweise einen milden Krankheitsverlauf über längere Zeit haben werden. Da die Diagnose benigne MS nur retrospektiv möglich ist, sollte der Begriff nicht mehr angewandt werden.

Der zunehmende Gebrauch der Kernspintomografie hat eine neue Dimension der prognostischen Einschätzung der MS mit sich gebracht. Die Anzahl der Kontrastmittel aufnehmenden Läsionen korreliert mit klinischen Schüben (Smith et al. 1993), die Anzahl von T2-Läsionen korreliert in einigen, aber nicht allen Studien bei schubförmiger MS mit der Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Behinderung und Progression (Brex et al. 2002; Rudick et al. 2006; Wattjes et al. 2015), Hirnparenchymatrophie, Reduktion in der Magnetisations-Transfer-Ratio, Reduktion des zervikalen Rückenmarkdurchmessers und persistierende T1 Black Holes können Hinweise auf eine schlechte Langzeitprognose sein (McFarland et al. 2002; Bermel et al. 2006; Wattjes et al. 2015).

Die Multiple Sklerose selbst führt nur sehr selten zum Tod. Die Lebenserwartung von MS-Kranken ist trotzdem statistisch verkürzt (Kantarci et al. 2005). Dies ist die Folge der häufigen Sekundärkomplikationen bei Patienten mit schweren Verlaufsformen (z. B. Aspirationspneumonie, Dekubitus, Harnwegsinfekte, Stürze). Lebensbedrohliche Situationen entstehen insbesondere bei großen Läsionen in den oberen Zervikalsegmenten oder im Hirnstamm.

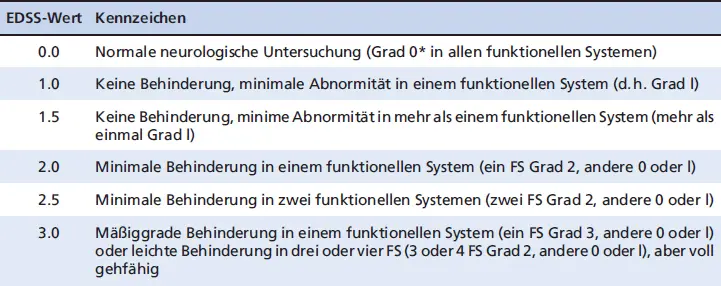

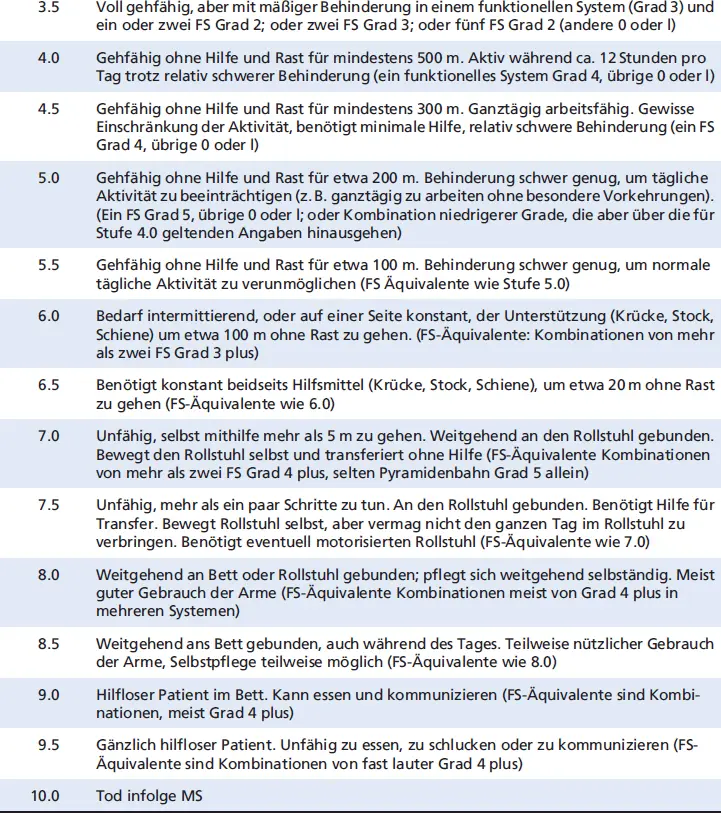

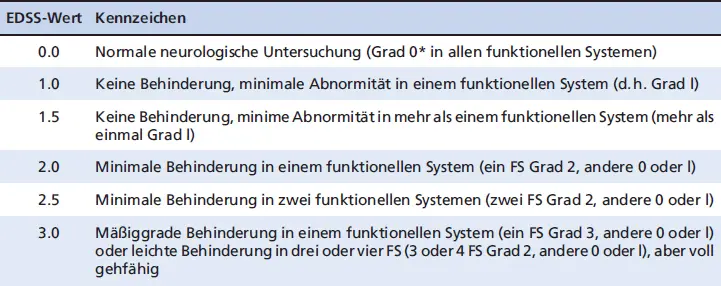

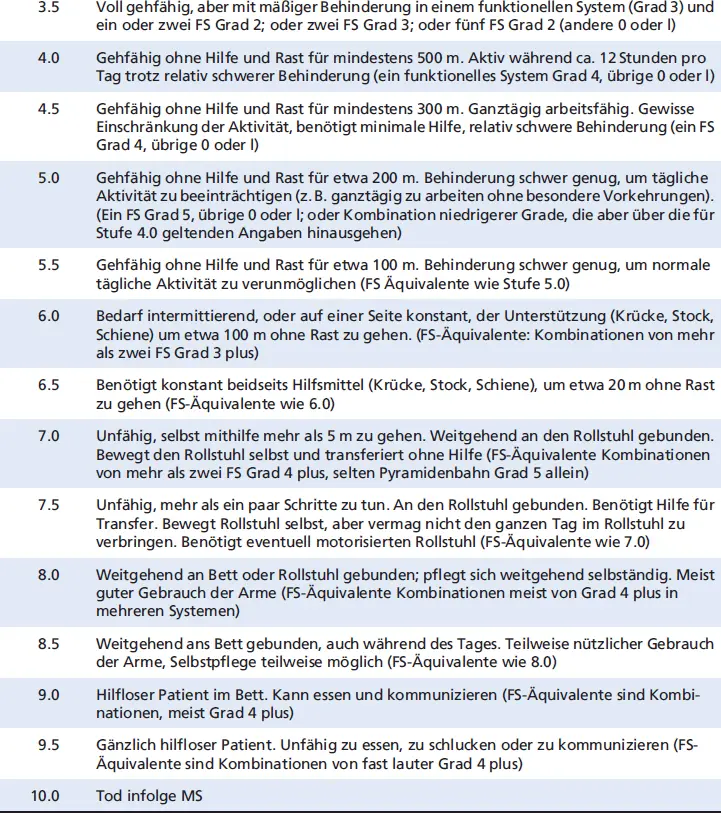

Tab. 1.1: Behinderungsskala zur MS (EDSS = Expanded Disability Status Scale; erstellt auf Grundlage von Kurtzke 1983, S. 1451).

EDSS-WertKennzeichen

*Die Angaben der Grade beziehen sich auf die Untersuchung der funktionellen Systeme (FS)

Als Faustregel gilt: Ein Drittel der Patienten bleibt lebenslang ohne wesentliche Behinderungen; ein Drittel akkumuliert zwar neurologische Defizite, die alltägliche Tätigkeiten beeinträchtigen, jedoch ein normales Leben erlauben (z. B. Berufstätigkeit, Familienplanung); ein Drittel erreicht einen Behinderungsgrad, der zur Berufsunfähigkeit, zum Verlust der Gehfähigkeit und teilweise zur Vollpflege führt.

1.3 Sonderformen entzündlicher ZNS-Erkrankungen

Neben dem in Kapitel 1.1 und 1.2 ausgeführten Spektrum der MS im Erwachsenenalter gibt es weitere Krankheitsbilder, die dem Formenkreis der entzündlichen ZNS-Erkrankungen zugeordnet werden. Bei manchen von ihnen herrscht inzwischen Einigkeit, dass es sich um eigenständige, MS-unabhängige, Erkrankungen handelt. Bei anderen wird diese Frage weiterhin kontrovers diskutiert. Im Folgenden werden daher MS-Sonderformen als auch andere chronisch entzündliche Erkrankungen, die aktuell davon getrennt werden, besprochen. Insbesondere letztere stellen klinisch im Hinblick auf Therapie und Diagnose eine größere Herausforderung dar.

1.3.1 Multiple Sklerose im Kindesalter

MS wird zunehmend bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert. Sie präsentiert sich nahezu ausschließlich als schubförmig verlaufende Erkrankung, wobei auch hier im weiteren Verlauf eine sekundäre chronische Progredienz 15–20 Jahre nach Auftreten des ersten Schubereignisses beobachtet werden kann. Die differentialdiagnostische Herausforderung beim ersten akuten demyelinisierenden Ereignis im Kindes- und Jugendalter ist die Abgrenzung zur akuten disseminierten Enzephalomyelitis (ADEM). Risikofaktoren für die Entwicklung einer MS sind das weibliche Geschlecht und ein Alter über elf Jahre. In einer prospektiven Studie an 296 Kindern mit akut aufgetretener Demyelinisierung zeigten 81 ein fokal neurologisches Defizit, 119 erhielten die Diagnose einer ADEM und 96 Kinder zeigten Symptome, die auf eine bereits bestehende MS hinwiesen (basierend auf typischen MRT-Veränderungen in Assoziation mit entsprechenden klinischen Symptomen) (Mikaeloff et al. 2004). Nach etwa dreijähriger klinischer Beobachtung hatten bereits 168 Kinder eine MS entwickelt, davon immerhin in 47 % der Patienten mit initialem fokal neurologischem Defizit und 29 % der Kinder mit der initialen Diagnose einer ADEM.

2007 wurden erstmalig Kriterien für die Diagnosestellung einer MS im Kindesalter vorgeschlagen (Krupp et al. 2007). Diese wurden im Verlauf mehrfach und insbesondere im Hinblick auf die 2010 revidierten McDonald-Kriterien überarbeitet (Krupp et al. 2013) und beziehen sich auf Kinder ab zwölf Jahren. In der Überarbeitung hat man insbesondere der Diagnosestellung mithilfe der MRT Rechnung getragen und folgende Kriterien hinzugefügt, von denen eines zwingend erfüllt sein muss:

• Zwei oder mehr klinische, im Raum disseminierte, demyelinisierende Episoden ohne begleitende Enzephalopathie mit einem Abstand von mindestens 30 Tagen.

• Eine klinische, MS-typische Episode mit MRT-Befunden, die Kriterien der räumlichen Dissemination nach den McDonald-Kriterien (2010) erfüllen und einer neuen Läsion in der Folge-MRT (mit oder ohne Kontrastmittelaufnahme).

• Ein Schub einer ADEM gefolgt von einem klinischen Schub ohne Zeichen einer Enzephalopathie, der mit neuen MRT-Läsionen einhergeht, die die Kriterien der Dissemination im Raum nach McDonald erfüllen. Der Mindestabstand zwischen beiden Ereignissen muss drei Monate betragen.

• Ein klinischer Schub, der nicht die ADEM-Kriterien erfüllt, in Kombination mit Befunden in der MRT, die die Kriterien der Dissemination in Raum und Zeitnach McDonald (2010) erfüllen.

Die 2010 publizierten McDonald-Kriterien beziehen hingegen bereits Patienten ab zehn Jahren mit ein und weisen nach ersten Untersuchungen insgesamt eine gute Spezifität und Sensitivität auf (Sedani et al. 2012; Hummel et al. 2013; Kornek et al. 2012). Allerdings wird bei den McDonald-Kriterien von 2010 nicht speziell zur Abgrenzung zur ADEM Stellung genommen.

Die frühe Diagnose ist insbesondere wichtig, da etwa 3–10 % aller MS-Patienten einen Krankheitsbeginn vor dem 18. Lebensjahr haben (Boiko et al. 2002, Simone et al. 2002, Ghezzi et al. 1997; Waldman et al. 2014). Beobachtungsstudien zeigen, dass mehr als 97 % der Diagnosen initial einer RRMS entsprachen und nur sehr selten eine PPMS diagnostiziert wurde (Reinhardt et al. 2014). 50–70 % der Kinder präsentierten sich mit multifokalem Defizit, wobei jüngere Kinder eher multifokale Defizite und schwerere Symptome zeigen als ältere (Huppke et al. 2014). Von den Kindern mit einem monofokalen Defizit hatten 10–22 % eine Retrobulbärneuritis, 30 % Paresen, 15–30 % Sensibilitätsstörungen, 5–15 % eine Ataxie und 25 % Hirnstammsymptome (Banwell et al. 2007). Es bleibt derzeit unklar, ob dieser augenfällige Unterschied in der klinischen Manifestation gegenüber der MS im Erwachsenenalter Ausdruck einer altersabhängigen Immunogenität verschiedener Myelinproteine oder Ausdruck einer veränderten Immunreaktivität des Immunsystems ist, oder ob er auf anderen altersassoziierten Faktoren basiert.

Die Schubfrequenz zeigt sich in den vorliegenden Untersuchungen äußerst variabel, in großen retrospektiven Untersuchungen liegt sie zwischen 0,38 bis 1,0 pro Jahr (Deryck et al. 2006, Gusev et al. 2002), dabei scheint sie in der Gesamttendenz und insbesondere im ersten Jahr höher zu liegen als bei erwachsenen Patienten (Gorman et al. 2009). Die Krankheitsprogression der langfristigen körperlichen Behinderung wurde nur in kleineren Fallstudien untersucht. Im Vergleich zu ähnlichen Analysen bei Kohorten mit Erwachsenen-MS zeigte sich, dass Patienten mit kindlicher MS etwa zehn Jahre länger benötigten, um einen ähnlichen Grad klinischer Behinderung zu erreichen, dann aber im Schnitt zehn Jahre jünger waren als die erwachsenen MS-Patienten mit gleicher Behinderung (Renoux et al. 2007; Huppke et al. 2014). Der klinische Verlauf der MS im Kindesalter zeigt somit deutliche Parallelen zu der MS im Erwachsenenalter. Die kognitiven Auswirkungen einer MS bei Kindern gewinnen zunehmend an Aufmerksamkeit. In drei Studien wiesen 30 % der insgesamt 300 untersuchten Patienten kognitive Defizite auf. In Langzeitstudien an einer allerdings geringeren Zahl von Patienten konnte ein kognitiver Abbau in 25 % der Fälle nach einem Jahr und in 75 % der Fälle nach zwei Jahren gezeigt werden (Till et al. 2013; Amato et al. 2010).

Читать дальше