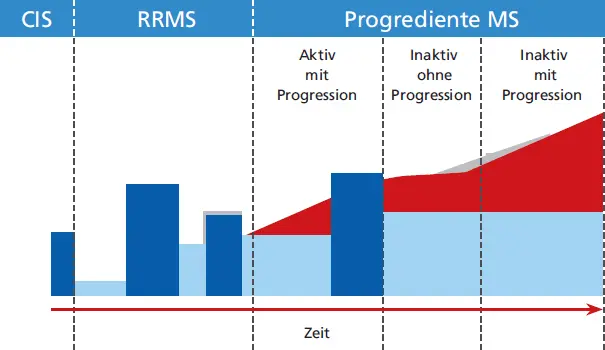

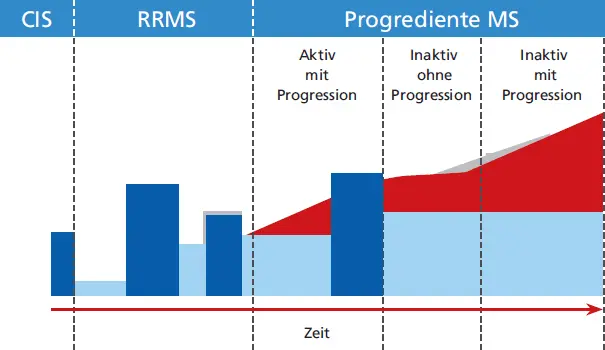

Abb. 1.1b: Aktuelle Einordnung der Verlaufsformen (eigene Abbildung)

(Weinshenker et al. 1989). Die Erkrankten haben Schübe bzw. Episoden akuter neurologischer Dysfunktionen, die sich häufig innerhalb weniger Wochen wieder zurückbilden. Die Erstsymptome der MS unterscheiden sich bei Patienten mit frühem und späterem Erkrankungsalter. Bei jüngeren Patienten beginnt die RRMS häufig monosymptomatisch mit einer Optikusneuritis (36 %) oder Parästhesien (33 %). Paresen allein oder in Kombination mit sensiblen Ausfällen findet man häufiger bei älteren Patienten (50 %). Neue neurologische Dysfunktionen entwickeln sich typischerweise über mehrere Stunden bis wenige Tage. Paroxysmal auftretende Symptome wie neuropathische oder neuralgiforme Schmerzen oder dystone Bewegungen kommen bei der MS ebenfalls häufig vor. Zur Definition des Schubs siehe Kapitel 4.4.1. Ein Schub dauert meist ein bis drei Wochen, selten länger als acht Wochen, wobei letzterer eine schlechtere Rückbildungstendenz aufweist. Ob es zu einer vollständigen Remission kommt, hängt jedoch nicht nur von der Schubdauer, sondern auch von den jeweiligen Krankheitszeichen ab. Parästhesien, Optikusneuritis oder Doppelbilder bilden sich zumindest zu Beginn der Erkrankung meistens gut zurück. Paresen, zerebelläre Symptome oder autonome Störungen haben dagegen eine schlechtere Prognose. Obwohl einige Patienten im gesamten Krankheitsverlauf jeweils komplett remittierende Schübe haben, wird in späteren Krankheitsphasen der schubförmige Verlauf bei einem Teil der Patienten von einer sekundären Progression (kontinuierliche Zunahme der neurologischen Defizite) abgelöst (SPMS), die mit oder ohne zusätzliche Schübe abläuft. Die Rückbildung der Schübe ist dann zumeist inkomplett, zudem ist eine schleichende Progression der Behinderung feststellbar. Das Risiko, nach der Diagnose eines klinisch isolierten Syndroms innerhalb von fünf Jahren eine klinisch sichere Multiple Sklerose zu entwickeln, liegt – abhängig von den MRT-Befunden zum Diagnosezeitpunkt und der Präsenz oligoklonaler Banden – zwischen 30 und 87 % (Kuhle et al. 2015). Patienten, bei denen zu Beginn der Erkrankung oligoklonale Banden (OKB) nachgewiesen werden können, haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko wie Patienten ohne OKB-Nachweis im Liquor. Ebenso ist ein erhöhter Immunglobulin (Ig)G-Index mit einer höheren Konversionsrate assoziiert. Patienten mit zwei bis neun Läsionen im MRT zu Krankheitsbeginn haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko, eine MS zu entwickeln als Patienten mit keiner oder nur einer Läsion. Das Risiko eines erneuten Schubes steigt darüber hinaus mit der Zahl der Läsionen an und der Abstand zwischen den Schüben nimmt statistisch ab. Allerdings haben auch Patienten mit sehr wenigen Läsionen zu Beginn der Erkrankung ein hohes Risiko, in den ersten zehn Jahren nach dem CIS eine klinisch sichere MS zu entwickeln (Simon et al. 2015; Voortman et al. 2017; van der Vuurst de Vries et al. 2017), sodass in Zukunft möglicherweise noch weitere Marker zur Risikoeinschätzung gefunden werden müssen. Der frühzeitige Einsatz von Immuntherapien verzögert die Konversion zu einer klinisch definitiven MS signifikant und reduziert vermutlich die Behinderungsprogression, zumindest die schubgebundene (Spelman et al. 2016; Jokubaitis et al. 2015; Kappos et al. 2016; Comi et al. 2009). Nach einer isolierten Optikusneuritis liegt das Risiko, eine klinisch sichere Multiple Sklerose zu entwickeln, mit etwa 50 % etwas niedriger. Möglicherweise ist dieses auch einer Unschärfe bei der Diagnose der Optikusneuritiden geschuldet. Eine Übersicht dazu findet sich bei Miller et al. 2005a, Soderstrom 2001, Miller et al. 2005a und b und Sorensen et al. 1999. Auch bei der Optikusneuritis sind der Nachweis oligoklonaler Banden sowie eine höhere Läsionslast im MRT prädiktive Faktoren (Soderstrom et al. 1998; Skov et al. 2011; Miller et al. 2005a; Miller et al. 2005b; Tintore et al. 2006; Swanton et al. 2010).

Während der ersten zwei Jahre nach Diagnosestellung hat ein Großteil aller Patienten mit einem schubförmigen Verlauf eine klinische und paraklinische Krankheitsaktivität. Zumindest in der Frühphase der RRMS werden Schubfrequenzen von 0,5–1,3/Jahr beobachtet. Zu den nachgewiesenen, den Schub provozierenden Faktoren gehören virale Infekte (Sibley et al. 1985). Obwohl bakterielle Infekte per se offenbar das Risiko für Schübe nicht steigern, können Infektionen als solche (z. B. Harnwegsinfekt) eine signifikante symptomatische Verschlechterung bewirken, die bei der klinischen Evaluation in Betracht gezogen werden muss. Eine Beziehung zwischen einer Verschlechterung oder Schüben und Stress, Traumata und chirurgischen Eingriffen ist in verschiedenen anekdotischen Berichten zu finden. Bis heute allerdings fehlen überzeugende Beweise für solche Assoziationen (Goldacre et al. 2006; D’Hooghe et al. 2010). Sobald die sekundär progrediente Verlaufsform erreicht ist, steigt das Risiko bleibender Behinderungen. Während in früheren Studien ohne Medikamente von einer Konversion in eine sekundär-progrediente Form nach im Median zehn Jahren ausgegangen wurde, zeigt eine neuere Kohortenstudie, dass nach zehn Jahren nur 6,4 % der Patienten eine sekundär-progrediente Verlaufsform erreicht haben, nach 20 Jahren waren es 24,2 % (University of California et al. 2016). In den früheren Untersuchungen vor dem Einsatz von Immuntherapien, benötigten Patienten im Median nach 15 Jahren eine einseitige Gehhilfe, die neueren Untersuchungen zeigen einen deutlich langsameren Anstieg der Behinderung. Nach im Median 16,8 Jahren erreichten nur 10,7 % einen EDSS ≥ 6 (Weinshenker et al. 1989 a, b; University of California et al. 2016). Wenngleich die langsamere Progression im Vergleich zu früheren Untersuchungen nicht beweisend auf die zu Verfügung stehenden Immuntherapien zurückgeführt werden kann, zeigen Untersuchungen, dass Medikamente gegen eine aktive/hochaktive Verlaufsform die Behinderungsprogression verzögern, und zwar auch dann, wenn bereits eine moderate Behinderung bestand (Lizak et al. 2017). Das Europäische Komitee für Behandlung und Erforschung der Multiple Sklerose (ECTRIMS) und die Europäische Akademie für Neurologie (EAN) haben sich 2016 in einer gemeinsamen Stellungnahme für einen frühzeitigen Therapiebeginn bei CIS und einen frühzeitigen Wechsel zu einer wirksameren Therapie ausgesprochen (ECTRIMS 2016), sodass bei einer weiteren konsequenten Frühtherapie eine weitere Verbesserung der Prognose erwartet wird.

Der frühzeitige Einsatz von Immuntherapien verzögert die Konversion zu einer klinisch definitiven MS signifikant und reduziert ebenfalls die schubgebundene Behinderungsprogression. Die mediane Zeit von der Erstmanifestation zur Konversion in eine sekundär progrediente Form liegt bei mehr als 20 Jahren (Lizak et al. 2017; University of California et al. 2016). Nach 17 Krankheitsjahren benötigt heute nur noch jeder zehnte Patient, der eine Basistherapie anwendet, eine Gehhilfe, vor Einführung der Basistherapien war es jeder zweite.

Der Begriff der benignen MS wurde für Verläufe geprägt, bei denen die Patienten trotz der Diagnose einer MS über viele Jahre bis Jahrzehnte kaum nennenswerte neurologische Defizite aufweisen. Patienten, die nach zehn Jahren einen EDSS von 2 aufweisen, haben eine Wahrscheinlichkeit weiterhin stabil zu bleiben von mehr als 90 % (Pittock et al. 2004). Die biologische Grundlage dieser Variabilität im klinischen Langzeitverlauf ist wenig verstanden, ebenso sind auf individuellem Niveau keine Prädiktoren bekannt (Kantarci et al. 2005). Obwohl generell angenommen wird, dass die Anzahl der Schübe mit der Krankheitsaktivität korreliert und damit die Progression von bleibenden neurologischen Defiziten mitbestimmt, besteht diese Korrelation offenbar nur in der frühen/schubförmigen Phase der Erkrankung (z. B. Weinshenker et al. 1989b). Schübe in der progredienten Phase haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Progression, unabhängig davon, ob es sich um eine primäre oder sekundäre Progression handelt (Confavreux et al. 2000; Kremenchutzky et al. 2006). Die primär progrediente MS (PPMS) hat die schlechteste Prognose: die Betroffenheit von drei Funktionssystemen und eine frühe und schnelle Progression bestimmen hier eindeutig die ungünstige Prognose der Behinderung (Cottrell et al. 1999; Tremlett et al. 2006).

Читать дальше