Inwieweit Antikörper gegen Glykolipide des ZNS-Myelins (Galactocerebroside; α-GalC) (Platten und Steinman 2005; Menge et al. 2005a), N-glykosylierte Peptide (Lolli et al. 2005), spezifische Liquor-IgM-Immunglobuline (Villar et al. 2005) oder bestimmte Immunzellphänotypen (Rinaldi et al. 2006) als Biomarker für die RRMS genutzt werden können, bedarf der Bestätigung durch verschiedene unabhängige Labors (Bielekova und Martin 2004). Auch Versuche, spezifische Marker für axonale Schädigung im Serum oder Liquor zu definieren, wie beispielsweise TAU-Protein, Aktin, Tubulin und 14-3-3-Protein, scheiterten bisher (Teunissen et al. 2005a).

Es bleibt derzeit festzuhalten, dass es für den praktischen Alltag keine verlässlichen Surrogatmarker gibt, die für die individuelle Prognoseabschätzung reliabel verwendet werden können. Allgemein werden jedoch die Läsionslast in der MRT und der Nachweis von OKBs im Liquor als prognostisch bedeutsam eingeschätzt.

2 Epidemiologie und Genetik

2.1 Epidemiologie

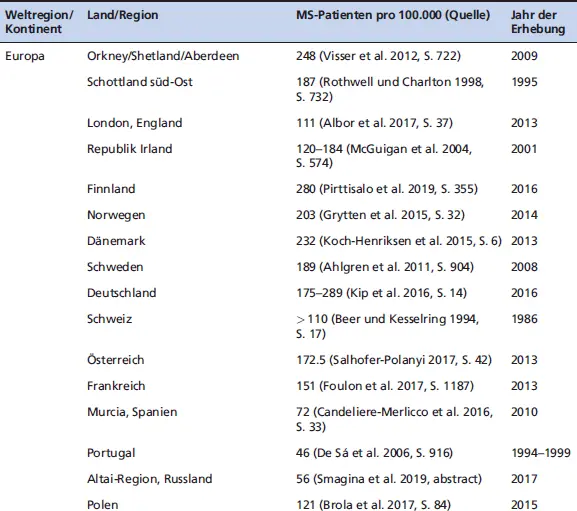

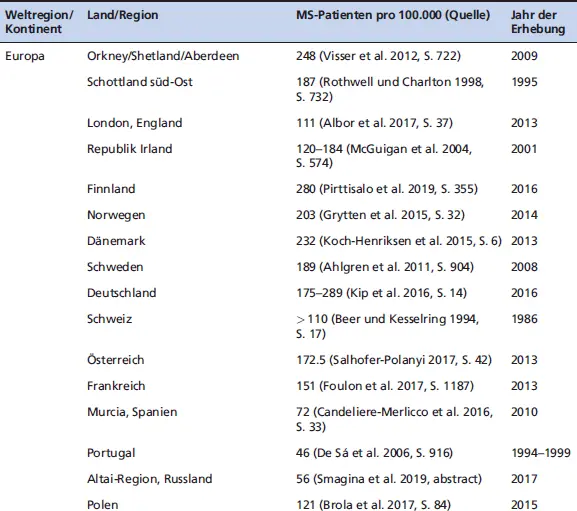

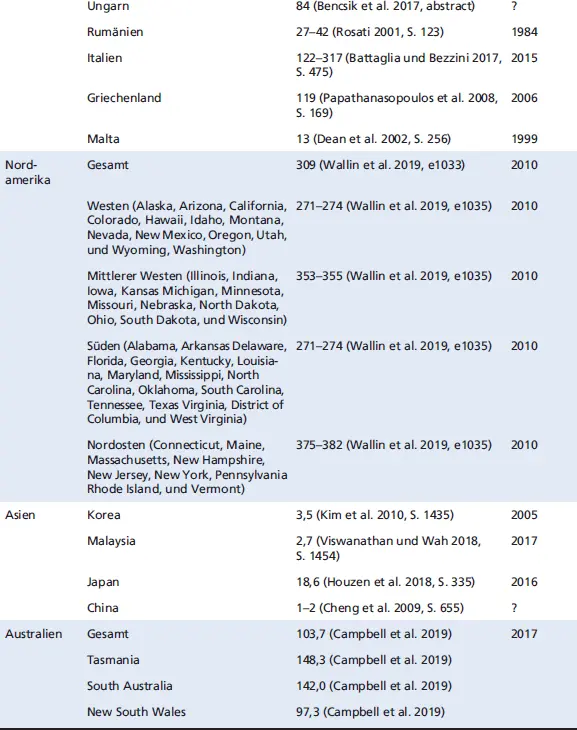

Die Ursache der MS ist nicht bekannt. Epidemiologische Untersuchungen stützen eine genetisch bedingte Prädisposition, in deren Rahmen bisher nicht bekannte Umweltfaktoren und kulturelle Faktoren einen Einfluss auf die Krankheitsentstehung nehmen. Die MS tritt weltweit mit einer Prävalenz zwischen 1 und 300 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner auf (  Tab. 2.1). Ca. 2,5 Millionen Menschen auf der Welt sind betroffen. Die Zahl der in Deutschland Betroffenen wird auf 200.000 geschätzt (Petersen et al. 2014). Die Inzidenz der MS liegt in Nordeuropa und Nordamerika bei vier bis acht neu diagnostizierten Fällen pro 100.000 Einwohner, die Prävalenz zwischen 60–100/100.000 (Noseworthy et al. 2000). Mehrere jüngere Studien mit großen Kohorten deuten allerdings übereinstimmend darauf hin, dass sowohl Prävalenz als auch Inzidenz in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen haben (Krökki et al. 2011; Nicoletti et al. 2011; Simpson et al. 2011). Frauen sind zwei- bis viermal häufiger betroffen als Männer (Koch-Henriksen et al. 2013). Der Erkrankungsgipfel liegt um das 30. Lebensjahr, wobei die MS immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird und ca. 2–10 % aller Patienten vor dem 18. Lebensjahr erkranken (Chabas et al. 2006; Pohl et al. 2004; Ruggieri et al. 1999; Waldman et al. 2014). Als Hochrisikogebiete gelten Zentral-, Ost- und Nordeuropa, Kanada, die nördlichen Regionen der USA und südliche Teile von Australien. Auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre nimmt die Prävalenz mit zunehmendem Breitengrad, also zu den Polen hin, zu (Kurtzke 1980). Insgesamt weisen alle Regionen, in denen Nachkommen von Europäern leben, eine mittlere bis hohe MS-Prävalenz auf. Auch herrscht unter Kaukasiern generell eine deutlich höhere Prävalenz als z. B. bei Asiaten, die in gleichen Breitengraden leben. Migrationsstudien legen nahe, dass das MS-Risiko in der Jugend und Pubertät durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Personen, die nach dem 15. Lebensjahr aus Regionen mit hoher Prävalenz auswandern, nehmen das in der Ursprungsregion vorherrschende MS-Risiko mit. Im Gegensatz hierzu gleicht sich das Risiko für Personen, die vor dem 15. Lebensjahr auswandern, dem der Zielregion an. Es gibt Hinweise, dass einige Umweltfaktoren mit genetischen Faktoren interagieren.

Tab. 2.1). Ca. 2,5 Millionen Menschen auf der Welt sind betroffen. Die Zahl der in Deutschland Betroffenen wird auf 200.000 geschätzt (Petersen et al. 2014). Die Inzidenz der MS liegt in Nordeuropa und Nordamerika bei vier bis acht neu diagnostizierten Fällen pro 100.000 Einwohner, die Prävalenz zwischen 60–100/100.000 (Noseworthy et al. 2000). Mehrere jüngere Studien mit großen Kohorten deuten allerdings übereinstimmend darauf hin, dass sowohl Prävalenz als auch Inzidenz in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen haben (Krökki et al. 2011; Nicoletti et al. 2011; Simpson et al. 2011). Frauen sind zwei- bis viermal häufiger betroffen als Männer (Koch-Henriksen et al. 2013). Der Erkrankungsgipfel liegt um das 30. Lebensjahr, wobei die MS immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird und ca. 2–10 % aller Patienten vor dem 18. Lebensjahr erkranken (Chabas et al. 2006; Pohl et al. 2004; Ruggieri et al. 1999; Waldman et al. 2014). Als Hochrisikogebiete gelten Zentral-, Ost- und Nordeuropa, Kanada, die nördlichen Regionen der USA und südliche Teile von Australien. Auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre nimmt die Prävalenz mit zunehmendem Breitengrad, also zu den Polen hin, zu (Kurtzke 1980). Insgesamt weisen alle Regionen, in denen Nachkommen von Europäern leben, eine mittlere bis hohe MS-Prävalenz auf. Auch herrscht unter Kaukasiern generell eine deutlich höhere Prävalenz als z. B. bei Asiaten, die in gleichen Breitengraden leben. Migrationsstudien legen nahe, dass das MS-Risiko in der Jugend und Pubertät durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Personen, die nach dem 15. Lebensjahr aus Regionen mit hoher Prävalenz auswandern, nehmen das in der Ursprungsregion vorherrschende MS-Risiko mit. Im Gegensatz hierzu gleicht sich das Risiko für Personen, die vor dem 15. Lebensjahr auswandern, dem der Zielregion an. Es gibt Hinweise, dass einige Umweltfaktoren mit genetischen Faktoren interagieren.

Epstein-Barr-Virus-Infektion, Rauchen, eine verminderte Sonnenlichtexposition, ein verringerter Vitamin-D-Spiegel waren wiederholt in Studien mit einem erhöhten MS-Risiko assoziiert (Olsson et al. 2017; Belbasis et al. 2015). Unklar dagegen ist es, ob präventive Ansätze wie z. B. eine Vitamin-D-Gabe erfolgsversprechend sind. Als weitere Faktoren werden Übergewicht in der Jugend, Schichtarbeit und diätetische Faktoren diskutiert. Die Verteilung bestimmter prädisponierender allelischer Polymorphismen von Genen kann in den entsprechenden Populationen und ethnischen Gruppen zu den beobachteten Unterschieden beitragen (Reich et al. 2005). Es bleibt weiterhin unklar, ob die Umweltfaktoren auf der Ebene des Individuums eingreifen (z. B. infektiöse, übertragbare Agentien) oder das Risiko der gesamten Population erhöhen (z. B. ökologische Faktoren wie Klima, Erdboden oder Ernährung) (Lauer 1997; Bach 2002).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass in der nördlichen und südlichen Hemisphäre die Prävalenz mit zunehmendem Breitengrad, also zu den Polen hin, zunimmt. Insgesamt weisen alle Regionen, in denen Nachkommen von Europäern leben, eine mittlere bis hohe MS-Prävalenz auf. Interessanterweise finden sich allerdings in diesen Gebieten meist Populationen mit anderer ethnischer Herkunft, die vor einer MS weitgehend geschützt sind (z. B. bei Yakuts und Inuit oder den in Ungarn lebenden Sinti und Roma, bei denen die Prävalenz einer MS mit 2/100.000 deutlich niedriger liegt als bei der übrigen ungarischen Bevölkerung mit 30–50/100.000). Auch haben Kaukasier generell eine deutlich höhere Prävalenz als z. B. Asiaten, die in gleichen Breitengraden leben).

Tab. 2.1: Prävalenz der MS

Weltregion/ KontinentLand/RegionMS-Patienten pro 100.000 (Quelle)Jahr der Erhebung

• Ortsabhängige Prävalenz: Je weiter man sich den Polen nähert bzw. sich vom Äquator entfernt, desto höher die Prävalenz der MS.

• Hochrisikogebiete sind insbesondere Kanada, Zentral- und Nordeuropa sowie die nördlichen Regionen der USA.

• Umweltfaktoren scheinen eine Rolle zu spielen (infektiöses Agens, Sonnenexposition).

• Es gibt Indizien, dass Vitamin D protektiv wirkt. Viele MS-Patienten haben einen Vitamin D-Mangel.

• Maigeborene haben eine höhere, Novembergeborene eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, an MS zu erkranken.

• Rauchen ist mit MS assoziiert.

Populations-, Familien- und Zwillingsstudien haben gezeigt, dass genetische Faktoren zur Krankheitsempfänglichkeit beitragen. Dabei übt der HLA-Haplotypus den stärksten genetischen Einfluss aus. Hinweise auf eine genetische Prädisposition ergeben sich aus den folgenden Beobachtungen:

Hinweise auf eine genetische Prädisposition

• Es gibt familiäre Häufungen, die nicht durch Umweltfaktoren zu erklären sind (Ebers et al. 1995; Oksenberg et al. 2001; Nielsen et al. 2005)

• Die Konkordanzrate ist bei monozygoten Zwillingen deutlich höher als bei dizygoten (25–31 % vs. 5 %; Ebers et al. 1986; Sadovnick et al. 1993; Willer et al. 2003)

• Es existiert eine ethnische Prädisposition (z. B. Häufung in Nordeuropa vs. Protektion nordamerikanischer Indianer)

• Es besteht eine Assoziation mit humanem Leukozyten-Antigen (HLA) DR2b

Der exakte Vererbungsmodus ist unbekannt, folgt aber keinem mendelschen oder mitochondrialen Erbgang. Die MS wird damit zu der Gruppe der komplexen genetischen Erkrankungen gezählt. Das Risiko für Kinder und Eltern von MS-Patienten ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 10- bis 20-fach erhöht (etwa 2 % gegenüber 0,1 % in der allgemeinen Bevölkerung). Töchter von MS-Patientinnen tragen das höchste Risiko. Geschwister erkranken 20- bis 30-fach häufiger als nicht verwandte Personen. Die Konkordanzrate bei eineiigen Zwillingen liegt bei 25–31 % (Faktor 150–200). Demgegenüber weisen Ehepartner oder adoptierte Angehörige von MS-Patienten ein Risiko auf, das dem der Allgemeinbevölkerung entspricht. Populations-, Familienstudien sowie Untersuchungen des kompletten Genoms (Ebers et al. 1995; Haines et al. 1996; Kuokkanen et al. 1997; Reich et al. 2005; Sawcer et al.2005; Sawcer et al. 1996) konnten als die das Risiko tragende Region Gene des Haupthistokompatibilitätskomplexes Klasse II identifizieren (HLA beim Menschen, MHC für alle Spezies), die mit der MS assoziiert sind, insbesondere HLA-DRB1*1501 (DR2b), DRB5*0101 (DR2a), DQA1*0101 und DQB1*0602; während einige HLA-Klasse-I-Allele protektiv sind (z. B. HLA-A*0201). Weiterführende Studien zeigen, dass HLA-DRB1 mit dem größten Risiko behaftet ist, jedoch in Interaktionen mit anderen Allelen modifiziert werden kann (Moutsianas et al. 2015). Zudem ist bekannt, dass bestimmte genetische Varianten (v. a. Genpolymorphismen) in mindestens 135 verschiedenen Regionen mit dem Risiko an MS zu erkranken assoziiert sind (IMSGC et al. 2013). Keiner der genetischen Befunde ist bislang ausreichend validiert bzw. populationsübergreifend charakterisiert, sodass sich gegenwärtig in der klinischen Routinediagnostik keine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit findet.

Читать дальше

Tab. 2.1). Ca. 2,5 Millionen Menschen auf der Welt sind betroffen. Die Zahl der in Deutschland Betroffenen wird auf 200.000 geschätzt (Petersen et al. 2014). Die Inzidenz der MS liegt in Nordeuropa und Nordamerika bei vier bis acht neu diagnostizierten Fällen pro 100.000 Einwohner, die Prävalenz zwischen 60–100/100.000 (Noseworthy et al. 2000). Mehrere jüngere Studien mit großen Kohorten deuten allerdings übereinstimmend darauf hin, dass sowohl Prävalenz als auch Inzidenz in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen haben (Krökki et al. 2011; Nicoletti et al. 2011; Simpson et al. 2011). Frauen sind zwei- bis viermal häufiger betroffen als Männer (Koch-Henriksen et al. 2013). Der Erkrankungsgipfel liegt um das 30. Lebensjahr, wobei die MS immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird und ca. 2–10 % aller Patienten vor dem 18. Lebensjahr erkranken (Chabas et al. 2006; Pohl et al. 2004; Ruggieri et al. 1999; Waldman et al. 2014). Als Hochrisikogebiete gelten Zentral-, Ost- und Nordeuropa, Kanada, die nördlichen Regionen der USA und südliche Teile von Australien. Auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre nimmt die Prävalenz mit zunehmendem Breitengrad, also zu den Polen hin, zu (Kurtzke 1980). Insgesamt weisen alle Regionen, in denen Nachkommen von Europäern leben, eine mittlere bis hohe MS-Prävalenz auf. Auch herrscht unter Kaukasiern generell eine deutlich höhere Prävalenz als z. B. bei Asiaten, die in gleichen Breitengraden leben. Migrationsstudien legen nahe, dass das MS-Risiko in der Jugend und Pubertät durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Personen, die nach dem 15. Lebensjahr aus Regionen mit hoher Prävalenz auswandern, nehmen das in der Ursprungsregion vorherrschende MS-Risiko mit. Im Gegensatz hierzu gleicht sich das Risiko für Personen, die vor dem 15. Lebensjahr auswandern, dem der Zielregion an. Es gibt Hinweise, dass einige Umweltfaktoren mit genetischen Faktoren interagieren.

Tab. 2.1). Ca. 2,5 Millionen Menschen auf der Welt sind betroffen. Die Zahl der in Deutschland Betroffenen wird auf 200.000 geschätzt (Petersen et al. 2014). Die Inzidenz der MS liegt in Nordeuropa und Nordamerika bei vier bis acht neu diagnostizierten Fällen pro 100.000 Einwohner, die Prävalenz zwischen 60–100/100.000 (Noseworthy et al. 2000). Mehrere jüngere Studien mit großen Kohorten deuten allerdings übereinstimmend darauf hin, dass sowohl Prävalenz als auch Inzidenz in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen haben (Krökki et al. 2011; Nicoletti et al. 2011; Simpson et al. 2011). Frauen sind zwei- bis viermal häufiger betroffen als Männer (Koch-Henriksen et al. 2013). Der Erkrankungsgipfel liegt um das 30. Lebensjahr, wobei die MS immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird und ca. 2–10 % aller Patienten vor dem 18. Lebensjahr erkranken (Chabas et al. 2006; Pohl et al. 2004; Ruggieri et al. 1999; Waldman et al. 2014). Als Hochrisikogebiete gelten Zentral-, Ost- und Nordeuropa, Kanada, die nördlichen Regionen der USA und südliche Teile von Australien. Auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre nimmt die Prävalenz mit zunehmendem Breitengrad, also zu den Polen hin, zu (Kurtzke 1980). Insgesamt weisen alle Regionen, in denen Nachkommen von Europäern leben, eine mittlere bis hohe MS-Prävalenz auf. Auch herrscht unter Kaukasiern generell eine deutlich höhere Prävalenz als z. B. bei Asiaten, die in gleichen Breitengraden leben. Migrationsstudien legen nahe, dass das MS-Risiko in der Jugend und Pubertät durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Personen, die nach dem 15. Lebensjahr aus Regionen mit hoher Prävalenz auswandern, nehmen das in der Ursprungsregion vorherrschende MS-Risiko mit. Im Gegensatz hierzu gleicht sich das Risiko für Personen, die vor dem 15. Lebensjahr auswandern, dem der Zielregion an. Es gibt Hinweise, dass einige Umweltfaktoren mit genetischen Faktoren interagieren.