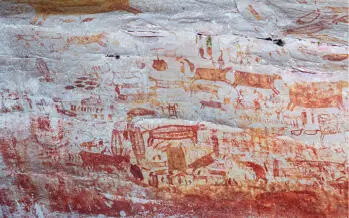

• Espirales figurativas antropomorfas, zoomorfas y antropozoomorfas.

• Representaciones de círculos con cruz y cuatro círculos al interior u otros temas de cuatripartición.

• Campamentos con escenas de bailes y rituales.

• Hombres en fila tomados de la mano, tomados de brazos a la altura del hombro, brazos arriba portando propulsores horizontales.

• Hombre encima de un poste (cabeza de serpiente, a veces) hombres con poste a mitad del cuerpo y con poste sobre sus brazos, extendidos hacia arriba.

• Escenas de pesca y buceo.

• Recolección y anclaje de calabazos en varas para llevar sobre el eje cuello-brazos humanos.

• Bailes en patrones geométricos.

• Ancianos-chamanes claramente reconocibles.

• Muertos (en batalla y vejez).

• Elementos solares-lunares-cósmicos.

• Concepción geométrica con enrejados y encapsulados en el interior de las figuras humanas y animales.

Elementos que se comparten con la fase guayabero

• Sexo bien representado.

• Manos.

• Conectores geométricos.

• Moños dardos.

• Mochilas solas.

• Hombres bailando con ramas en las manos.

• Bailes con árboles.

• Escenas sexuales.

• Hombres acróbatas en un árbol (formando rombos).

• Símbolo de media luna (bidígito o tridígito).

• Estratificación mural (dos o tres niveles).

• Elementos solares-lunares-cósmicos.

• Concepción geométrica con enrejados y encapsulados.

Fase guaviare-guayabero-tipo en chiribiquete

• Sexo bien representado entre parejas muy esquematizadas.

• Manos que acompañan los contextos escénicos de cacería y otras acciones rituales.

• Aumento de conectores geométricos entre figuras humanas, animales y plantas.

• Disminución de la representación humana.

• Concepción geométrica con enrejados y encapsulados.

• Disminución progresiva de los moños dardos.

• Flujos de puntos, rayas intermitentes que acompañan otras figuras como conectores.

• Figuras geométricas (rombos, triángulos, circunferencias, elementos curvilíneos, redes) que cuelgan de un eje horizontal.

• Se siguen documentando mochilas o bolsos dibujados en forma independiente.

• Son más notorias las abstracciones de los tridígitos.

• Hombres con utensilios y objetos bifurcados en sus manos hacia arriba (bailes).

• Continúa el uso de árboles en bailes.

• Hombres acróbatas en árbol (formando rombos) se esquematizan.

• Continúa el ícono de la espiral, círculos concéntricos, tridígitos en forma geométrica.

• Estratificación mural con tendencia a solo dos niveles.

• Simplificación notoria de las extremidades.

• Patas y cabeza de los animales con encapsulados decorados para convertirse en cuadrados o rectángulos independientes y volverse absolutamente geométricas.

• Elementos solares-lunares-cósmicos.

Elementos que se comparten con la Fase Papamene

• Redes de rombos, retículas, figuras amorfas y rectángulos.

• Cartuchos con figuras geométricas.

• Cuadrados con figuras geométricas.

• Elementos solares-lunares-cósmicos.

• Dígito (media lunas) y tridígitos reticulados.

• Soles y elementos cósmicos.

• Concepción geométrica con enrejados y encapsulados.

• Desarrollo cuantitativo y cualitativo de figuras geométricas (rombos, triángulos, circunferencias, elementos curvilíneos, redes) que cuelgan de un eje horizontal).

• Flujos de punteados, rayas intermitentes que acompañan otras figuras como conectores.

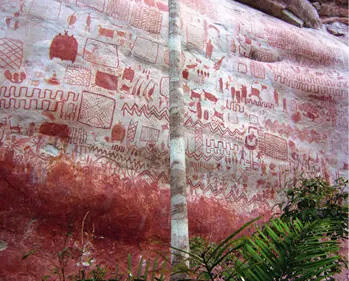

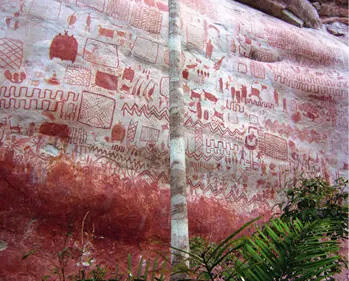

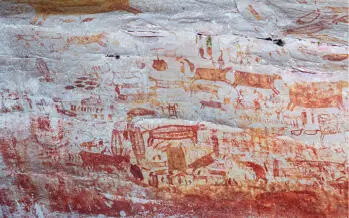

La investigación científica en Chiribiquete y el marco disponible –con una secuencia casi ininterrumpida de 20.000 años cuando menos– permiten documentar una sucesión estilística y temática a lo largo de las tres fases identificadas desde el punto de vista cronológico para la Tradición Cultural (Ajaju-Guaviare/Guayabero y Papamene). No obstante, las fechas tempranas que se tienen hoy también en La Lindosa deberán ser estudiadas a fondo para entender mejor las diferencias estilísticas de estas etapas de grafismo realístico vs. el carácter abstracto-geométrico que se da en otros sitios relacionados con el horizonte temporal de la Tradición Cultural Chiribiquete. Fotografías: Carlos Castaño-Uribe.

Muchos de los tepuyes ubicados encima de las mesetas más grandes recuerdan sitios sagrados muy similares en otras partes del mundo. En este caso, una semejanza con la montaña de Uluru-Kata, en Australia. Fotografía: Carlos Castaño-Uribe.

NOTAS

1La más temprana y más elaborada de estas tres puntas es la del Complejo Cultural Clovis (11.500-10.800 AP). Se basa, primordialmente, en un arma que manifiesta un grado de destreza tecnológica sorprendente, donde la hoja tallada por presión muestra una acanaladura proximal en la mitad inferior de la pieza, que facilitaba el desangrado de la pieza de caza. El complejo arqueológico se compone además de otros artefactos líticos (bifaciales, núcleos, otros tipos de hojas no puntas y útiles de hueso que se relacionan con objetos europeos y asiáticos, el Paleolítico Superior del Viejo Mundo. La presa principal de los pueblos clovis fue el mamut, así como mastodontes, formas extintas de bisonte, caribúes, ciervos, además de la pesca y la recolección de bayas y semillas.

2El yacimiento (complejo de cuevas) de Dyuktai, ubicado en el valle del río Aldan y próximo a la zona del lago Baikal, en donde el arqueólogo ruso Yuri Mochanov realizó excavaciones durante 20 años y pudo correlacionar una gran cantidad de evidencia cultural y paleontológica con cronologías muy tempranas, desde hace 30.000 años de antigüedad. Mochanov (1996) describió, entre otros materiales obtenidos de fauna y lítica, algún artefacto bifacial sin acanaladuras que son características omnipresentes en las puntas paleoindias americanas.

3Un connotado equipo de científicos de la Universidad Austral de Chile y el arqueólogo norteamericano Tom Dillehay, llevan muchos años (1977-2018) excavando y analizando la evidencia ubicada en la región de Los Lagos de Monte Verde. El yacimiento (Monteverde I, Monteverde II y Chinchihuapi) ha permitido recuperar objetos de caza, elementos arquitectónicos, trozos de carne y cuero animal, plantas medicinales y exóticas, papas silvestres, algas, huesos de animales, cordeles, varios fogones, hoyos, braseros y hasta pisadas humanas, en el lodo. Las investigaciones y las fechas de Monte Verde I siguen en discusión con la comunidad de científicos más ortodoxos. Fechas de una antigüedad de 33.000 años están asociadas a artefactos y evidencia de fogones y huesos de fauna pleistocenica. Monteverde II, ya ampliamente aceptado, detectó una antigüedad de 14.800 años. No obstante, las excavaciones realizadas en 2013 también revelaron que el yacimiento podría haber sido ocupado por humanos desde hace 18.500 años, una fecha incluso más antigua que la calculada en un comienzo (Dillehay, et al., 2015). Recientemente, y después de muchos años de acalorados debates, análisis y polémicas, se reconoció por parte de la comunidad científica una huella humana del Pleistoceno tardío del sitio arqueológico de Pilauco, en Monte Verde. La traza fósil (humano adulto con los pies descalzos) está asociada con huesos de megafauna, material vegetal y herramientas líticas unificales. La edad de la huella quedó homologada, a partir de siete fechas asociadas y de acuerdo con las edades medias y rangos de probabilidad efectuadas con carbono-14, sobre los 15.600 AP. Este hallazgo, representa ya una evidencia adicional de una colonización suramericana pre-Clovis del norte de la Patagonia (Moreno, et al., 2019).

Читать дальше