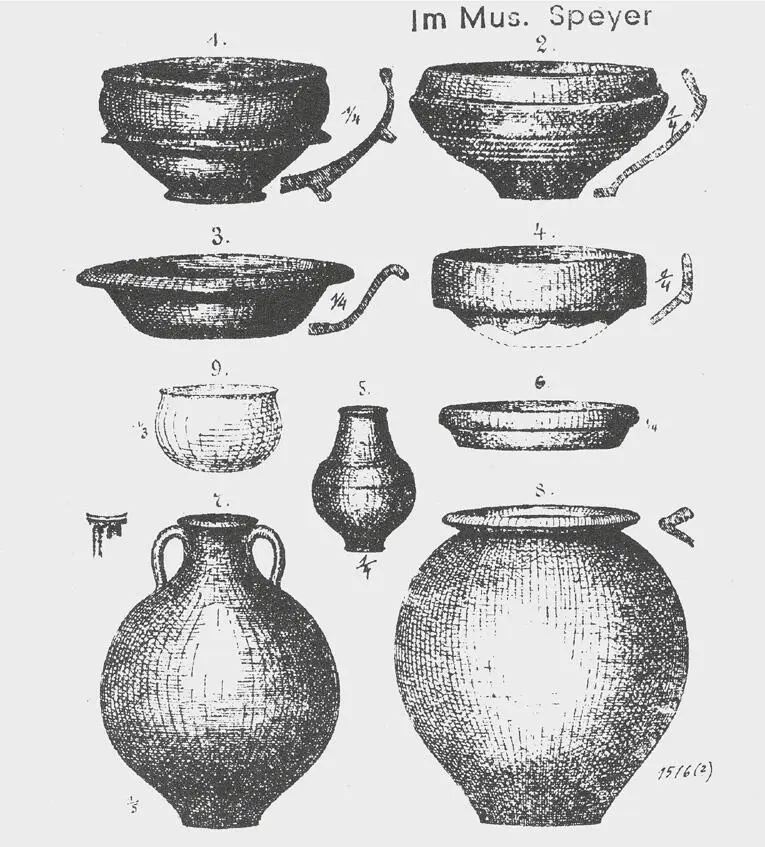

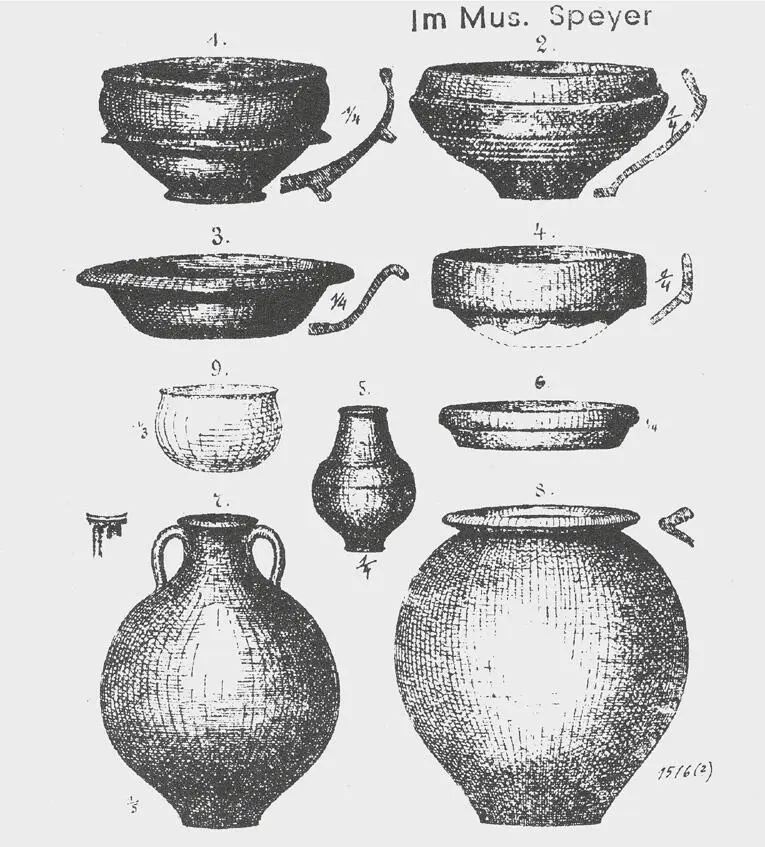

Abb. 6 Bei Ausgrabungen im 19. Jh. geborgene Keramik.

Nachdem ebenfalls im Zuge von Kiesförderungen nördlich von Bliesbruck (F) in den 1970er-Jahren eine römische Kleinstadt entdeckt wurde, richtete die archäologische Denkmalpflege im Saarland ihre Aufmerksamkeit erneut auf den „Heidenhübel“. Einhergehend mit der Gründung des Europäischen Kulturparks/ Parc Archéologique Européen Bliesbruck-Reinheim startete 1987 unter der Leitung von Erwin Strahl ein Ausgrabungsprojekt zur Erforschung und musealen Präsentation der villa von Reinheim. Ein Jahr später fanden erste kleine Grabungen in den Nebengebäuden 2, 3 und 4 statt, deren Zugehörigkeit zur villa zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht klar war. Anfangs sah man in ihnen Gebäude, die zum vicus von Bliesbruck gehörten. Erst Sondagen im Jahr 1990 lieferten den Hinweis, dass dem Hauptgebäude auf dem „Heidenhübel“ im Süden ein längsaxiales Hofareal mit flankierenden Bauten vorgelagert war. Ab 1993 leitete Florian Sărăţeanu-Müller für 17 Jahre die Grabungen. Im Jahr 1995 wurden Grabungskampagnen gestartet, deren Ziel die planmäßige Untersuchung der pars rustica war. Seit 2011 ist Michael Ecker mit der Grabungsleitung beauftragt.

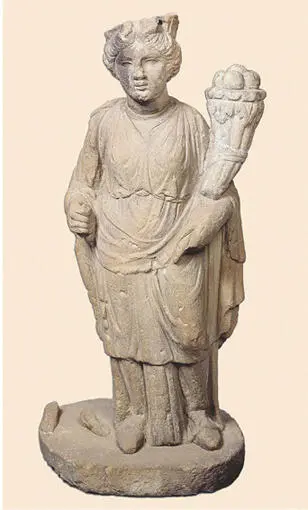

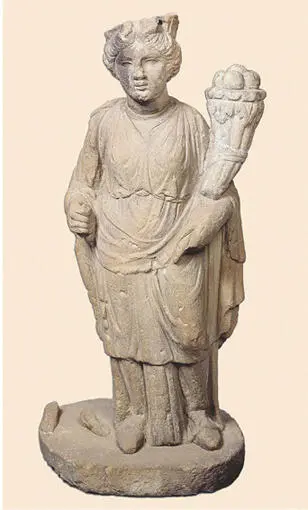

Abb. 7 Die im 19. Jh. gefundene sog. Fortuna von Reinheim. Entgegen der alten Deutung dürften vielmehr Kybele und ihr Begleiter Attis, von dem sich nur die Füße erhalten haben, dargestellt sein. Der Mysterienkult stammte aus Kleinasien und fand in der Römischen Kaiserzeit eine weite Verbreitung. 2./3. Jh. n. Chr.; Sandstein; H. 83 cm; Historisches Museum der Pfalz, Speyer.

Abb. 8 Ebenfalls im 19. Jh. gefunden: Ein auf einem Panther reitender Amor. Bronze; Historisches Museum der Pfalz, Speyer.

Abb. 9 Der nördliche Teil des Ostflügels während seiner Freilegung 1989.

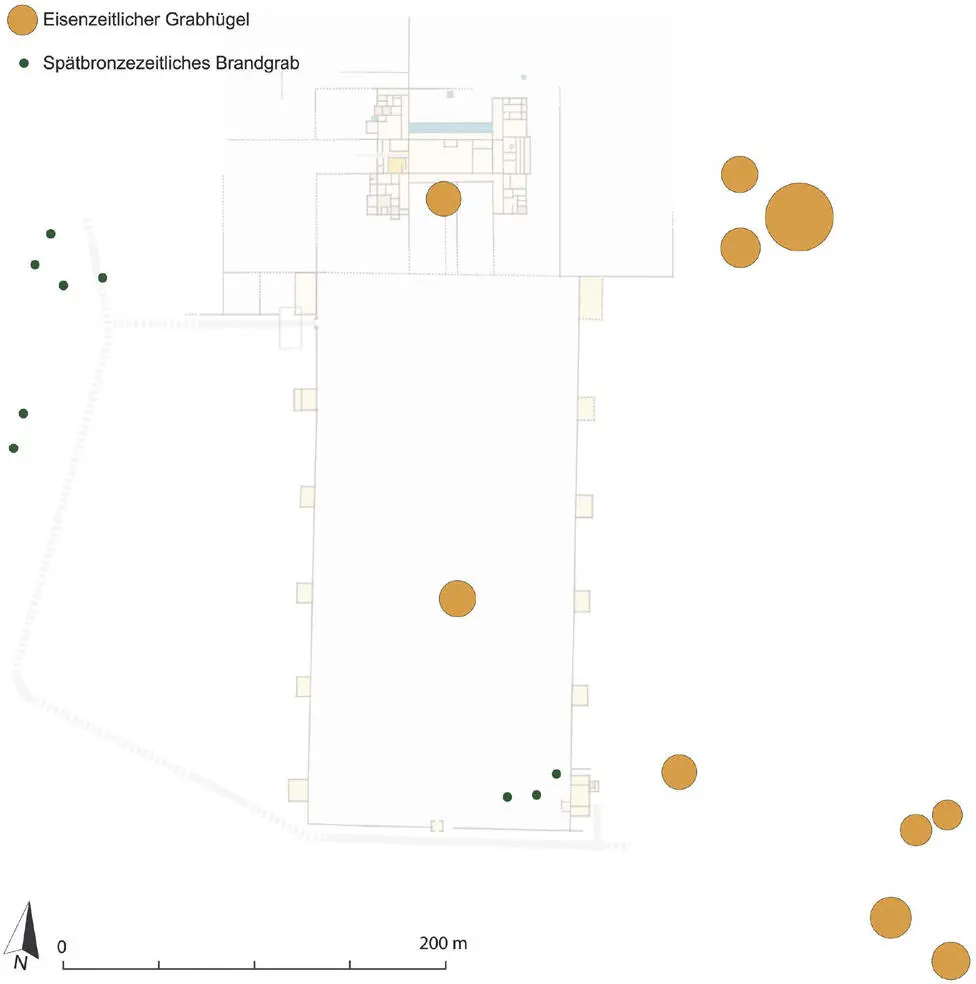

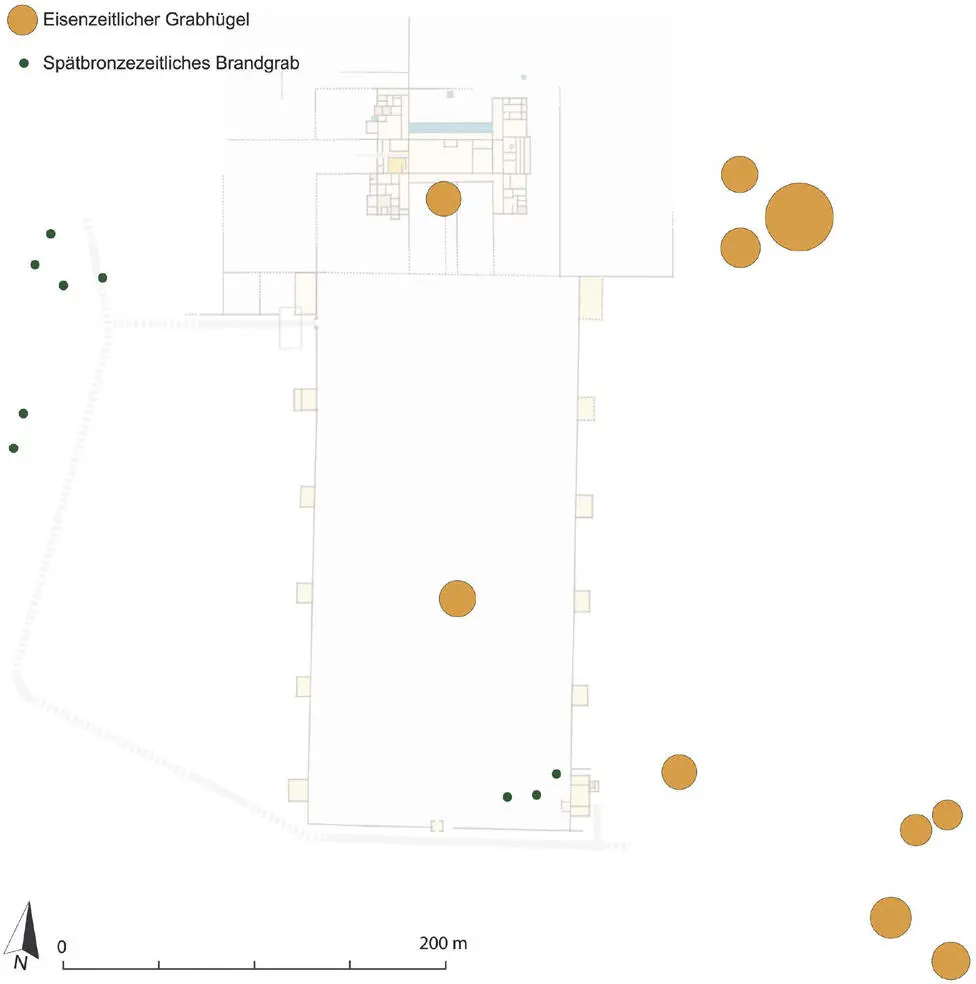

Abb. 10 Plan der spätbronzezeitlichen Brandgräber (1.300–800 v. Chr.) und eisenzeitlichen Grabhügel (ca. 800–270 v. Chr.) im Bereich der späteren römischen villa .

Gegründet auf alten Nekropolen aus der späten Bronze- und Eisenzeit

Innerhalb des Talkessels zwischen Bliesbruck und Reinheim sind bislang drei größere Gräberfelder mit Bestattungen durchgehend von der späten Bronzezeit (14.–9. Jh. v. Chr.) bis in die Spätlatènezeit (2./1. Jh. v. Chr.) bekannt. Die drei monumentalen, etwas isoliert gelegenen Grabhügel, darunter auch das frühlatènezeitliche Fürstinnengrab (um 370 v. Chr.) (Abb. 11), auf dem „Katzenbuckel“ bildeten zusammen mit weiteren Grabhügeln in den südlich benachbarten Fluren eine weitläufige eisenzeitliche Nekropole (Abb. 10). Diese hing vermutlich mit dem Bestattungsplatz „Am Furtweg“ zusammen. Hier sind bislang neun Grabhügel (12.–3. Jh. v. Chr.) nachweisbar. Ein drittes vorgeschichtliches Friedhofsareal befindet sich nördlich davon auf der gegenüberliegenden Bliesseite in der Flur „Auf dem Horres“. Hier sind drei Grabhügel aus der Frühlatènezeit (4. Jh. v. Chr.) dokumentiert.

Abb. 11 Blick in die nach dem Grabungsbefund rekonstruierte Grabkammer, der um 370 v. Chr. verstorbenen keltischen „Fürstin“, die nur etwa 80 m neben der späteren Palastvilla unter einem großen Grabhügel bestattet worden war.

Abb. 12 Goldener Ringschmuck aus dem frühlatènezeitlichen Fürstinnengrab von Reinheim. 370 v. Chr.; Gold; Museum für Vor- und Frühgeschichte, Saarbrücken.

Südlich der drei Monumentalgrabhügel lassen sich durch Grabungskampagnen zwischen den Jahren 1999 und 2006 bislang sechs weitere Grabhügel (bei den Ausgrabungen bereits völlig verschliffen) mit insgesamt zwölf Gräbern nachweisen. Zusammen mit den drei Grabhügeln auf dem „Katzenbuckel“ und Hinweisen auf einen weiteren unter dem späteren Hauptgebäude der römischen villa sind somit in deren Bereich bzw. unmittelbaren Umfeld bislang zehn eisenzeitliche Grabmonumente bekannt (Abb. 10).

Zwei noch ältere Bestattungsplätze mit Urnengräbern aus der späten Bronzezeit (13.–9. Jh. v. Chr.) sind unweit des Nebengebäudes 8 und in der Auenfläche westlich der villa , in der Flur „Allmend“, bekannt (vgl. Abb. 10).

Umfangreiche Sondagen führten 1990 entlang des Bliesufers westlich der römischen Großvilla zur Entdeckung eines vorgeschichtlichen Siedlungsareals. Dieses erstreckt sich auf mindestens 2,5 ha in Nord-Südrichtung. In einer Testfläche zeigte sich eine dichte Abfolge von Besiedlungsspuren. Die Aussagefähigkeit der Befunde war durch Ackerbau und Erosion stark beeinträchtigt. In dem hellen Sandboden wurden über 100 bräunliche, meist rundliche Verfärbungen dokumentiert, deren Durchmesser zwischen 0,6 und 1,3 m schwankte. Sie lassen sich am ehesten als Vorrats- oder Abfallgruben deuten. Auf dem Grabungsplan weisen nur wenige Verfärbungen eine orthogonale Anordnung auf und kommen somit als kleinere Fachwerkbauten in Betracht. Des Weiteren konnten die Überreste eines kleinen Kuppelofens freigelegt werden. Unklar bleibt die Bedeutung eines ovalen Spitzgrabens mit einem Durchmesser von ca. 70 m. Dieser konnte, ebenso wie zwei geradlinige Sohlgräben, nur teilweise untersucht werden. Das in den Grabenverfüllungen gefundene Keramikmaterial belegt, dass die Gräben von der Spätlatène- (2./1. Jh. v. Chr.) bis in die römische Zeit (1. Jh. n. Chr.) offen standen. Die Funde aus der Fläche (Tongefäßscherben, Mühlsteine, Spinnwirteln, Webgewichte und Fibeln) zeigen, dass das Areal durchgehend von der späten Bronzezeit (14./13. Jh. v. Chr.) bis in die Frühlatènezeit (Anfang 3. Jh. v. Chr.) besiedelt war. Neben diesen Siedlungsspuren kamen vereinzelt auch Steingeräte aus dem Mesolithikum (10.000–5.500 v. Chr.) zutage.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.