entlassen und Kammerdirektor von Hoym kaufte sich mit 200.000 Talern frei. Wir kommen noch darauf zurück.

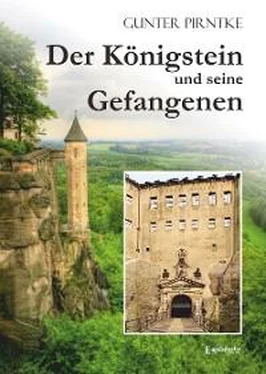

Im Verlauf des 1700 begonnenen Nordischen Krieges schickte August der Starke mehrere seiner engsten Minister und Ratgeber auf den Königstein, weil sie bei ihm in Ungnade gefallen waren oder ihm nach einem plötzlichen Politikwechsel im Wege standen. Als ersten traf es den Großkanzler Wolf Dietrich von Beichlingen, der im Frühjahr 1703 in den Verdacht geraten war, sich Unterschlagungen und Pflichtverletzungen schuldig gemacht zu haben. Kurzer Hand ließ August der Starke seinen langjährigen Vertrauten Beichlingen, dessen beide Brüder Oberfalkenmeister Gottlob Adolph und Erbpostmeister Hanns Siegfried sowie deren Mitarbeiter Pretten, Oferal und Alberti am 10. April 1703 zwischen 22 und 23 Uhr im polnischen Marienburg verhaften und in drei Wagen auf den Sonnenstein und auf den Königstein bringen.

Dort trafen sie am 19. April ein, wurden unter strengen Haftbedingungen in der Georgenburg untergebracht und ab 21. April 1703 begannen die Vernehmungen Beichlingens durch eine aus 12 Mitgliedern bestehende Kommission. Ohne Urteil blieben die Beichlingens bis zum 31. Januar 1709 in Festungshaft. Dann kamen sie unter Rückgabe ihres Eigentums und der Güter ihres Vaters am 1. Februar 1709 gegen das Versprechen frei, keine Rache zu nehmen und sich nicht ohne kurfürstliche Genehmigung von ihren Gütern zu entfernen. Auch dazu später mehr.

Besonders schlimm erging es Johann Reinhold Patkul, seit 1698 im Dienst Augusts und ab 1704 Gesandter des russischen Zaren Peter dem Großen bei August dem Starken. Sein erklärter Todfeind war der junge Schwedenkönig Karl XII. Im Dezember 1705 wurde Patkul plötzlich in Dresden unter dem Vorwurf verhaftet, russische Hilfstruppen an Österreich vermitteln zu wollen und mit dem Schwedenkönig Karl XII. in Verbindung getreten zu sein. Die Begründung war absurd. Beim Einfall der Schweden in Sachsen wurde Patkul dann vom Sonnenstein in Pirna auf die Festung Königstein verlegt und für ein halbes Jahr in der Georgenburg in einem Raum über demjenigen Beichlingens untergebracht. Auf Grund des Altranstädter Friedens, von Augusts Beauftragten Imhoff und Pfingsten ausgehandelt, musste Patkul entsprechend Artikel 11 des Vertrages an die Schweden ausgeliefert werden. Um dem zu entgehen, hatte man versucht, eine Flucht Patkuls vom Königstein zu arrangieren. Der Plan wurde jedoch dem Schwedenkönig verraten und dieser handelte. Spät am Abends des 6. April 1707 wurde Patkul einer schwedischen Eskorte übergeben, die ihn in einer Reisekalesche wegbrachte. Von einem schwedischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt, wurde er am 10. Oktober 1707 in der Nähe von Posen grausam hingerichtet. Der sächsische Kurfürst und polnische König muss ein schlechtes Gewissen gehabt haben, denn er ließ 1713 die Gebeine Patkuls einsammeln und in Warschau beisetzen.

Beim Anrücken der schwedischen Truppen nach Kursachsen Ende August 1706 wurden weitere Gefangene zur Sicherheit auf den Königstein gebracht, so am 28. August die beiden polnischen Prinzen Jakob und Constantin Sobiesky, die die Festung aber schon am 28. November wieder verlassen durften. Dazu gehörte auch der Leipziger Bürgermeister Franz Conrad Romanus, der wegen Betrügereien verhaftet worden war und am 5. September 1706 auf die Festung kam, wo er am 14. Mai 1746 als Staatsgefangener verstarb.

Die Festungschronik enthält für 1706 auch einen merkwürdigen Eintrag: Nomen nescio. Ein Herr mit drei Dienern. Sie waren vom 26. August 1706 bis zum 22. September 1707 in der Georgenburg untergebracht. Bei diesen vier Personen handelt es sich zweifelsfrei um Johann Friedrich Böttger und seine Gehilfen, die von der Albrechtsburg in Meißen auf den Königstein gebracht wurden. Böttger hatte schon einmal mit der Festung Bekanntschaft gemacht, als er nach seiner Flucht 1703 von Österreich nach Sachsen zurückgebracht worden war. Der Alchimist Böttger befasste sich in der Georgenburg unter der Aufsicht von Ehrenfried Walther von Tschirnhaus und Bergrat Gottfried Pabst von Ohain mit der Herstellung von weißem Porzellan, das nachweislich dann in Dresden am 15. Januar 1708 erstmals gelang. Das bewahrte sicher Böttger das Leben und brachte ihm ein Jahr später die Freiheit.

Einem anderen Alchimisten war am Hofe August des Starken ein schlimmeres Schicksal beschieden. 1713 war der aus einer Frankfurter Ratsfamilie stammende Johann Hektor von Klettenberg aus seiner Vaterstadt nach Kursachsen geflohen, um einer Verurteilung wegen Tötung eines Verwandten im Duell zu entgehen. Der im Ruf eines „Goldmachers“ stehende Klettenberg versprach das Goldmachen auch August dem Starken. Da der trotzdem völlig verschuldete Klettenberg kein Gold herstellen konnte, war er 1717 verhaftet worden und kam am 18. März 1719 als Staatsgefangener auf den Königstein. Zwei Mal gelang ihm die Flucht von der Festung, wurde aber immer wieder eingefangen. Am 1. März 1720 wurde das Todesurteil gegen ihn vollstreckt.

Als Karl XII. mit seinen Truppen im September 1707 abgezogen war, ließ August der Starke seine beiden Verhandlungsführer beim Frieden von Altranstädt im November 1707 verhaften und auf den Sonnenstein bringen. Er warf ihnen vor, seine erteilten Weisungen und Vollmachten überschritten zu haben. Beide kamen am 10. August 1709 auf den Königstein. Ihnen wurde der Prozess gemacht und am 20. Dezember 1710 das Urteil gefällt. Anton Albrecht Freiherr von Imhoff wurde zu lebenslanger Haft und Einziehung seiner Lehngüter verurteilt, dann zu zehn Jahren Haft begnadigt und schließlich nach sieben Jahren Gefängnis Ende 1713 in die Freiheit entlassen.

Der Geheime Referendar Pfingsten wurde erstinstanzlich zum Tode durch das Schwert verurteilt. In zweiter Instanz wurde das Urteil in lebenslanges Gefängnis umgewandelt. Am 21. November 1735 starb er auf der Festung. Der Königstein sah dann im 18. Jahrhundert zwei weitere Staatsgefangene, die im Gedächtnis der Menschen geblieben sind. Der eine ist Friedrich Wilhelm Menzel, 1726 in Dresden geboren und seit 1744 Geheimkanzlist bei Premierminister Brühl.

Als Spion des Preußenkönigs hatte er seit 1752 die diplomatische Korrespondenz Brühls mit den Höfen in Wien, St. Petersburg und Paris kopiert, an den preußischen Gesandten Maltzahn in Dresden gegeben und dafür viel Geld erhalten. Preußens König Friedrich der Große war damit über Pläne, Absichten und Verbindungen Brühls informiert. Das schaffte für Friedrich II. einen weiteren Grund, in Sachen einzufallen.

Im Oktober 1756 kam Menzel mit nach Warschau, wohin August III. und Brühl fliehen mussten, und wurde dort seiner Spionagedienste überführt. Brühl ließ durch Kriegsrat Götze Menzel und dessen Schwager Johann Benjamin Erfurth als Helfer verhaften. Beide wurden in Prag auf ihrer Flucht aufgegriffen und von den Österreichern auf den Spielberg bei Brünn gebracht. Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges wurden sie dann von Österreich an Kursachsen ausgeliefert. Am 2. August 1763 wurden sie auf dem Königstein arretiert. Menzel verbrachte auf der Festung 33 Jahre – bis zu seinem Tod – unter schweren Haftbedingungen wie völliger Verwahrlosung und bis 1779 in ständigen Beinfesseln. Menzel starb im Alter von 70 Jahren am 22. Mai 1796. Der Goldschmied Erfurth verbrachte unter gleichen Haftbedingungen mit Ketten und Sperreisen bei geringer Kost 14 Jahre auf der Festung und starb am 14. Juni 1778.

Der andere, der als letzter wichtiger bekannter Königsteiner Staatsgefangene bezeichnet wird, war Pierre Aloysius Marquis d’Agdollo, ein Abenteurer, der sich einmal als Venezianer, zum anderen als Sohn einer vornehmen persischen Familie ausgab.

Er stand zunächst hoch in der Gunst von Kurfürst Friedrich August III. Peter Aloysius Marquis d’Agdollo war der Sohn von Gregorio d’Agdollo, einem Kaufmann in Venedig. Er trat in das Militär des Kurfürstentums Sachsen ein, kämpfte im Siebenjährigen Krieg mit, wurde 1768 Major, 1769 Flügeladjudant des Prinzen Xaver und Obrister der Schweizergarde.

Читать дальше