Was die Mythologie der griechisch-römischen Antike so besonders macht und zugleich von anderen Kulturen unterscheidet, ist der starke Hang zur „Vermenschlichung“ der Götterwelt. Die Olympischen Götter haben nicht nur äußerlich menschliche Züge – sie streiten sich untereinander, spinnen Intrigen gegeneinander, haben Schwächen und machen sich angreifbar. Göttliche Allmacht sieht anders aus. So schreibt Karl Philipp Moritz 1791 in seiner Götterlehre: „Keines der höheren Wesen, welche die Phantasie sich darstellt, ist von Ewigkeit, keines von ganz unumschränkter Macht. [. . .] Weil aber die zu große Nähe und Deutlichkeit des Wirklichen ihrem dämmernden Lichte schaden würde, so schmiegt sie sich am liebsten an die dunkle Geschichte der Vorwelt an, wo Zeit und Ort oft selber noch schwankend und unbestimmt sind“ – und doch hat man Ereignisse wie den Trojanischen Krieg lange Zeit als historisch angesehen. Selbst Schliemann ließ sich noch von Homers Schriften leiten, als er versuchte, Troja zu verorten und auszugraben.

Dass er die Stadt tatsächlich fand, scheint ihm im Nachhinein recht zu geben, zeigt aber vor allem, dass Mythen zu einem gewissen Grad in der Realität verankert sind. So meint man z. B. herausgefunden zu haben, dass der Mythos der Hydra, jener Riesenschlange, der zwei Köpfe nachwachsen, wenn man ihr einen abschlägt, auf bestimmte geografische Bedingungen am Ursprungsort zurückgeht – dort wurde die ländliche Bevölkerung von den unberechenbaren Überschwemmungen eines Flusses in ihrer Existenz bedroht. Dass man die Entstehung eines Mythos aber bis zu einem bestimmten Ort und einer Zeit zurückverfolgen kann, ist in der Regel nicht der Fall. Wir wissen nicht, wer sich diese Mythen wann ausgedacht hat, wir wissen nur, wer sie lange Zeit später aufgeschrieben und für die Nachwelt festgehalten hat – sei es nun Homer (als ältestes schriftliches Zeugnis Griechenlands), Ovid (als wichtigste Rezeption in Rom) oder Schwab (als Aufbereitung für die Moderne, die heute die Originale nicht mehr liest).

Indes, was Schwab da beschrieb, war für die Menschen natürlich nicht neu. Die antiken Mythen gehörten seit der Wiederentdeckung der Antike ab dem 15. Jahrhundert z. B. zum festen Repertoire der bildenden Kunst. Die Originaltexte, in denen sich diese Geschichten finden, wie Ovids Metamorphosen, wurden durchaus rezipiert und gehörten bis in die Zwanzigerjahre auch auf deutschen Gymnasien zum festen Repertoire des Latein- und Griechischunterrichts. Heute ist dies nicht mehr der Fall, und doch finden wir uns immer noch von den mythischen Gestalten der Antike umgeben – sei es in Museen, im Theater oder auch in der Literatur.

In diesem Band kommt nun also vor allem die Literatur zu Wort. Auf die Beschreibung der jeweiligen mythischen Figur, der sie umrankenden Geschichten und einer kurzen Analyse ihrer kulturellen Bedeutung folgt eine Textpassage aus der Weltliteratur, von Sappho bis Kafka, die die Figur aufgreift und in ihrem Sinne verwendet. Es muss kaum erwähnt werden, dass die Auswahl dabei eine subjektive ist – wie auch die Auswahl der Quellen, an denen sich die Nacherzählung einzelner Mythen orientiert. Denn oftmals geben verschiedene Überlieferungsstränge verschiedene Varianten wieder, z. B. in Hesiods Theogonie, Ovids Metamorphosen usw.

Auch die Literaten hatten es nicht immer leicht, sich in der großen Vielfalt der Gestalten zurechtzufinden, und mussten genau aufpassen, wo sie sich bedienten. So sagt Goethe einmal im Gespräch mit Eckermann: „Das Schwierige indessen war, sich bei so großer Fülle mäßig zu halten und alle solche Figuren abzulehnen, die nicht durchaus zu meiner Intention paßten. So habe ich z. B. von dem Minotaurus, den Harpyien und einigen andern Ungeheuern keinen Gebrauch gemacht.“ Andere Autoren hatten durchaus Platz in ihren Werken für diese Monster, wie im Mittelteil des Buches zu sehen sein wird. Neben den literarischen Aufarbeitungen gibt es für jede Figur noch einen weiteren Hinweis auf ein Beispiel zur Rezeption von der Antike bis zur Jetzt-Zeit (aus verschiedenen Bereichen wie Malerei, Musik, Technik u. v. m.). Da nichts von all diesem einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, soll auch dieses kleine Rezeptionsbeispiel nur einen Denkanstoß bieten und zeigen, wie sehr uns auch heute noch die antiken Mythen umgeben – zum Teil ohne dass wir uns dessen wirklich bewusst sind.

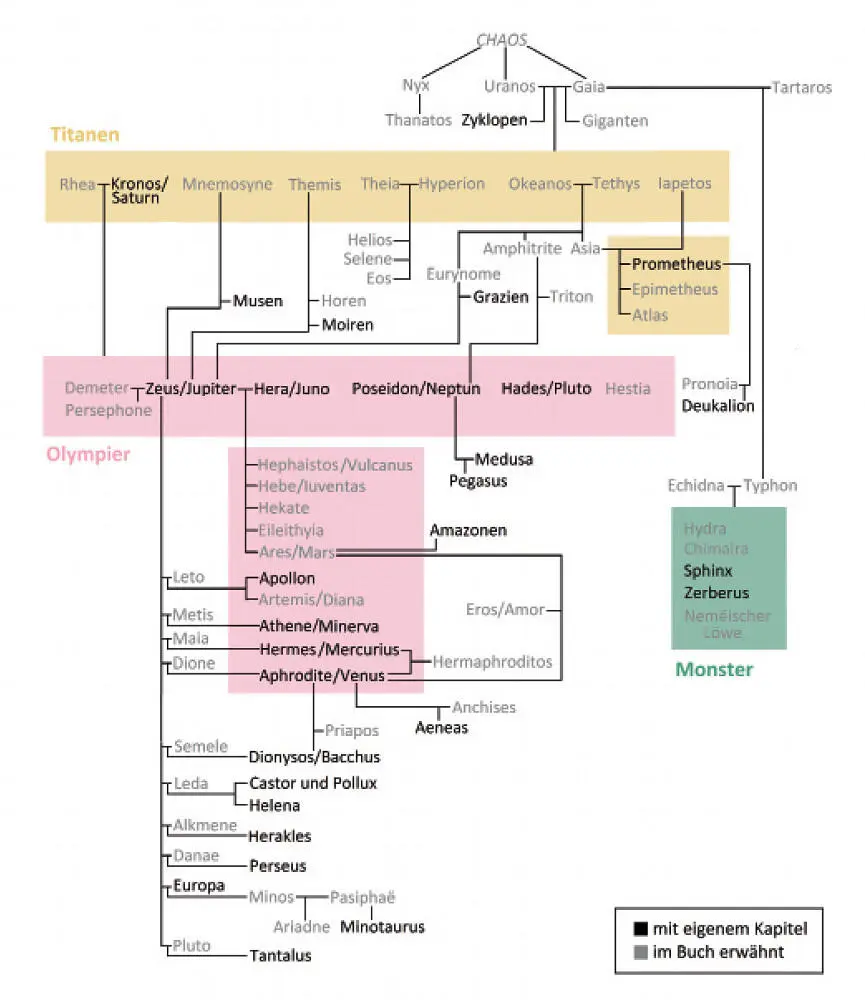

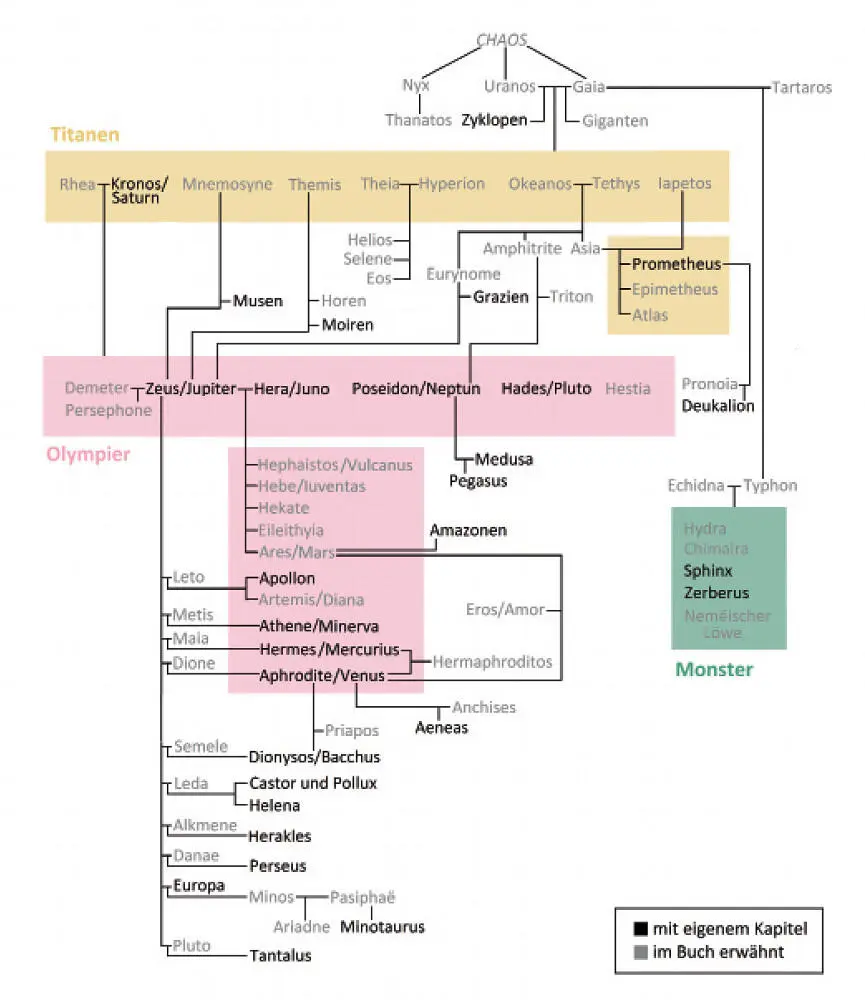

Ahnentafel der griechischen Götter

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.