›Sandokan! … ‹

›Still, mein Bruder. Lass uns schlafen gehen.‹«

Der »Tiger von Mompracem«, wie sich Sandokan auch nennen lässt (und wie auch der Titel des Romans lautet, während die deutsche Fernsehverfilmung, mit Lex Barker und Senta Berger, es bei »Sandokan« bewenden ließ), wird schließlich alle Hindernisse überwinden und mit Marianna entfliehen; aber es wird ihn und seine britischen Todfeinde Hunderte von Toten kosten – nicht zu viel für eine gute Oper, wie der Autor Emilio Salgari, Italiens Gegenstück zum deutschen Karl May, sich wohl gesagt hat.

Labuan war zunächst eine eigenständige Kronkolonie und wurde seit 1890 von der British North Borneo Chartered Company verwaltet. (Man achte beim abgebildeten Exemplar darauf, dass es, ungewöhnlich für das Zeitalter des Kolonialismus, auch chinesisch und arabisch beschriftet ist.) Es gehört heute zu Malaysia und genießt seit 1984 den Status eines Bundesterritoriums.

Labuan hat heute 100.000 Einwohner und ist ein bedeutendes internationales Finanzzentrum geworden, spezialisiert auf schariaverträgliche islamische Finanzstrukturen und wealth management . Ungefähr gleich weit von Singapur, Manila und Hongkong entfernt, zieht es den Luxustourismus an und empfiehlt sich für Hochseefischen, Wracktauchen und Golf. Mit Sandokans Dschungelparadies dürfte es nicht mehr viel Ähnlichkeit haben.

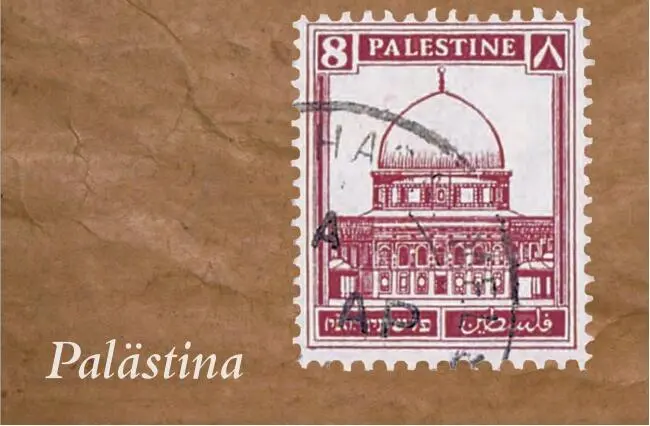

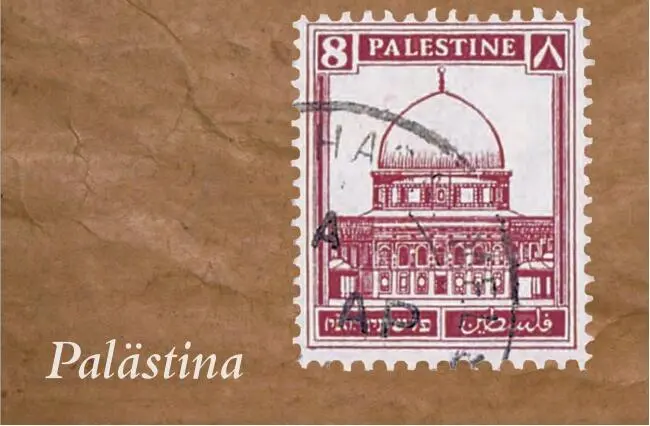

Sorgsam wie eine diplomatische Note ist die Briefmarke der britischen Mandatsverwaltung konstruiert. Sie zeigt den Jerusalemer Felsendom, heilig den Muslimen, weil hier der Prophet Mohammed zum Himmel auffuhr, heilig den Juden als der Ort von Abrahams Opfer. Strikt symmetrisch wie das Heiligtum ist die Beschriftung, rechts in Arabisch, links in Hebräisch, und wie seine Kuppel wölbt sich der internationale Name über beiden. Sieht die Marke nicht aus wie das Emblem der »Balfour Declaration«? Diese lautet:

»Seiner Majestät Regierung betrachtet die Errichtung eines Heimatlandes für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und wird ihr Möglichstes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, mit dem Vorbehalt, dass nichts geschehen soll, was in die bürgerlichen und religiösen Rechte vorhandener nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status, den die Juden in anderen Ländern genießen, eingreift.«

Selten in der Historie hat ein so kurzer Text – 67 Wörter im englischen Original – für so dauerhafte Unruhe gesorgt wie diese Erklärung, die der britische Außenminister Arthur Balfour am 2. November 1917 abgab. Die Geschichte Palästinas im 20. Jahrhundert – und nicht nur Palästinas – ist im wesentlichen die Geschichte der unterschiedlichen Interpretation dieses Schriftstücks, und meist geschah diese Interpretation gewaltsam. Als die Deklaration verkündet wurde, herrschte im Land Krieg; die Alliierten hatten der mit den Mittelmächten verbündeten Türkei bereits Jerusalem entrissen, aber in Samaria und Galiläa standen noch osmanische und deutsche Truppen. Der vorsichtige Wortlaut mit seinem vorsätzlich »dualen Charakter« bemühte sich um die Unterstützung beider Bevölkerungsteile, der Araber und der Juden. Das konnte schon damals nicht gelingen: Die Zionisten nahmen den Text als die Zusage eines jüdischen Staates (die er, genau betrachtet, nicht enthält), die palästinensischen Araber ließen sich durch seine Garantien keineswegs beruhigen.

Palästina war schon in ältesten Zeiten ein Streitobjekt dieser beiden Völker gewesen. Man braucht sich nur an die Konsonanten zu halten (die Vokale spielen in den semitischen Sprachen eine geringere Rolle), um zu erkennen, dass sich in den Palästinensern niemand anderes verbirgt als die biblischen Philister. Auch die Orte des Kampfes sind dieselben geblieben, nur die Taktik hat gewechselt: Hatte der jüdische Recke Samson noch die Tore der Philisterstadt Gaza ausgehoben und weggetragen, um ihren Widerstand zu brechen, so sollte die israelische Regierung später zum selben Zweck Gazas Tore geschlossen halten.

Die Neuzeit für Palästina begann mit Theodor Herzls Buch »Der Judenstaat« und der jüdischen Immigration, die daraufhin kurz vor 1900 einsetzte. Als Großbritannien 1918 das Mandat übernahm, sah es sich bereits mit zwei Nationen konfrontiert, von denen jede das Land ganz für sich in Anspruch nahm; es zu verwalten, erwies sich als eine undankbare Aufgabe. Durch die fortdauernde jüdische Einwanderung – 1920 waren nur 12,9 Prozent der Bevölkerung jüdisch, 1929 bereits 18,9 Prozent, 1940 knapp ein Drittel – fühlten sich die Araber bedroht, zumal sie an ökonomischer Kraft weit zurückstanden. Als eine britische Kommission eine Teilung des Landes vorschlug, lehnten die Araber dies empört ab, und 1938 brach der offene Bürgerkrieg aus, es gab mehrere Tausend Tote. Der Konflikt konnte nur durch Landung massiver Truppenverbände beendet werden. Ein arabischer Gegenvorschlag, den Juden eine autonome Sonderstellung in einem palästinensischen Staat zu gewährleisten, wurde wiederum von diesen aufs entschiedenste zurückgewiesen.

Im Zweiten Weltkrieg hielten die beiden feindlichen Lager im Großen und Ganzen Frieden – nicht nur die Juden, die einsahen, dass Großbritannien in seinem Kampf mit dem faschistischen Deutschland nicht geschwächt werden durfte, sondern bemerkenswerterweise auch die Araber. Gelöst waren die Probleme damit aber nicht; sie tauchten heftiger denn je wieder auf, als die britische Mandatsmacht 1948 abzog und einem neuen Staat das Feld räumte: Israel.

Diese Briefmarke präsentiert sich vor allem als ein Bild – als ein Bild so, wie man es sich vor 100 Jahren gern übers Sofa hängte. Das Wichtigste an einem solchen war der wuchtige, reich verzierte Rahmen, der dem, was innen gemalt war, seine Bedeutung zusprach, es dem Vergnügen des Betrachters empfahl und ihn zugleich versicherte, es im Griff zu haben. Europäische Mächte legten ein solches System von Zierleisten gern um ihre kolonialen Postwertzeichen und machten so das ferne beherrschte Land zum Guckkasten.

Oft schweift der Blick dabei vom Meer, über das die Kolonisatoren kamen, in die Vorgebirge des Hinterlands. Nicht so im Fall von Spitzbergen. Hier blickt man vom Land aufs Meer, denn aus diesem kam der Reichtum. Der Name des neu gewonnenen Territoriums steht da in einem geschwungenen Balken, der krönt und beherrscht; und ihm gleichberechtigt zur Seite, in heraldischer Kartusche, die Wertangabe, der Preis, stellvertretend für den Weltmarkt; auf ihn war die Inselgruppe, das letzte größere Stück Land Europas vor dem Nordpol, vergleichsweise spät, aber desto schneller und gewaltsamer gezogen worden.

Was Spitzbergen dem Markt zu bieten hatte, waren Walprodukte – das wertvolle Öl etwa oder die Barten, mit denen die Riesen der kalten Meere die winzigen Krebse, von denen sie sich ernähren, aus dem Wasser filterten. Fischbein, hart und elastisch, war unentbehrlich zur Stabilisierung des weiblichen Fundamentalkleidungsstücks im 19. Jahrhundert, des Korsetts. Die schönsten und längsten Barten besaß der Grönlandwal, der außerdem zutraulicher und weniger angriffslustig ist als andere Walarten und sich darum den Walfängern besonders anbot. Ein totes Exemplar wird an einer Kette gerade an den Strand geschleift, kein allzu großes, wie die beigegebenen Möwen erkennen lassen, keines von denen jedenfalls, die es auf 18 Meter Länge und anderthalb Tonnen Fischbein im Wert von 3000 Pfund brachten, nach heutigem Geld gewiss fast eine Million Euro. Mehr als 60.000 von ihnen wurden erbeutet. Man musste, obwohl der zweite Wal, der im Hintergrund hereingebracht wird, noch an eine gewisse Fülle denken lässt, offenbar schon mit den Zwergen unter den Riesen vorliebnehmen.

Читать дальше