Da war das Hawaii, das Chamisso gesehen hatte, schon in die graue Vorzeit versunken. Wie hatte er die Tänze der Männer und Frauen bewundert, deren Leidenschaft und Anmut in seinen Augen nichts auf der Welt zu gleichen schien! Und nichts auch ihren Zuschauern: »So hingerissen und freudetrunken wie die O-Waihier von diesem Schauspiel waren, habe ich wohl nie bei einem andern Fest ein Publikum gesehen.« Welch unendlicher Verlust, dass sich dies nicht malen ließ und dass die, die es versuchten, solch elende Stümpereien abgeliefert haben! Und der romantische Christ Chamisso fügt, drei Jahre vor der Ankunft der ersten Missionare, voll Trauer hinzu: »Es wird nun schon zu spät.«

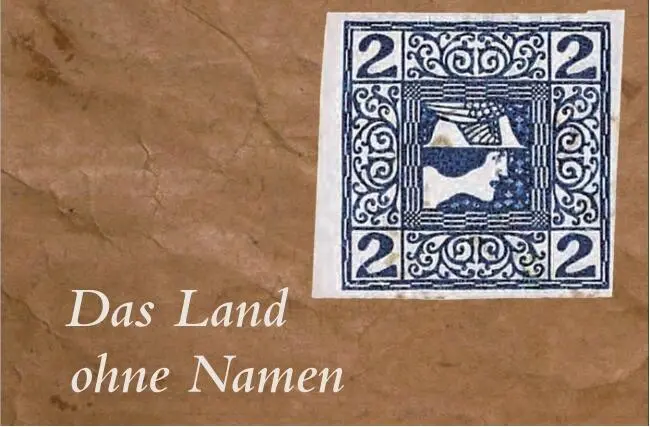

Es gibt ein paar wenige Länder, die es verschmähen, auf ihre Briefmarken zu schreiben, wie sie heißen. Großbritannien tut es aus Stolz, hat es doch die Briefmarke erfunden, und alle späteren Benutzer haben sich von ihm zu unterscheiden, statt umgekehrt. Das Land, um das es hier geht, aber tut es aus Verlegenheit; außer einer in allen vier Ecken wiederholten Ziffer, viel Ornamentik und der reichlich unverbindlichen Allegorie eines Merkur-Kopfes bietet es dem Betrachter nichts dar.

Was auch hätte es schreiben sollen? »Die Gesamtheit der im Reichsrat vertretenen Kronen und Länder«? Etwas lang für eine Marke, und zudem hätte es die nicht-deutschsprachigen Bürger (und das war die Mehrheit) erbost. Selbst so wäre es aber nur eine schnöde Abbreviatur gewesen für: die Königreiche Böhmen, Dalmatien und Galizien, die Erzherzogtümer Österreich unter und ob der Enns, die Herzogtümer Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Schlesien und Bukowina, die Markgrafschaften Mähren und Istrien, die gefürsteten Grafschaften Tirol, Görz und Gradisca, das Land Vorarlberg und die Stadt Triest mit Gebiet. Entsprechend tummelten sich auf dem Wappenschild dieses Gebildes, neben allen möglichen verschiedenfarbigen Löwen und Adlern mit ein oder zwei Köpfen, eine rotbewehrte goldene Ziege, eine Dohle, ein silbergehörnter Büffelkopf, ein schwarzbewehrter goldener Steinbock sowie ein feuerspeiendes silbernes Pantel mit Hörnern auf grünem Grund.

Dies alles bezeugte den Sammeleifer des Hauses Habsburg, das durch Kriege, Heirat, Tausch, Heimfall ein riesiges Reich erworben hatte und nun feststellen musste, dass das Prinzip der dynastischen Addition nicht mehr ausreichte, um es zusammenzuhalten; im Zeitalter des Nationalismus begann es in allen seinen vielen Nähten zu krachen. Reformen schienen unausweichlich; aber es zeigte sich, dass man das Ganze wie einen Magneten in beliebig viele kleine Stücke zerlegen konnte und noch immer jedes davon nach Plus und Minus auseinanderwies. Der größte derartige Schnitt war bereits 1867 geschehen, im sogenannten Ausgleich, als der ungarische Reichsteil in den Rang eines eigenen Staates erhoben wurde, mit eigenem Parlament und eigener Regierung und mit der westlichen Hälfte nur noch in der Person des Monarchen verbunden, der diesseits des Grenzflusses Leitha Kaiser, jenseits davon aber König hieß.

Ungarn wurde seiner diversen Völkerschaften durch seine unbedenklichen Mittel ganz gut Herr; nicht aber »Cisleithanien«. Hier erhoben die Tschechen, Italiener, Polen und Slowenen ihre Ansprüche, die Tschechen spalteten sich zudem noch in Alttschechen und Jungtschechen, die im Parlament übereinander herfielen, die Polen waren nur zur Zusammenarbeit zu bewegen, wenn man ihnen ihrerseits freie Hand gegen die ruthenische Minderheit ließ, die deutschen Liberalen sonderten sich in den Klub der Liberalen und die Fortschrittspartei. Besonders seit die Christdemokraten und die Sozialdemokraten in den 1890er-Jahren an Stärke gewannen, stand außerdem noch ein parteipolitisches Prinzip quer zum nationalen und vermehrte die Verwirrung. Der Sprachenstreit wurde zum Angelpunkt aller Politik, über Fragen wie die Beschriftung tschechischer Straßenschilder scheiterten Budgets und Kabinette. Jede lokale Streitigkeit besaß das Potenzial, das ganze Reich zu erschüttern, und wenn es beispielsweise den Slowenen zur Unzeit einfiel, dass ihnen in der vorwiegend deutschen Stadt Cilli ein Untergymnasium versprochen worden war, dann konnte man offenbar dieses Versprechen weder halten, ohne die deutschen, noch es brechen, ohne die slowenischen Abgeordneten gegen sich aufzubringen: So stürzte 1895 die Regierung Hohenwart.

Im Nachhinein erstaunt es, dass dieses Gebilde sich dennoch so lange hielt und dass es erst des äußeren Gewaltakts des Ersten Weltkriegs bedurfte, um es zu zersprengen. Seine Dichter, an denen es reich gewesen war, reagierten auf den Zusammenbruch unterschiedlich: Robert Musil mit Spott, Joseph Roth mit Wehmut, Hugo von Hofmannsthal, indem er das Faktum, so gut es ging, verleugnete, Karl Kraus mit grimmiger Genugtuung. In dem langen »Nachruf«, den er ihm 1919 hielt, begrüßt er es nachdrücklich, dass dieser »nationale Gemischtwarenladen«, dieser »k. k. Misthaufen« (für »kaiserlich« und »königlich«, d. h. österreichisch und ungarisch) endlich abgeräumt worden sei.

Ob etwas Besseres nachgekommen ist? Sieben Nachfolgestaaten, jeder stolz auf seinen Namen, teilten sich den habsburgischen Bestand; bis heute sind es zwölf geworden. Wo früher ein Land war, wie beschaffen auch immer, da laufen nunmehr Tausende von Kilometern frischer Grenzen; und wie jeder weiß, der seit den Neunzigern Nachrichten gehört hat: Nicht allen diesen Schnitten ist es gelungen, gut zu vernarben.

Es ist schon spät in der Nacht. Sandokan, der malaiische Piratenkönig, sitzt inmitten seiner Schätze in Gesellschaft seines Freundes Yanez und brütet dumpf vor sich hin.

»›Gibt es einen Gedanken, der dich quält?‹, begann Yanez von Neuem. ›Bald könnte man glauben, du grämst dich, weil dich die Engländer so hassen.‹

Wieder schwieg der Pirat.

Der Portugiese stand auf, zündete sich eine Zigarette an, ging zu einer Tür hinüber, die von der Wandverkleidung verdeckt wurde, und sagte:

›Gute Nacht, mein Bruder.‹

Bei diesen Worten fuhr Sandokan auf. Er hielt den Portugiesen zurück und sagte:

›Auf ein Wort, Yanez.‹

›Sprich nur.‹

›Weißt du, dass ich nach Labuan segeln will?‹

›Du! … Nach Labuan !‹«

Das ist Irrsinn, wie sie alle beide wissen. Denn auf Labuan, wenige Kilometer vor der Küste von Nordborneo gelegen, unterhalten die Briten eine starke Garnison. Schon seit 1846 sitzen sie hier; in diesem Jahr hatten sie den Sultan von Brunei besiegt und ihn gezwungen, die bislang unbesiedelte Insel abzutreten. Sie schien ihnen der ideale Posten, um von dort aus die Seeräuberei im Südchinesischen Meer zu bekämpfen. Sich dorthin aufzumachen, heißt für Sandokan, sich in die Höhle des Löwen zu wagen.

Aber hier lebt die wunderschöne blonde Marianna, genannt »die Perle von Labuan«. Ein einziges Mal nur hat Sandokan sie erblicken dürfen; doch so, dass es sich ihm eingebrannt hat für immer. Ein böser Onkel hält sie in der Festung wie eine Gefangene; und es ist klar, da wird der Pirat sie herausholen, koste es, was es wolle!

»Sandokan war vorgesprungen, mit wutverzerrten Lippen, wild funkelnden Augen, die Hände krampfhaft geschlossen, so als hielten sie eine Waffe umklammert. Es war jedoch nur ein kurzes Aufblitzen. Er setzte sich an den Tisch, leerte in einem einzigen Zug ein noch gefülltes Glas und sagte mit vollkommen ruhiger Stimme:

›Du hast recht, Yanez. Und dennoch werde ich nach Labuan gehen. Eine unwiderstehliche Macht treibt mich an diese Gestade und eine Stimme flüstert mir zu, dass ich dieses Mädchen mit dem goldenen Haar sehen muss, dass ich … ‹

Читать дальше