Abb. 2 Blick aus dem Weltraum auf das

„Gastliche Gestade für die ganze Welt“

Dieses Buch will einen Einblick in die bunte Lebens und Genusswelt der feinen Gesellschaft geben, die sich hier ein Stelldichein im Zeichen besonderer licentia , „Ausgelassenheit“, gab, und zumindest die wichtigsten jener „hundert Genüsse“ nachzeichnen, die die Stadt, glaubt man dem Dichter Martial, ihren Besuchern bot. Es ist eine kulturgeschichtlich, keine archäologisch orientierte Darstellung.

Vieles von dem, was die Spaßgesellschaft Baiaes ausmachte, lässt sich auf die gesamte römische Zivilisation übertragen. Das zeigt sich schlaglichtartig an dem berühmten Zweizeiler, mit dem ein Römer sein erfülltes Freizeitleben als Grabinschrift (!) zusammengefasst hat:

balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra,

set vitam faciunt: balnea, vina, Venus (CIL VI 15258).

Die Bäder, die Weine und die Liebe:

Sie ruinieren unseren Körper.

Aber sie machen das Leben aus: Die Bäder,

die Weine und die Liebe.

Das hört sich an, als hätte der Verfasser regelmäßig in Baiae Urlaub gemacht. Denn es sind eben diese drei Hauptattraktionen, für die der Nobelkurort – je nach Standpunkt – berühmt oder berüchtigt war. Als Slogan für ihren mondänen „Lustort“ – so die Bezeichnung Baiaes in älteren historischen Werken – hätten die PR-Verantwortlichen den Zweizeiler aber wohl doch nicht gewählt. Denn zumindest die heißen Quellen ihres Heilbades dienten ja der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Badegäste – und nicht dem „Ruin“ ihres Körpers.

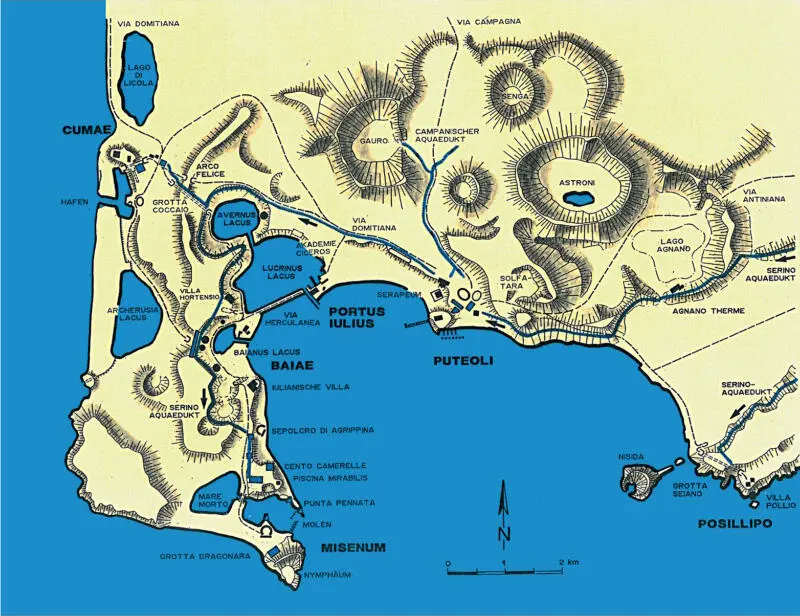

peregrinatio

Es klingt wie aus einem touristischen Werbeprospekt, wenn der Dichter Statius die Eröffnung der Via Domitiana im Jahre 95 mit der Feststellung bejubelt, dass, „wer den Tiber am frühen Morgen verlässt, am Abend schon auf dem Lucriner See Boot fahren kann“ (Stat. silv. IV 3, 112 f.). Das war schon ein bisschen übertrieben; der normale Reisende schaffte die Strecke von der Hauptstadt in den berühmten kampanischen „Wonnekessel“ – eine Formulierung Ciceros (crater ille delicatus, Cic. Att. II 8, 2) – sicher nicht an einem einzigen Tag. Gleichwohl verkürzte die neue Straße, die von der Via Appia bei Sinuessa abbog und an der Küste bis nach Cumae führte, die Reisezeit erheblich, weil sie den lästigen Umweg über Capua überflüssig machte. Der Hofdichter Domitians konnte sicher sein, dass die feine Gesellschaft der Hauptstadt in seinen Jubel einstimmte und die kleinen Korrekturen an der Wirklichkeit großzügig übersah – jedenfalls alle, die in der Ferienregion am Golf von Neapel einen Landsitz hatten und einige Wochen des Jahres dort verbrachten. Und das waren viele. Kampanien war das Zentrum der Villeggiatur der römischen Oberschicht. (Abb. 3)

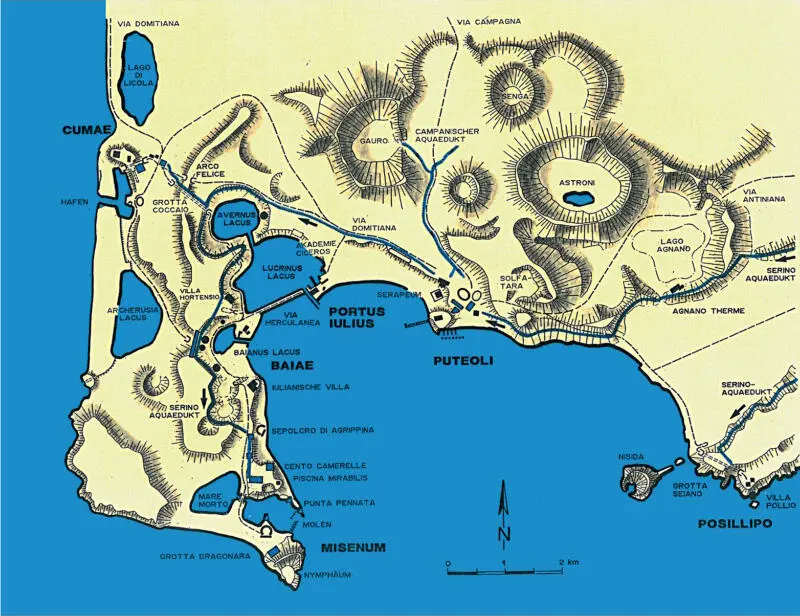

Abb. 3 „Freizeitlandschaft“ mit Meer und

Seen am Golf von Baiae –

Topografisches Modell von M. Döring

Der moderne Begriff „Villeggiatur“ (italienisch: villeggiatura ) bezeichnet den Urlaubsaufenthalt römischer Aristokraten auf Landgütern ( villae ), die sich als Leuchttürme der Zivilisation aus ihrer ländlichen Umgebung abhoben. Die meisten Landsitze dienten nicht mehr als Herrenhäuser auf einem agrarisch genutzten Grundbesitz, sondern waren luxuriös ausgestattete Refugien, in denen man sich vom Arbeits- und Alltagsstress der anstrengenden Großstadt Rom entspannte – für einige Tage oder auch einige Wochen.

Die Reise zur Ferienvilla und der Aufenthalt dort wurden häufig als peregrinatio bezeichnet. (z. B. Cic. Att. II 4, 3; II 6, 1). Darin steckt das Adjektiv peregrinus , „fremd“. Es ist also der Wechsel aus der gewohnten in eine fremde, jedenfalls nicht alltägliche Umgebung, die die Vorstellung von der peregrinatio prägt, ein wohltuender Ortswechsel, ein Herauskommen aus dem Alltagstrott, lateinisch gesprochen eine mutatio loci , von der sich viele trotz der damit verbundenen Reisestrapazen Erholung, Abschalten oder „Durchatmen“ versprachen. Dabei brauchte man, sobald man die villa erreicht hatte, auf den gewohnten Komfort nicht zu verzichten. Nicht wenige Angehörige der Elite besaßen mehrere villae in verschiedenen Gegenden. „Der Wechsel von Landschaft und Klima ist reizvoll“, stellte der Jüngere Plinius fest, „und auch schon das Reisen ( peregrinatio ) selbst von einer Besitzung zur anderen“ (Plin. ep. III 19, 4).

Allein war man indes selten. An landschaftlich schönen Orten – amoenitas , „Anmut“, „Schönheit“ ist das einschlägige Zauberwort – gab es geradezu eine Cluster-Bildung luxuriöser Landsitze, sodass niemand auf das übliche gesellschaftliche Leben mit Gastmählern, Gelagen und Partys in freier Natur verzichten musste – sofern er das wollte. Cicero siedelt einige seiner wichtigsten Abhandlungen als Gesprächsrunden in gerade so einem Urlaubsambiente an. Die villa ist damit auch ein Ort des geistigen Austausches und des intellektuellen Diskurses, wobei man die Zahl derer, die daran Interesse hatten, nicht allzu hoch veranschlagen sollte.

Wenn sich das otium , die „Freizeit“, vieler Römer der Oberschicht auf Kampanien konzentrierte, die südlich an Latium angrenzende Landschaft, so hatte das gute Gründe. Da war zum einen das angenehme Klima mit milden Wintern und nicht zu heißen Sommern. Dazu kamen die Nähe des Meeres, die erheblich zum landschaftlichen Reiz, eben der amoenitas , beitrug, sowie der fruchtbare vulkanische Boden, der eine reiche Vegetation sprießen ließ und unter anderem die berühmten kampanischen Rosen und den nicht minder berühmten kampanischen Wein hervorbrachte: Der „Falerner“ genoss einen legendären Ruf; er konnte es mit den besten Weinen der damaligen Welt aufnehmen.

Kein Wunder, dass diese Landschaft das Epitheton „glücklich“ trug: In der Bezeichnung felix Campania spiegelt sich auch die agrarische Üppigkeit. Im „glücklichen Kampanien“ herrschte, „wie die Alten es ausdrückten, ein gewaltiger Wettstreit zwischen Vater Liber (Bacchus, Gott des Weines) und Ceres, der Göttin des Getreides“ (Plin. NH III 60). Die Schriftsteller überboten sich geradezu in den laudes Campaniae , dem „Lobpreis auf Kampanien“. Der Grieche Polybios rühmt die „Fruchtbarkeit und Schönheit, die Lage am Meer und die Hafenplätze dieses vor allen anderen ausgezeichneten Landstrichs“ (Polyb. III 91), der Römer Florus preist Kampanien sogar als „herrlichste Gegend nicht nur Italiens, sondern auf dem ganzen Erdkreis“: „Nichts ist linder als das dortige Klima, zweimal ruft das Wetter dort durch seine Blumenpracht den Frühling hervor“ (Flor. I 11, 3).

Hinzu kommt das mythologische Erbe Kampaniens. Dort ist die Sibylle von Cumae zu Hause, die den römischen Stammvater Aeneas einst in die Unterwelt begleitet hat, dort sind, hält man sich an Vergils Nationalepos, schicksalhafte Entscheidungen für den Aufstieg Roms zur Weltmacht getroffen wurden. Die dramatische Szenerie dafür waren die Phlegräischen Felder, wo die Erde brodelte und heiße Dämpfe die Nähe des Eingangs zur Unterwelt anzuzeigen schienen. Cumae, Kap Misenum und der Averner See sind in der „Aeneis“ zentrale Orte für die Urgeschichte Roms. Dort gingen die Trojaner, die die Katastrophe ihrer Heimatstadt überlebt hatten, unter Führung des Aeneas an Land, dort weissagte die Sibylle den unaufhaltsamen Aufstieg Roms als zweites Troja (Stärk, Kampanien 37 ff.). Das war klassisches rus Maronianum , „Vergil-Land“, dessen „historische“ Stätten zum Besuchsprogramm patriotischer Römer und neugieriger Touristen zählten. Sie wollten die Stätten, die ihnen aus der Aeneis-Lektüre, einem Klassiker der Höheren Schule, vertraut waren, mit eigenen Augen sehen und erkunden.

Читать дальше