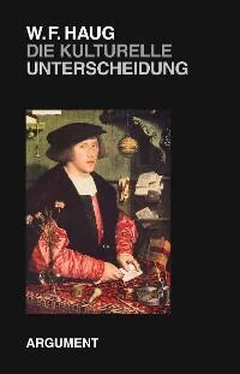

Das Portrait stellt eine ausgeprägt individuelle Persönlichkeit vor, doch diese erscheint nicht herausgelöst aus ihrer Tätigkeitswelt und Gesellschaft, nicht in der Form also, die man ›individuelle Abstraktion‹ nennen kann, sondern beruflich situiert und mit Requisiten versehen, die sie vielfach bezogen auf andere zeigen. Der Ort ist ein aus Brettern gezimmertes, relativ eng wirkendes Gelass, von dem nur die fensterlose Rückwand und ein Stück der rechten Seitenwand sichtbar sind. Die Wand ist spärlich mit zwei Querleisten und am oberen Bildrand mit zwei Regalbrettern bestückt. Hinter den Leisten stecken Briefe und Briefverschlüsse, an den Regalen, auf denen ein Buch und weitere Papiere liegen, hängen Feinwaage, zwei Sigelringe, Petschaft, Fadenspender und Schlüsselbund. Vor dieser Wand ist der Portraitierte postiert. Er steht oder sitzt hinter einer Art Tresen. Von diesem ragt nur die Tischplatte ins Bild, bedeckt mit einem Orientteppich.60 Darauf befindet sich eine venezianische Glasvase mit drei Nelken und Blütenzweigen von Goldlack, Rosmarin und Basilikum; daneben eine goldene Dosenuhr, ein Stempel, ein Sigelring, ein Satz weiterer Schreib- und Sigelutensilien und eine Schere. Den Abschluss bildet, gegen die rechte Seitenwand gelehnt, ein mit Lederriemen zusammengehaltenes voluminöses Konvolut, das als Kaufmannsbuch identifiziert zu werden pflegt61 und von einem dem Blick entzogenen, unterhalb der Tischhöhe angebrachten Seitenbord gestützt zu sein scheint.

In diesem gegenständlichen Ensemble präsentiert sich Georg Gisze, angetan mit schwarzem Samtbarett und schwarzem Umhang über einem rotschimmernden Hemd aus schwerer Seide mit weißem Besatz an der Brust und Spitzen an den Ärmelenden. An der Hüfte ragt, schwarz schimmernd, etwas ins Licht, das der Griff eines Degens sein könnte. In den Händen hält er einen Brief, den er gerade zu öffnen scheint. Den Kopf leicht nach rechts gedreht, scheint er dem Betrachter aus den Augenwinkeln direkt in die Augen zu blicken. Sein Gesichtsausdruck zeigt nichts von Imponiergehabe. Er scheint selbstbewusst, doch nicht selbstzufrieden, entspannt und doch wachsam, in sich ruhend und doch mit einem Anflug von Einsamkeit und Kälteerfahrung. Auf einem links über seinem Kopf mit Sigellack an die Wand gepinnten Zettel wird in einem etwas holprigen, auf Lateinisch abgefassten Distichon bekräftigt, dies sei in der Tat des vierunddreißigjährigen »Georgs Bildnis / Solch lebendige Augen und solche Wangen hat er«. Am linken Rand in Gesichtshöhe ist in feiner weißer Schrift der mit G. Gisze gezeichnete lateinische Spruch an die Wand geschrieben: Nulla sine merore voluptas – »Keine Lust ohne Kummer«, mit Anklang an Senecas viel blasseren stoischen Satz Nulla dies maerore caret – »Kein Tag ohne Kummer« (Troades).

Umgeben von Kaufmannssigeln seiner selbst und seiner Korrespondenten, sind weder Ware noch Geld in Sicht. Dass Gisze ›betucht‹ ist, verraten die teuren Tuche seiner Bekleidung, die goldenen Gegenstände, der Orientteppich und die Luxusvase. Nichts jedoch verrät, womit dieser Händler handelt. Wie er jedoch handelt und in welchem Medium, wird von allen Seiten bezeugt: Es ist das geschriebene Wort, die Korrespondenz, durch die hindurch er seine Geschäfte tätigt, was immer deren Gegenstand sein mag. Spielt das Handelsobjekt fürs Selbstbild dieses Händlers keine Rolle? Die Hauptrolle unter den Dingen, die diesen Menschen charakterisieren sollen, spielen die Briefe, die ihm aus anderen Weltgegenden seine Vernetztheit und seine Anerkennung spiegeln, gerahmt von den schreib- und versandtechnischen Hilfsmitteln.

Dieser Mann lässt sich repräsentieren im Sonntagsstaat, aber am Arbeitsort. Räumt man die paar goldenen Dinge in Gedanken zur Seite, zeigt sich ein Ort von plebejisch-handwerklicher Bescheidenheit. Von ihm hebt die kostbare Ausstattung des jungen Herrn sich ab, doch dieser Ort repräsentiert den werktäglichen Boden, auf dem der Sonntagsstaat sich erhebt und dem er sich verdankt. Nicht dass die Hinweise auf vornehme Verwandtschaft fehlten. Doch sie sind dezent angebracht. Man muss sie buchstäblich mit der Lupe suchen, und sie erschließen sich nur dem, der etwa weiß, dass der Bruder Bischof von Danzig ist. Religiöse Objekte sind nicht in Sicht. So drückt das Bild eine humanistische Haltung und ein diesseitiges, in Tätigkeit gründendes bürgerliches In-der-Welt-Sein aus. Dieser Kaufherr, der »Erszame / vorsichtige Jurge gysze / to lund in engelant«, wie einer der ausgestellten Briefe adressiert ist, scheint sich und seinesgleichen so selbstverständlich im Aufstieg zu erfahren, dass er bei aller Distinguiertheit, die nicht zu knapp repräsentiert ist, den geschichtlichen Tag für sich so einzurichten vermag, dass er die Distinktionskultur gleichsam mit links beherrscht und gleichwohl sich in seiner kulturellen Unterscheidung zuletzt selbst verwirklicht.

Drittes Kapitel

Materielle Kultur. Eine Problemskizze

1. Die geschichtsmaterialistische Herausforderung

Wie sich zeigen wird, ist der Begriff »materielle Kultur« nicht allein »mehrdeutig und nur vage bestimmt« (Hahn 2005, 9),62 sondern von Grund auf paradox. Dennoch ist dasjenige, was er anzielt, desto gehaltvoller, je unbefangener es die Provokation aufnimmt, mit der die jungen Marx und Engels einst auf dem vom Deutschen Idealismus geprägten Feld63 aufgetreten sind: »Man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren, ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst.« (DI, 3/21). »Materiell« meint hier ›stofflich-physisch‹ nicht im dinglichen Sinn, sondern im dynamischen Sinn des »Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur«, durch den die Arbeit als »Bildnerin von Gebrauchswerten« und damit »von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen«, das menschliche Leben »vermittelt«, wie es später im Kapital heißt (23/57). ›Stofflich‹ ist im Begriff des Stoffwechsels also eher ›physiologisch‹ im Sinne der notwendigen Lebensmittel (im weiten Sinn aller Mittel zum Leben) und ihrer tätigen Gewinnung aus Naturstoff zu verstehen. Das hier gemeinte ›Materielle‹ ist daher, weil es die Arbeit als produktiven Stoffwechsel prominent enthält, dem ›Mentalen‹ nicht nur nicht entgegengesetzt, sondern impliziert es als humanspezifische Notwendigkeit. Zudem wird Marx im Ansatz darauf achten, dass die imaginären und symbolischen Dimensionen in die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse bestimmten Gebrauchswerte eingeschlossen sind: »Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z. B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache.« (23/49)

Die produktivistische Note, die jener rhetorische Eröffnungszug der beiden enthusiastischen Gründer eines »neuen Materialismus« (Marx, ThF 10, 3/7) trägt, wird von ihnen unverzüglich korrigiert im Sinne jener »ursprünglichen […] Verhältnisse«, die »vom Anbeginn der Geschichte an […] zugleich existiert haben und sich noch heute […] geltend machen«, die wir im vorhergehenden Kapitel behandelt haben. Neben der Güterproduktion und der durch sie bedingten Bedürfnisentwicklung fungieren hier gleich ursprünglich Familie, Sprache und Bewusstsein. Nach diesen Strukturmomenten menschlicher Existenz im Sinne einer allgemeinhistorischen Anthropologie64 werden nacheinander die auf jener Grundlage sich historisch in Arbeitsteilung, Klassenherrschaft und Staat ausfaltenden weiteren gesellschaftlichen Verhältnisse eingeführt. Wie wir gesehen haben, werden damit zugleich die Bildungsbedingungen von »›reiner‹ Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc.« (31) in Gestalt der »Teilung der materiellen und geistigen Arbeit« (31) aufgewiesen, wobei Marx dem Recht einen eigenen Zusatz widmet (539).

Читать дальше