Die Besonderheit Roms in dieser Welt von kriegslüsternen Staaten war seine grundsätzliche Offenheit gegenüber Fremden, und das führt uns geradewegs zurück zur Frage nach den wahren Römern: Rom hatte die Fähigkeit und die Bereitschaft, aus besiegten Gegnern zuerst Verbündete und am Ende Bürger des eigenen Staates zu machen. Ein wahrer Römer war im Prinzip jemand, der das römische Bürgerrecht hatte – Punkt. Zusätzlich konnte auch römische Bildung ( humanitas ) nicht schaden, aber eine spezielle „römische Rasse“, „römisches Blut“ oder eine „rein römische Abstammung“ spielten keine Rolle. Grieche war man entweder von Geburt an oder man war es nicht – Römer konnte man werden, indem man Bürgerrecht und humanitas erwarb. Dieses neuartige Konzept von Staatsbürgerschaft, das nicht mehr an ethnische Herkunft, Sprache oder Wohnort gebunden war, war eines der Geheimnisse des römischen Erfolgs. Das andere bestand darin, dass man ein Römer sein konnte, ohne es ausschließlich sein zu müssen.

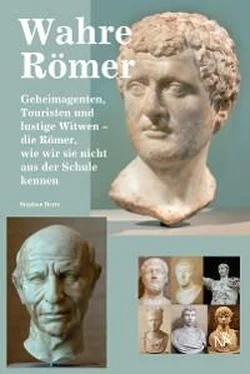

In der Forschung herrschte zwar lange die Vorstellung, dass „Romanisierung“ die Ausbreitung einer mehr oder weniger einheitlichen Zivilisation bedeutete, die von den Provinzbewohnern passiv übernommen wurde – oder ihnen sogar einfach übergestülpt wurde. Das aktuelle Bild dieses kulturellen Diffusionsprozesses ist jedoch wesentlich facettenreicher, und spannender ist es obendrein. Die Völker des Imperiums hatten einen wesentlich aktiveren Part, als man früher dachte: Sie haben sich die römische Kultur selbst angeeignet, und dabei obendrein für ihre eigenen Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt. So gab es streng genommen in der römischen Kaiserzeit nicht die eine römische Kultur, sondern ein ganzes Bündel von verwandten provinzialrömischen Kulturen. Sie hatten erkennbar eine gemeinsame Wurzel, aber auch deutlich individuelle Züge, in denen vorrömische Traditionen in vielfältiger Weise fortlebten (Abb. 1).

Abb. 1:Gallo-römischer Umgangstempel (Rekonstruktion auf dem Martberg/Eifel). Die Versatzstücke der Architektur wie Säulen und Ziegeldächer sind römisch. Solche Tempel entstanden im gallischen Raum erst unter römischem Einfluss. Die Anlage des Baus jedoch, eine zentrale Cella mit einem umlaufenden Gang für Prozessionen, ist eine gallische Neuschöpfung, die den Bedürfnissen der hergebrachten, vorrömischen Kultpraxis dient.

Damit taucht auch die Frage nach möglichen Analogien zu unserer eigenen Zeit auf, denn das multiethnische Imperium Romanum war mit Herausforderungen konfrontiert, um die auch aktuelle Debatten kreisen – siehe die Stichworte Integration, Multi-Kulti, Identität und Toleranz. Auf die Frage der Aktualität, der möglichen „Message“ für uns heute, werden wir am Schluss des Buches kurz zurückkommen.

Am Ende des römischen Integrationsprozesses steht dann beispielsweise jemand wie Pontius Pilatus: Im Verfahren gegen Jesus von Nazareth verkörpert er die römische Staatsmacht, aber er selbst hat samnitische Wurzeln. Und die Samniten waren jahrhundertelang Erzfeind und gefährlichster Gegner Roms auf der italischen Halbinsel – der Feldherr Gavius Pontius, der den Römern die berühmte Niederlage bei den Caudinischen Pässen im Jahr 321 v. Chr. bereitete (das besiegte Heer wurde „unter das Joch“ geschickt), gehört vielleicht zu den Ahnen des Pilatus.

Keltische Wurzeln hat hingegen höchstwahrscheinlich ein anderer bekannter Römer, der kaiserzeitliche Historiker Cornelius Tacitus. Und im Osten des Imperium Romanum war das antike Multi-Kulti noch ausgeprägter, denn als die Römer dorthin kamen, fanden sie bereits einen Mix aus griechischen und vorgriechischen Kulturen vor. Domitius Ulpianus, einer der wichtigsten römischen Juristen überhaupt, ist ein perfektes Beispiel für die wahren Römer, die aus diesem Schmelztiegel hervorgegangen sind: In der umfassenden Sammlung römischer Rechtstexte, die im 6. Jh. n. Chr. von Kaiser Justinian veranlasst wurde, nehmen Passagen von ihm eine zentrale Stellung ein. Zu Ulpianus’ Zeiten, drei Jahrhunderte zuvor, erhielt seine Heimatstadt Tyros überhaupt erst den begehrten Status einer römischen colonia . Die Stadt und ihre Einwohner betrachteten sich zu diesem Zeitpunkt als „griechisch“, aber ursprünglich war Tyros eine phönizische Gründung.

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um auf die folgenden Kurzporträts einzustimmen. Denn der kulturellen Vielfalt im Imperium Romanum werden wir uns nicht abstrakt nähern, durch theoretische und tief schürfende Überlegungen zum Wesen einer globalisierten und multikulturellen Gesellschaft, sondern durch einen Blick auf konkrete Menschen. Ausgewählt wurden gerade diese Frauen und Männer, weil sie uns einen ganzen Reigen verschiedener Lebenswelten in sozialer, kultureller, ethnischer und religiöser Hinsicht vor Augen führen. Dabei bilden die ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit einen Schwerpunkt, denn in dieser Zeit war die Integration der Mittelmeerwelt und Westeuropas am stärksten ausgeprägt. Nie zuvor hatte es derart intensive wirtschaftliche und kulturelle Verknüpfungen in einem Raum vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, von Britannien bis Ägypten, gegeben, wie unter dem Schutzschirm der Pax Romana . Zivile und militärische Karrieren verpflanzten Menschen von einer Ecke des Imperiums in die andere, aber auch private Reisen sorgten dafür, dass man in der Welt herumkam: Sportliche und kulturelle Events zogen wie heute die Massen an, man besuchte Heiligtümer und Orakel. Vor allem die Genesung versprechenden Asklepios-Heiligtümer hatten einen ähnlichen Zulauf wie Lourdes heute, aber auch rein touristische Neugier war den Menschen nicht fremd – die Wunder Ägyptens waren damals schon ein Muss für kulturbeflissene Reisende. Die Reisefreude der wahren Römer wird auch an Beispielen aus diesem Buch deutlich werden.

Die meisten der hier Vorgestellten sind zudem Personen, die bei weltgeschichtlichen Ereignissen eher in der zweiten Reihe gestanden haben, oder sogar in der dritten und vierten. Die ganz Großen der Historie wie Caesar oder Cicero, deren Lebensumstände wahrlich schon mehr als einmal erzählt wurden, bleiben außen vor. Selbst für diese ganz Großen könnte man übrigens oft keine komplette Biografie im modernen Sinn schreiben, von Tacitus beispielsweise kennen wir das Geburtsdatum gar nicht und den Vornamen nicht sicher – wahrscheinlich Publius, aber auch Gaius kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb ist in diesem Buch mit gutem Grund nur von Kurzporträts die Rede, von Schlaglichtern, die auf die antiken Lebensverhältnisse fallen.

So wird die Annäherung an unsere wahren Römer eine archäologische und historische Spurensuche sein, bei der auch epigraphische und papyrologische Belege eine Rolle spielen: Texte und Textfragmente auf Stein, Bronze, Papyrus und dergleichen mehr. Es ist spannend, einmal dieses reichhaltige, aber meist verstreut dargebotene Material unter einer gemeinsamen Perspektive vorzustellen: Wer sich mit römischer Wirtschaft beschäftigt, stößt früher oder später auf Eurysaces; Liebhaber der Rechtsgeschichte kennen Babatha und ihr Archiv; und im Zusammenhang mit spätrömischer Militärgeschichte begegnet einem unweigerlich Abinnaeus, ebenfalls mit seinem Archiv (der übrigens vielleicht nicht glücklich wäre über das Bild, das er so der Nachwelt hinterließ). Es wird Zeit, diese drei und noch andere einmal gemeinsam auftreten zu lassen.

Karte I:Die Römische Welt

Читать дальше