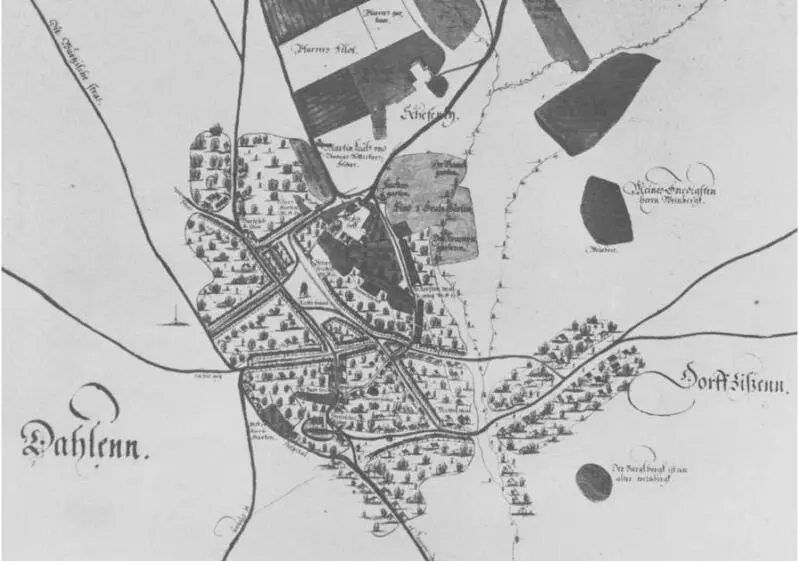

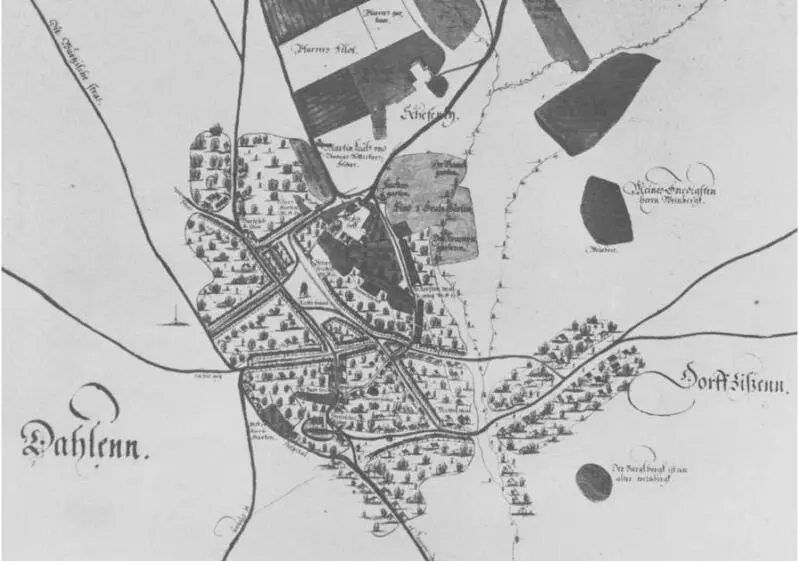

Stadtplan aus dem Jahr 1619

Das Schloss, es wird schon als solches bezeichnet, obwohl es zu dieser Zeit noch ein Fachwerkgebäude war, liegt auf einer Anhöhe, an deren Fuße sich die städtischen Anlagen südlich und östlich ausbreiten. Auf dem Plan ist auch ein mit Reihenhäusern bebauter Weg zu sehen, der einstmals nördlich um die Stadt führte. Ein Rest davon ist das Mühlgässchen. Den größten Teil dieses Pfades hat man vermutlich bei der Anlage des Schlossparks beseitigt.

Aus dem Stadtbuch von 1480 erfahren wir weiterhin noch einiges über die Gesamtanlage der Stadt. So finden wir für verschiedene Stadtteile noch Bezeichnungen, die heute nicht mehr bekannt sind. Der Teil der Stadt, der nördlich der Peterskirche lag, wurde „Hinter St. Peter“ genannt, während der Teil südlich der Peterskirche bis zum Markt „St.-Peters-Ende“ hieß. Als wichtige Straßen werden die „Lange Straße“ (August-Bebel-Straße) und die „Kirchgasse“ (Kirchstraße) erwähnt. Das Zentrum der Stadt bildete, wie bereits mehrfach erwähnt, der Markt. Ihn bezeichnete man seinerzeit als „Ring“. Das Rathaus befand sich, wie ebenfalls auf dem Plan von 1619 zu erkennen ist, mitten auf dem Markt.

Das Rathaus war zu jener Zeit wesentlich kleiner als heute. Trotzdem nutzten die Bürger für die Verwaltung der Stadt nur einen Teil des Gebäudes in der oberen Etage. Die Räume im Erdgeschoss dienten Händlern und Gewerbetreibenden, sodass man das Rathaus im Volksmund auch als „Kaufhaus“ bezeichnete. Dem Stadtbuch von 1610 kann man entnehmen, dass es dazu 5 Kammern gab, die um 1494 gegen einen jährlichen Mietzins von 6 Groschen pro Kammer vermietet wurden, und zwar die eine Hälfte am Dienstag nach Ostern, die andere zu Michaelis (29. September). Laut einer Eintragung im Stadtbuch von 1483 verpflichten sich die „ehrsamen und vorsichtigen Handwerksmeister der Schusterinnung“, dem Rate jährlich 10 Groschen in bester Münze dafür zu zahlen. Dafür erhielten sie das Recht, „mit ihren Waren unten im Kaufhaus zu stehen“ . Allerdings war ihnen dieses Recht während der Jahrmärkte untersagt. Das Ganze endete aber im Jahr 1719, da das Rathaus bei diesem letzten großen Stadtbrand ein Opfer der Flammen wurde.

Auf dem Stadtplan von 1619 sind vier Stadttore zu erkennen. Im Westen, am Ende der Kleinen Straße (Wurzener Straße), befand sich etwa in Höhe des Stadtgrabens das Wurzener Tor . Nach Osten zu in Richtung Strehla, am Ende der Kirchgasse (jetzt untere Kirchstraße), befand sich das Strehlaer Tor . Dieses ist etwa am Platz des heutigen Pfarrhauses eingezeichnet. Die nach Norden in Richtung Torgau führende Straße verließ die Stadt durch das Torgauer Tor , welches sich in Höhe der Lindenallee befand und wegen seiner Lage am Petersviertel bzw. der Nähe zur Peterskirche auch als Peterstor bezeichnet wurde. Das Oschatzer Tor stand am südlichen Ende der jetzigen Oschatzer Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 17. Man erkennt aber auch, Dahlen war von keiner Stadtmauer umgeben. Wahrscheinlich ist, dass man die Stadtbefestigung mit dem Bau der Tore begonnen hatte, dann aber vermutlich aus Geldmangel nie fortsetzte. Aus anderen Urkunden kann man aber schließen, dass es eine Art Verhau gegeben hat, der sich längs des Stadtgrabens hinzog.

Dieser führte vom Wurzener Tor zum Oschatzer Tor, entlang des heutigen Stadtgrabens, die heutige Lindenstraße, bis zum Strehlaer Tor . Sodann folgte er dem heutigen Schwanengässchen, dem Mühlgässchen und jenem Weg, welcher bei der Anlage des Schlossparks verschwand, bis zum Torgauer Tor .

Der Schwanenteich wird auf dem Plan von 1619 als Badeteich bezeichnet. Weiterhin sind drei Wassermühlen, die Quatzschmül , die Mittelmül und die Kerstenmül (dazu mehr in einem späteren Kapitel) sowie das Hospital zu sehen. Dieses befand sich hier bereits am Standort in der Hospitalstraße, die aber zu jener Zeit noch außerhalb der Stadt lag. Im Stadtbuch von 1610 werden zudem noch zwei Badehäuser erwähnt, deren eines sich neben der Peterskirche befand, und das andere am Badeteich .

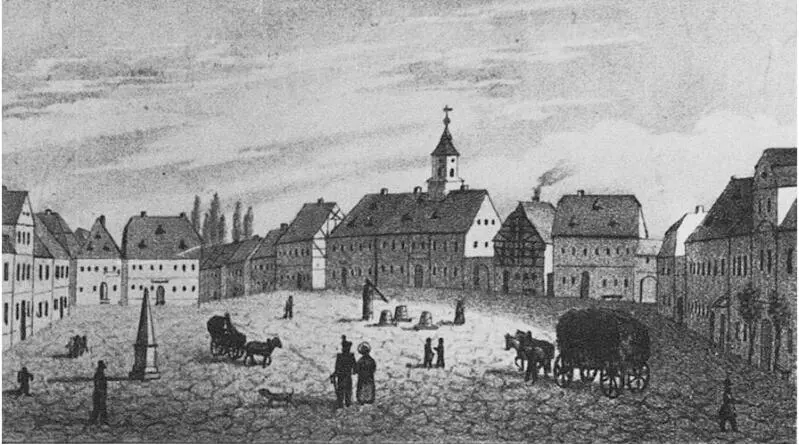

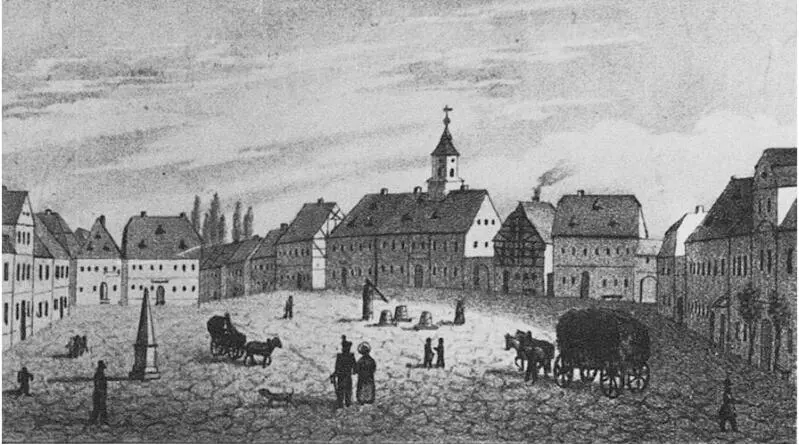

Der Dahlener Markt um 1840 (Lithographie)

Ein wesentlich späterer Hinweis bezüglich eines noch vorhandenen Durchgangsverkehrs auf dem durch die Stadt Dahlen verlaufenden Handelsweg lässt sich auf einem Stich entdecken, der etwa um 1840 angefertigt worden sein dürfte. Auf ihm ist der Dahlener Markt bereits mit seinem neuen im Jahr 1818 eingerichteten Rathaus zu sehen. Auch eine Distanzsäule steht hier noch mitten auf dem Markt, obwohl sie bereits 1820 abgebaut worden sein soll.

Die Handelswege, die für viele Orte überhaupt erst die Entwicklung zu einer Stadt ermöglichten und für ihren wirtschaftlichen Aufschwung sorgten, brachten aber nicht nur Vorteile. Dies galt vor allem in Kriegszeiten. Schon seit der Zeit der Völkerwanderung wählten die Heere, ob Freund oder Feind, diese Straßen. Hier zogen Ungarn, Polen und Hussiten durch. Aber auch die Truppen im Schmalkaldischen Krieg, im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg. Jeder Krieg traf die an diesen Straßen liegenden Ortschaften besonders schwer. So erging es auch der Stadt Dahlen, wie wir in nachfolgenden Kapiteln noch sehen werden. Im Laufe ihrer langen Geschichte bildete jeder Krieg, der in der Mitte Deutschlands stattgefunden hat, eine Zäsur in der Entwicklung der Stadt Dahlen.

Quellen und Literaturverzeichnis

1. Johannes Fuchs: „Ein mittelalterliches Bauwerk in Dahlen“ Rundblick 1956/21.

2. W. F. Semjonow: „Geschichte des Mittelalters“, Verlag Volk und Wissen, Berlin 1952.

3. Gross, Reiner: „Geschichte Sachsens“, Edition Leipzig, 2007.

4. Joseph Fritscher: „Einige Bemerkungen zu den Geschichtlichen Nachrichten aus der Dahlener Heide“, Rundblick 22/56.

5. 5. Mutzsch-Reichenbach, Carl v.: „Die interessanten alten Schlösser und Burgen Sachsens“, erschienen 1940 bei Wilhelm Baeusch, Dresden.

6. Buchwald, D. Georg: „Neue sächsische Kirchengalerie. Ephorie Oschatz“, erschienen 1901 bei Arved Strauch, Leipzig.

7. Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt Dahlen, erschienen 1928 bei F. Irrgang, Dahlen.

8. Ruppel, H. Gotthelf: „Aus Strehlas vergangenen Tagen“, erschienen 1936 bei Georg Luck Nachfahren, Strehla.

9. Kleber, Julius: „Chronik der Stadt Strehla und Umgegend“, erschienen 1909 bei Robert Noske, Borna und Leipzig.

10. Lepsius, C. P.: „Geschichte der Bischöfe des Hochadels Naumburg“, erschienen 1846 bei Franz Littfas, Naumburg.

11. Ernst Burkhardt: „Geschichtliche Nachrichten aus der Dahlener Heide“, Rundblick 1957/1.

12. „Neue Sächsische Kirchengalerie“, Verlag Arwed Strauch, Leipzig 1901.

13. „Sachsens Kirchen-Galerie“, 3. Band, Inspection Oschatz erschienen bei Herrmann Schmidt, Dresden 1840.

14. M. Carl Samuel Hoffman: „Historische Beschreibung der Stadt, des Amtes und der Dioces Oschatz“, Verlagsbuchhandlung Oschatz, 1813.

Archivalien

1. „Copien der Stadt Dahlen Hebenden privilegien und Vortrege 1461–1591.“, Heimatmuseum Dahlen.

2. „Heimatbuch der Stadt Dahlen /Band I“, Heimatmuseum Dahlen.

3. Brief des Dietrich von Schleinitz wegen Überlassung des Rathauses zu Dahlen an den Rat und die Gemeinde der Stadt Dahlen gegen jährlichen Zins, (1479) 1681, Staatsarchiv Leipzig.

Читать дальше