Für die Entwicklung einer Stadt spielen natürlich auch überregionale Ereignisse eine große Rolle. Vor allem dann, wenn wie im Falle der Stadt Dahlen, vieles auch vom Handelsverkehr abhing.

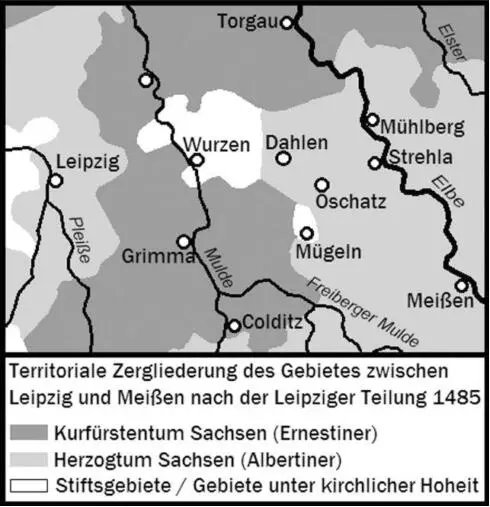

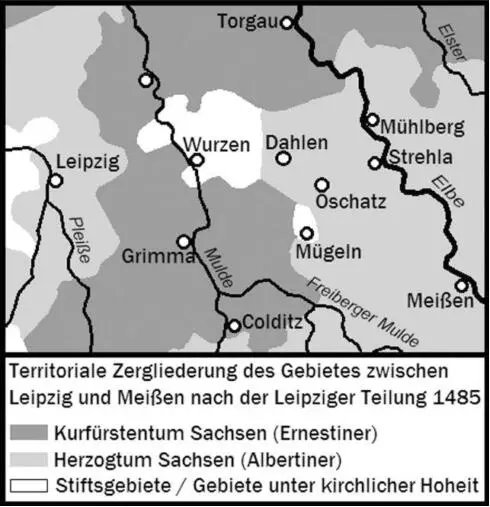

So hatte sich der wettinische Gesamtbesitz zu einem der am weitesten entwickelten deutschen Staaten nach dem habsburgischen Kaiserhaus herausgebildet. Im Jahr 1485 konnten sich jedoch die beiden Erben des wettinischen15 Besitzes nicht auf eine gemeinsame Regierung einigen und so beschlossen sie im November 1485 die Aufteilung des sächsischen Landes, bekannt geworden als sogenannte „Leipziger Teilung“. Sie verfuhren dabei so unglücklich, dass jeder ein zersplittertes Territorium regierte. Dabei beachteten sie weder historische, noch ökonomische Bindungen. Einige gegenwärtige Historiker sind allerdings der Meinung, dass die Landesherren mit dieser Art der Teilung die Absicht verfolgten, eine dauerhafte Teilung zu erschweren, bzw. unmöglich zu machen, so dass beide sächsischen Länder in absehbarer Zeit wieder zusammengeführt würden.

Dem von nun an ernestinischen16 Kursachsen gehörte der nördliche Landesteil mit der Residenz in Torgau und dem südwestlich gelegenen Thüringen. Diese beiden Gebilde waren nur durch einen schmalen Landstreifen zwischen Wurzen und Machern verbunden.

Das albertinische17 Herzogtum, zu welchem Dahlen nun gehörte, bestand aus den östlichen Gebieten um Meißen und den westlichen mit Leipzig und Nordthüringen. Inmitten dieses „Grenzknotens“ lag zudem auch noch das Stiftgebiet des Wurzener Bischofs.

Das Ganze sollte jedoch nach der Reformation eine abermals gesteigerte Brisanz erfahren. Da die beiden sächsischen Staaten nun auch noch unterschiedlichen Konfessionen angehörten (Albertiner katholisch / Ernestiner evangelisch reformiert), kam es in der Folge zu Repressalien für Durchziehende, die der jeweils anderen Glaubensgemeinschaft angehörten. Diese religiösen Verhältnisse blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Richtung der Handelszüge. Man war gezwungen, das Gebiet des jeweils anderen zu umgehen, und so kam es zu einem recht komplizierten Wegenetz in der unmittelbaren Umgebung von Dahlen. Dieser Weg resultiert aus einer südlichen Umgehung des Wurzener Stiftgebietes über Börln, Schwarzer Kater, südlich an Dahlen vorbei (im Bereich des Bahnhofs), weiter über Großböhla nach Oschatz. Der zwischen Schwarzer Kater und Großböhla zu jener Zeit vermutlich neu angelegte Weg wird auf einer Karte von 1621 als „langer Trab“ bezeichnet. Der heutige Begriff Hainstraße geht sicher auf den diesen Weg säumenden Wald (Hain = Wald) zurück. Erst im Jahr 1547, nach der Beendigung des Schmalkaldischen Krieges, wurde Sachsen wieder ein einheitlicher Flächenstaat, und die Handeltreibenden konnten wieder die traditionellen Wege benutzen.

Karte Leipziger Teilung

Auf Handelswegen, die durch Dahlen führten, rollten nun fast täglich Wagenzüge. Wenn sie die Tore der Stadt passierten, prüften Stadtwächter die Geleitzeichen der Fuhrleute und kassierten das Geleite, eine Gebühr für die Passage durch die Stadt. Diese Einnahme kam aber ausschließlich dem Grundherren zugute.

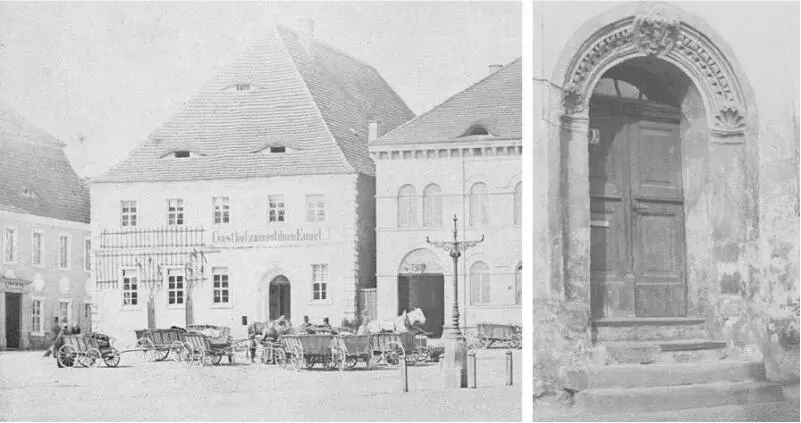

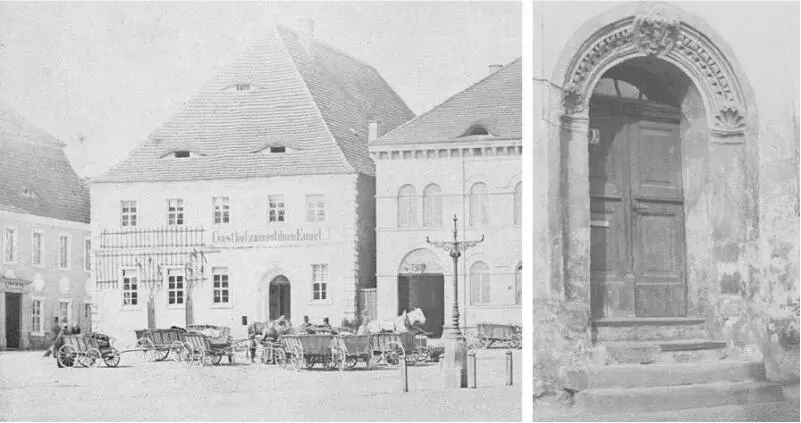

Ein wichtiger Zugewinn für die Stadt ergab sich durch die Übernachtung der durchreisenden Fuhrleute. Sie konnten in Herbergen wie dem „Goldenen Engel“ oder dem „Schwan“ ihre Pferde ausspannen und selbst übernachten. Das jetzige Gebäude des Gasthofes „Zum goldenen Engel“ wurde etwa um 1600 im Renaissancestil erbaut. Es hat als eines von wenigen Häusern (am Markt das einzige) alle nachfolgenden Stadtbrände fast unbeschadet überstanden und ist damit neben der Kirche das derzeit älteste unter Denkmalschutz stehende Gebäude von Dahlen. An dessen Stelle soll sich aber auch schon im 13. Jahrhundert ein Gasthof mit Ausspanne befunden haben.

Ihre Wagen stellten die Händler auf dem Markt ab. Dieser Umstand erklärt sicher auch den relativ großen Marktplatz (100 m x 65 m) für eine so kleine Stadt wie Dahlen, in deren Mauern selbst bis in die jüngste Vergangenheit, kaum einmal mehr als 3000 Einwohner gelebt haben. Meistens waren es wesentlich weniger. Der Marktplatz entstand an der Stelle, wo sich die „Hohe Straße“ mit der Torgau/Oschatzer Straße kreuzte. Vor allem die langen Wagenzüge mit den Salzladungen, welche Dahlen passierten, haben die Entwicklung der Stadt günstig beeinflusst.

Wie wichtig diese „Durchgangsstraßen“ als Einnahmequellen für den Grundherrn gewesen sind, und das selbst noch einige hundert Jahre später, zeigt ein Erlass des Wolff Abraham von Schleinitz aus dem Jahr 1578. Darin hat er für (fast) alle Durchziehenden eine Gebühr – das „Geleide“ – festgelegt. Wir würden das heute als Maut bezeichnen. Mehr darüber soll im nächsten Kapitel ausgeführt werden.

Für einen weiteren Verdienst, vor allem für die Handwerker, dürften die zumeist schlechten Straßenverhältnisse gesorgt haben. Reparaturen an den Frachtwagen sowie am Zaumzeug der Zugtiere wurden immer wieder notwendig. Das brachte viel Arbeit für Schmiede, Sattler und Wagenbauer. Aber auch andere Handwerker dürften mitverdient haben. So boten sich durch den Handel für viele Berufszweige gute Verdienstmöglichkeiten in Dahlen. Dies wird auch ein Anreiz gewesen sein, dass sich im Laufe der Jahrhunderte doch der eine oder andere in Dahlen niederließ und so die Bevölkerungszahl allmählich zunahm.

Der vermutlich älteste noch erhaltene Stadtplan von Dahlen ist etwa um das Jahr 1619 entstanden. Darauf wird der Weinberg noch als „meines gnädigen Herren Weinbergk“ ausgewiesen. Diese Bezeichnung kam nur einem Landesfürsten zu und wirklich besaß von 1619 bis 1632 Kurfürst Georg I. von Sachsen das Rittergut Dahlen. Dieses ist an der Stelle des heutigen Schlosses mit „MGH. Hoff“ (meines gnädigen Herrn Hof) eingezeichnet. Ein Lehnsbrief vom 12. Mai 1602 nennt für das Jahr 1592 Georg von Schleinitz noch als Lehnsherr. Auch der Burgberg wird auf dieser Karte als „alter Weinbergk“ bezeichnet. Zu jener Zeit muss das Klima für den Weinanbau in unserer Gegend recht günstig gewesen sein, denn Dahlen hatte 13 ½ Eimer (1 Eimer = 67,362 Liter) Wein vom Weinberg an den kurfürstlichen Hof zu liefern.

Im Juli 1619 brannten in Dahlen 40 Häuser nieder, was auf dem Plan nicht ersichtlich ist, so dass man davon ausgehen kann, dass er im ersten Halbjahr 1619 entstanden sein muss. Auf diesem Plan lassen sich schon die stattlichen Ausmaße des Marktes erkennen, was auf einen regen Handelsverkehr der damaligen Zeit schließen lässt. Auf dem Plan sieht man deutlich die Stallungen, die heute noch vom Hof des „Goldenen Engel“ ausgehend, entlang der Wurzener Straße zu erkennen sind. Sie beherbergten die zahlreichen Zugtiere der hier übernachtenden Fuhrleute, während die mit Planen überdachten Frachtwagen auf dem Markt parken mussten.

| Der Gasthof zum Goldenen Engel (Fotografie um 1900) |

Das Portal des „Engels“ im Stil der Renaissance erbaut (Fotografie um 1950) |

Leider von vielen Farbschichten bedeckt – aber immer noch gut sichtbar – der Engel im Schlussstein (2012)

Auf dem Plan ist zudem ersichtlich, dass die Peterskirche noch nicht abgerissen war. Sie findet sich südlich neben dem später errichteten Schloss eingezeichnet. Besonders fällt die sehr geschlossene Reihenbebauung in den Straßen auf. Man erkennt aber auch deutlich eine Vierteilung der Stadt auf dem Stadtplan. Diese vier Teile sind die Gebiete um die Kirche „Unser Lieben Frauen“, um das Rittergut und spätere Schloss, die Stadtanlage um den Markt und das Dorf Zissen.

Читать дальше