Die wichtigsten Märkte, die es für den Handwerksbetrieb zu beobachten und zu analysieren gilt, sind der Absatzmarkt und der Beschaffungsmarkt.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Untersuchung des Absatzmarktes.

2.1.1Methoden der Marktanalyse und Marktforschung

Ziel

Hauptziel der Marktanalyse und Marktforschung ist es, Handlungsalternativen für den Betriebsinhaber zu schaffen, die dazu beitragen, die Unternehmensziele zu verwirklichen.

Die systematische Untersuchung und Beobachtung der Stellung eines Unternehmens im Marktgeschehen stellt eine wichtige Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Erfolg dar. Somit kommen der Marktanalyse und der Marktforschung innerhalb des Bereichs Marketing eine zentrale Bedeutung zu, sie bilden die Grundlage aller Aktivitäten in diesem Bereich.

Die Marktforschung bildet die Grundlage für eine fundierte Marktanalyse. Die Marktanalyse als Zeitpunktbetrachtung ist die Basis für eine fortgesetzte Marktbeobachtung als Zeitraumbetrachtung.

Nur dadurch ist sichergestellt, dass der Betriebsinhaber auf Chancen und Risiken rechtzeitig reagieren kann.

Die für den Handwerksbetrieb in diesem Bereich wichtigsten Elemente und Methoden werden im Weiteren dargestellt.

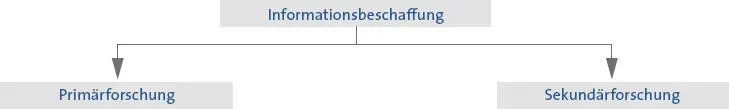

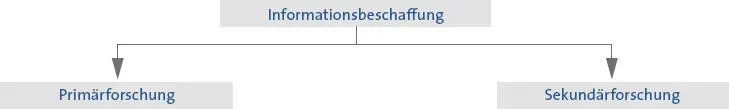

a)Informationsbeschaffung

Untersuchungsziel

Vor Beginn der Marktanalyse ist es wichtig, ein klares Untersuchungsziel festzulegen. Dieses bildet die Basis für eine gezielte, erfolgreiche Beschaffung der Informationen, die für die Erreichung der Unternehmensziele erforderlich sind.

Die Beschaffung der benötigten Informationen kann auf verschiedene Arten erfolgen:

Die Primärforschung beschäftigt sich mit der möglichst exakten Ermittlung von Meinungen, Einstellungen, Motiven und Wünschen der Kunden durch Befragungen und Beobachtungen.

Die Sekundärforschung bezieht sich auf die Aufbereitung und Auswertung betriebsinterner und -externer Daten.

Informationsquellen

Wichtige Informationsquellen der Sekundärforschung sind:

Interne Quellen:

> Kundendateien bzw. -karteien

> Angebotsstatistiken

> Auftragsstatistiken

> Umsatzstatistiken

> Reklamationsstatistiken

> Mitarbeiterberichte.

Externe Quellen:

> Informationen von Wirtschaftsverbänden (z. B. Handwerkskammern, Fachverbände etc.)

–Konjunkturberichte

–Betriebsvergleiche

–Branchenstatistiken

–Sonderumfragen

> Informationen wirtschaftswissenschaftlicher Institute

–Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften

–Institut für Handelsforschung

–Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

–ifo-Institut

–GfK

> Informationen aus amtlichen Statistiken

–Informationen des Statistischen Bundesamtes (z. B. statistisches Jahrbuch)

–Informationen der statistischen Landesämter und Gemeinden

–Informationen der Bundes- und Landesministerien

–Berichte der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank

> Informationen externer Dienstleister

–Marktforschungsagenturen

–Werbeagenturen

–Kreditinstitute

–Adressverlage etc.

> Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften

> elektronische Medien

> Internet.

b)Informationsauswertung

Die Auswertung der gewonnenen Informationen bildet die Grundlage zu einer laufenden Marktbeobachtung. Die für den Handwerksbetrieb wichtigsten praktischen Anwendungen werden im Folgenden dargestellt.

2.1.2Gegenstände der Marktanalyse und Marktforschung

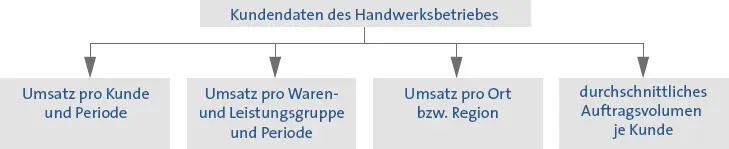

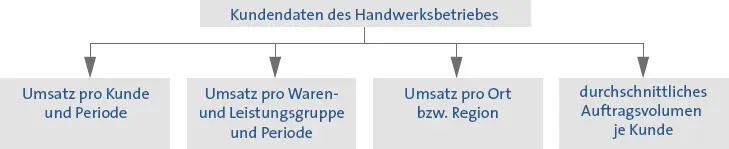

a)Auswertung von Kunden- und Produktdaten

Neben der Kenntnis externer Daten ist die Auswertung der betriebsindividuellen Kundendaten für die Marktanalyse und Marktforschung von großer Bedeutung.

ABC-Analyse

Ein besonderes Verfahren zur Ermittlung des Deckungsbeitrages für einzelne Produkte bzw. Produktgruppen ist die sog. ABC-Analyse.

Beispiel:

Ein Handwerksbetrieb bietet schwerpunktmäßig vier Produkte an. Der Umsatz verteilt sich wie folgt auf die Produkte und die Zahl der Kunden:

| Produkt |

Umsatz |

%-Anteil |

Anzahl Kunden |

%-Anteil |

| P 1 |

50.000,00 |

25,0 % |

10 |

21,3 % |

| P 2 |

75.000,00 |

37,5 % |

5 |

10,6 % |

| P 3 |

10.000,00 |

5,0 % |

25 |

53,2 % |

| P 4 |

65.000,00 |

32,5 % |

7 |

14,9 % |

| Gesamt |

200.000,00 |

100 % |

47 |

100 % |

Das Beispiel dokumentiert folgende Situation:

> 70 % des Umsatzes werden durch die Produkte P 2 und P 4 erzielt; es werden jedoch mit diesen Produkten nur 25,5 % der Kunden angesprochen.

> 30 % des Umsatzes werden durch die Produkte P 1 und P 3 erzielt; hier werden jedoch 74,5 % der Kunden angesprochen.

Für den Beispielbetrieb zeigt sich einerseits eine Abhängigkeit von wenigen Kunden. Andererseits liegt aber auch gegenüber dem Markt ein Spezialisierungsvorteil bei den Produkten P 2 und P 4 vor, der von der Konkurrenz derzeit nicht erreicht wird.

Handlungsleitlinie

Handlungsorientierung für diesen Betrieb könnte somit sein:

> intensive Betreuung der Kunden der Produkte P 2 und P 4 (VIP-Kunden)

> Sicherstellung einer hohen Servicebereitschaft gegenüber diesen Kunden (z. B. telefonische Erreichbarkeit)

> Untersuchung der Deckungsbeitragsanteile der Produkte P 2 und P 4 (Wird mit diesen Produkten auch ein angemessener Gewinn erzielt?)

> Prüfung der Möglichkeiten, den Absatz der Produkte P 1 und P 3 bei den Kunden der Produkte P 2 und P 4 zu erhöhen

> Förderung des Absatzes von Produkt P 3 (Ist dieses Produkt rentabel?).

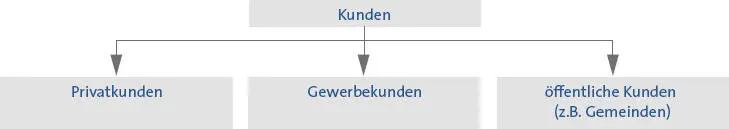

Im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns steht der Kunde. Er bildet die Basis für eine erfolgreiche Marktforschung.

Kundendatei

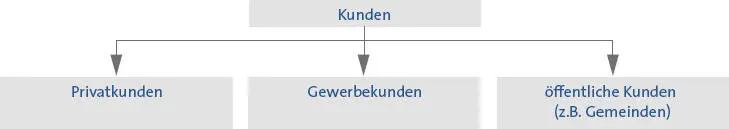

Grundlage für die erfolgreiche Kundenbetreuung ist das Anlegen einer Kundendatei. Folgende grundsätzliche Unterscheidung ist hierbei zu treffen:

Checkliste

Nachfolgende Checkliste stellt die wichtigsten allgemeinen Inhalte einer Kundendatei dar:

> Name

> Anschrift

> Telefon, Mobiltelefon, Telefax, E-Mail, Internetadresse

> Geschlecht

> Geburtstag

> Familienstand

> Beruf

> persönliche Interessen

> Kunde seit …

> Umsatz pro Jahr/im letzten Jahr

> letzter Kontakt am … / Inhalt

> nächster Kontakt am … / Inhalt

> Zahlungsmoral

> Gesprächsberichte.

Bei Gewerbekunden sollte die Checkliste um folgende Angaben ergänzt werden:

> Branche

> Betriebsgröße

> Lieferadresse

> Ansprechpartner

> Namen und sonstige Daten wichtiger Entscheider.

CRM

Qualifizierte IT-Unterstützung ist bei der Anlage einer Kundendatei zweckmäßig. Das sog. CRM (Customer Relationship Management) hat das Ziel, erfolgreiche Kundenbeziehungen herzustellen und zu erhalten. Für die meisten Branchen gibt es heute CRM-Standardsoftware, die Auswertungen und Selektionen des Kundenbestandes nach wichtigen Kriterien ermöglicht (Beispiel: Suche alle Kunden, die in einer bestimmten Region wohnen, etc.). Zu den Grundanforderungen an ein CRM-Tool zählen individuelle Kundenbetreuung, Adressmanagement, Kontaktdokumentation, Terminmanagement und eine Aufgabenverwaltung. Das Tool muss einfach bedienbar sein und eine Schnittstelle zu Standardsoftware (z. B. Outlook) haben. Die Datenschutzvorschriften (z. B. DSGVO) sind zu beachten.

Читать дальше