Vor der Riesenzelle in Ihrem Waschbecken würden Sie sich vielleicht auch deshalb ekeln, weil deren Schwanz (das Axon) mit einer Schicht aus Fett und Eiweiß überzogen ist. Man nennt diese Schicht Myelinscheide. Sie hat neben anderen Funktionen die Aufgabe, die Leitfähigkeit des Axons zu erhöhen. Die Umhüllung hat die Form von Wickeln, zwischen denen sich Kerben oder Einschnürungen befinden. Die Myelinwickel sind Schwannzellen, die zur Gruppe der Gliazellen gehören; die Einschnürungen nennt man Ranvier-Schnürringe. Die elektrische Erregung springt von Schnürring zu Schnürring – das geht zehnmal schneller, als wenn das Signal kontinuierlich im Innern des Axons weitergeleitet würde. Wozu der ganze Aufwand gut ist, bekommen leider Menschen mit Erkrankungen wie Multipler Sklerose zu spüren, bei denen die Myelinscheide von körpereigenen Abwehrstoffen angegriffen wird: Da bei ihnen die Signalübertragung holpert, sind ihre Bewegungen und ihr Sehvermögen gestört.

Aus dem Zellkörper sprießen bei unserem standardmäßigen multipolaren Musterneuron dünne Ärmchen, die sich erneut verästeln. Das sind die Dendriten. Ein bisschen sieht das Ganze aus wie eine Baumkrone (das griechische Wort dendron bedeutet ›Baum‹). Die Dendriten sind Empfangsantennen, die eingehende Signale aufnehmen. An ihren stachelartigen Fortsätzen befinden sich Kontaktstellen zu den anderen Gehirnzellen, die Synapsen.

An diesen 100 Billionen Synapsen, wo sich Axone und Dendriten zur Signalübertragung treffen, wird es erst richtig spannend – und kompliziert. Die Natur konnte sich nicht entscheiden, ob sie ihre neuronalen Signale lieber elektrisch oder chemisch überträgt – und macht deshalb beides. Das hat, wie fast alles in der Evolution, einen guten Grund. Eine Zelle muss im Zweifel nicht nur erregt, sondern auch gehemmt werden. Und das geht biochemisch viel leichter (mehr dazu im nächsten Kapitel, wo es darum geht, wie genau Neuronen miteinander kommunizieren).

Die meisten Neurowissenschaftler sprechen am liebsten über Neuronen – ein Grund dafür, warum ihr Beruf so heißt wie er heißt. Wenn das Interesse der Wissenschaftler jedoch so verteilt wäre wie die Zellarten in unserem Kopf, müssten auf einen Neurowissenschaftler zehn Gliawissenschaftler kommen (andere Forscher behaupten, es gebe nur genauso viele Gliazellen wie Neuronen – das Zählen von Gehirnzellen ist gar nicht so einfach). Eine Art von Neuronen, die Schwannzellen im peripheren Nervensystem, haben wir schon kennengelernt. Im zentralen Nervensystem werden die gleichen Aufgaben von den sogenannten Oligodendrozyten übernommen. Die Gliazellen kleben ( glia ist Griechisch und bedeutet ›Leim‹) an den Axonen und Dendriten und geben ihnen Halt. Außerdem vernichten sie die Ausscheidungen der Neuronen. Deshalb nahm man lange an, Gliazellen seien so etwas wie Gerüste und mobile Toiletten auf Baustellen – nicht ganz unwichtig, aber die eigentliche Arbeit wird von den Bauarbeitern, den Neuronen, gemacht. Allein, wie das oft so ist mit den Helferlein: Sie werden unterschätzt. In letzter Zeit gehen immer mehr Forscher davon aus, dass Gliazellen eine wichtige Rolle bei vielen neuronalen Prozessen wie Lernen und Erinnern spielen. Welche genau, weiß man noch nicht.

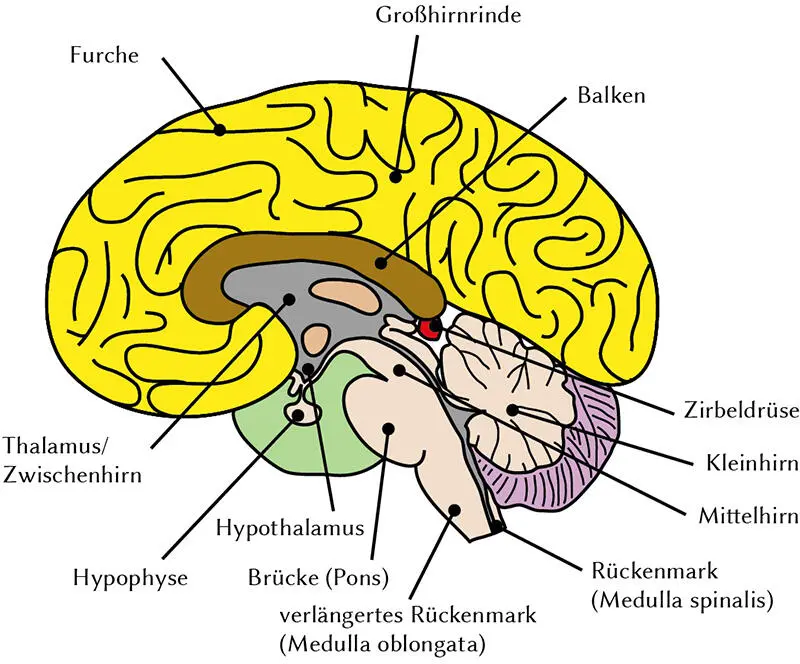

Vom Kleinen zum Großen – das Gehirn als Ganzes

Wenn in den Medien von neuen Erkenntnissen der Hirnforschung die Rede ist, heißt es oft: Bei dieser oder jener kognitiven Aktivität werde dieses oder jenes Hirnareal aktiv – und daraus könnten die Wissenschaftler unglaublich weitreichende Schlüsse ziehen. Sie ahnen schon: So einfach ist es nicht.

Zum einen gibt die häufig eingesetzte funktionelle Magnetresonanztomographie nur unzureichend Auskunft darüber, welche Gehirnregion wann tatsächlich aktiv ist (das habe ich im ersten Kapitelbereits erläutert).

Zum anderen setzt die Annahme voraus, dass es klar umrissene Zuständigkeitsbereiche in unserem Gehirn gibt. Oder ist das Gehirn als Ganzes für die einzelnen Funktionen zuständig? Die Frage ist seit dem 18. Jahrhundert heftig umstritten. Mal neigte sich die Mehrheitsmeinung der Forscher in die eine, mal in die andere Richtung. Heute sprechen Wissenschaftler lieber von Netzwerken und versuchen damit, beide Anschauungen unter einen Hut zu bringen.

Trotzdem: Ganz falsch ist es nicht zu behaupten, die Funktionen seien im Gehirn bestimmten Arealen zuzuordnen, die miteinander in Kontakt stehen, sich gegenseitig beeinflussen und gemeinsam an bestimmten Aufgaben wirken. Seheindrücke zum Beispiel werden vornehmlich im visuellen Cortex verarbeitet, der sich im Hinterkopf im Okzipital- oder Hinterhauptslappen befindet. Die meisten kognitiven Aufgaben, zum Beispiel das Planen, Denken und das Management der Gefühle, werden vom Stirnhirn (dem Präfrontalcortex) gesteuert. Es kann also nicht schaden, sich den Aufbau des Gehirns genauer anzuschauen – auch hier für Schnellcheckerals kurzer Überblick und für Neugierigedetailliert erklärt.

Gehirnaufbau für Schnellchecker

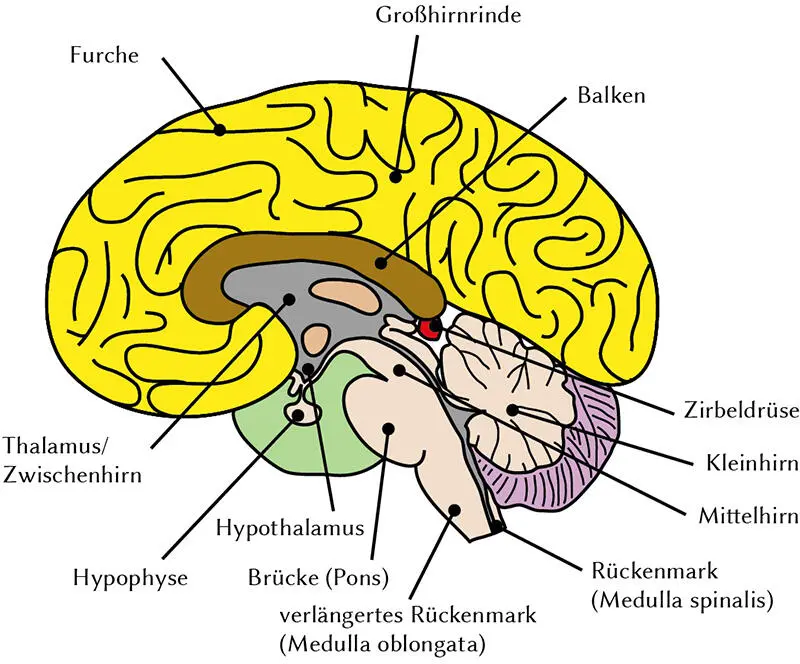

Grob gesagt teilt sich das Gehirn in vier Teile:

Da ist erstens der Hirnstamm, der sich um die grundlegenden Lebensfunktionen wie Atmung, Herzschlag und Verdauung kümmert. Er ist eine Art Technikzentrale und schließt direkt am Rückenmark an.

Auf dem Hirnstamm sitzt, zweitens, das Kleinhirn. Es sorgt unter anderem dafür, dass wir nicht vornüber fallen, denn es steuert die Bewegung – was ein gewaltiger Rechenaufwand ist.

Dann kommt, drittens, das Zwischenhirn. Es kontrolliert (oder auch nicht) unter anderem den Sexualtrieb, den Appetit, das Schlafen und Aufwachen und koordiniert die Sinneswahrnehmungen. Der Thalamus, eines seiner drei Teile (neben dem Hypothalamus und der Hirnanhangdrüse, der sogenannten Hypophyse), wird gern das »Tor zum Bewusstsein« genannt.

Das Großhirn, viertens, ist der Boss von allem. Es macht rund 80 Prozent der Hirnmasse aus. Denken, Lieben, Hassen, Erinnern, Sprechen, der unstillbare Drang, eine ganze Staffel von Game of Thrones in einem Rutsch durchzugucken, oder die Lust, lieber einen Aufsatz von Derrida zu lesen: Das Meiste, um das es ab dem vierten Kapitelin diesem Buch geht, wird vom Großhirn gesteuert. Dieses Großhirn wiederum besteht aus einem für Gefühle zuständigen tiefer liegenden Teil, dem limbischen System, und vielen verschiedenen Arealen auf der Großhirnrinde, die sich alle um ihre speziellen Aufgaben kümmern.

Das Gehirn und seine Teile

Gehirnaufbau für Neugierige

Vor nicht allzu langer Zeit gingen Wissenschaftler davon aus, dass sich im Gehirn alles so gut zuordnen lässt, wie wir das für die Schnellchecker gemacht haben. So bezeichneten sie den Hirnstamm gern als »Reptilienhirn«, weil er entwicklungsgeschichtlich der älteste Teil ist: Er entstand bereits vor 500 Millionen Jahren. Folglich wiesen sie ihm nur vergleichsweise primitive Aufgaben zu. Je höher man gehe, desto anspruchsvoller würden die Aufgaben.

Das ist nicht ganz falsch. Aber die Wirklichkeit ist, man ahnt es, wesentlich komplizierter. Zum Beispiel besteht der Hirnstamm selbst aus verschiedenen Teilen. Der untere Teil, das verlängerte Rückenmark (die Medulla oblongata) kümmert sich um die vegetativen Funktionen, also jene, die nicht dem Bewusstsein unterliegen, wie Atmung, Verdauung, Herzschlag. Es sorgt also dafür, dass man nicht ständig bewusstlos (oder tot) wird. Die darüber liegende Brücke (der Pons), ein olivenförmiger Nervenkern, verarbeitet bereits Sinneswahrnehmungen, etwa beim Hören. Das darüberliegende Mittelhirn ist vollgepackt mit weiteren Nervenkernen. Es hat viel mit Bewegungssteuerung zu tun. Wenn in einem dieser Kerne, der Substantia nigra, bestimmte Nervenzellen absterben, dann erkrankt der Betroffene an Parkinson.

Читать дальше