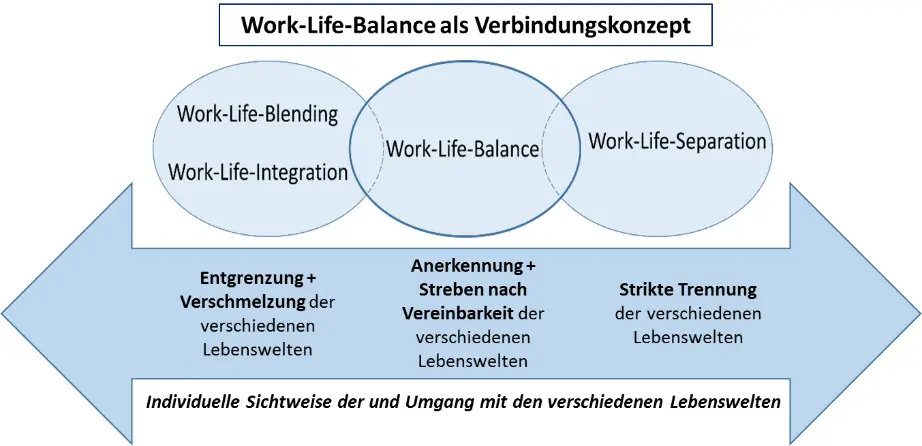

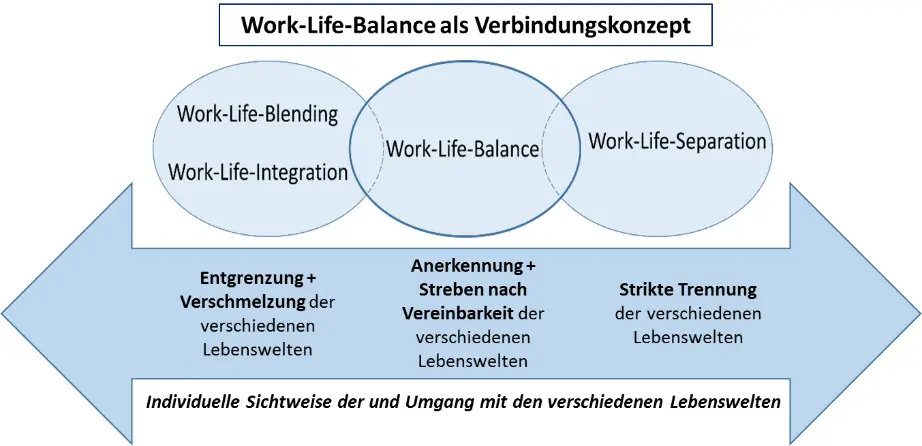

1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Das Konzept der Work-Life-BalanceWork-Life-BalanceKonzept ist weder veraltet noch unzeitgemäß! Es fordert auch nicht die klare Trennung zwischen dem Arbeits –und Privatleben, sondern bietet ebenfalls vielfältige örtliche und zeitliche Flexibilisierungsmöglichkeiten. So ist es das Ziel der Work-Life-Balance, die verschiedenen Lebensbereiche unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen so gut aufeinander abzustimmen, dass die Beschäftigten mit ihrem Beruf und Arbeitsleben zufrieden sind, als auch ein erfülltes und den individuellen Anforderungen und Wünschen entsprechendes Privatleben leben und genießen können. Mit welchen Strategien und Maßnahmen eine Work-Life-Balance auf Seiten der Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmenden erreicht werden kann, muss jeweils unternehmens- bzw. organisationsbezogen mit Beteiligung der Mitarbeitenden gestaltet werden. Vielfältige Anregungen und Gestaltungsperspektiven für die Umsetzung einer Work-Life-Balance werden in diesem Buch vorgestellt.

Abbildung 5:

Abbildung 5:

Work-Life-Balance als Verbindungskonzept. Eigene Darstellung

Insofern ist das Konzept der Work-Life-Balance in keinster Weise veraltet. Im Gegenteil: Es bietet ein hohes Maß an Flexibilität, um die betrieblichen und die individuellen Mitarbeiterwünsche zu berücksichtigen, sei es nach flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten oder auch nach klaren Grenzen zwischen der Arbeitswelt und der privaten Welt. Dadurch können in dem Konzept der Work-Life-Balance sowohl Aspekte des Work-Life-Blending, als auch Aspekte der Work-Life-Separation je nach individuellen Wünschen, miteinander verbunden werden. Damit bildet die Work-Life-Balance quasi ein Verbindungskonzept zwischen den Ideen des Work-Life-Blending bzw. der Work-Life-Integration und der Work-Life-Separation mit vielen eigene zielgruppenbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten.

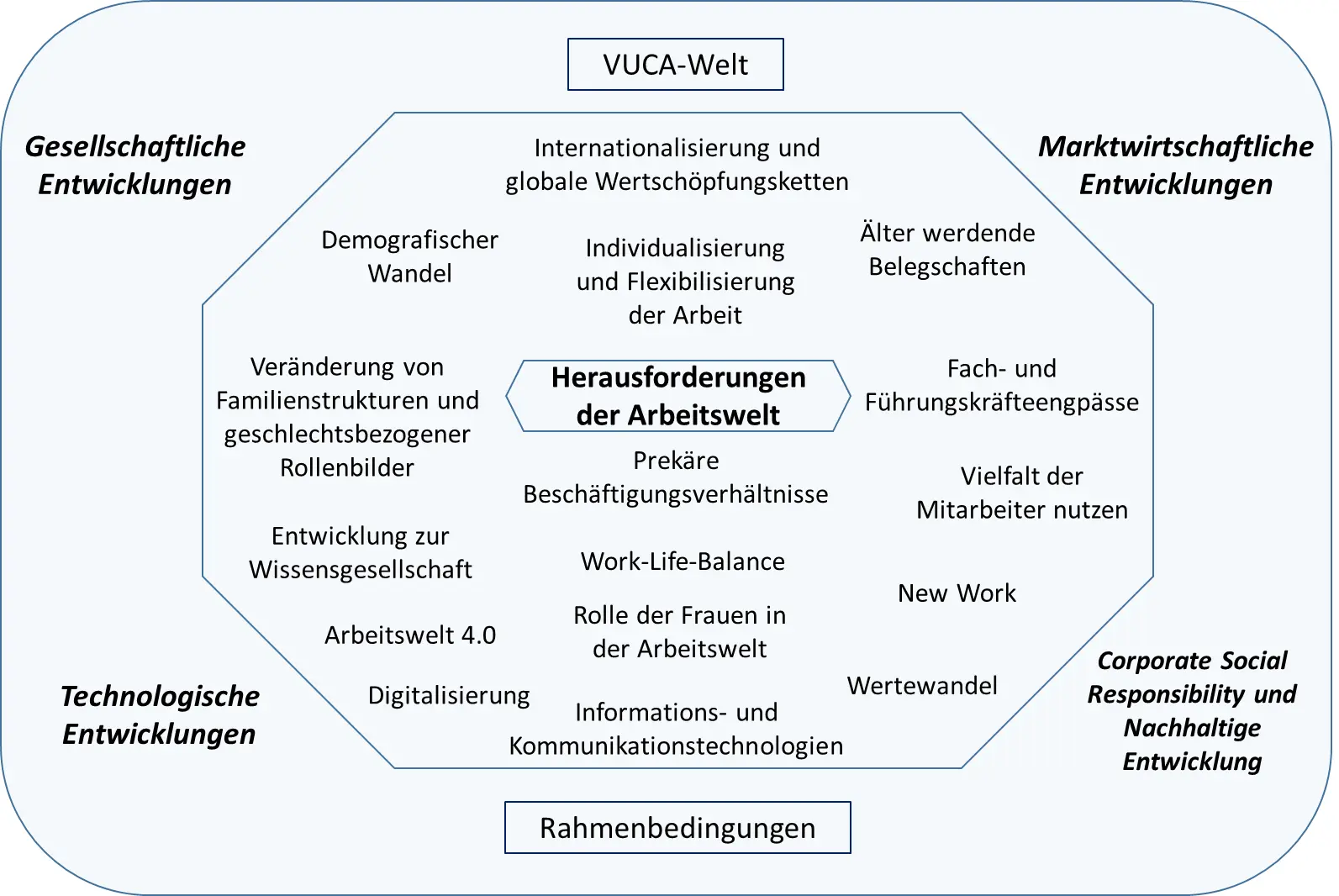

2 Aktuelle gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen

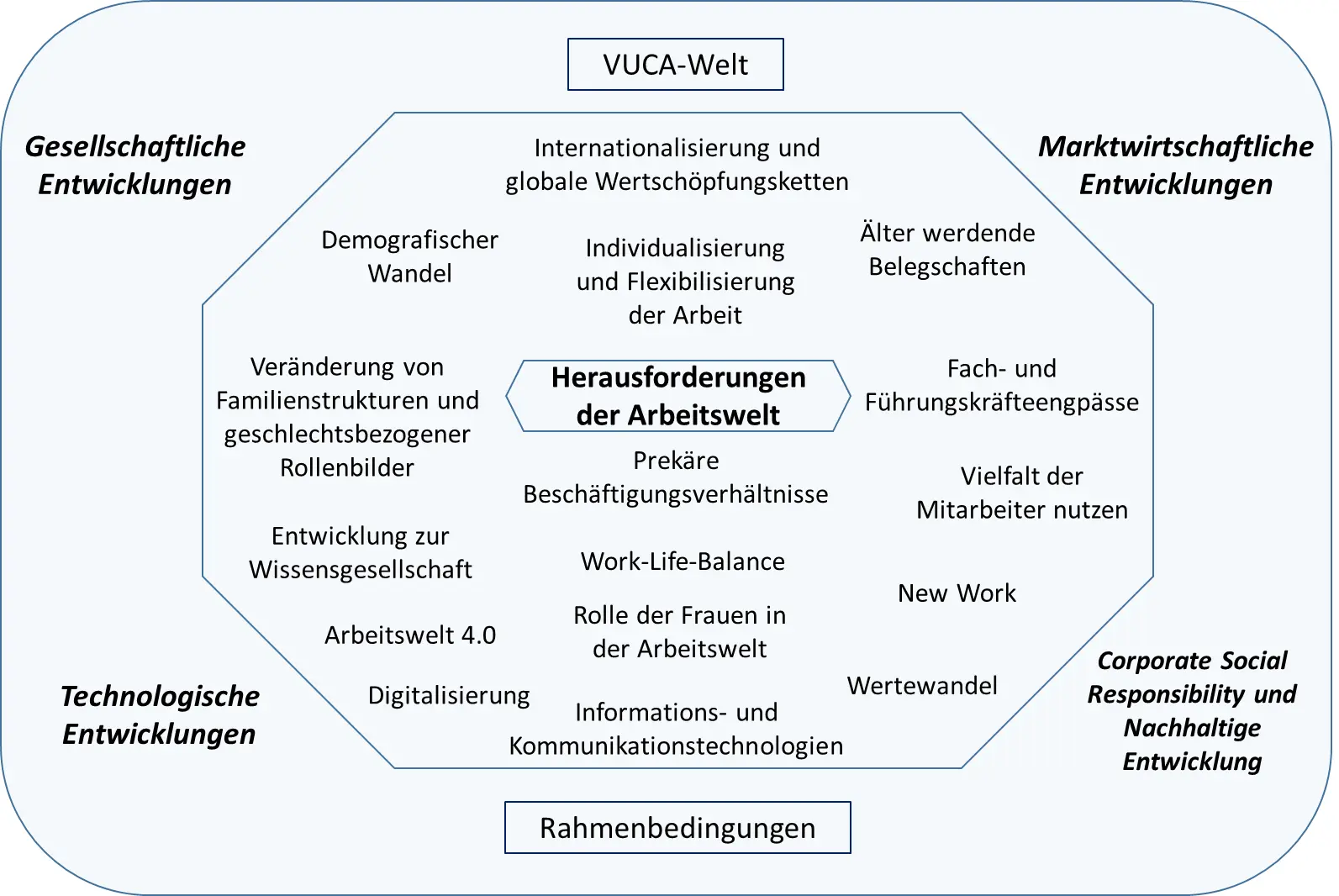

Die ArbeitsweltArbeitswelt hat sich in den letzten zwanzig Jahren in mehrfacher Hinsicht stark verändert. Zurück zu führen sind diese Veränderungen auf gesellschaftliche, marktwirtschaftliche, technologische und nachhaltige Entwicklungen, die sowohl unsere Gesellschaft als Ganzes aber auch die Arbeitswelt vor neue Herausforderungen und veränderte Anforderung stellt (vgl. Abbildung 6). Zu den wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen gehören beispielsweise der demografische Wandel, veränderte Familienstrukturen und geschlechtsbezogene Rollenbilder, die Entwicklung zur Wissensgesellschaft aber auch der Wertewandel. Wesentliche technologische Entwicklungen bestehen in der deutlich steigenden Digitalisierung, der vielfältigen Veränderungen der Informations- und Kommunikationstechnologien und der Entwicklung einer Arbeitswelt 4.0. Gravierende marktwirtschaftliche Entwicklungen bestehen in der zunehmenden Internationalisierung und den globalen Wertschöpfungsketten, der steigenden Dynamik und Komplexität unserer Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch in den alternden Belegschaften und steigenden Fach- und Führungskräfteengpässen, mit denen die Unternehmen schon jetzt umgehen müssen. Auch der Wandel der arbeitsbezogenen Werte, die Entwicklungen im Bereich der „New Work Ansätze“, aber auch die sich deutlich verändernde Rolle der Frauen in der Arbeitswelt stellen die Unternehmen vor weitere Veränderungen. Die größte gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung für dieses Jahrhundert ist jedoch die Entwicklung hin zum nachhaltigen Wirtschaften und zu einer Corporate Social Responisbility. Auch sie spiegelt sich u.a. im Wertewandel der Menschen und den schon heute deutlich spürbaren Veränderungen durch den Klimawandel, die Ressourcenerschöpfung und die Umweltverschmutzung wider.

Abbildung 6:

Abbildung 6:

Aktuelle gesellschaftliche, marktwirtschaftliche, technologische und nachhaltige Entwicklungen in Deutschland. Quelle. Eigene überarbeitete Darstellung.

Die Vielfalt der Veränderungen führen zu vielen neuen Herausforderungen der Arbeitswelt, die sich auch auf die Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen dem Arbeits- und Privatleben auswirken. Hierauf ist auch die intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema „Work-Life-Balance“ in den letzten beiden Jahrzehnten zurückzuführen. Im Folgenden werden ausgewählte wichtige Veränderungen aus den verschiedenen Entwicklungsbereichen ausführlicher vorgestellt.

2.1 Gesellschaftliche HerausforderungenGesellschaftliche Herausforderungen

2.1.1 Demografischer Wandel

Der demografische Wandeldemografische Wandel beschreibt die Veränderungen der Bevölkerungszusammensetzung einer Gesellschaft bzw. eines Landes hinsichtlich ihrer Gesamtzahl und ihrer Bevölkerungsstruktur. Als Veränderungen der BevölkerungsstrukturBevölkerungsstruktur werden die Anteile verschiedener Altersgruppen, die Geschlechterverteilung, die Anteile von Inländern und Ausländern und von Zuzügen und Fortzügen sowie der Anzahl der Geburten- und Sterbefälle erfasst und dokumentiert (vgl. BIB 2004, S. 7). Beeinflusst wird die Entwicklung der Bevölkerung vor allem durch die Geburtenhäufigkeit (Fertilität), die Sterblichkeit (Mortalität) und durch die Wanderungsbewegungen (Zuzüge in und Fortzüge aus einem Land, Migration) (vgl. BIB 2004, S. 7 f.).

In Deutschland wird in langfristigen Modellrechnungen des Bundes und der Länder die Bevölkerungsentwicklung unter bestimmten Annahmen der Entwicklung der Geburten, der Lebenserwartung und der Wanderungen kontinuierlich fortgeschrieben und so verschiedene Szenarien für die Entwicklung der deutschen Bevölkerungsanzahl und -struktur vorausberechnet. Aktuell dokumentiert das Statistische Bundesamt die Entwicklung der deutschen Bevölkerung bis zum Jahr 2060 in der 14. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung14. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, die auf dem Bevölkerungsbestand von 2018 basiert (vgl. Statistisches Bundesamt 2019). Dabei werden insgesamt 30 Varianten mit unterschiedlichen Annahmen zur Geburtenhäufigkeit, der Lebenserwartung und den Wanderungsbewegungen berechnet, um die Bandbreite möglicher Entwicklungen abzuschätzen (vgl. Statistisches Bundesamt 2019, S. 13). Die Varianten 1, 2 und 3 berechnen die Bevölkerungsentwicklung unter den Annahmen einer relativ geringen Veränderung der Geburtenhäufigkeit (von 1,55 Kindern pro Frau auf 1,6 Kinder pro Frau in 2060) und der Lebenserwartung bei Geburt (für Jungen auf 84,4 Jahre, für Mädchen auf 88,1 Jahre) bis zum Jahr 2060. Dabei wird eine sich unterschiedlich stark entwickelnde Nettozuwanderung berücksichtigt (vgl. Statistisches Bundesamt 2019, S. 13).

2.1.1.1 Aktueller Stand der deutschen Bevölkerungsstruktur

Zum Jahresende 2019 lebten in Deutschland 83,2 Millionen Menschen, davon waren 42,1 Millionen Frauen und 41,0 Millionen Männer (0,1 Millionen fehlen berechnungsbedingt). (vgl. Destatis 2020 Pressemitteilung: www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_223_12411.html). Durchschnittlich hat jede Frau im Jahr 2019 1,54 Kinder geboren; diese Geburtenziffer lag im Jahr 2018 noch bei 1,57, d.h., dass im Jahr 2019 9.400 Kinder weniger geboren wurden. Das Durchschnittsalter der Frauen bei ihrem ersten Kind lag im Jahr 2019 bei 30,1 Jahren. (vgl. Destatis Geburten 2020). Die Kinderlosenquote, d.h. der Anteil der kinderlosen Frauen an allen Frauen zwischen 45 und 49 Jahren betrug 21% (vgl. Destatis Pressemitteilung 2019).

Читать дальше

Abbildung 5:

Abbildung 5: Abbildung 6:

Abbildung 6:

![William Frith - John Leech, His Life and Work, Vol. 2 [of 2]](/books/748201/william-frith-john-leech-his-life-and-work-vol-thumb.webp)