Es hat mir aber doch geschienen,

Dass dieses Wissen wenig nützt,

Gerade dem, der nichts besitzt!

Weswegen ich noch fragen muss,

Wie steht es denn nun mit dem Jus?

Rudolf von Laun und seine Frau hielten sich bis in die frühen Siebzigerjahre regelmäßig am Klopeiner See auf. Er starb 1975 im Alter von 93 Jahren in Ahrensburg in Deutschland.

Immer wieder hatte mein Vater (und ich am Nebensitz) bei den Visiten interessante und überraschende Begegnungen. Im Sommer 1964 war er in »Obersammelsdorf bei Tietze und Siebold zur Jause« eingeladen. Mit dabei, so notierte er penibel in seinem Taschenkalender, waren nämlich auch die »Prinzessin von Preußen« und »Prinz Georg von Thurn und Taxis«. Zwei Tage später heißt der Prinz bereits »Gucki« und die Prinzessin wird mit ihrem Vornamen Marie Cecile genauer identifiziert. Eine weitere Eintragung lüftet dann das ganze Geheimnis: Sie ist »die älteste Tochter von Kronprinz Louis Ferdinand« und damit eine Ur-Enkelin des letzten deutschen Kaisers. Der Höhepunkt der adeligen Zusammenkunft fand schließlich am 25. August statt. »Abend Souper bei Krainz: Prinzessin Marie Cecile v. Preußen, Ehepaar u. Klaus Siebold, Frau Tietze m. Tochter Irma und Freundin, Inge, Silvi und ich, nachher noch alle bei Gocki in der Almbar. Strahl. Spätsommer-Wetter.« Obersammelsdorf war damals (und ist bis heute) ein kleiner Bauernort mit einem großen Campingplatz und einer fantastischen Aussicht auf die Steiner Alpen, den Hochobir und den nahe gelegenen Turnersee. Verglichen mit den touristischen Angeboten am Wörther See aber war das jedenfalls ein »Kaff« – wie man heute sagen würde. Das Restaurant Krainz in Unterburg wiederum gehörte tatsächlich zu den besten, die der Klopeiner See zu bieten hatte. Man saß damals im Garten unter herrlichen Kastanienbäumen und hatte einen wunderbaren Blick auf die hinter dem See untergehende Sonne. In der Küche standen Willi, der junge Küchenchef, und seine Eltern, die hervorragend kochten. Die Almbar wiederum war das absolute Gegenteil: eine laute, mit viel Alkohol durchtränkte Disco, aber auch der einzige Platz, in dem man nach dem Abendessen bis tief in den nächsten Morgen noch das machen konnte, wofür heute der Begriff »chillen« verwendet wird.

Davon machten am wenigsten die anderen, meist älteren Sommerurlauber in Unterburg Gebrauch, die sich in der »Villa Luise« und in der »Villa Pohl« eingerichtet hatten. Diese beiden Gebäude gehörten zu den ersten Urlaubsquartieren überhaupt am Klopeiner See, sie wurden vor rund hundert Jahren von Wiener Feriengästen errichtet. Hauptmann Eugen Pohl gilt als Pionier des Erholungsgebietes, schon 1904 kümmerte er sich mit seinem »Verschönerungsverein« um das Wohl der Urlauber. Wollte man zu der nach ihm benannten Pension, musste man erst am Bauernhof der Familie Ferk vorbei. In den späten Fünfzigerjahren konnte es durchaus sein, dass der kleine Janko (der sich später als Richter, viel mehr aber noch als scharfsinniger Beobachter und Schriftsteller einen Namen machte) dort barfuß und nur mit einer kurzen Hose bekleidet im Hof spielte. Für mich waren es aber im Wesentlichen die »alten« Damen aus Wien, die ich immer gerne besuchte. Das heißt, mein Vater besuchte sie als Hausarzt, ich durfte oft mit hinein und dann standen dort meist köstliche Kuchen oder auch »Heller Wiener Zuckerl« auf dem Tisch, an denen ich mich bedienen konnte. Für meinen Vater gab es regelmäßig ein Gläschen Eierlikör. Eine der Damen, Frau Perhauz, hatte es mir besonders angetan, und sie versprach, mich einmal nach Wien einzuladen. Das machte ich dann auch als Zwölfjähriger, in den Weihnachtsferien. Ich durfte mit dem Zug nach Wien fahren! Neben Frau Perhauz kümmerte sich dort auch ein Teil meiner Wiener Verwandten um mich. An zwei Höhepunkte erinnere ich mich gut: Einmal brachte mich Onkel Lukas (der Bruder meines Vaters) zum Flughafen Wien Schwechat, wo ich nicht nur die (wenigen) startenden und landenden Flugzeuge bewunderte, sondern am meisten von den elektrischen Schiebetüren beim Eingang fasziniert war. Wenn man auf den Gummiteppich trat, schoben sich die beiden Flügel automatisch zur Seite – ich weiß nicht, wie oft ich das ausprobieren musste. Ein noch größeres Erlebnis war aber der Besuch des Neujahrskonzertes am 1. Jänner 1960. Es dirigierte damals Willy Boskowsky – wie Johann Strauß als Stehgeiger. Ich saß ganz vorne neben dem Orchester, blickte von dort in den großen Saal des Musikvereins und genoss die Walzer- und Polkaklänge. Bis zum heutigen Tag habe ich dieses einmalige, alljährliche musikalische Ereignis nie versäumt. Gleichgültig, wo ich mich gerade aufhielt, in New York oder in Washington, am. 1. Jänner stand immer das Neujahrskonzert auf meinem Programm. Die Liebe zur klassischen Musik habe ich von meinem Vater geerbt. Das Radio, vor allem das Sonntagskonzert, war ein »Muss« in unserem Haushalt. Ein Plattenspieler, der im Radio eingebaut war, sorgte neben der Klassik für zusätzliche Vielfalt: Helmut Qualtingers »Der Herr Karl« wurde so oft gespielt, dass ich ihn bald auswendig nachsprechen konnte und kann (»Mir brauchen Sie gar nix dazählen, i kenn des. Die Art von G’schäften kenn i schon, weil i war auch amol a junger Mensch, aber damals, das war noch a andre Zeit …«). Meine Mutter sorgte dafür, dass auch sehr Exotisches aus den Lautsprechern schallte: »Missa Luba – Les Troubadours de Roi Bauduin«, ein kongolesischer Chor mit christlicher Kirchenmusik und – ganz als Kontrast dazu – aus den (nicht ganz jugendfreien) Balladen von Francois Villon, übersetzt von H. C. Artmann, gesprochen von Helmut Qualtinger mit Jazz von Fatty George (»… aus an Lavur von ana Hur …«).

Gelegentlich spielte der Vater aber auch am Klavier, das in unseren beengten Räumlichkeiten im Wohnzimmer Platz gefunden hatte. Dass er auch vor so schwierigen Stücken wie Beethovens Sonate »Die Wut über den verlorenen Groschen« nicht zurückschreckte, zeigt auch, dass er über ein ausgesprochenes musikalisches Talent verfügte.

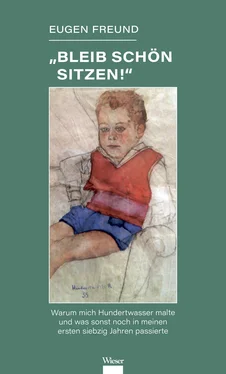

Begegnung mit Friedensreich Hundertwasser

Offensichtlich verstand er auch insgesamt von Kunst einiges. Im Sommer 1955 wurde er zu einer Patientin gerufen, die am Bauernhof Jernej vulgo Keber in Vesielach ihren Urlaub verbrachte. Das war noch lange vor der Zeit, als »Urlaub am Bauernhof« modern wurde – der Keberhof bot einfache und billige Übernachtungsmöglichkeiten an. Die Patientin stellte sich als Frau Stowasser vor und sie war nicht allein, mit ihr war auch der Sohn Friedrich gekommen. Ein wenig fiel er meinem Vater durch seine Kleidung auf – er trug ein auffällig groß-kariertes Hemd und seine Füße steckten in Sandalen. Aber das wirklich Besondere an ihm war das Bild, das er gerade malte: Es zeigte die sechsjährige Tochter des Hauses, Annemarie, die im Bett lag und von einer dicken Daunendecke gewärmt wurde. Nach mehrmaligen Visiten schloss mein Vater dann mit Frau Stowasser einen Handel: Sie brauchte ihn für die Konsultationen nicht zu bezahlen, wenn ihr Sohn seinen Sohn, also mich, malen würde.

Und so kam Friedrich Stowasser zu uns nach Hause. Ich musste mich in den Ohrensessel setzen, ruhig verhalten immer wenn ich aufstehen wollte, forderte mich Hundertwasser streng auf: »Bleib schön sitzen!« und er machte erst einmal eine Skizze, dann füllte er das Bild mit Wasserfarben aus: roter, kurzärmliger Pullover, blaue kurze Hose, im Gesicht ein paar Sommersprossen – die Ähnlichkeit mit mir war frappierend. Dann hing das Bild »Pepsi, der Sohn von Dr. Freund«, gezeichnet mit »Hundertwasser«, jahrelang in unserem Wohnzimmer. Auch die Übersiedlung in das neu gebaute Haus gegenüber der Schule machte es mit. Als ich dann in den Achtzigerjahren einmal im Sommer aus New York, wo ich für einige Jahre Beschäftigung gefunden hatte, nach St. Kanzian zurückkam, fiel mir gleich der leere Platz an der Wand auf. »Wo ist der Hundertwasser?«, fragte ich meine Mutter, einigermaßen entsetzt. »Ach, weißt du,« druckste sie herum, »ich, äh, ich musste, ich hab’ es ins Dorotheum getragen, ich wusste nicht, wie ich sonst die Rechnungen bezahlen sollte.« – »Du hast deinen Sohn verkauft?« Ich konnte es kaum glauben. »Ich hätte dir doch das Geld geborgt, wenn du mich gefragt hättest!« – »Ach, du hast mir schon öfter ausgeholfen, ich wollte dich nicht wieder anjammern …« Und so verschwand der »Hundertwasser« aus unserem Besitz.

Читать дальше