Zur Work-Life-Balance gehören feste persönliche Trainingszeiten. Trainingszeiten, in denen man keinen Kurs vorbereitet, keine neue Choreographie einstudiert, um diese an Kunden und Kundinnen weiterzugeben, sich nicht auf einen Auftritt vorbereitet. Ein Trainer sollte sich in regelmäßigen Abständen Zeit für das nehmen, was einem (einst) so viel positive Energie, so viel persönliches Wachstum, so viel Selbstvertrauen geschenkt hat. Das mag gerade für Personen, die sich mit dem Gedanken tragen, als Trainer tätig zu werden oder für Personen, die erst seit kurzem Trainer sind, zunächst vollkommen unsinnig und auch unnötig erscheinen. Allein vom hoffentlich andauernden Zuspruch der Kunden und Kundinnen lässt sich allerdings auf Dauer keine Work-Life-Balance aufrechterhalten. Eine geliebte Sportart, die in der Rolle eines Trainers an Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergegeben werden soll, kann zu einem Zeit-, aber auch zu einem Energiefresser werden. Keine Kursstunde ist je gut genug vorbereitet, nie schafft man es alle Tipps und Tricks zu generieren, sich alle im Umlauf befindlichen Tutorials anzusehen und selbst auszuprobieren, die Playlist stets aktuell und auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten zu halten. Setzt man als Trainer keine klaren Grenzen, kann sich schnell das Gefühl der Unzulänglichkeit einschleichen und das Gebäude des Trainerdaseins auf ein wackeliges Fundament stellen.

Spätestens, wenn ein Trainer nicht mehr konzentriert arbeiten kann, weil er sich auf »Arbeitsniveau« gedopt hat, sollte er / sollte sie auch den Teilnehmern zuliebe eine Pause einlegen und gegebenenfalls auch Kurse absagen.

Wenn ein Trainer liebt, was er oder sie tut, dann will er darauf nicht verzichten. Gepaart mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein kann dies eine ungünstige Konstellation ergeben.

Als Trainer sagen wir immer wieder, dass es unverantwortlich ist, wenn Kunden halbkrank zum Training kommen: Unverantwortlich der eigenen Gesundheit gegenüber, unverantwortlich den anderen Teilnehmern gegenüber und letztlich auch unverantwortlich dem Trainer gegenüber. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben und dem Körper Ruhe gönnen, damit dieser wieder genesen kann.

Und wir Trainer? Unser Körper ist unser Kapital und er wird oftmals sehr strapaziert. Ein kleiner Schnupfen, Regelbeschwerden oder ein verzwickter Wirbel werfen uns so leicht nicht aus der Bahn. Oftmals steht ein Trainer vor dem Kurs und wenn er sich objektiv die Frage stellen würde, dann müsste er gestehen, dass er selbst nicht ganz auf der Höhe ist. Das bringt der Beruf mit sich.

Umso wichtiger ist es, auch hier Grenzen zu setzen, immerhin sollten wir ja noch Vorbild für unsere Teilnehmer sein. Wenn der Körper eine Auszeit verlangt, dann muss man diese ihm geben. Davon wird die Welt nicht untergehen und wir werden auch nicht morgen unseren Job verlieren oder das Studio für immer schließen müssen.

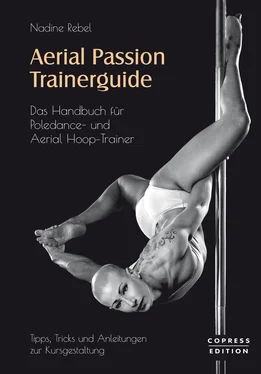

Poledance und Aerial Hoop

Poledance und Aerial Hoop – Zwei Seiten derselben Herausforderung?

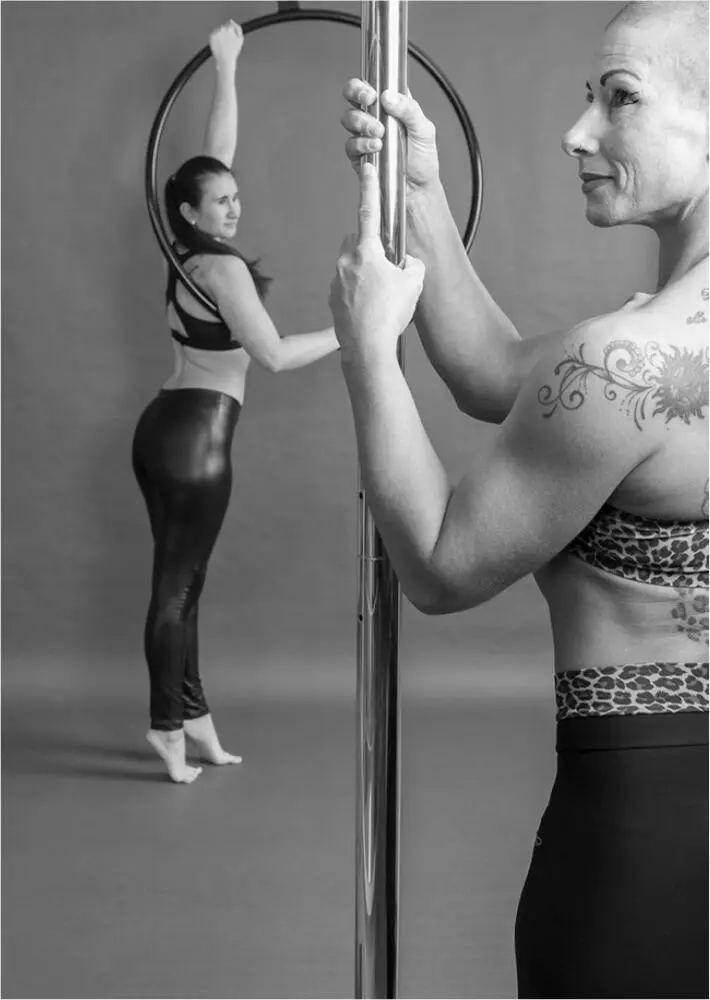

Poledance und Aerial Hoop sind artistische Turn- oder Tanzrichtungen und immer mehr Pole-Studios erweitern ihr Angebot um Aerial Hoop-Kurse. Dabei ist es interessant zu sehen, dass kaum jemand weiß, was man mit diesem Reifen macht.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

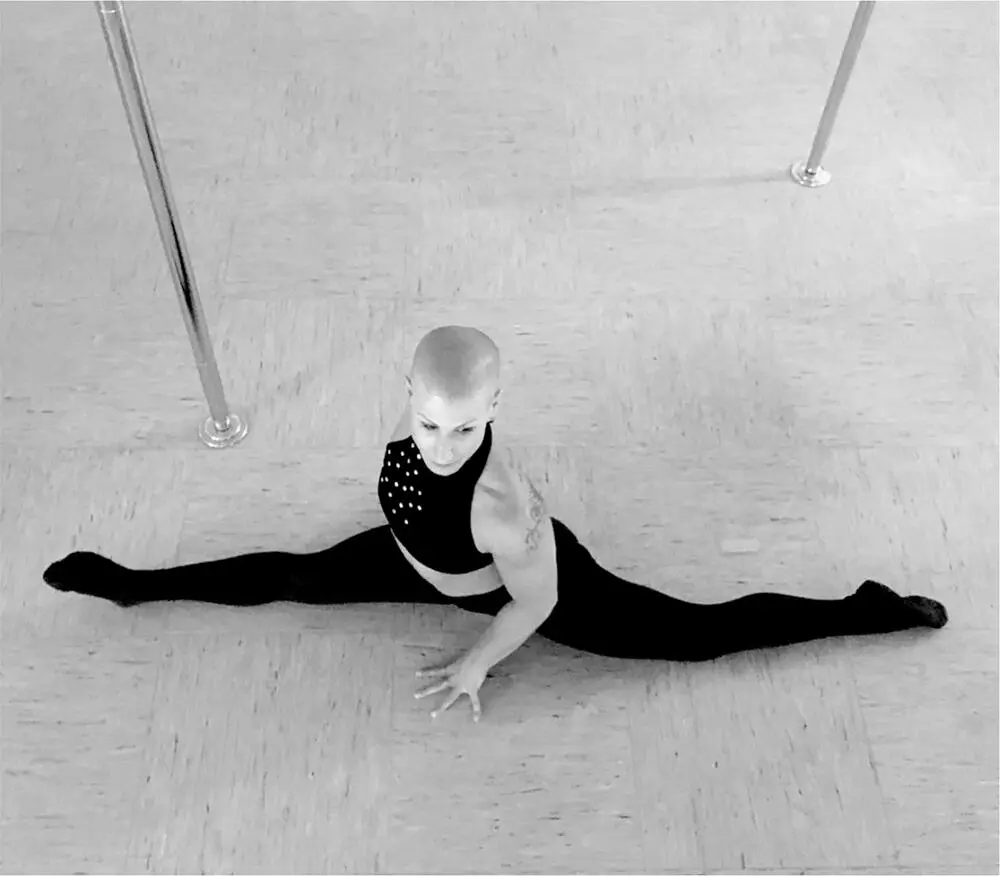

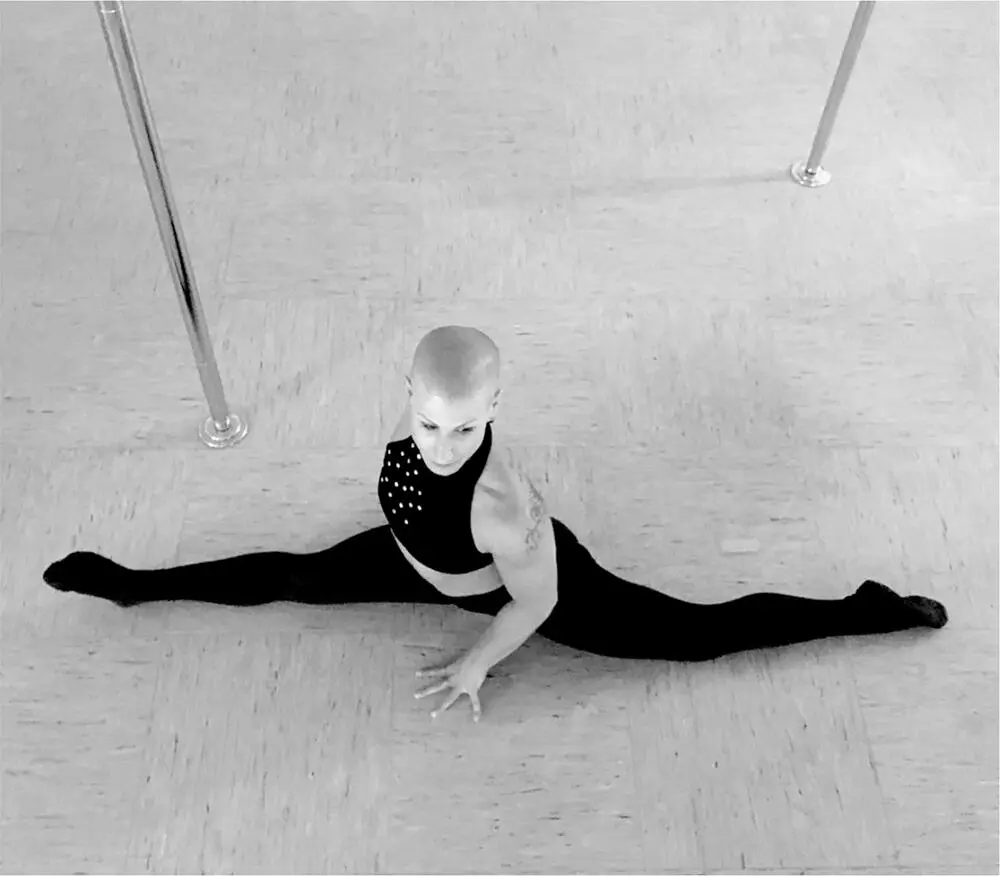

Poledance und Aerial Hoop weisen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf: Bei beiden Sportarten handelt es sich um Formen der Akrobatik. Diese können turnerisch oder tänzerisch interpretiert werden. Sowohl bei Poledance wie auch bei Aerial Hoop ist die Rumpfstabilität wie auch die Körperspannung Grundvoraussetzung dafür, dass man die eigenen Bewegungen kontrollieren kann. Man arbeitet bei beiden Sportarten mit dem eigenen Körpergewicht, welches es zu halten, zu heben und zu bewegen gilt und man versucht bei beiden Akrobatik-Spielarten gegen die Schwerkraft anzukämpfen.

Die Tiefenmuskulatur wird gestärkt, durch das Arbeiten mit dem eigenen Körpergewicht können muskuläre Dysbalancen ausgeglichen werden.

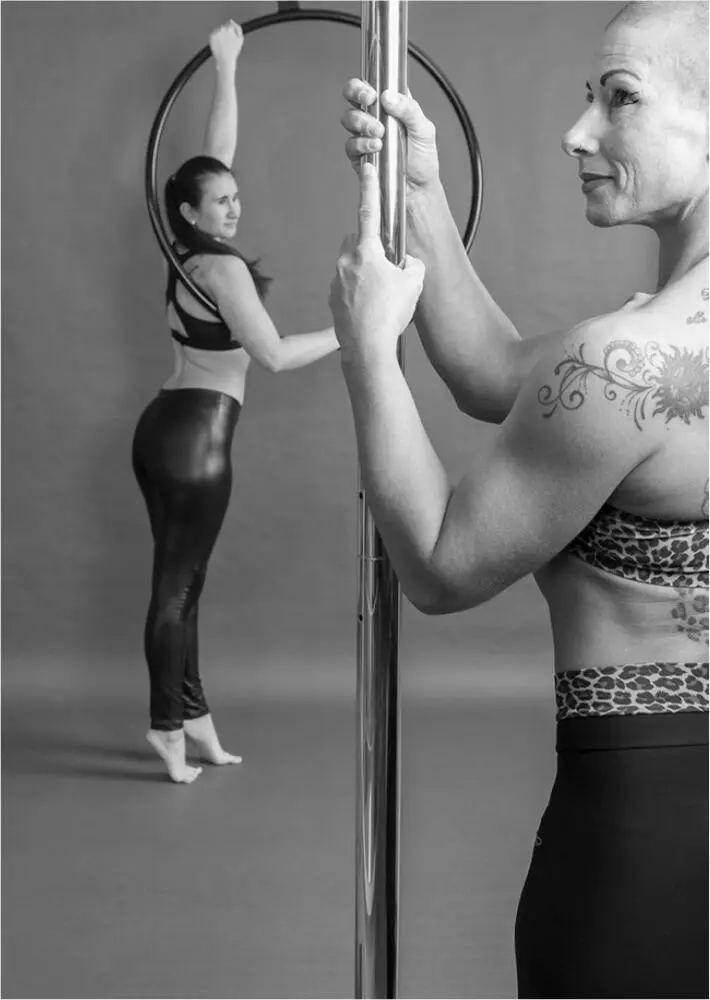

Mobilität des Trainingsgeräts

Einer der bedeutendsten Unterschiede liegt wohl in der weitaus größeren Mobilität des Reifens. Während die Pole eine feste Verbindung zwischen Boden und Decke aufweist, Boden und Decke die Fixpunkte sind, zwischen denen die Pole gespannt wird, so dass man sich als Teilnehmer darauf verlassen kann, dass die Stange am Anfang einer Übungseinheit senkrecht steht und am Ende (hoffentlich) auch noch, ist der Reifen viel unberechenbarer. Er hängt einfach in der Luft und man selbst mit ihm – mehr oder weniger kontrolliert ...

Es macht zwar einen kleinen Unterschied, ob man mit einem Single Point Hoop (eine Aufhängung in der Mitte des Reifens) oder einem Double Point Hoop (zwei Aufhängungen des Reifens auf ca. 10:00 und 14:00 Uhr – wenn man sich den Reifen als Zifferblatt einer Uhr vorstellt, wobei die Mitte oben 12:00 Uhr darstellt) arbeitet, aber die permanente Ausgleichsbewegung des Reifens bleibt ein Moment, welches stets mit einberechnet werden muss.

Beginnt man bei Poledance häufig mit einer statischen Stange und wechselt in vielen Kurssystemen erst dann zu einer Spinning-Stange, wenn man schon ein Gefühl für die Rumpfstabilität hat und eventuell auch schon ein wenig mehr Muskulatur aufgebaut hat, so dass man gegen die Fliehkraft erfolgreich ankämpfen kann, so ist der Reifen immer in Bewegung.

Pole und Hoop. Beide Trainingsgeräte weisen sowohl Ähnlichkeiten wie Unterschiede auf.

Zusätzlich zu den Seitbewegungen des Reifens (nach vorne und hinten, nach rechts und links) kommt das Drehmoment dazu, welches durch den sogenannten Wirbel entsteht, der ein Verdrehen der Bandschlingen, an welchen der Reifen aufgehängt ist, verhindert. Je besser die qualitative Beschaffenheit des Wirbels, desto gleichmäßiger, aber auch schneller wird die Rotation des Reifens.

Da kann einem schon schnell mal schwindelig werden.

Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Der größte Unterschied zwischen Pole und Hoop ist allerdings im Verlassen des Bodens zu sehen. Während man die ersten Kletterversuche an der Pole mit der Unterstützung von Händen und Beinen macht, dabei meist aufrecht bleibt und es auch zunächst einmal nicht wichtig ist, ob man sich 5 oder 50 cm vom Boden hebt, so ist der Hoop etwas unerbittlicher: Entweder man möchte aufrecht bleiben und nicht gleich kopfüber gehen, dann muss man definitiv einen Klimmzug beherrschen, um sich in den Reifen setzen zu können, oder aber man wählt den etwas weniger kraftintensiven Aufgang, bei welchem man das Bein seitlich einhängt und sich dann zum Sitzen hochzieht (Delilah), was allerdings bedeutet, dass man dazu für einen kurzen Moment nahezu in einer invertierten Position (kopfüber) hängt. Für Neulinge in der Akrobatik stellt das bereits eine große Überwindung dar, und angstfrei war ich beim ersten Mal auch nicht.

Читать дальше