LANDSCHAFT ALS TÄTIGKEIT

In jüngster Zeit ist der Themenbereich Landschaft und Raum vor allem im englischsprachigen Raum quer durch die Disziplinen auf so grosses Interesse gestossen, dass die Rede von einem neuen, interdisziplinären Gebiet der landscape studies aufkam. 51Arbeiten aus diesem Bereich, in dem sich Geografie, Philosophie, Geschichte, Architektur, Raumplanung, Kunst- und Literaturgeschichte treffen, haben meiner Untersuchung weitere wichtige Impulse gegeben. 52

Viele Autoren dieser Forschungsrichtung kritisieren, dass Landschaft bisher stets als etwas natürlich Vorgegebenes betrachtet und hauptsächlich nach ästhetischen Kriterien bewertet wurde. Vehement weisen sie darauf hin, dass stets das als schön gilt, was den Mächtigen nützt, und dass auch die «natürliche» Landschaft von Menschen gemacht ist: Der amerikanische Kunsthistoriker W. J. T. Mitchell bringt es in knappen Worten auf den Punkt, wenn er schreibt, Landschaft sei eine Tätigkeit. 53Und der britische Sozialgeograf Denis Cosgrove meint in diesem Zusammenhang: «Landscape […] is an ideological concept. It represents a way in which certain classes of people have signified themselves and their world through their imagined relationship with nature, and through which they have underlined and communicated their own social role and that of others with respect to external nature.» 54Die meisten Vertreter der landscape studies verstehen Landschaft demnach als eine spezifisch moderne Art, die Umgebung wahrzunehmen, und zwar aus der Perspektive der nicht involvierten Reisenden, Beobachter, Wissenschaftler und Künstler.

Da das Bergsteigen bei der Entstehung der Schweizer Tourismusindustrie eine wichtige Rolle spielte, musste auch Literatur über Reisen, Reiseberichte und Tourismus beigezogen werden. Die Tourismusforschung ist stark interdisziplinär ausgerichtet, nur schon deshalb ist die entsprechende Literatur enorm umfangreich. 55Die Geschichte des schweizerischen Fremdenverkehrs hingegen ist überraschenderweise sehr schlecht untersucht, obwohl der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Schweiz ist. Bis heute gibt es keine umfassende Überblicksdarstellung, sondern lediglich einzelne lokale Studien. 56Ein Lieblingsthema von Schweizer Historikern hingegen ist die teilweise mit dem Tourismus verknüpfte Technikgeschichte, vor allem die Geschichte der beiden «Nationalheiligtümer» Eisenbahn und Landeskarte. 57Wichtiger für mein Thema waren literaturwissenschaftliche Studien über Reiseberichte, die als Hauptregeln des Genres die Tendenz zur Heldenverehrung der Reisenden und zur Exotisierung des und der Fremden hervorheben. 58Ähnliches findet sich in den von mir untersuchten alpinistischen Tourenberichten.

Wie in der neueren Kulturgeschichte üblich, basiert meine Arbeit auf einer grossen Breite von Quellen: Ich habe sowohl publizierte wie unpublizierte Tourenberichte analysiert, öffentliche Publikationen genauso wie Akten und Korrespondenz der Alpenclubs, dazu alpinistische Ratgeberliteratur, Zeitungsartikel und Werbung, Bergsteigerromane, Fotos und Zeichnungen. 59Die schweizerische Quellenlage ist sehr gut, dank der langjährigen Arbeit der SAC-Bibliothek in Zürich und dem Archiv des Schweizerischen Alpinen Museums in Bern. Weitere wichtige Fundorte waren das SAC-Clubarchiv und die Landesbibliothek in Bern sowie das Sozialarchiv in Zürich. Da ich den Alpinismus in der Schweiz in seiner europäischen Dimension betrachten wollte, habe ich meine Recherchen in London und München ergänzt, in der Alpine Club Library, dem Archiv des britischen Alpine Club, und im Alpinen Museum in München, wo jene Archivalien des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, aufbewahrt werden. Zusammen mit der SAC-Bibliothek beherbergen diese beiden Orte die weltweit grössten Sammlungen alpinistischer Literatur. 60

***

Kurz zusammengefasst geht es in der vorliegenden Arbeit um Folgendes: Von der Untersuchung des kleinen Feldes Alpinismus soll auf grössere gesellschaftliche Zusammenhänge geschlossen werden. 61Anhand der Analyse von Beispielen aus dem alpinistischen Diskurs und der alpinistischen Praxis der Jahre 1840 bis 1940 soll darüber nachgedacht werden, wie die moderne westliche Gesellschaft Landschaft und Körper dazu nutzte, um Identitäten und Wertvorstellungen zu formen.

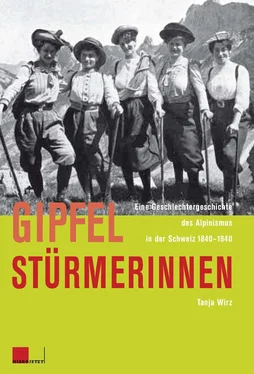

Im ersten Kapitel erläutere ich am Beispiel einer Bergsteigerin des 19. Jahrhunderts, wie die zum kulturellen Kapital der modernen europäischen Elite gehörende symbolische Praxis Bergtour konkret aussah. Ausserdem stelle ich anhand zahlreicher klassischer Texte vier «Reisestile» vor, die für den frühen Alpinismus besonders wichtig waren und befasse mich mit den berühmten Vorbildern, auf die sich Bergsteigerinnen und Bergsteiger gerne beriefen. Ein weiterer Schwerpunkt gilt dem Verfassen von Tourenberichten, ein zentraler Teil jeder alpinistischen Praxis.

Das zweite Kapitel handelt von der engen Verknüpfung des Alpinismus mit nationalistischen und imperialistischen Tendenzen. Zudem wird ein fünfter Reisestil vorgestellt: die Bergtour als Eroberung. Anhand von Quellenbeispielen aus dem politischen Diskurs der Schweiz des 19. Jahrhunderts zeige ich, wie die Alpen zur nationalen Erinnerungslandschaft gemacht wurden. Nach einem Exkurs zur touristischen Entwicklung der Alpen zeige ich am Beispiel zweier berühmter englischer Bergsteiger, wie die von den Touristen immer intensiver genutzte Landschaft gleichzeitig zur unberührten Wildnis stilisiert wurde, in der es sich zu bewähren galt – eine Deutung, die so populär wurde, dass die im selben Kapitel beschriebene Gründung des SAC nachgerade als «Rückeroberung» verstanden werden konnte. Und schliesslich wurde der Aufenthalt in diesem Gebiet ab Ende des 19. Jahrhunderts als Möglichkeit entdeckt, um aus Jugendlichen Patrioten zu machen – dies zeige ich am Beispiel der Jugendgruppen der Alpenclubs.

Im dritten Kapitel wird erläutert, wie der SAC Ende des 19. Jahrhunderts Bergsteigen zum Männlichkeitsritual machte – ein sechster, den Alpinismus prägender Reisestil –, und wie der Club 1907 schliesslich zum reinen Männerbund wurde. Nach einem Exkurs zu weiteren alpinistischen Ausschlusstendenzen der Jahre 1900 bis 1930 zeige ich, wie Schweizer Bergsteigerinnen diesem Ausschluss 1918 ihren eigenen Club entgegensetzten, und vergleiche diesen mit seinem englischen Pendant, dem Ladies’ Alpine Club. Dieses Kapitel basiert grösstenteils auf Quellen, die bisher nirgends wissenschaftlich ausgewertet worden sind.

Im vierten Kapitel geht es um die Frage, wie sich Bergsteigerinnen im zum «Männerraum» erklärten Hochgebirge bewegten. Eine Reihe von berühmten aber auch unbekannten Bergsteigerinnen wird vorgestellt und ich untersuche verschiedene Aspekte ihrer Tätigkeit, unter anderem die Frage, ob diese Frauen den Alpinismus als Mittel zur Emanzipation betrachteten und inwiefern die «Bergkameradschaft» zwischen Frauen und Männern die Geschlechterordnung tangierte. Zudem zeige ich am Beispiel einiger Extremkletterinnen der 1930er-Jahre, wie sich Bergsteigerinnen nun auch als reine Frauenseilschaften ohne Bergführer versuchten.

Die Themen des fünften Kapitels sind der (weibliche) Körper und die Bekleidung der Bergsteigerin: Die richtigen Kleider, das richtige Aussehen der Frauen galten als Garant für die Ordnung der Geschlechter und Klassen. Bergsteigerinnen durchbrachen diese mit ihren Ausflügen ins Hochgebirge. Sowohl die Frauen selbst wie auch eine umfangreiche Ratgeberliteratur machten sich deshalb Gedanken über Körper, Kleider, Kraft und Konkurrenz. Anhand zahlreicher erstmals ausgewerteter Quellenbeispiele zeige ich, wie diese zumeist männlichen Ratgeber vor allem um die Geschlechterordnung fürchteten und die neue Bewegungsfreude der Frauen in geordnete Bahnen zu lenken suchten, während sich die Bergsteigerinnen selbst hauptsächlich darum sorgten, wie sie bei der ungewöhnlichen Tätigkeit ihren sozialen Status wahren konnten.

Читать дальше