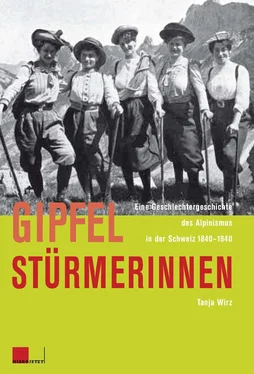

Diese Quelle aus dem Fundus des SAC führt mitten in die Thematik meiner Untersuchung: Ein Jahr zuvor, 1918, war der Schweizer Frauen-Alpenclub SFAC gegründet worden, da sich die «Herren vom SAC» trotz wiederkehrenden Diskussionen nicht dazu hatten durchringen können, weibliche Mitglieder in ihren Reihen zu akzeptieren. Einzelne Sektionen des Vereins hatten Frauen bisher als Ehren- oder Passivmitglieder aufgenommen, doch 1908 wurde dem ein Ende gemacht: Gemäss neuen Statuten waren Frauen nicht mehr zugelassen, bereits aufgenommene durften das Clubabzeichen fortan nicht mehr tragen. 2

Umso stolzer waren die Schweizerinnen auf ihren neuen Frauenclub: «Toujours plus haut avec fierté!», lautete der Refrain ihres Vereinsliedes. 3Während die von einem Mann erfundenen Trachtenmädchen ihre Ansprüche mit der Gleichheit aller Menschen begründeten, beriefen sich die SFAC-Frauen in ihrem Lied auf Freiheit und Vaterland:

«De l’Alpe nous avons l’amour,

Et nous y chanterons toujours

Les beaux refrains de nos vieux pères

Où vibre une âme ardente et fière,

L’écho des monts nous a porté

Leur cri: patrie et liberté.» 4

Ihr Lied zeigt: Die SFAC-Gründerinnen wollten sich nicht etwa in die Reihen der Frauenbewegung einordnen, sondern in eine männliche Tradition. Nicht die Mütter waren es, die ihnen von den Alpen sangen, sondern die «vieux pères». Der SFAC wurde explizit als «kleine Schwester» des SAC und nach seinem Beispiel aufgebaut. 5Die Gründerinnen suchten ihren Aktionsraum zu erweitern und den Männern den alleinigen Zugriff auf den symbolischen Raum Alpen streitig zu machen. Doch sie taten es interessanterweise nicht, indem sie sich vom Männerclub distanzierten, sondern indem sie in die Fussstapfen ihrer Konkurrenten traten. Darauf wird noch zurückzukommen sein.

Dieser Konflikt darüber, ob auch Frauen zum SAC gehören sollten, ist einer von vielen Belegen dafür, dass die Alpen ein umstrittener Raum waren. In den Begriffen von «Besitz» und «gehören» wurde verhandelt, wer sich zu Freizeit- und Ferienzwecken dort aufhalten sollte, was dort auf welche Weise zu welchem Zweck getan werden durfte und wie anschliessend darüber zu berichten war. Genau wie das oben zitierte Theaterstück spielten sich diese Auseinandersetzungen aber meist nicht im Gebirge, sondern viel eher in der Stadt ab, wo die Mehrheit der Alpinistinnen und Alpinisten lebte und wo in der Folge auch ein Gutteil der Vereinsaktivitäten der Bergsteigerclubs stattfand. 6Verhandelt wurden denn auch weder der tatsächliche, juristische Landbesitz noch Wegrechte. Im Gegenteil: Die Frage, wem der Boden im Hochgebirge gehört, war unter Bergsteigerinnen und Bergsteigern geradezu tabu. 7Der Raum, um den sie stritten, war nicht jener, den die alpine Bevölkerung bewohnte und bewirtschaftete, sondern vielmehr eine imaginäre Landschaft, welche die Touristen, Wissenschaftler und Künstler symbolisch zu besetzen suchten; eine angeblich unberührte Wildnis, ein leerer Imaginationsraum, in den sie ihre jeweils eigenen Ideen und Werte projizieren konnten.

Da ich im Folgenden die «Nutzung» einer solchen imaginären Landschaft untersuche, kann ich die Analyse nicht auf einen abschliessenden geografischen Raum beschränken. Ich betrachte Texte von schweizerischen, deutschen, französischen, englischen, italienischen und amerikanischen Bergsteigerinnen und Bergsteigern, die in den Berner, Walliser und Bündner Alpen und im Montblanc-Massiv unterwegs waren – aber auch in aussereuropäischen Gebirgen: Bergsteigen war eine Tätigkeit, die Menschen verschiedener Nationalität miteinander verband, sei es in gemeinsamen Seilschaften, sei es im Wettlauf um dasselbe Ziel.

«WIE DIE ALPEN EROBERT WURDEN» – EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Die Konflikte um die Definitionsmacht über diese imaginären Alpen zeigen sich allerdings erst auf den zweiten Blick. Die meiste populäre und ein Grossteil der wissenschaftlichen Literatur über das Bergsteigen wird von einer «grossen Erzählung» beherrscht, die Widersprüche ausblendet und die Geschichte des Alpinismus als das erfolgreiche und mehr oder minder geradlinige Ringen männlicher Pioniere um Fortschritt und Erkenntnis darstellt und sich auf die Wiedergabe von Namen, Daten und Höhengraden konzentriert. 8Weil diese Erzählung für den alpinistischen Diskurs so zentral ist, hier einleitend ihre wesentlichen Grundzüge:

Am Anfang waren die Alpen. Die in ihren Tälern lebenden Menschen fürchteten sich angeblich, auf die Gipfel zu steigen, weil sie glaubten, dort hausten Drachen und Dämonen. Nur vereinzelte mutige Kristallsucher, Gämsjäger oder gelegentlich ein Hirte auf der Suche nach einem verloren gegangenen Tier wagten sich in die unheimlichen Höhen. Die Dichter und Denker jener Zeiten hielten die Alpen für hässlich und gefährlich, den Bauern – so heisst es – ging jeder Sinn für Ästhetik von vornherein ab. Doch dann findet ein grundlegender Wandel statt: Das «finstere Mittelalter» ist vorbei, die europäische Geisteselite entdeckt die Alpen und rühmt ihre Schönheit und Erbaulichkeit. Der künstlerischen und philosophischen Entdeckung folgt die wissenschaftliche und sportliche Eroberung, das «goldene Zeitalter des Alpinismus» bricht an: Auftritt der britischen Bergsteigerpioniere. Ab 1850 wetteifern mutige Alpinisten darum, wer am schnellsten möglichst hohe und möglichst viele Gipfel erobern kann, und dabei bedienen sie sich der Dienste treuer einheimischer Bergführer, die zwar ungehobelte, aber edle Naturburschen sind. Mit der Matterhornbesteigung, die zum Tod von drei Bergsteigern und einem Bergführer führt, endet diese Phase 1865.

Nach diesem apokalyptischen Finale – so immer noch die Erzählung – wird es für ambitionierte Alpinisten zusehends schwieriger, Gelegenheit für herausragende «Taten» zu finden. Einerseits ist «alles schon gemacht», andererseits findet das Bergsteigen immer zahlreichere Anhänger. Auswege aus diesem Dilemma werden im Sportklettern, im Skifahren, in Winterbesteigungen und in den aussereuropäischen Bergen gesucht. Daneben organisieren sich die Bergsteiger ab 1860 in Vereinen, welche die Alpen durch so genannte «Clubarbeit» erschliessen: Wege und Hütten werden gebaut, Karten und Tourenbeschreibungen veröffentlicht, Vereinschronisten beginnen die Geschichte des Bergsteigens und ihrer Vereine festzuhalten. In den 1930er-Jahren schliesslich kommt geradezu Endzeitstimmung auf, es ist die Rede von den «letzten Problemen». Gemeint sind die Nordwände der Alpen, deren Erstbegehung als letztes noch mögliches alpinistisches Ziel betrachtet wird. Doch 1938 wird die Eigernordwand erstiegen, und damit auch dieses Problem gelöst. Nach dem Zweiten Weltkrieg franst die Erzählung aus, die Spur ihrer Helden verliert sich irgendwo in den Weiten des Himalaya.

Diese heftig geraffte Version der Geschichte des Alpinismus mag in ihrer Klischeehaftigkeit ironisch erscheinen, sie besteht jedoch aus Versatzstücken, die bis heute in grossen Teilen der alpinistischen Literatur gepflegt werden. Ihre Grundstruktur stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde stark von den britischen Bergsteigern geprägt. Es handelt sich dabei um einen Gründungsmythos der Alpinistengemeinschaft, in dem wichtiges Wissen über die eigene Gruppe transportiert wird: Wer sind wir, und was wollen wir? Wer gehört dazu, wer nicht? Daneben enthält die Erzählung aber auch Legitimation gegen aussen: Sie ist eine Aufzählung der eigenen Leistungen und Verdienste, die belegen soll, dass Bergsteigen eine sinnvolle Beschäftigung ist. Nicht hinein passen: gebildete Alpenbewohner, nichtbürgerliche Bergsteiger, Frauen. Stattdessen ist die Erzählung von Vereinnahmungstendenzen gegenüber allerlei berühmten Persönlichkeiten geprägt: Von Petrarca über Goethe bis hin zu Jesus führt die Liste früher «Bergsteiger». 9Ausserdem enthält sie eine Moral und einige Thesen über den Verlauf menschlicher Geschichte. Die Moral: Ideelle Ziele sind materiellen vorzuziehen – wobei selten bemerkt wird, wie elitär diese Position ist. Die Thesen: Es gibt beständigen Fortschritt hin zum Besseren, und dieser Wandel wird initiiert durch Entdeckungen, Ideen und «grosse Taten» einzelner, besonders begabter und willenskräftiger Pioniere. Anschliessend folgt dann jeweils die Popularisierung, die je nach politischer Haltung der Erzähler für gut oder schlecht befunden wird.

Читать дальше