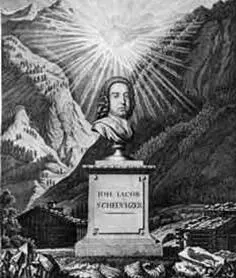

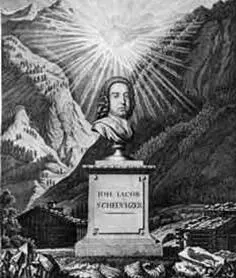

4 Der Zürcher Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer. Zeitgenössischer Stich.

Bei den Drachen fiel es naturgemäss schwer, die Aussagen anhand eigener Beobachtungen zu prüfen. Scheuchzer versuchte deshalb, mit allen ihm zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Mitteln, die jeder neuzeitlichen Ordnung spottenden Märchenviecher unter Kontrolle zu bekommen. Eine probate Methode, Lebewesen in eine Ordnung einzufügen, ist die Klassifikation: Wenn schon unklar war, ob die Tiere mittels heisser Dämpfe flogen oder sonst irgendwie, so war es doch immerhin ein Anfang, wenn man sie wenigstens nach Kantonen sortiert hatte. Wenn ich Scheuchzer lese, komme ich also zu einem ganz anderen Schluss als die Chronisten der englischen Bergsteigerei: Scheuchzer war kein Bewahrer vormoderner Weltvorstellungen, sondern versuchte, die alte Welt in die Moderne hinüber zu erklären. Punkto Drachen war er übrigens skeptischer, als es der alpinistische Diskurs glauben machen will. Er schrieb: «Ich selbs, ob ich gleich in dieser Materi sehr ungläubig bin, habe alle Schweizerische Drachen-Historien mit grossem Fleiss zusammengetragen, und nach deren Beschreibung abmahlen lassen, werde [sie] aber […] nicht dargeben vor wahrhafft, sondern vor sehr zweifelhafft, und die meisten vor erdichtet.» 117

Die hier abgebildete zeitgenössische Darstellung zeigt Scheuchzer denn auch als Vertreter der Aufklärung und der rationalen Vernunft, der in den Bergen das Licht der Erkenntnis gefunden hat. Dass von ihm nur eine Büste auf einem Sockel zu sehen ist, belegt einerseits, wie sehr er zum «Denkmal» geworden war, zu einem berühmten und zu ehrenden Vorbild, andererseits aber auch, dass seine Tätigkeit in den Bergen als etwas zutiefst Unkörperliches gesehen wurde: Nur das Beobachten, Sehen und Denken zählte, Arme, Rumpf und Beine galten nicht als darstellenswert. Im Vordergrund finden sich dafür einige Symbole seiner Forschungstätigkeit: Das Leben in den Häusern und Alphütten interessierte ihn genauso wie das Sammeln, Kategorisieren und Einordnen von Naturgegenständen. Während die Fossilien für das Interesse an der Naturgeschichte stehen dürften, ist der Bergkristall ein Symbol für absolute Ordnung und für das Licht, das Scheuchzer in die Köpfe seiner Mitmenschen bringen wollte. Im alpinistischen Diskurs hingegen gab Scheuchzer immer wieder die Negativfolie ab, vor der Bergsteiger sich als Kinder der Moderne inszenieren konnten.

DIE ALPEN ALS «LABOR DER NATUR»

Einer der bekanntesten Vertreter der wissenschaftlichen Bergreise ist wohl der Genfer Naturforscher Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799). Er gilt als einer der Gründerväter der modernen Geologie, wurde seinerzeit als «Erstbesteiger» des Montblanc gefeiert und später machten ihn die britischen Alpinisten zu einem ihrer «Ahnen». 1181787 bestieg er den Berg, der vorteilhafterweise so nahe bei Genf lag, einem der damaligen Zentren der modernen Wissenschaft. Dabei stellte er fest, dass es sich um den höchsten Gipfel der Alpen und damit Europas handelt. Die Ergebnisse dieser und vieler weiterer geologischer Expeditionen publizierte er anschliessend bis 1796 in seinem vierbändigen Hauptwerk «Voyages dans les Alpes». Das Buch richtete sich, wie damals üblich, sowohl an ein wissenschaftlich gebildetes Fachpublikum wie auch an alle weiteren Interessierten. Im Vorwort erzählte Saussure, wie es dazu kam, dass er den Montblanc besteigen wollte: Bereits mit 18 sei er erstmals nach Chamonix gewandert, um die Gletscher zu besichtigen. Die Naturgeschichte der Erde wollte er erforschen, und dazu unternahm er später jedes Jahr grosse Touren: 14 Mal habe er die Alpenkette via acht verschiedene Passagen traversiert, im Jura und in den Vogesen sei er gewesen, in den schweizerischen Bergen, in deutschem Gebiet, in Italien, wo ihn vor allem die Vulkane faszinierten, ja sogar in England habe er Berge bestiegen. Alle seine Reisen habe er mit dem Geologenhammer in der Hand gemacht, betonte er und unterstrich somit, wie sehr er die unmittelbare Erfahrung im Feld dem Bücherwissen vorzog. 119

Ebenfalls in der Einleitung beschrieb Saussure die Ziele seiner Forschung. Er wandte sich gegen frühere Dogmen der Erkenntnissuche und propagierte die neue, naturwissenschaftliche Methode, die darauf abzielte, durch genaues Naturstudium auf Naturgesetze zu schliessen. Diese brauche zwar mehr Geduld als blosses Literaturstudium, sei aber das einzig richtige Vorgehen. 120Wie für Scheuchzer war auch für Saussure das unermüdliche Faktensammeln die Grundlage aller Erkenntnis. Und zur riesigen Datensammlung konnten laut ihm nicht nur professionelle Naturforscher beitragen, sondern im Prinzip jeder Reisende, indem er Neuigkeiten aus noch unbekannten Gegenden mit nach Hause brachte und dort im Rahmen einer einschlägigen Zeitschrift oder eines Vortrags vor einer naturforschenden Gesellschaft der interessierten Öffentlichkeit vorstellte. 121Saussure publizierte zu diesem Zweck in den «Voyages» eine veritable Forschungsagenda für Alpenreisende, als Anregung für das Sammeln nützlicher Fakten. 122Unzählige Alpinisten folgten diesem Ruf und betrieben auf ihren Bergtouren mehr oder weniger professionelle Feldforschung.

Saussure war der Ansicht, für Naturforscher seien die Berge ein bevorzugtes Gebiet, da sie ungleich vielfältiger seien als ebene Landschaften. 123Bis heute ist dies ein – zumindest in der Schweiz – gerne wiederholter, aber selten belegter Allgemeinplatz: dass die Berge mehr als alle anderen Gebiete von Bio- oder auch Kulturdiversität erfüllt seien, wie die aktuellen Schlagworte zurzeit heissen, und damit auch mehr und Wichtigeres zu erforschen bieten würden. 124Ein «Labor der Natur» seien die Alpen, jubelte Saussure, ein Observatorium, in dem sich die Naturphänomene in exemplarischer Weise dem Betrachter darböten: «Tous les phénomènes de la Physique générale s’y présentent avec une grandeur et une majesté, dont les habitants des plaines n’ont aucune idée.» 125Der Wind und die Elektrizität der Luft seien ganz besonders kräftig, Wolken bildeten sich unmittelbar vor den Augen des Beobachters, und auf einem Berggipfel stehend, könne man die Entstehung von Stürmen mitverfolgen. Saussure rühmte die grosse Abwechslung, die dieses Lehrtheater bot, und nutzte dazu die Metaphorik der ästhetischen Reise: «De grands spectacles de tout genre varient à chaque instant la scène […].» 126Wasserfälle und mehrfache Regenbögen entzückten das Auge, Lawinen würden blitzesschnell niedergehen und die stärksten Bäume mit fürchterlichem Donnern fällen, das ewige Eis gleiche einem gefrorenen Meer, und zwischen all diesen Spektakeln der Natur böten sich dem Betrachter «des réduits délicieux, des prairies riantes», die den Duft von Tausenden von Blumen verströmten, die ebenso schön wie selten seien. 127

Allerdings genügte Saussure reines Faktensammeln allein nicht. Er klagte sogar, die meisten Reisenden verlören beim Detailsammeln den Blick fürs Ganze, obwohl das Studium der Einzelheiten doch nur im Hinblick auf umfassende Theorien von Belang sei. 128Und um dieses grosse Ganze erfassen zu können, riet Saussure den Forschenden zu Gipfelbesteigungen, die diesbezüglich besonders nützlich seien. Und diese Passage liest sich nun fast wie ein Werbeprospekt für Abenteuerreisen:

«[…] pour observer ces ensembles […] il faut quitter les routes battues et gravier sur des sommités élevées d’où l’œil puisse embrasser à la fois une multitude d’objets. Ces excursions sont pénibles, je l’avoue; il faut renoncer aux voitures, aux chevaux mêmes, supporter de grandes fatigues, et s’exposer quelquefois à d’assez grands dangers. Souvent le naturaliste, tout près de parvenir à une sommité qu’il désire vivement d’atteindre, doute encore si ses forces épuisées lui suffiront pour y arriver, ou s’il pourra franchir les précipices qui lui en défendent l’accès: mais l’air vif et frais qu’il respire fait couler dans ses veines un baume qui le restaure, et l’espérance du grand spectacle dont il va jouir, et des vérités nouvelles qui en seront les fruit, ranime ses forces et son courage. Il arrive: ses yeux éblouïs et attirés également de tous côtés, ne savent d’abord où se fixer; peu-à-peu il s’accoutume à cette grande lumière; il fait un choix des objets qui doivent principalement l’occuper, et il détermine l’ordre qu’il doit suivre en les observant.» 129

Читать дальше