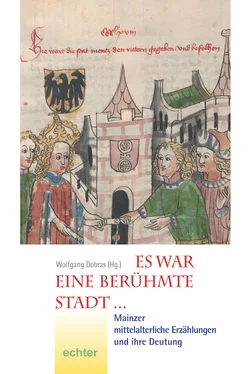

Mainz, im Juli 2016

Wolfgang Dobras

TEIL I

ERZÄHLUNGEN ZU DEN ANFÄNGEN VON MAINZ

MAINZER URSPRUNGSSAGE(N)

Mittelalterliche Erzählungen über die Gründung von Mainz

Uta Goerlitz

„In Asien gab es einen König […], der hieß Pilis, der hatte einen Sohn, der Treverus genannt wurde. Treverus sprach, er wollte schauen, was jenseits des Meeres wäre. So fuhr er nach Europa, das ist: die Gegend, […] in der Trier liegt, und die Gegend gefiel dem König sehr. Er errichtete da eine Stadt, das war die erste Stadt, die seit der Sintflut jemals in Europa errichtet worden war; denn in Europa gab es niemanden als den König Treverus und sein Volk, das mit ihm gekommen war. Die Stadt, die da von ihm errichtet wurde, das ist das nach dem hochgeborenen König benannte Trier. Wie ich berechnet habe, wurde die Stadt Trier erstmalig 1603 Jahre vor Christi Geburt erbaut […].

560 Jahre später, am dritten Tag nach Sankt Georg, das ist im Monat April, da lebten 12 Gelehrte, darunter vier Rechtsgelehrte, die erbauten mit ihrem Wissen eine Stadt, die Menz genannt wurde. Wer bei ihnen lernen wollte, der konnte sich zur Unterweisung dorthin begeben. Wiederum 608 Jahre später wurde Rom erbaut […]. Da gelangte ein Kaiser an die Macht, der hieß Trusus […].“

Freie Übersetzung aus der Erzählung vom „Ursprung der Stadt Mainz“ (Terminus post quem ca. 1335, um 1443/44?) in der sog. Windeck-Fassung in Eberhard Windecks „Buch von Kaiser Sigismund“.

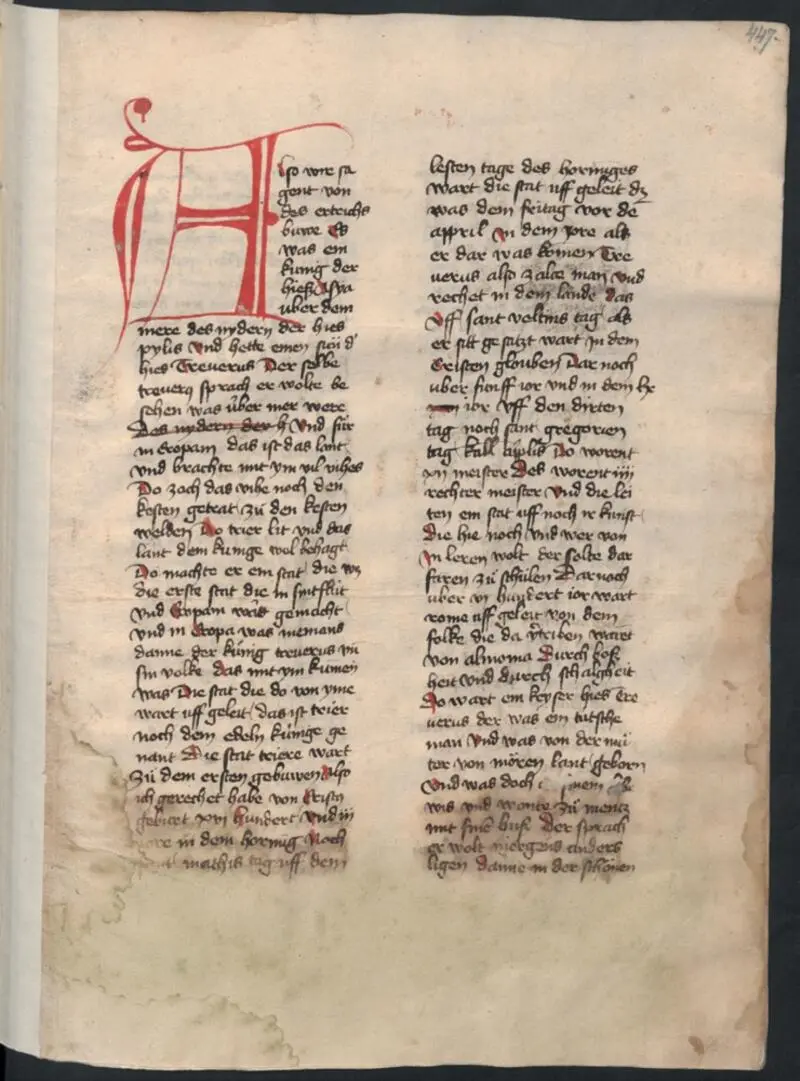

Im Wortlaut der sog. Windeck-Fassung:

es was ein konig in Asia […], der hieß Pilis und der hette einen son, der was genant Treverus . a der selbe Treverus sprach, er wolte besehen, was über mer were, und für in Eropam, daz ist dis lant, […] do Trier lit b , und daz lant dem konige wol behaget. do macht er ein stat, daz was die erst stat, die sider der sinflůt in Eropia ie wart gemacht; und in Europia waz niemant dannec der konig Treverus und sin volg, daz mit ime komen was. die stat, die do von ime wart ufgeleit d , daz ist Trier noch deme edelen konige genant. die stat Trier wart zü dem ersten gebuwen, als ich gerechnet han vor Cristus geburt 16hundert und dri jor […] .

darnoch uber 500 jor und in dem 60. jor uf den dritten tag noch sant Gregorien tag, das ist in dem kalender aprili e , do worent 12 meister f , der worent vier rehtmeister g und die leitent ein stat uf h noch irer kunste, die hiez nu Menz; und wer von in lernen wolt, der solt dar farn zü schülen i darnoch über sehshundert jor und acht jor wart Rom ufgeleit […]. do wart ein keiser hieß Trusus […] .

Zitat nach der Ausgabe von Eberhard Windecks „Buch von Kaiser Sigismund“ von Wilhelm Altmann von 1893 (Anmerkungen von der Verfasserin).

I. Terminologie und Gegenstand

Sagen gelten seit der Romantik als lange tradierte, mündliche Erzählungen von außergewöhnlichen Ereignissen, deren Kern von den Tradierenden für wahr gehalten wird; das unterscheidet sie vom Märchen. Den bekannten Sagensammlungen der Brüder Grimm aus dem frühen 19. Jahrhundert etwa liegt die für die Romantik kennzeichnende Auffassung zugrunde, Sagen verdankten sich der kollektiven Erinnerung des Volkes, seien „Volksdichtung“ 1. Dabei wurde übersehen, dass Sagen zwar, wie eine einschlägige literaturwissenschaftliche Definition lautet, „Ausdruck kollektiver Mentalitäten“ sind, die „vorgeblich wahre Begebenheiten mit dem Ziel der Orientierung in der Welt“ tradieren und „eine psychologische oder eine soziale“ Funktion haben, wie das prinzipiell auch für Herkunftssagen wie diejenigen von Mainz gilt. 2Doch müssen sie deshalb nicht auch einen mündlichen Ursprung haben – in den „für uns offenkundig sagenhaften Texten in mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Chroniken“ haben sie ihn sogar „in der Regel nicht“. 3Oft verdanken sich Sagen schriftsprachlicher Konstruktion, so dass mit Auftraggebern und Verfassern gerechnet werden muss, die sie mit variierender Zielsetzung in Umlauf brachten.

So gibt es auch in Mainz im Mittelalter nicht dieeine Mainzer Ursprungssage, sondern mehrere Versionen und innerhalb von diesen demgegenüber weniger stark variierende Fassungen 4, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden, teilweise miteinander konkurrierten und sich partiell überlagerten. Am Ende des Mittelalters, seit dem 15./16. Jahrhundert, begann man, diese Texte aus dem neuartigen historisch-kulturellen Interesse des Humanismus heraus zu sammeln, sie zu kompilieren und dabei teils auch mit neu gewonnener methodischer Kritik zu bewerten, bevor im 19. Jahrhundert im Gefolge der Romantik systematisch die großen nationalen und regional-heimatkundlichen Sagensammlungen entstanden. Seitdem wurden und werden die alten „Sagen“ vielfach wiedererzählt, was ausschmückende Erweiterungen ebenso beinhaltet wie Kürzungen oder die Neukombination traditioneller Motive. 5

An den Anfang dieses Beitrags ist eine Version der Mainzer Ursprungssage gestellt, die drei Besonderheiten aufweist:

Erstens ist sie bereits im Mittelalter in deutscher Sprache überliefert, was keineswegs selbstverständlich ist, stammen etliche heute noch bekannte „Sagen“ doch aus der gelehrten lateinischen (chronikalischen) Überlieferung. Die Wahl der Volkssprache für die in Rede stehende Prosaerzählung über den Ursprung von Mainz impliziert dabei literaturgeschichtlich von vornherein eine vergleichsweise späte Überlieferung. Im konkreten Fall liegt das frühestmögliche Entstehungsdatum nach ca. 1335, ohne dass mit diesem Terminus post quem, der sich aus bestimmten politischen Anspielungen ergibt, auch schon etwas über das tatsächliche Abfassungsdatum gesagt wäre, das später liegen kann – im vorliegenden Fall ist zumindest eine spätere Bearbeitung sehr wahrscheinlich. 6

Zweitens war die vorangestellte Version der Mainzer Stadtgründungssage nachweislich in Spätmittelalter und Früher Neuzeit verbreitet und soll angeblich sogar beim Kaiser auf Interesse gestoßen sein: Der keiser Sigismund (König 1410–1437, Kaiser seit 1433) habe wissen wollen, warumbe die stat Trier dreizenhundert jor elter wer wann 7Rom. Mit diesen Worten ist sie in das zeitgeschichtlich-politische „Buch von Kaiser Sigismund“ ( Des keiser Sigesmundus buch ) eingefügt, das von dem zum königlich-kaiserlichen Hof gehörenden Mainzer Bürger Eberhard Windeck (gest. 1440/41) abgefasst wurde. 8Die zitierte Frage nach den Anfängen von Trier führt darin unmittelbar zum Ursprung von Mainz hin, der in dieser Version der Mainzer Ursprungssage eng mit der Geschichte von Trier verbunden ist – wie es aus dem Textausschnitt zu Beginn dieses Beitrags hervorgeht.

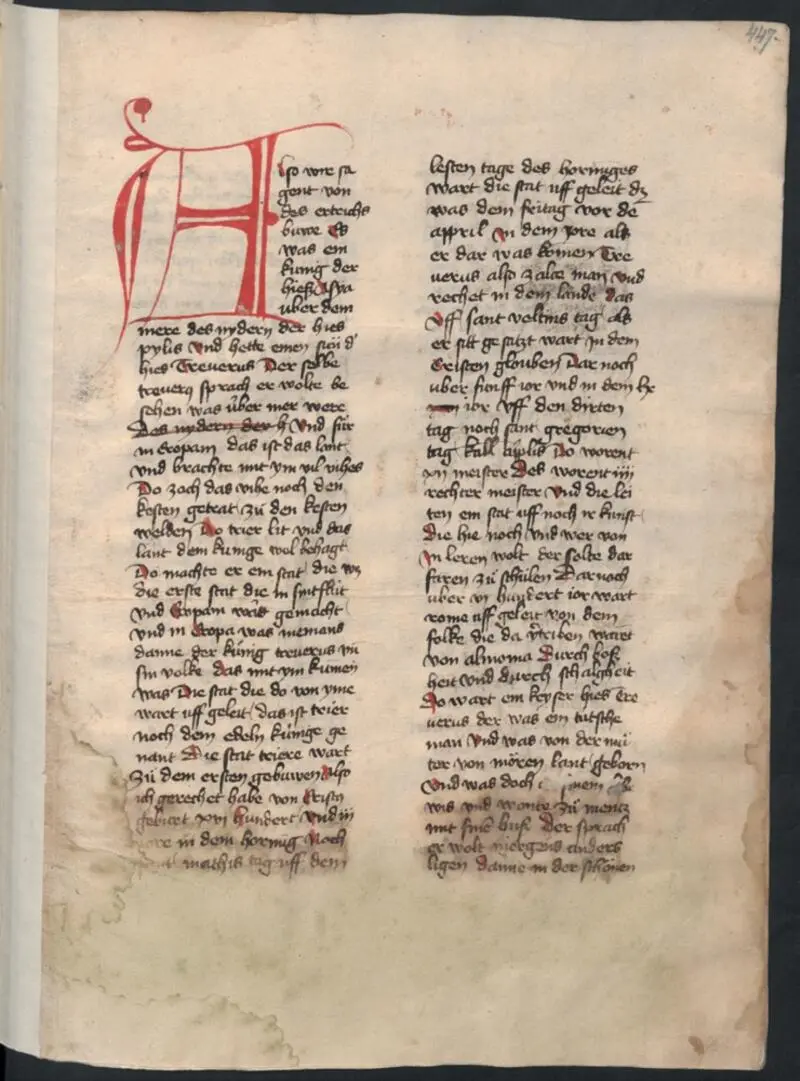

Abb. 1: Der Anfang der Erzählung vom „Ursprung der Stadt Mainz“ in der illustrierten Windeck-Handschrift V1 aus der Werkstatt des Diebold Lauber (Österreichische Nationalbibliothek Wien, cod. 13975, fol. 447r) .

Die dritte Besonderheit dieser Version aber, die im Folgenden mit der neueren literaturgeschichtlichen Forschung mit „Ursprung der Stadt Mainz“ 9betitelt sei (in Abgrenzung von anderen mittelalterlichen Erzählungen vom Ursprung von Mainz, denen kein Titel zugewiesen ist), liegt in ihrer guten Zugänglichkeit in älteren Drucken (und neuerdings auch online) 10. Dadurch konnte sie schon früh den Weg in die regionalen Sagensammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts finden, auch wenn die Quellen in solchen, dem „Volkspoesie“-Begriff verpflichteten Sammlungen oftmals nicht nachgewiesen sind.

Читать дальше