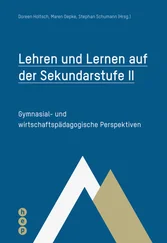

1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 Als zentrale, schulisch zu erwerbende Kompetenzen gelten seit PISA die Lesekompetenz, die mathematische Kompetenz und die naturwissenschaftliche Kompetenz (z.B. Klieme et al. 2010). Es gibt fast beliebig viele weitere Kompetenzen. Sich auf Französisch, Spanisch oder Italienisch auszudrücken, erfordert Kompetenzen, ebenso das Verfassen von Texten (z.B. Baer 1998). So wenig es für die Pilotin, den Lokomotivführer, den Fremdsprachenlernenden, den Arzt und die Ärztin, aber auch für Berufslernende genügt, in der Ausbildung, in der Schule und im Studium «nur» Wissen zu erwerben, so wenig ist für Lehrpersonen der Erwerb von Wissen allein ausreichend. Umgekehrt ist ebenso falsch – wie bei vielen angehenden, aber auch erfahrenen Lehrpersonen (noch) oft der Fall – zu meinen, Praxiserfahrung allein reiche aus und (umfangreiches) Wissen zu erwerben, sei nicht nötig. Die Expertiseforschung zeigt: Wer etwas wirklich beherrscht, hat als Basis des expertenhaften Könnens über Jahre systematisch umfangreiches Wissen erworben. Zudem spielt die Art und die Qualität des Wissens eine Rolle. Lehrerinnen und Lehrer müssen im Studium erworbenes Wissen in der Praxis rasch und sicher umsetzen können. Voraussetzung dafür sind Kompetenzen, die zu erwerben bzw. weiterzuentwickeln die je individuell zu bewältigende, in mancher Hinsicht herausfordernde Entwicklungsaufgabe ist – zunächst während der Grundausbildung und dann in der Weiterbildung.

Beeinflusst von Antworten, die gegen das Ende des 20. Jahrhunderts von amerikanischen und australischen Lehrerverbänden zur Frage ausgearbeitet wurden, was das Besondere des Lehrerberufs ist und was ihn von anderen anspruchsvollen Berufen unterscheidet, was also Lehrerinnen und Lehrer wissen und können (müssen), wenn sie kompetent handeln (wollen), werden im Kompetenzstrukturmodell der Pädagogischen Hochschule Zürich – auf das hier als Beispiel Bezug genommen wird – zwölf Kompetenzen als Ziel der Aus- und Weiterbildung für Lehrpersonen aller Schulstufen beschrieben (PHZH 2014). Durchaus anspruchsvoll, müssen die Studierenden diese Kompetenzen theoretisch (Wissen) und praktisch (Können) erwerben und sollten Lehrpersonen sie in der Weiterbildung weiterentwickeln. Wie bei den Kompetenzen für das Lesen, die Mathematik und die Naturwissenschaften gibt es bei jedem der zwölf als Standards bezeichneten Kompetenzen Unterbereiche mit jeweiligen Teilkompetenzen.

Jeder der zwölf Standards besteht aus drei Bereichen: (1) dem «Wissen» , (2) der «Lern- und Umsetzungsbereitschaft» und (3) dem «Können als wissensbasiertem Handeln» . Das Ziel jedes Kompetenzerwerbs ist professionelles Können, Kompetenz im dargestellten Sinn. Fast immer beruht das Können auf umfangreichem, auf jeden Fall auf sicher verfügbarem Wissen, was zeigt, wie wichtig es ist, anhaltend und systematisch Wissen zu erwerben. Können setzt die Bereitschaft und die Fähigkeit voraus, Wissen aufzubauen und zu lernen, es in Anwendungssituationen umzusetzen und anzuwenden. Reusser (2014a, 328) weist darauf hin, dass aus «einer erweiterten wissenspsychologischen Optik […] Kompetenzen für eine Verschmelzung von Wissen und Können» stehen. «Bildung in einem modernen, anspruchsvollen Sinne von ‹literacy› aufgefasst steht für ein Amalgam, die Verschmelzung von Fachwissen und Fähigkeiten (also fachlichen) und von überfachlichen, transversalen (methodischen, sozialen, personalen) Kompetenzen» (Reusser 2014b, 86). Auch für Lersch und Schreder (2013, 37–38) fallen Wissen und Können zusammen; ihre Kurzformel lautet: Kompetenz = Wissen + Können.

4 Zur Herkunft und weiteren Bestimmung von Kompetenz

Die Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff ist schon älter (zusammenfassend: Bach 2013, 15–21). Als Folge der zumindest teilweise ernüchternden Ergebnisse wird die Diskussion seit PISA – vor allem bezogen auf den Unterricht in der Schule – intensiver und gleichzeitig kontroverser geführt. Sie widerspiegelt sich in sehr vielen wissenschaftlichen und weiteren Publikationen wie dem Lehrplan 21 und den Bildungsstandards in Deutschland und der Schweiz. In fast jedem Fachbereich spielt der Begriff heutzutage eine Rolle. Kaum ein Begriff prägte in den letzten Jahren die Sozial- und Erziehungswissenschaften derart wie der Begriff «Kompetenz» (Bach 2013, 15). Klieme und Hartig (2007) sprechen von einem Modebegriff. Weitere Autoren verweisen auf seine inflationäre Verwendung (z.B. Arnold u. Schüssler 2008; Bodensohn 2003; Weinert 2001). Kritisiert werden seine Unschärfe und die Traditionslosigkeit, mit welcher er verwendet wird. Gefragt wird sogar, «ob die Begriffe ‹Kompetenz› und ‹Kompetenzentwicklung› nicht lediglich eine neue Begriffsmode im Reigen einer sich hochschaukelnden Fachrhetorik» seien (Arnold 2002, 27). Weitere lehnen den Begriff für die Schule ganz ab (Koch 2013).

Gleichwohl ist der Begriff selbstverständlich nicht beliebig definierbar: «Wer ihn nutzt, stellt damit heraus, dass er Fähigkeiten und Bereitschaften (a) im Blick auf konkrete Situationen und Aufgaben betrachtet und zugleich (b) ihre Anwendbarkeit in einer Vielzahl solcher Situationen und Aufgaben unterstellt» (Klieme u. Hartig 2007, 14). In der Lehrerbildung kommen Standards, die Kompetenzen beschreiben, seit den 1990er-Jahren vor, in der Schweiz auch verbunden mit dem Nationalen Forschungsprogramm 33 «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme», insbesondere der in dessen Rahmen durchgeführten Untersuchung von Oser und Oelkers (2001) zur Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. Die damalige Quintessenz lautete: «Die Professionalisierung als komplexer Kompetenzerwerb in der Ausbildung zum Lehrerberuf liegt im Argen. Man ist erstaunt, feststellen zu müssen, dass die Verarbeitungstiefe bei zentralen Fähigkeiten zur Bewältigung der Aufgaben in diesem Beruf kaum ausgeschöpft wird […]. Das, was im Kopf der Lehramtskandidaten und -kandidatinnen entsteht, ist nicht professionelles Können und Beherrschen, sondern bloss partikuläres, verinseltes Wissen» (Oser 2001, 310). Für die Forschung zur Lehrerbildung ist Kompetenz inzwischen zu einem «konstitutiven Grundbegriff» (Bach 2013, 16) geworden.

In der Auseinandersetzung mit dem Begriff lassen sich drei Positionen unterscheiden. Wie für die Lehrerbildung aufgezeigt (Terhart 2007), werden Kompetenzen auch im Zusammenhang mit Schule und Unterricht einerseits «als die zentrale und zukunftsweisende pädagogisch-didaktische Innovation im Bildungssystem der Gegenwart» verstanden, andererseits jedoch «als ein verhängnisvoller enthumanisierender Irrweg zur Verzweckung des Menschen im Kontext einer Ökonomisierung des Bildungssystems gesehen» (Matthes 2013, 121). Dritte gehen einen Zwischenweg und sehen im kompetenzorientierten Unterricht nichts als neuer Wein in alten Schläuchen (ebd.). Unbestritten ist nur, dass der Begriff vielfach und vielfältig diskutiert und verwendet wird und die Gemüter teilweise heftig bewegt (z.B. Koch 2013; Liessmann 2014). Die Stichwortsuche zu «Kompetenz» in der Literaturdatenbank FIS Bildung ergibt über 30000 Treffer und zeigt eine rasante Zunahme von Publikationen ab den 1970er-Jahren.

Klieme und Hartig (2007), Bach (2013, 15–16) und Maag Merki (2009) machen zu Recht darauf aufmerksam, dass der Kompetenzbegriff im 20. Jahrhundert in der Sprachwissenschaft, in der Philosophie und in der Psychologie eine zentrale Rolle spielte. In seiner Theorie der Sprachkompetenz unterscheidet der amerikanische Linguist Noam Chomsky (*1928) zwischen Kompetenz als allgemeiner Sprachfähigkeit und Performanz als individueller Sprachverwendung (Sprachwissen im Gegensatz zu Sprachkönnen) und knüpft damit an die Dichotomie von langue und parole des Schweizer Linguisten Ferdinand de Saussure (1857–1913) an. In der Erziehungswissenschaft geht der Kompetenzbegriff auf Heinrich Roth (1906–1983) zurück, der in den 1960er-Jahren durch seine Forderung nach einer «realistischen Wende» der deutschen Erziehungswissenschaft bekannt wurde. Darunter verstand er die Entwicklung und Verwendung auch von erfahrungswissenschaftlichen – also empirischen – Forschungsmethoden in der Pädagogik zusätzlich zu den bisher verwendeten historischen und philosophischen. Roth (1971) spricht von der «Mündigkeit als Kompetenz für verantwortliche Handlungsfähigkeit» und meint damit «die seelische Verfassung einer Person, bei der die Fremdbestimmung soweit wie möglich durch Selbstbestimmung abgelöst ist». Diese besteht «(a) als Selbstkompetenz […] d.h. die Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können, (b) als Sachkompetenz, d.h. die Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit selbstständig sein zu können, und (c) als Sozialkompetenz, d.h. die Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- und Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können» (Roth 1971, 180; zusammenfassend: Klieme u. Hartig 2007, 19–20; vgl. auch Reusser 2014a).

Читать дальше