Por desgracia, la contaminación de los ríos y las fuentes de agua, las pavorosas tasas de deforestación, la desaparición masiva de comunidades nativas, la extinción acelerada de especies animales y vegetales son realidades a las cuales la opinión pública de las grandes ciudades se ha acostumbrado. Tanto en los países industrializados como en los del trópico, la sustitución inmoderada de la cubierta vegetal selvática por monocultivos, haciendas ganaderas, zonas mineras y franjas urbanas en los márgenes de los ríos es de conocimiento público, y las modalidades más nocivas de explotación (por ejemplo, las quemas masivas de bosques para la habilitación de pasturas, el envenenamiento de los ríos con el mercurio utilizado en la extracción de oro, el tráfico de especies animales exóticas, la tala en procura de maderas finas, la sustitución de bosques nativos por cultivos ilícitos) suscitan la indignación de buena parte de la ciudadanía. La difusión mediática relativa a estos temas es tan amplia que, mientras las cifras estadísticas y las imágenes satelitales documentan con regularidad el retroceso de la selva tropical, numerosas empresas trasnacionales refuerzan sus estrategias publicitarias invirtiendo en campañas de reforestación o de protección de especies animales en peligro. Hoy en día es parte de la vida corriente encontrar en los medios masivos los llamados de los grupos ambientalistas para salvar la selva de los trastornos causados por los planes de desarrollo, la urbanización, la colonización vertiginosa. La Amazonía disfruta así de una visibilidad paradójica: todos tienen noticia de ella y muchos saben que está en peligro, pero, aparte de sus pobladores, pocos la han visto y casi nadie sabe realmente lo que allí está en juego.

Diversos factores contribuyen a esta situación. La parcelación disciplinar del saber es uno de ellos: nuestro conocimiento de la selva y de sus pobladores humanos y no humanos está hecho de retazos mal cosidos entre sí, con trozos procedentes de las ciencias humanas (la etnografía, la lingüística, la demografía, la historia) y de las ciencias naturales (la geología, la zoología, la botánica, la climatología), dos áreas de trabajo entre las cuales la comunicación es precaria, pese a la relevancia que la comunidad académica le otorga al trabajo interdisciplinario. Otro factor viene dado por la multitud de discursos e imaginarios acumulados sobre la Amazonía durante siglos de historia colonial; el palimpsesto resultante determina a tal punto nuestra percepción de la selva que resulta difícil sustraerse a los clichés que la describen como un paraíso virgen, un infierno verde, un depósito de recursos, un núcleo de barbarie, un tesoro de biodiversidad, y así por el estilo. Este factor está vinculado a su vez con un tercero de peso incalculable: la persistente invisibilización de las comunidades autóctonas, heredada por los habitantes mestizos que forman el grueso de la población amazónica en la actualidad. El rechazo a escuchar las voces de los indígenas o las de los campesinos y colonos pobres que han ocupado su lugar, así como la estigmatización de sus prácticas y sus creencias, es la otra cara de los discursos estereotipados que tornan tan difícil la tarea de arrojar una mirada fresca y perceptiva sobre la realidad de la región.

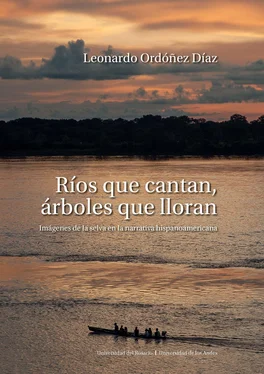

Esta encrucijada de segmentación disciplinar, formaciones discursivas sedimentadas y encubrimientos de estirpe colonial constituye el marco amplio en el que se inscribe la presente investigación; ella es también el eje articulador de los temas que recorren el trabajo de principio a fin: las narrativas de la selva y la crisis ambiental contemporánea. Por una parte, guiado por la idea de que la colonización actualmente en curso en la Amazonía y en otras zonas selváticas del continente hunde sus raíces en imaginarios y representaciones de la selva fuertemente anclados en la tradición occidental, me interesa revitalizar el estudio de la forma como nuestra cultura percibe y se representa la selva. Para tal fin, he concentrado mi atención en el rico corpus que prefiero denominar «narrativas de la selva» (y no «novelas de la selva», pues incluye también numerosos cuentos y crónicas), conformado por textos escritos desde inicios del siglo xx hasta hoy, cuyo común denominador consiste en relatar travesías, peripecias o historias ambientadas en regiones selváticas de América Latina, sobre todo en la cuenca amazónica. Por otra parte, me doy cuenta de que la devastación de la selva no está asociada solo a los imaginarios, sino también a las modalidades agresivas de explotación y extracción de recursos, las cuales no son el resultado de dinámicas puramente endógenas, sino que, por el contrario, responden a factores impulsados por la mundialización y la circulación global de capitales, materias primas, mercancías, saberes. Desde esta óptica, la situación de las selvas tropicales en general, y de la Amazonía en particular, es apenas un capítulo de un problema más vasto: la crisis ecológica global. Mi trabajo parte del supuesto según el cual la comprensión de los nexos entre los imaginarios culturales y la degradación de las zonas selváticas de América Latina tiene un interés cuyo alcance desborda los límites de la historia regional, pues arroja luces valiosas a propósito de la crisis ambiental que atraviesa hoy la civilización. Vistas a la luz de dicha crisis, las narrativas hispanoamericanas de la selva dejan de ser un capítulo secundario o marginal de la historia cultural de América Latina y pasan a un primer plano desde el cual nos invitan a reconsiderar las profundas contradicciones que definen nuestras relaciones con la naturaleza en el seno de la globalización.

1. La problemática ambiental en los estudios literarios

Mi interés por estos temas se nutrió al principio de una constatación paradójica. Si bien las selvas tropicales de América Latina son consideradas sinónimos de riqueza natural y diversidad biológica, pocas regiones del mundo han sufrido un ritmo de deforestación tan elevado durante las últimas décadas. Se perciben en esta paradoja ecos persistentes de la noción de Sarmiento en Facundo, según la cual la naturaleza y sus pobladores, al ser núcleos de barbarie, deben ser desbrozados y remodelados culturalmente para abrir paso al avance de la civilización. Dicha concepción progresista y modernizadora, auténtico eje de la retórica cultural en la América hispana desde los tiempos de la Independencia (Alonso 1998), ha ejercido una fuerte influencia en la historia de la Amazonía durante el último siglo. Las narrativas de la selva no han sido ajenas a tal influjo y, al tiempo que describen la riqueza ambiental de las regiones en las que se sitúan sus historias, es usual encontrar en ellas elementos que reflejan la visión de la selva como frontera opuesta al avance del impulso civilizador. Sin embargo, ese rasgo de las narrativas de la selva corresponde apenas a una de sus facetas, y no precisamente la más rica en consecuencias.

En efecto, la lectura tradicional según la cual La vorágine de José Eustasio Rivera o Canaima de Rómulo Gallegos serían novelas primitivistas que dramatizan la lucha del ser humano con una naturaleza aplastante y desaforada resulta empobrecedora y adolece de un reduccionismo semejante al que afecta a la propia selva, vista apenas como hábitat exuberante o como trampa mortal. Pero, así como la realidad selvática es compleja y versátil, las narrativas de la selva son mucho más que meros documentos de color local y estampa regional. En ellas se encuentra, de hecho, una reflexión acerca de los vínculos entre los humanos y la naturaleza que, por su continuidad y rigor, no tiene parangón en otras formas de producción simbólica en América Latina. Uno de los propósitos centrales de mi trabajo es mostrar cómo, leídas desde una perspectiva interdisciplinaria y con una actitud más sensible a sus facetas políticas y ecológicas, las narrativas de la selva ganan de pronto una actualidad asombrosa: la selva deja de ser pura naturaleza situada al margen de la civilización y torna a ser escenario de procesos sociohistóricos de largo alcance, los crímenes de la época de las caucherías dejan de ser un capítulo a medias olvidado de la historia de nuestros países y se transforman en una imagen poderosa de los daños ambientales y humanos ocasionados por el colonialismo, la omnipresencia de la vegetación y la fauna selváticas en los relatos deja de ser un mero decorado y pasa a ofrecer un jugoso material para pensar en la problemática de la biodiversidad y en otras cuestiones ambientales, las luchas de los personajes con las potencias de la naturaleza dejan de ser solo un factor determinante de la vida tropical o de la identidad latinoamericana y pasan a ser una meditación cuidadosa en torno a lo que podemos denominar la «dimensión ecológica» de la existencia humana.

Читать дальше