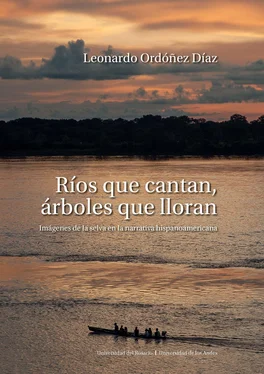

1.2. El impacto ecológico y humano de la colonización

Al interesarse en una realidad selvática que, desde los tiempos de las caucherías, sufre el acoso creciente del ímpetu colonizador, la narrativa de la selva se ve llevada de forma natural a ocuparse de la situación social de la región, así como de toda una serie de problemas que hoy en día llamamos «ecológicos». Desbordando los límites del enfoque regionalista o terrígena en el que se las suele situar (Franco 2001: 195-207; Fuentes 1972: 9-10), ya las narrativas de la selva de los años veinte y treinta del siglo pasado exploraron a fondo las relaciones de la actividad humana con el entorno ambiental. Es verdad que, en esas obras pioneras, la naturaleza es descrita a menudo como una fuerza omnipotente, y la selva, como un ámbito feroz, hostil, invencible. También es sabido que Quiroga, Rivera, Gallegos y Alegría, a raíz de las situaciones de injusticia existentes en sus países, hicieron de la denuncia y la crítica social uno de los ejes de su trabajo narrativo. Lo que se ha notado menos es que en sus obras surge una idea destinada a tener un amplio desarrollo en la narrativa posterior: que la selva en el fondo es más frágil de lo que parece y corre peligro debido a las perturbaciones suscitadas por la colonización, las cuales hacen del bosque y de sus pobladores humanos y no humanos algo más que simples víctimas colaterales. Surge así otro conjunto de temas que se amplía en las décadas siguientes y, sobreviviendo a las corrientes de lo real maravilloso y del realismo mágico, mantiene plena vigencia en la actualidad. De poco sirve desenmascarar el embrujo de las viejas representaciones coloniales de la selva si las nuevas dinámicas colonizadoras, inscritas en la lógica del capitalismo global y respaldadas por la eficacia de la tecnología moderna, continúan reproduciendo en la práctica los aspectos más destructivos de ese legado. Esta es la razón por la cual el examen crítico de los imaginarios que movilizan la colonización prepara el terreno para la exploración del impacto que esta ejerce sobre la cultura de las poblaciones nativas y sobre los ecosistemas selváticos.

El enfrentamiento de los humanos con una naturaleza exuberante pero hostil constituye un tópico central de la literatura hispanoamericana desde las crónicas de Indias.7 La llegada de los europeos a América estableció un patrón de ocupación del territorio en el que las montañas, los bosques, las llanuras y las selvas eran regiones erizadas de obstáculos, a través de las cuales había que abrirse paso por la fuerza para alcanzar las riquezas ocultas en su seno. En las expediciones de exploración que recorrieron el continente, el deslumbramiento provocado por el hallazgo de un mundo distinto iba de la mano con las dificultades suscitadas por la falta de familiaridad con el terreno, por la resistencia de las poblaciones aborígenes y por los encarnizados enfrentamientos que se desataron entre los propios invasores. Como un eco tardío de esas jornadas, que William Ospina denomina «auroras de sangre», la modernización en América Latina adoptó desde muy pronto el cariz de un necesario sometimiento del entorno natural y de sus pobladores. En este orden de ideas, Ospina presenta como un rasgo clave de la cultura latinoamericana moderna el hecho de que, a diferencia de lo que pasa en Europa, se desarrolla en el marco de una naturaleza que todavía no ha sido plenamente domesticada (2007: 181-183). El arribo del mercantilismo a la región luego de las guerras independentistas hizo que su incorporación al capitalismo coincidiera con la lucha por vencer la resistencia de vastas zonas del territorio aún en estado salvaje.

En este marco neocolonial se inscriben las narrativas hispanoamericanas de la selva escritas desde inicios del siglo xx. La situación de sus autores es ambigua porque la atmósfera cultural dominante en los países de la región lo era ya desde los tiempos de la independencia. A este respecto, Carlos Alonso advierte que las élites criollas gestoras de las nuevas naciones adoptaron el discurso progresista de la modernización —orientado hacia el futuro— como una estrategia para sellar la ruptura con el orden colonial español —anclado en el pasado—, pero con eso le prepararon el camino al neocolonialismo, ya que el proyecto modernizador supone la legitimidad del poder ejercido por las metrópolis centrales sobre las zonas periféricas del orden mundial, entre ellas América Latina (1998: 19-23). En consecuencia, los escritores e intelectuales hispanoamericanos se vieron confrontados a un escenario ambivalente: ¿cómo ser modernos bajo las condiciones semifeudales heredadas de la Colonia? ¿Cómo afirmar la autenticidad cultural de unos países que, habiendo logrado su libertad política, pasan a ocupar en la práctica una posición subordinada de tipo neocolonial a nivel económico? ¿Cómo tomar distancia con respecto a los efectos negativos de la modernización patrocinada por el discurso cultural dominante?

En los cuentos misioneros de Quiroga, en los relatos amazónicos de Ciro Alegría, en el trato que Rivera en La vorágine o Vargas Llosa en La casa verde le dan al tema de la explotación cauchera, se pueden rastrear las huellas de tal ambivalencia. Se trata de narrativas que mezclan las visiones estereotipadas de la selva con los intentos por trascender tales estereotipos, que critican la incorporación forzada de las selvas tropicales al capitalismo global al tiempo que ellas mismas son un documento de esa incorporación, que denuncian las formas postizas asumidas por la modernización en regiones apartadas del continente al tiempo que su escritura ostenta rasgos propios del discurso modernizador. La centralidad del tema de las caucherías en las narrativas de la selva pone de manifiesto lo ambiguo del terreno en el cual estas obras se mueven. Recurriendo al caso más conocido, recordemos que la resonancia alcanzada por La vorágine de Rivera no obedeció a su contenido de denuncia social, pues cuando la obra fue publicada, la intelectualidad y las élites políticas de los países de la región ya tenían noticia de los crímenes del Putumayo, gracias a las investigaciones y los testimonios de diversos cronistas (Villegas 2006: 21-22). Mucho más determinantes para varias generaciones de lectores resultaron las imágenes que ofrece esa obra de la selva y de los nativos, las cuales, sin embargo, le deben tanto a la herencia colonial de visiones edénicas e imaginarios de un continente minado por el mal.

Otro caso significativo lo encontramos en La casa verde de Mario Vargas Llosa. Como han advertido algunos críticos,8 esta obra hace una crítica aguda de la separación entre «civilización» y «barbarie». El título de la novela alude al burdel de Piura, pero también al entorno geográfico amazónico y, por ende, a la mezcla entre lo natural (verde, selva) y lo cultural (casa, burdel, ciudad); a tono con ello, varios pasajes del texto sugieren que la línea divisoria entre lo bárbaro y lo civilizado no separa la naturaleza de la cultura o la selva de la ciudad, sino que las atraviesa a ambas: tanto en la selva como en la ciudad civilización y barbarie coexisten de forma compleja y en diferentes dosis, puesto que no designan realidades objetivas sino facetas que cohabitan en el corazón humano (Lituma, por ejemplo, maltrata a la Selvática porque esta no se adapta a la vida civilizada, pero él mismo participa en una irracional ruleta rusa; el padre García desea preservar la moral y las buenas costumbres pero al final hace justicia por propia mano y arrastra a una multitud a quemar el burdel; y así sucesivamente). Al mismo tiempo, sin embargo, Vargas Llosa acoge sin atenuantes la concepción lineal del tiempo histórico implícita en el proyecto moderno, la cual presupone la superioridad de la cultura europea y descalifica las culturas amazónicas por estar ancladas en la Edad de Piedra; adicionalmente, diversos pasajes de la obra reestablecen el sentido tradicional del contraste entre barbarie y civilización, por ejemplo, las descripciones según las cuales los indígenas son salvajes que se comunican con gruñidos y se portan como bestias.9 Con dificultad se encontraría otro ejemplo capaz de ilustrar con mayor elocuencia la ambigüedad que hace de la representación narrativa del mundo selvático un terreno plagado de escollos y de arenas movedizas.

Читать дальше