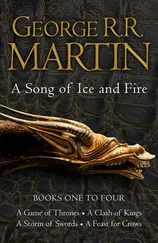

Mit Game of Thrones betraten Benioff und Weiss Neuland: Für beide war es die erste Fernsehproduktion. Und tatsächlich floppte der erste Pilot – in dem George R. R. Martin einen Cameo-Auftritt hatte – und musste überarbeitet werden. Unter der Regie von Timothy van Patten, der Tom McCarthy ersetzte, wurden über neunzig Prozent neu gedreht. Auch zwei Schauspielerinnen wurden ausgetauscht: Nicht mehr Jennifer Ehle, sondern Michelle Fairley spielt Lady Stark, und zu Daenerys Targaryen wurde nicht Tamzin Merchant, sondern Emilia Clarke, die erst zwei kleinere Rollen gespielt hatte. Für die als Arya Stark gecastete Maisie Williams war es die erste Rolle überhaupt. Skepsis beim Vorsprechen erzeugte Kit Harrington – weniger aufgrund des Veilchens, Resultat einer vorabendlichen Prügelei, sondern weil er für die Rolle des im Buch vierzehnjährigen Jon Schnee zu alt schien. Man entschied, auch aufgrund der Sex- und Heiratsszenen, einige sehr junge Figuren älter darzustellen. Nur zwei Besetzungen hatten in der von britischen und irischen Schauspielern dominierten Serie für Weiss und Benioff vorab festgestanden: Peter Dinklage sollte den kleinwüchsigen »Gnom« Tyrion Lennister spielen; er nahm unter der Bedingung an, keinen Bart und keine spitzen Schuhe tragen zu müssen, um nicht dem Klischee des Filmzwergs zu entsprechen. Und mit Sean Bean – Boromir in Der Herr der Ringe – wurde für die Rolle des Ned Stark Prominenz aus dem Fantasygenre gewonnen.

Auch die Titelsequenz wurde unter Federführung von Creative Director Angus Wall geändert: Zur Musik von Ramin Djawadi bauen sich die Orte der Handlung wie Uhrwerke auf, dreht sich das von Sonnenstrahlen erhellte Astrolabium, das auf seinen Bändern Teile der Vorgeschichte zeigt. Die Sequenz erhielt noch im gleichen Jahr einen Emmy, ebenso wie Peter Dinklage als bester Nebendarsteller.

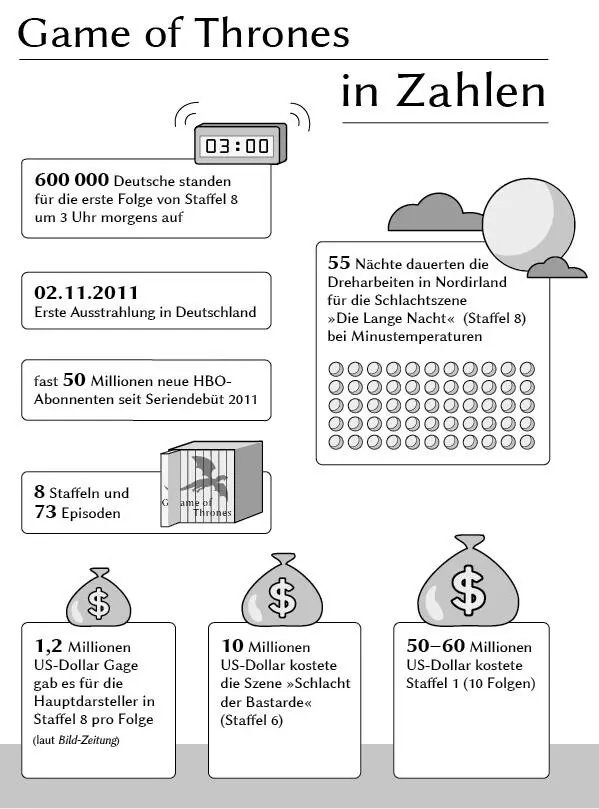

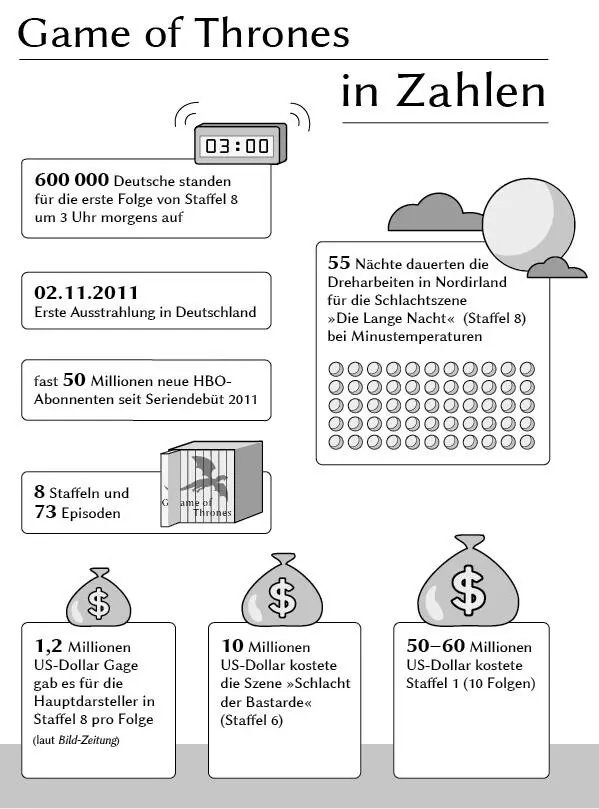

Dies waren die zarten Anfänge einer globalen Erfolgsgeschichte, die sich von Staffel zu Staffel steigerte. Die Serie wird in über 180 Ländern ausgestrahlt, 17,4 Millionen Zuschauer sahen – legal! – die erste Folge der achten Staffel in den USA, wohl Hunderte Millionen verfolgten die Serie weltweit, sie wurde vielfach ausgezeichnet und prämiert. Game of Thrones erfreut sich prominenter Zuschauer und Bewunderer – nicht zuletzt aus der politischen Sphäre, in der die Serie spielt: Die Queen besuchte den Eisernen Thron (setzte sich aber nicht drauf, da das Protokoll ihres Herrschaftshauses dies verbietet), und Barack Obama durfte, damals noch US-Präsident, als Einziger Staffel 6 vorab sehen, worauf eine Journalistin einen Antrag auf Herausgabe dieses Geheimwissens stellte – schließlich ging es um die Frage, ob Jon Schnee wirklich tot war! (2017 wurden auf anderem Wege Geheimnisse bekannt: HBO wurde gehackt und erpresst, Dokumente und TV-Folgen wurden gestohlen und teilweise geleakt.) 2016 memorierte Obama in einem Clip die Namen der bis dato gestorbenen Serienfiguren – schwieriger, als sich zum Wählen registrieren zu lassen! Nachfolger Donald Trump machte sich hingegen unbeliebt, als er im Game of Thrones- Schriftzug verkündete »The Wall Is Coming« und damit das zur Redewendung avancierte Hausmotto »Winter is coming« der Familie Stark, eines großen Adelshauses von Westeros, zitierte. HBO schrieb: »Wie sagt man Markenrechtsmissbrauch auf Dothraki?« Das hielt Trump nicht ab, im Januar 2019 das gegen den Iran gerichtete Plakat »Die Sanktionen kommen« zu produzieren. Sofort wiesen Nachrichtenbeiträge nach, dass Mr. President Game of Thrones nie gesehen noch begriffen haben konnte, denn »Winter is coming« ist zur Chiffre für eine globale Bedrohung avanciert. In diesem Sinne hatte Die Welt zuvor mit der Winterwarnung den Amtsantritt eben dieses Donald Trump betitelt.

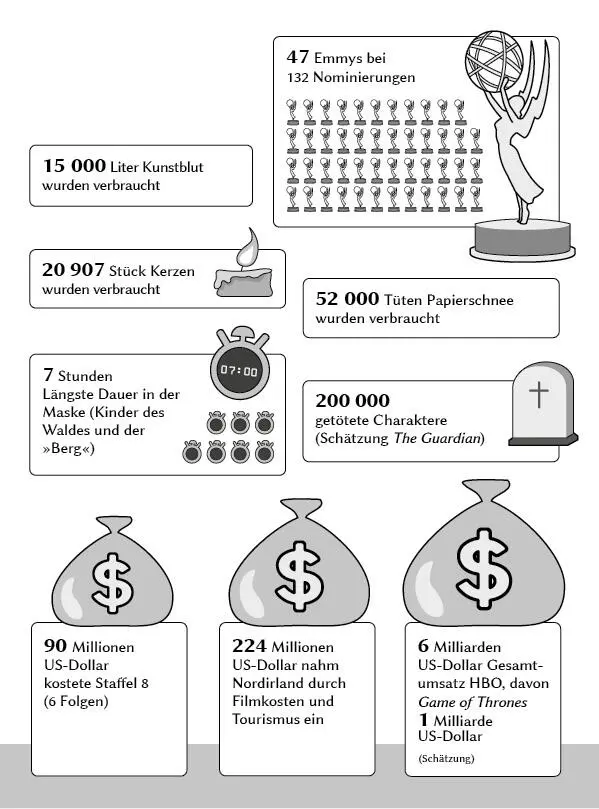

George R. R. Martin hat nicht nur eine fiktive Welt erschaffen, sondern ein »Martiversum« (Susan Johnston / Jes Battis) initiiert, das weit über Bücher und Serie hinausreicht: Die Fankultur mit Portalen und Wikis, in der Informationen gesammelt und analysiert werden, verbindet sich mit der Erweiterung des Fiktiven, in der man nicht nur Rezipient ist, sondern in Computer- oder Pen-&-Paper-Spielen, in Fan-Fiction oder Fan-Art das Geschehen erweitert, T-Shirts mit den Wappen der Häuser trägt, Miniaturfiguren sammelt, valyrischen Schmuck kauft und seine Kinder Arya, Khaleesi oder Tyrion tauft. Für Liebhaber exotischer Sprachen stehen Lehrbücher der für die Serie kreierten Sprache der Dothraki bereit, ein Kochbuch präsentiert rustikale Rezepte, Landkarten erklären die Regionen dieser Anderswelt. Die Drehorte erfreuen sich regen touristischen Zulaufs und bieten spezielle Game of Thrones -Touren an; das als Serienhauptstadt Königsmund firmierende Dubrovnik kann sich des Besucherstroms auf den Spuren von Cersei & Co. kaum noch erwehren. Derweil kündigte HBO an, Drehorte in Nordirland als »Game of Thrones Legacy Attractions« zu etablieren.

George R. R. Martin hat nicht nur die Populärkultur bereichert, sondern ist selbst Bestandteil von ihr geworden. Er sei sich selbst schon auf Comic-Conventions und an Halloween begegnet, da es sein Outfit – Kastenbrille und Kappe auf dem Kopf, Weste oder Hosenträger überm Bauch – mittlerweile als Verkleidung zu kaufen gibt: »Manche sehen echter aus als ich.«

George R. R. Martin bei der Premiere der dritten Staffel am 18. März 2013 in Los Angeles

Teil der Populärkultur zu werden, ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal von Game auf Thrones . Im Golden Age der Fernsehserien und des Quality TV gibt es etliche Serien, die kultisch verehrt und von ihren Fans geliebt werden: Es reicht, ältere oder neuere Titel wie The Sopranons , Mad Men , Dr. Who , The Wire , The Walking Dead , House of Cards oder The Handmaid’s Tale in eine lahmende Partyrunde zu werfen, und der Abend ist gerettet. Serien sind längst nicht mehr nur etwas für Serienjunkies, Nerds oder sonstige seltsame Mitmenschen, sondern haben definitiv ihren Platz im Mainstream erobert. Wäre da nicht ein markanter Unterschied: Game of Thrones ist eine Fantasyserie, und da steigen normalerweise die meisten gleich aus bzw. gar nicht erst ein. Und doch hat es diese Serie geschafft, nicht nur ein globales Millionenpublikum an sich zu binden, sondern auch die hochkulturellen Zitadellen zur Mitarbeit anzuregen: Seriöse Zeitungen und Magazine rekapitulieren und bewerten die Episoden oder erstellen Hilfsmittel wie etwa die interaktive Graphik der Süddeutschen Zeitung , die hilft, den Überblick innerhalb des komplexen Beziehungsgefüges der Figuren nicht zu verlieren; Forschung und Wissenschaft – vor allem die amerikanische, zunehmend auch die deutschsprachige – legen quasi im Wochentakt neue Studien zum Romanzyklus und zur Serie vor, Professorinnen und Lehrer nutzen die Inhalte der Serie, um Studierenden und Schülern das Mittelalter näher zu bringen (so die von Mediävisten betriebene Digital Citadel ).

Was macht diese Serie so erfolgreich, was ist ihr Geheimnis, ihr Suchtfaktor?

Game of Thrones spielt in einem fiktiven europäischen Mittelalter. Für seine politische Geschichte des Kampfes um den Königsthron hat sich Martin als passionierter Leser historischer Stoffe von Ereignissen wie den englischen Rosenkriegen inspirieren lassen. Doch diese Anleihen sind eben genau das: Anleihen. Denn das Problem bei historischen Stoffen sei, so Martin, dass man wisse, wie sie ausgingen. Und das ist entschieden nicht das Ziel dieses Autors. Expect the unexpected , erwarte das Unerwartete – würde Game of Thrones ein Hausmotto brauchen, wäre es wohl dieser Satz, der mit der schockierenden Enthauptung des positiven und aufrechten Helden Ned Stark am Ende der ersten Staffel ihren ikonischen Moment gefunden hat.

Читать дальше

![Брюс Крейвен - Библия босса [Учебник по лидерству и достижению целей. По мотивам легендарного цикла Game of Thrones] [litres]](/books/385551/bryus-krejven-bibliya-bossa-uchebnik-po-liderstvu-i-thumb.webp)