Rosa als bereits populäre Schauspielerin. 1890er Jahre. Das Porträt stammt von dem Hof-Fotografen Wilhelm Höffert aus Berlin. Ein Rollenfach springt gleichsam aus dem Bild.

Im Jahr von Rosas Geburt wohnten die Rettys in Hanau am Paradeplatz 17 (heute: Am Freiheitsplatz). Rosas Taufe wird im Taufbuch der evangelisch-lutherischen Johanneskirche am 24. Januar 1875 verzeichnet. Als Paten wurden eingetragen: Clara Maria Johanna Berger verwitwete Retty, die Großmutter des Kindes, sowie die Schauspielerin Helene Katharine Maria Schüle. Seinen Rufnamen erhält der Täufling nach der Schwester seiner Mutter, Rosa Köth. Rosas Großmutter Clara wird als Schauspielerin aus Königsberg mit zwei Kindern bezeichnet. Auch mütterlicherseits gibt es Verbindungen zum Schauspielerberuf. Rosas Großvater Carl Ludwig Schaefer war als Student Mitglied einer fahrenden Schauspieltruppe und lernte bei einem Gastspiel im belgischen Lommel die Tochter des Stadthauptmanns kennen, die um 1813 geborene Catharina Margareta Huberta van Meerten, ein Kind aus einer von dessen fünf Ehen. Da dieser sich weigert, seine Tochter mit einem Schauspieler zu vermählen, fliehen die beiden aus der Stadt – und heiraten ohne seine Einwilligung. Ein frühes Dokument dafür, dass zahlreiche Damen der hier erzählten Familiengeschichte dazu neigen werden, in entscheidenden Phasen ihres Lebens eigene Entscheidungen zu treffen. Wir wissen wenig über Catharina van Meerten, aber wir dürfen bei ähnlich verwegenen Entscheidungen ihrer Nachfahrinnen ihr verständnisvolles Lächeln voraussetzen.

In Homburg kommt schließlich am 24. September 1851 Rosas Mutter zur Welt, die mit 17 Jahren in einer Opernaufführung erstmals Bühnenluft schnuppert und am 30. Oktober 1874 mit 23 Jahren in Frankfurt/Main Rudolf Retty heiratet. Geboren wurde der zwar in Lübeck, seine Vorfahren lebten ebenfalls an der Ostsee, jedoch im Südosten der Halbinsel Samland, in Königsberg. Die Stadt wurde 1946 zusammen mit dem Großteil Ostpreußens der Russischen Sowjetrepublik eingegliedert und in Kaliningrad umbenannt. Große und identitätsstiftende Teile der für unsere Geschichte relevanten historischen Gebäude wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut. Nur auf kolorierten Lithografien und alten Fotografien hat sich der unprätentiöse Charme der ehemals Königlichen Barockstadt mit ihren im Stil der Backsteingotik erbauten Kirchtürmen erhalten.

Am 11. April 1852, nachmittags gegen 13 Uhr, ertrinkt im Königsberg durchziehenden Fluss Pregel ein Mann, dessen Alter im Totenbuch der Stadt auf 62 Jahre geschätzt wird. Er heißt Gottlieb Adam Adolph Retty. 5Sein Nachname findet sich in mehreren Varianten geschrieben, etwa auch Prettÿ oder Rettÿ. Geboren wurde er am 8. Oktober 1790 im etwa 120 Kilometer entfernten Rastenburg (heute: Kętrzyn/Polen). Zu seinen Lebzeiten erreichte das Königreich Preußen unter Friedrich Wilhelm II. (1744–1797) seine größte Ausdehnung. Aus dem früheren Flickenteppich aus kleinen Fürstentümern war eine Großmacht geworden, die sich durch Kriege eine militärische Vormachtstellung in Mitteleuropa sicherte. Das machtpolitische Rückgrat war eine mustergültig aufgebaute Armee, in der aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht auch Gottlieb Adam Adolph Retty Dienst tat. In den Jahren 1821 und 1822 war er Hautboist (Oboenbläser), ab 1823 Musikmeister im 1. Infanterie-Regiment der preußischen Armee, aus der er im Jahr 1832 als Invalide in Ehren entlassen wurde. Wann genau er die Stelle als Hof- und Schlossküster in der protestantischen Schlosskirche zu Königsberg einnahm, ist nicht überliefert, sicher ist nur, dass er sie bis zu seinem Tod innehatte. Es war eine gute und sichere Position, denn die Hauptstadt des Herzogtums Preußen hatte Anfang des 18. Jahrhunderts einen großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Nach dem Zusammenschluss der Städte Altstadt, Kneiphof und Löbenicht gelangte Königsberg durch den Handel zu wirtschaftlichem Reichtum. Holländische und englische Handelsschiffe ankerten im Brackwasserbereich des Frischen Haffs vor der Pregelmündung und tauschten dort englische Fabrikate, Wein und Kolonialwaren gegen Naturprodukte ein, die von jüdischen Händlern aus dem benachbarten Polen geliefert wurden. Ganz in der Nähe dieses kommerziellen Umschlagplatzes am Hafen lag das Haus des Riemermeisters Johann Georg Kant, dessen viertes von insgesamt elf Kindern, Immanuel Kant, im April 1724 geboren wurde und einige der wichtigsten Werke der Philosophie verfassen sollte.

Der Hof- und Schlossküster Adam Adolph Retty wurde eine Woche nach seinem Ableben, am 18. April 1852, in Königsberg beerdigt, das geht aus den Unterlagen der Altstädtischen Kirche hervor. Das sind die ersten amtlich verbürgten Angaben zu einem Mitglied der Familie Retty. Wir kennen auch die Lebensdaten seiner Gemahlin Henriette Amalie, geborene Vogel (deren Nachname in anderen Dokumenten „Vogler“ geschrieben wird). Geboren im Jahr 1801, starb sie am 8. Mai 1849, also drei Jahre vor ihrem Mann, den Dokumenten nach um acht Uhr abends im Alter von 48 Jahren an „Abzehrung“, also Tuberkulose. Beerdigt wurde sie am 15. Mai 1849, geheiratet hatte sie Gottlieb Retty mit zwanzig Jahren am 9. Februar 1821 in Königsberg. In den Sterbedokumenten ist von acht Kindern die Rede, insgesamt wurden aber neun Geburten verzeichnet. Für den Fortgang dieser Geschichte am wichtigsten ist ihr Erstgeborener, Rosas Großvater Gottlob Adolph Herrmann Retty, geboren am 12. Dezember 1821, getauft am 4. Januar 1822 nach evangelischer Tradition. 6

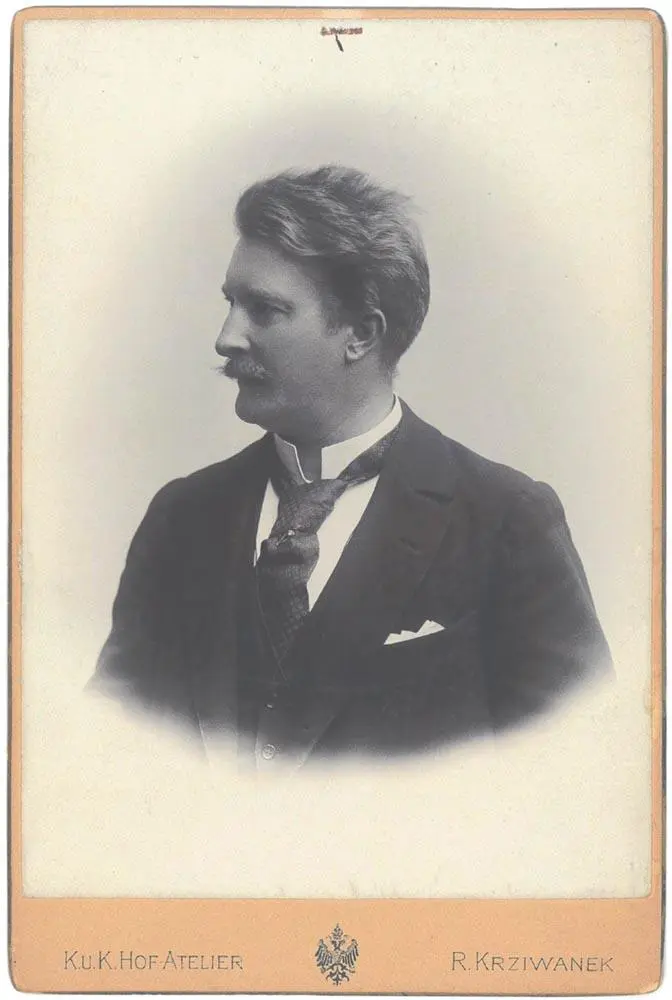

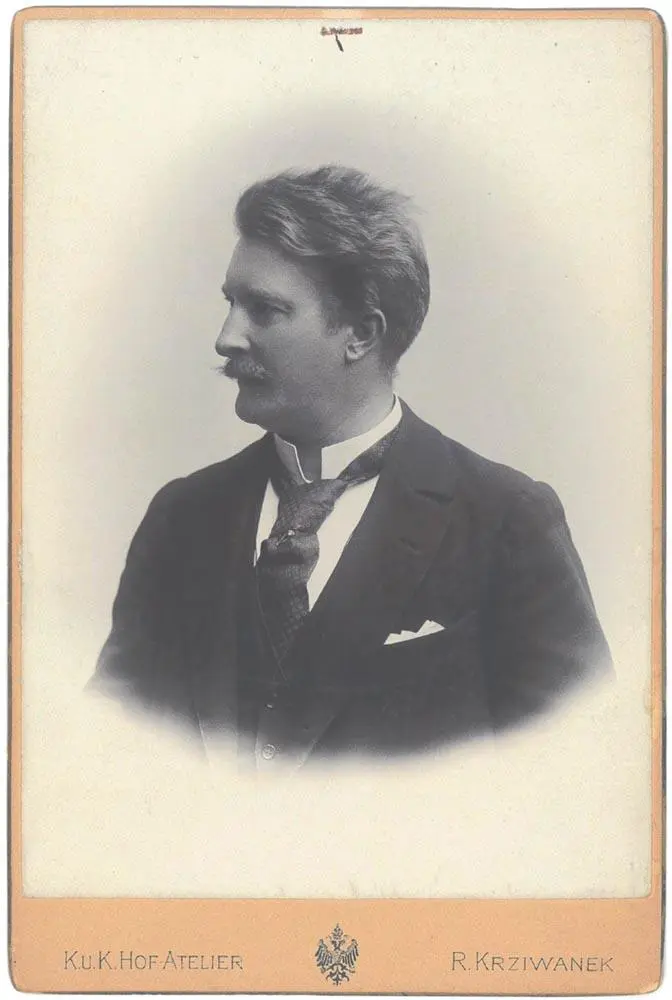

Rudolf Retty. 1894. Rosas geliebter Vater, den sie als Heldendarsteller, „père noble“, Regisseur und Autor bewunderte.

Mag man seinen Vater ob seiner musikalischen Tätigkeit schon in den Bereich der Künstler einreihen, so beginnt mit Gottlob Adolph Herrmann die Theatertradition der Rettys. Und sie fällt in eine künstlerisch interessante Epoche: Das deutsche Theater hatte sich im 18. Jahrhundert im Zeitalter der Aufklärung immer stärker gegen die absolutistischen Königs- und Fürstenhäuser gewendet, ein bisher ungekanntes Freiheitsstreben ausgelöst und sozialkritische Stoffe auf der Bühne populär gemacht. In einer berühmt gewordenen Rede betrachtete Friedrich Schiller 1784 die „Schaubühne“ als eine „moralische Anstalt“. Schauspielerpersönlichkeiten wie August Wilhelm Iffland (1759–1814), nach dem ein ab dem 20. Jahrhundert an außergewöhnliche Schauspieler vergebener Ring benannt ist, strebten Anfang des 19. Jahrhunderts nach einer realistischen Darstellung auf der Bühne. Die Folgen des Revolutionsjahres 1848 lösten einen Theaterboom aus. Nicht nur Metropolen wie Berlin und München errichteten neue Häuser, dazu kamen an die 150 Hof- und Stadttheater, an denen auch die Rettys künftig gastieren würden.

Wann und wie Gottlob Adolph Retty Schauspieler wurde, ist nicht belegt, auf jeden Fall heiratet er seine Frau, während er 1844 am Stadttheater im schlesischen Glogau (heute: Głogów/Polen) im Rollenfach „Jugendlicher Liebhaber und Naturbursche“ tätig ist. Seine Gattin, Mademoiselle Clara Maria Johanna, geborene Presch, übt als „Jugendliche Liebhaberin und Soubrette“ denselben Beruf aus. Geboren wurde sie am 20. November 1823 in Berlin-Brandenburg als uneheliche Tochter des königlichen Hofjägers Johann Gottfried Presch und dort auch am 27. November 1823 getauft.

1845 gehen Herr und Frau Retty als „Liebhaber bzw. Liebhaberin und Chormitglieder“ vom Theater Glogau ab und werden vom Stadttheater Lübeck engagiert. Eine Volkszählung registriert Adolph (24) und Clara Retty (21), die in jenem Jahr in der Glockengießerstraße in Lübeck wohnen, und gibt bei beiden als Geburtsort Berlin an, was jedoch nur bei Clara zutrifft. In Lübeck kommt im Februar 1846 Rosas Vater Rudolph zur Welt. Drei Jahre später wird am 4. Januar 1848 in Rendsburg/Schleswig-Holstein ein zweiter Sohn geboren: Johannes Mathias Richard Retty, Rosas Onkel. 1853 ist ein Wohnverhältnis der inzwischen vierköpfigen Familie in Mannheim/Baden belegt. Wie Gottlob Adolph Rettys weiteres Leben verlief, bleibt im Unklaren, doch zumindest einige Indizien lassen sich finden. Während Frau Retty ab dem Jahr 1854 nur mehr im Fach „Mütter, komische Mütter, komische Alte“ besetzt wird, brilliert Herr Retty im Bereich „Liebhaber und Bonvivants“ – und das offenbar nicht nur auf der Bühne. Spätestens seit dem Jahr 1858 findet sich an den Theatern, an denen er engagiert ist (Flensburg, Kiel, Hamburg, Bielefeld, Dortmund, Cleve, Freiburg im Breisgau), immer ein „Frl. Ernestine Schneider“ (der Nachname ist in dieser Familiengeschichte nicht ohne Ironie), das besetzt wird als „Erste sentimentale oder tragische Liebhaberin“ – und dies vermutlich auch im Leben von Herrn Retty.

Читать дальше