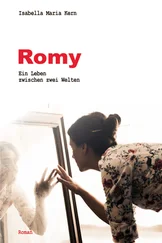

Im Vordergrund Trude Marlen, Magda Schneider und Wolfdieter Albach bei Rosas Begräbnis auf dem Wiener Zentralfriedhof. 3. 9. 1980. Die Grande Dame einer Schauspieldynastie ist nicht mehr.

„Tempus fugit – Die Zeit flieht“, das könnten aufmerksame Betrachter anstelle von Ziffern als Buchstabenfolge an der Uhr der berühmten Jugendstilkirche im Hintergrund der Begräbnisszene ablesen, und doch scheint sich Romy Schneiders Großmutter, wegen der man sich heute hier eingefunden hat, dieser Tatsache lange erfolgreich widersetzt zu haben. „Meine Großmutter hat noch mit 80 Theater gespielt. Ich möchte nicht so wie sie arbeiten und auch nicht 105 Jahre alt werden“ 2, wünscht sich Romy zwei Jahre später in ihrem letzten Interview, das bereits postum erscheint. Die verstorbene Greisin hieß Rosa Albach-Retty, war Burgschauspielerin, bis 1918 sogar k. u. k. Hofschauspielerin. Ihr biblisches Alter brachte es mit sich, dass sie nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern schon manchem Familienmitglied ins Grab hinterher blicken musste. „Mit der habe ich noch gespielt“, das wird ebenso im Laufe der Jahre zu einer Phrase ihrer Erzählungen wie die erstaunte Feststellung, sie überlebt zu haben. „Am Ende ihres Lebens“, erzählt ihre Urenkelin Patrizia Albach über Rosa, „hat sie immer wieder zu meinem Vater, der Arzt ist, gemeint, 105 Jahre seien genug. Sie sei allein, alle ihre Bekannten und Freunde tot, ob er ihr nicht etwas geben könne, damit es schneller geht […] Das hat ihn einerseits belastet, andererseits konnte er sie mit seinem Humor wieder umstimmen.“ 3Rosas Argumente zu entkräften ist freilich unmöglich. Ihr Mann starb 1952, ihr einziger Sohn, Wolf Albach-Retty, Romys geliebter Vater, 1967. Nur sie selbst ging aufrecht, diszipliniert und fast unverwundbar anmutend durch die sich unbarmherzig wandelnde und letztlich doch entfliehende Zeit. Ihre Villa in Wien hat sie schon vor Längerem aufgegeben, sie lebt seit Jahren in einem Künstlerheim in Baden. Die nur wenige Kilometer entfernte Bundeshauptstadt scheint ihr seither so fern wie New York.

Ihre Eltern sind schon lange tot, haben nur die Anfänge der außergewöhnlichen Dynastie erlebt, die sie mitbegründet haben. Dennoch ist der nun Verblichenen ihre Mutter vor fast sechs Jahren erschienen: an ihrem 100. Geburtstag am 26. Dezember 1974. Eine Szene, die sich in ihrer Kindheit abgespielt hat, kommt ihr an diesem Tag plötzlich in den Sinn. Gegen die ihr aufgezwungene Zucht und Ordnung rebellierend, fläzte sie sich als Dreizehnjährige neben ihren Vater mit übergeschlagenen Beinen zuhause in einen Sessel. Das war zu jener Zeit eine für ein wohlerzogenes Mädchen verbotene Haltung, denn eine Dame saß mit geradem Rücken an der Stuhlkante, winkelte ihre Beine schräg zur Seite ab, wobei Knie und Knöchel stets schicklich beieinander blieben. Die dazukommende Mutter herrscht ihr Kind daher an, sich nicht so „unanständig“ zu benehmen – die Jugendliche befolgt pikiert die Anordnung. Aus unbegreiflichen Gründen steht der Hundertjährigen die lang zurückliegende, fast vergessene Begebenheit an diesem düsteren Wintertag wieder vor Augen. Vielleicht weil sie den Anblick ihrer früh verstorbenen Mutter auf deren Totenbett im Jahr 1898 für immer als eine sie traurig stimmende Erinnerung in sich trägt, mit ihm alles verloren schien, was an ihrer Kindheit schön, heiter und unbeschwert war. An diesem runden Geburtstag kann sie die Mutter nun wieder deutlich wahrnehmen, spüren, riechen, hören, bittet sie deshalb laut um Verzeihung, streckt eine Hand nach der ihren aus. Jetzt, fast neunzig Jahre später, löst sich alles in Versöhnung auf, nimmt die Mutter die Entschuldigung an, lächelt ihr verständnisvoll und alles Ungemach der Vergangenheit aufhebend aus der Ewigkeit zu. Die Tochter fühlt eine vertraute Hand zärtlich über ihr Haar streichen, so wie damals, in Berlin, im Jahr 1887 …

Rosa

Der Schauspieler soll sich nicht alltäglich machen. Ein gewisser Nimbus echter, weihevoller Künstlerschaft, die unnahbar ist für das Triviale und Gemeine, soll ihn auch im profanen Leben auszeichnen.

Ernst von Possart, Lehrgang des Schauspielers , 1901

Romy in einem Kostüm für Sissi . 1955.

Rosa als Rita in Ludwig Fuldas Talisman am Deutschen Theater in Berlin. 1891. Romy hat ihre Großmutter immer sehr verehrt.

Rosa. 1894. Eine sogenannte Profil-perdu-Ansicht mit vorbildlich aufrechter Körperhaltung, aufgenommen im Atelier Tietze in Bad Elster.

Wanderjahre im 19. Jahrhundert

Die ersten beiden außerfamiliären Menschen, die Rosa in ihren Lebenserinnerungen erwähnt, sind Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke und Otto von Bismarck. Beiden begegnet sie Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin. Und es ist vielleicht für manche ihre künftigen politischen Entscheidungen bezeichnend, dass sie ihr historiografisches Koordinatensystem mit zwei Zentralgestalten der deutschen Reichsgründung von 1871 beginnt. Beide hatten maßgeblichen Anteil an Preußens politischer Vormachtstellung nach den deutschen Einigungskriegen, als Siege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich das Staatsgebiet sowie auch das deutsche Selbstbewusstsein erheblich vergrößerten. „Den großen Moltke“, damals 82 Jahre alt, trifft sie im Alter von acht Jahren, das ist 1882, im Frühling bei einem Spaziergang an der Hand ihrer Mutter im Berliner Tiergarten. Die bleiche, hagere Gestalt in Schwarz, deren Körpergröße ein Zylinderhut, im Volksmund „Angströhre“ genannt, noch nach obenhin verzerrt, muss der Kleinen riesenhaft erschienen sein. Als sie den Blick seiner stahlblauen Augen wohlwollend auf sich fühlt, knickst sie artig, er lobt ihr Aussehen und ihre Manieren, lüftet den Zylinder und fragt nach ihrem Namen, den sie ihm verrät: Rosa Retty. Dafür erntet sie von ihm den mit einer metallisch schnarrenden Stimme gesprochenen Kommentar: „Rosa. Das passt zu dir!“ 1Die obligatorisch folgende Frage, ob sie denn auch ein braves Kind sei, wird von der Mutter bejaht, worauf der Feldmarschall beiden Damen noch einmal seine Höflichkeit offeriert und Rosa mit dem Auftrag verlässt, dass es so bleiben möge.

Das zweite und letzte Treffen mit dem als „der große Schweiger“ Apostrophierten findet im Jahr 1890 im Rahmen eines Empfangs im Palais des Grafen Dönhoff statt, bei dessen Buffet Rosa, inzwischen 16 Jahre alt, mit den Töchtern des Hauses gerade eine Tasse Tee trinkt. Der mittlerweile 90-jährige Moltke, ein Freund der Familie, kommt aus dem Salon, wo er in einer Herrenrunde Whist gespielt hat. Er fragt sie nach ihrer Herkunft, ist froh, dass sie behütet aufwächst, und erzählt ihr von seiner entbehrungsreichen Jugendzeit in der Landkadetten-Akademie in Kopenhagen. Als besondere Leistung seinerseits führt er keine politischen Taten an, sondern den Bau von Brücken und Wasserleitungen an den Dardanellen, die er neben den Befestigungsanlagen dort entworfen hat. Die pompösen Trauerbekundungen nach Moltkes Tod im April 1891 sind die ersten, die Rosa im Gedächtnis bleiben, die ostentative Theatralik daran beeindruckt die Schauspielerin: Schwarze Stoffe verhängen die Gaslaternen der Prachtstraße Unter den Linden, sogar der Leierkastenmann am Oranienplatz im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ändert sein Repertoire und besingt den „Heldengreis“, der die Einheit Deutschlands garantierte.

Читать дальше