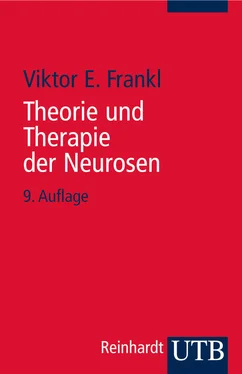

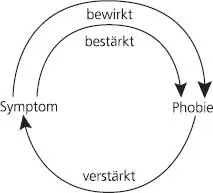

Wir unterscheiden da drei pathogene Reaktionsmuster. Das erste läßt sich folgendermaßen beschreiben: Der Patient reagiert auf ein gegebenes Symptom ( Abbildung 1) mit der Befürchtung, es könnte wieder auftreten, also mit Erwartungsangst, und diese Erwartungsangst bringt es mit sich, daß das Symptom dann auch wirklich wieder auftritt – ein Ereignis, das den Patienten in seiner ursprünglichen Befürchtung nur bestärkt.

Nun kann das, vor dessen Wiederauftreten der Patient solche Angst hat, unter Umständen auch die Angst sein. Unsere Patienten sprechen da von einer „Angst vor der Angst“, und zwar ganz spontan. Und wie wird diese Angst von ihnen motiviert? Nun, für gewöhnlich fürchten sie sich vor dem Ohnmächtigwerden, vor einem Herzinfarkt oder davor, daß sie der Schlag treffen könnte. Wie reagieren sie aber auf ihre Angst vor der Angst? Mit Flucht. Sie vermeiden es etwa, das Haus zu verlassen. Tatsächlich ist die Agoraphobie das Paradigma dieses ersten, des angstneurotischen Reaktionsmusters.

Abb. 1

Warum soll dieses Reaktionsmuster aber „pathogen“ sein? Auf einem auf Einladung der American Association for the Advancement of Psychotherapy gehaltenen Vortrag (New York, 26.2.1960) haben wir es folgendermaßen formuliert: „Phobias and obsessive-compulsive neuroses are partially due to the endeavor to avoid the Situation in which anxiety arises.“ (Viktor E. Frankl, „Paradoxical Intention: A Logotherapeutic Technique“, American Journal of Psychotherapy 14, 520, 1960.) Diese unsere Auffassung jedoch, daß die Flucht vor der Angst durch das Vermeiden der die Angst auslösenden Situation für die Perpetuierung des angstneurotischen Reaktionsmusters so entscheidend ist, – diese unsere Auffassung ist inzwischen auch von verhaltenstherapeutischer Seite wiederholt bestätigt worden. So sagt I. M. Marks („The Origins of Phobic States“, American Journal of Psychotherapy 24, 652, 1970): „The phobia is maintained by the anxiety reducing mechanism of avoidance.“ Wie denn überhaupt nicht zu verkennen ist, daß die Logotherapie vieles vorweggenommen hat, das später von der Verhaltenstherapie auf eine solide experimentelle Grundlage gestellt wurde. War es doch bereits 1947, daß wir folgende Ansicht vertraten:

„Bekanntlich kann man die Neurose in einem gewissen Sinne und mit einem gewissen Recht auch als bedingten Reflex-Mechanismus auffassen. Allen vornehmlich analytisch orientierten seelenärztlichen Behandlungsmethoden geht es dann vorwiegend darum, die primären Bedingungen des bedingtes Reflexes, nämlich die äußere und innere Situation des erstmaligen Auftretens eines neurotischen Symptoms, bewußtseinsmäßig zu erhellen. Wir aber sind der Ansicht, daß die eigentliche Neurose – die manifeste, die bereits fixierte – nicht nur durch ihre primäre Bedingung verursacht ist, sondern durch ihre (senkundäre) Bahnung. Gebahnt jedoch wird der bedingte Reflex, als welchen wir das neurotische Symptom jetzt aufzufassen versuchen, durch den Circulus vitiosus der Erwartungsangst! Wollen wir demnach einen eingeschliffenen Reflex sozusagen entbahnen, dann gilt es allemal, die Erwartungsangst zu beseitigen, und zwar in jener angegebenen Art und Weise, als deren Prinzip wir die paradoxe Intention hingestellt haben“ (Viktor E. Frankl, Die Psychotherapie in der Praxis, Franz Deuticke, Wien 1947).

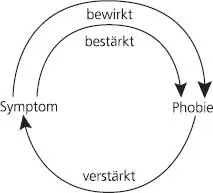

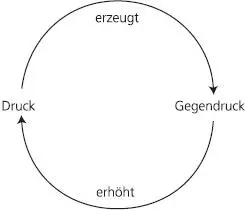

Abb. 2

Das zweite pathogene Reaktionsmuster ist nun nicht in angstneurotischen, sondern in zwangsneurotischen Fällen zu beobachten. Der Patient steht unter dem Druck ( Abbildung 2) der auf ihn einstürmenden Zwangsvorstellungen und reagiert auf sie, indem er sie zu unterdrücken versucht. Er sucht also, einen Gegendruck auszuüben. Dieser Gegendruck aber ist es, was den ursprünglichen Druck nur erhöht. Wieder schließt sich der Kreis, und wieder schließt sich der Patient in diesen Teufelskreis ein. Was die Zwangsneurose charakterisiert, ist aber nicht, wie im Falle der Angstneurose, eine Flucht, sondern der Kampf, das Ankämpfen gegen die Zwangsvorstellungen. Wieder hätten wir uns zu fragen, was ihn dazu bewegt und veranlaßt. Und es stellt sich heraus, daß sich der Patient entweder davor fürchtet, die Zwangsvorstellungen könnten mehr als eine Neurose sein, indem sie eine Psychose signalisieren. Oder der Patient fürchtet sich davor, er könnte Zwangsvorstellungen kriminellen Inhalts in die Tat umsetzen, indem er jemandem etwas antut – jemandem oder sich selbst. So oder so: Der an einer Zwangsneurose leidende Patient hat nicht Angst vor der Angst selbst, sondern Angst vor sich selbst.

Es ist nun die Aufgabe der paradoxen Intention, die beiden Zirkelmechanismen zu sprengen, aufzubrechen, aus den Angeln zu heben. Und zwar geschieht das, indem den Befürchtungen des Patienten der Wind aus den Segeln genommen wird, indem er also, wie sich ein Patient einmal ausdrückte, „den Stier bei den Hörnern packt“. Wobei darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß sich der Angstneurotiker vor etwas fürchtet, das ihm widerfahren könnte, während sich der Zwangsneurotiker auch vor etwas fürchtet, das er anstellen könnte. Beides wird nun berücksichtigt, wenn wir die paradoxe Intention folgendermaßen definieren: Der Patient wird angewiesen, genau das, wovor er sich immer so sehr gefürchtet hatte, nunmehr sich zu wünschen (Angstneurose) beziehungsweise sich vorzunehmen (Zwangsneurose).

Wie wir sehen, handelt es sich bei der paradoxen Intention um eine Inversion jener Intention, die die beiden pathogenen Reaktionsmuster charakterisiert, nämlich des Vermeidens von Angst und Zwang durch Flucht vor der ersteren beziehungsweise Kampf gegen den letzteren. Das ist aber genau das, was heute auch die Verhaltenstherapeuten für entscheidend halten: I. M. Marks bringt etwa im Anschluß an seine Hypothese, daß die Phobie durch die Angst herabsetzenden Mechanismen der Vermeidung aufrechterhalten wird, folgende therapeutische Empfehlung vor: „The phobia can then be properly overcome only when the patient faces the phobic Situation again.“ (l. c.) Und dazu bietet sich eben die paradoxe Intention an. In einer gemeinsamen mit S. Rachman und R. Hodgson verfaßten Arbeit hebt Marks ebenfalls hervor, daß der Patient dazu überredet und ermutigt werden muß, sich gerade auf das einzulassen, was ihn am meisten aufregt („The Treatment of Chronic Obsessive-Compulsive Neurosis“, Behav. Res. Ther. 9, 237, 1971). Aber auch in einer gemeinsam mit J. P. Watson und R. Gaind verfaßten Arbeit empfiehlt er therapeutisch, daß der Patient an den Gegenstand seiner Befürchtungen so nahe und so rasch herantreten muß, wie er nur kann, und nicht mehr solchen Gegenständen ausweichen darf („Prolonged Exposure“, Brit. Med. J. 1, 13, 1971).

Daß die Logotherapie in Form der bereits 1939 beschriebenen paradoxen Intention diese therapeutischen Empfehlungen längst schon in die Tat umgesetzt hatte, wird heute auch von führenden Verhaltenstherapeuten zugegeben.

„Die paradoxe Intention geht zwar von einem ganz anderen als dem lerntheoretischen Ansatz aus“, schreiben H. Dilling, H. Rosefeldt, G. Kockott und H. Heyse vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie, ihre „Wirkung könnte möglicherweise aber mit einfachen Prinzipien der Lernpsychologie erklärt werden“. Nachdem die Autoren zugeben, daß mit der paradoxen Intention „gute und zum Teil sehr rasche Erfolge erzielt wurden“, interpretieren sie diese Erfolge lernpsychologisch, indem sie „eine Lösung der konditionierten Verbindung zwischen auslösendem Reiz und Angst annehmen. Um neue, angepaßtere Reaktionsweisen auf bestimmte Situationen hin aufzubauen, muß das Meidungsverhalten mit seiner ständig verstärkenden Wirkung aufgegeben werden und die betreffende Person neue Erfahrungen mit den angstauslösenden Reizen gewinnen“. („Verhaltenstherapie bei Phobien, Zwangsneurosen, sexuellen Störungen und Süchten“, Fortschr. Neurol. Psychiat. 39, 293, 1971.)

Читать дальше