Pathologische Verdeckung Die pathologische Verdeckung ist eine abnorme auditive Ermüdung, d. h., unter Geräuschbelastung verschlechtert sich die Hörschwelle des Betroffenen. Laute Schallerscheinungen werden als sehr leise empfunden oder verschwinden ganz. Der Betroffene hat erhebliche Schwierigkeiten, sprachlichen Nutzschall vom Störlärm bzw. Nebengeräuschen zu erkennen. Damit ist das Verstehen von Sprache weitgehend beeinträchtigt.

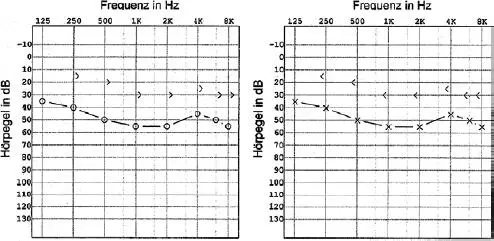

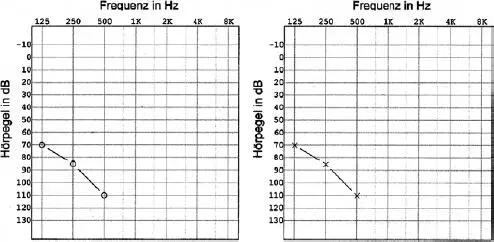

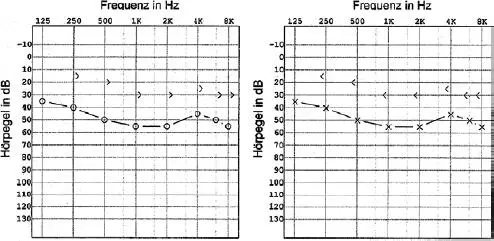

c) Kombinierte Schallleitungs-SchallempfindungsschwerhörigkeitWenn neben einer Schallleitungsstörung noch eine Funktionsstörung des Innenohres besteht, spricht man von kombinierter Schwerhörigkeit oder kombinierter Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit oder kombinierter Mittelohr- und Innenohrschwerhörigkeit. Die drei Bezeichnungen werden in der Fachliteratur parallel verwandt. Bei dieser Form der Schwerhörigkeit weist das Audiogramm ( Abb. 17) sowohl einen herabgesetzten Verlauf der Knochenleitungskurve als auch der Luftleitungskurve aus, zwischen beiden liegt jedoch eine Differenz. Der Hörverlust für die Luftleitung ist immer größer als der für die Knochenleitung. Die Schallempfindungsschwerhörigkeit dominiert jedoch und bestimmt das Wahrnehmungsgeschehen.

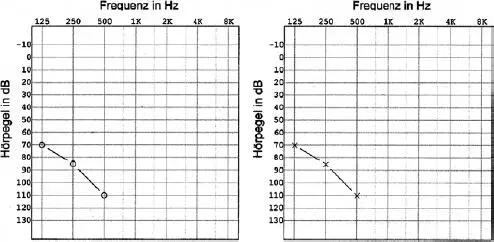

d) GehörlosigkeitGehörlosigkeit ist eigentlich keine gesonderte Hörstörung, sondern beruht auf einem hochgradigen Schallempfindungsschaden. Anders ausgedrückt: Die sensorische oder neurale Schwerhörigkeit bedeuten im Extremfall eine praktische Taubheit oder Gehörlosigkeit ( Abb. 18). Eine absolute Taubheit, bei der keinerlei Hörreste mehr vorhanden sind, ist sehr selten und tritt eigentlich nur dann auf, wenn der Hörnerv oder das primäre Hörzentrum zerstört sind. Ungefähr 98 % der Menschen, die als „gehörlos“ bezeichnet werden, verfügen über Hörreste (Pöhle 1994, 12). Diese Hörreste sind jedoch so gering, dass Lautsprache auf natürlichem (imitativem) Wege nicht oder bei Verwendung von digitalen Hörgeräten nur unter bestimmten Bedingungen, d. h. durch spezifische Förderung und Erziehung, erlernt werden kann. Die heute möglich gewordenen frühzeitigen und bilateralen Cochlea Implantat-Versorgungen eröffnen inzwischen vielen dieser Kinder – bei entsprechender hörgeschädigtenpädagogischer Begleitung – einen über das Hören vollzogenen Spracherwerb ( Kap. 7und 11). Lange Zeit galt als Gehörlosigkeit, wenn der Hörverlust im Hauptsprachbereich (liegt zwischen 500 und 4.000 Hz) größer als 90 dB war. Durch die Entwicklung der modernen Hörgerätetechnik und durch die Effektivität auditiv-verbaler Frühförderung ist diese Definition aus pädagogischer Sicht nicht mehr haltbar (Diller 1991; Pöhle 1994).

Abb. 17: Hörverlustaudiogramm einer kombinierten Schwerhörigkeit beidseits

Abb. 18: Beispiel für ein Hörverlustaudiogramm bei Gehörlosigkeit beidseits

Ausmaß des Hörverlustes Neben der Art des Hörschadens wird das Ausmaß des Hörverlustes (gemessen in Dezibel [dB] als Maß der für die Tonwahrnehmung oder das Sprachverstehen notwendigen relativen Lautstärkeerhöhung) ermittelt. Bestimmt wird die Hörschwelle mit einem Audiometer, mit Hilfe dessen ein Audiogramm grafisch erstellt wird ( Kap. 5). Die Hörschwelle kennzeichnet den Schalldruck der Töne, der gerade so groß ist, dass eine Hörempfindung ausgelöst wird. Bei Menschen, die gut hörend sind, liegt sie bei ungefähr 0 dB, als definierter durchschnittlicher Mittelwert von jungen Erwachsenen, die in ihrem Leben keine außergewöhnlichen Ohrenerkrankungen hatten und keinem besonderen Lärm ausgesetzt waren. Bei einem Hörverlust zwischen 20 – 40 dB spricht man von leichter, zwischen 40 – 60 dB von mittlerer und zwischen 60 – 90 dB von einer extremen oder hochgradigen Schwerhörigkeit. Als Resthörigkeit (Gehörlosigkeit und Taubheit) bezeichnet man Hörschäden, bei denen der Hörverlust im Hauptsprachbereich über 90 dB liegt ( Tab. 3). Ermittelt wird der Hörverlust (auch: Schweregrad einer Hörschädigung), indem man vom besseren Ohr das arithmetische Mittel des Hörverlustes bei 500, 1.000, 2.000 und 4.000 Hz (= Hauptsprachbereich) errechnet.

Tab. 3: Grade/Ausmaß eines Hörverlustes

| Luftleitungsschwelle im Hauptsprachbereich (500 bis 4.000 Hz) |

Bezeichnung des Ausmaßes |

| 0 dB |

normalhörend |

| 20 – 40 dB |

leichtgradig |

| 40 – 60 dB |

mittelgradig |

| 60 – 90 dB |

hochgradig |

| über 90 dB |

an Taubheit grenzend/gehörlos |

Dringend anzumerken ist, dass die Einteilung nach dem Ausmaß des Hörverlustes nur von begrenztem Wert ist, da die individuellen Auswirkungen und Folgeerscheinungen auch bei etwa gleichem Hörverlust und gleicher Art des Hörschadens sehr unterschiedlich sein können. Daher sollten nach der Diagnose nicht voreilig Prognosen über mögliche Entwicklungsverläufe betroffener Kinder gegeben werden.

Zum Vergleich sollen einige Lautstärken für bestimmte Schallereignisse angegeben werden. Tab. 4 gibt dem Leser eine ungefähre Vorstellung von dem Ausmaß eines Hörverlustes.

Tab. 4: Beispiele für dB-Lautstärke (s. auch Lindner 1992, 40; Plath 1992, 68)

| Dezibel |

entspricht |

| 0 dB |

Hörschwelle normalhörender Personen |

| 30 dB |

Rauschen von Bäumen |

| 40 dB |

gedämpfte Unterhaltung |

| 60 dB |

Staubsauger, Rundfunkmusik |

| 80 dB |

starker Straßenlärm |

| 100 dB |

sehr laute Autohupe |

| 120 dB |

Flugzeugmotoren in 3 m Abstand |

| 130 dB |

schmerzender Lärm |

e) AVWS Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) liegen vor, wenn bei normalem peripheren Gehör (normale Hörschwelle im Tonaudiogramm) zentrale Prozesse des Hörens gestört sind. Das bedeutet, dass bei den betroffenen Personen trotz einer normalen Hörschwelle höhere Funktionen des Hörens, wie beispielsweise Sprachverstehen in Ruhe und in Störlärm, oder die Schalllokalisation gestört sind.

Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen fallen meist erst im Schulalter auf. Die Häufigkeit wird auf 2 bis 3 % geschätzt, wobei Jungen doppelt so häufig wie Mädchen betroffen sind.

Die Ursachen für AVWS sind noch weitgehend ungeklärt. Genannt werden genetische Ursachen, eine verzögerte Hörbahnreifung (durch zeitlich zurückliegende Schallleitungsschwerhörigkeiten im Säuglings- und Kleinkindalter), umgebungsbedingte Faktoren, schulische Einflüsse und solche der Raumakustik sowie akustische Reizüberflutungen (Böhme 2006; Lindauer 2009; Nickisch 2010).

3.3 Ursachen

Nach Biesalski und Collo (1991) sind bei etwa 40 % der Kinder keine sichere Ursache ihrer Hörschädigung festzustellen, d. h., die Hörschädigung ist unbekannter Ätiologie. Matulat (2018) führt etwa ein Drittel auf Komplikationen während der Geburt oder Infektionen in der Schwangerschaft zurück.

Die Ursachen können nach verschiedenen Gesichtspunkten eingeteilt werden, siehe z. B. Abb. 19.

Eine andere Möglichkeit der Einteilung wäre die nach dem Ort der Störung:

Äußerer Gehörgang

■ Aplasie (Organanlage [hier: Gehör] vorhanden, aber Entwicklung ausgeblieben)

■ Gehörgangsatresie (angeborener Verschluss des Gehörgangs)

■ Anotie (fehlende Ohrmuschel)

■ Mikrotie (Kleinheit der Ohrmuschel)

Читать дальше