In den Katakomben von Rom und in vielen römischen Städten, u.a. in Trier, dem »zweiten Rom« hat man unzählige Grabinschriften gefunden, die vom tiefen Schmerz der trauernden Eltern Zeugnis ablegen. Die heidnischen Eltern widmeten ihre Denkmäler für die verstorbenen Kinder ihren »Manen«, d.h. ihren Seelen oder guten Geistern, und verwendeten dabei eine stereotypische Formel: DIS MANIBVS POSVERVNT. Mehr als einmal drückten sie ihre Verzweiflung und ihr Unverständnis dadurch aus, dass sie hinzufügten: CONTRA VOTVM oder – INVITI – also »gegen ihren Wunsch«, »ungern, widerwillig«. Natürlich ließ der enge Raum der Marmorplatten nur wenig emotionale Ausdrücke zu. Die Epigraphie ist knapp, »lapidar«. Die Skulpturen, welche manchmal die Epitaphen begleiten, erinnern an liebenswürdige Züge der verstorbenen Kinder; so die Darstellung des Knaben Primulus, der dabei ist, seinen Hund zu streicheln und zu füttern.

Die christlichen Eltern verwendeten eine ganz andere Formel: HIC IACET, HIC QVIESCIT IN PACE (»Hier liegt«, »hier ruht in Frieden«). Außer dem Namen und den sehr genauen Angaben über die Lebensdauer –VIXIT ANNOS/MENSES/ DIES – enthalten die Inschriften oft ganz affektive Adjektive wie DVLCISSIMVS, CARISSIMVS (Süßester, Liebster). Generell wird das Alter des Kindes umso präziser angegeben, je kürzer die Lebensdauer war, als ob man den unschätzbaren Wert eines jeden Tages in dieser kurzen Existenz betonen wollte.

INFANTI DVLCISSIMO DEFVNCTO QVI VIXIT MENSES V DIES XX PATER ET MATER PIISS FECERUNT

Dem süßesten verstorbenen Kind, das 5 Monate und 20 Tage gelebt hat, haben Vater und Mutter aus tiefer Ehrfurcht (dieses Grabmal) errichtet .

Am Ende der Inschrift findet man die Angabe desjenigen, derjenigen, meist der Eltern – PARENTES –, welche die Grabstätte errichtet haben: QVI TITVLVM POSUERUNT. Die christlichen Texte werden oft durch Symbole und Zeichen illustriert, welche einerseits die Unschuld der Kinder und andrerseits ihre Zugehörigkeit zum Christentum betonen: Tauben, das Christus-Monogramm, die apokalyptischen Buchstaben Alpha und Omega. In seinem ersten Brief an die Thessalonicher mahnt der heilige Paulus die Christen, »sich nicht zu betrüben wie die anderen, die keine Hoffnung haben … sich gegenseitig zu trösten« (4,13). Dieser Text wird noch heute oft bei Begräbnissen und Leichendiensten gelesen. Ein Grabstein aus dem 5. Jahrhundert, der in Sion, der »Colline inspirée« von Maurice Barrès gefunden wurde, legt Zeugnis ab von diesem christlichen Glauben an die Auferstehung. Auf das Grab seines Sohnes Nicetius ließ der Vater folgende Inschrift gravieren: CVM CHRISTO IN COELO DEVOTA MENTE RESVRGET (Mit Christus im Himmel wird er nach seinem tiefen Glauben auferstehen).

Das christliche Mittelalter, das von einem unerschütterlichen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele geprägt war, bot den unglücklichen Eltern sicher mehr Trost und Hilfe an als die heidnischen Zeitalter mit ihrem weitverbreiteten Skeptizismus. In der Praefatio der Seelenmessen wird dies deutlich umschrieben: »ut quos contristat certa moriendi conditio, eosdem et consoletur futurae immortalitatis promissio …« (»Wenn auch das unabänderliche Todeslos uns niederdrückt, so soll die Verheißung künftiger Unsterblichkeit uns Trost spenden«.). Die Gewissheit der Auferstehung und des ewigen Lebens dämpfte den Schmerz des Verlustes. Wenn Kinder starben, wurden ihre Seelen von Engeln ins Paradies getragen, wo sie in der »Hand Gottes« geborgen waren. Die lateinischen Hymnen »In paradisum te deducant angeli« (»Die Engel sollen dich ins Paradies bringen«) und »Justorum animae in manu Dei sunt« (»Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand«) haben sich in den liturgischen Gesängen der Seelenmessen erhalten. In manchen Gegenden werden die Gottesdienste für früh verstorbene Kinder noch als »Engelsmessen« bezeichnet.

Chlotilde, die Gattin des Frankenkönigs Chlodwig, bietet ein erbauliches Beispiel christlicher Ergebenheit. Als ihr erster Sohn Ingomir im Jahre 496 starb, erklärte sie: »Ich danke Gott, dem Allmächtigen und Schöpfer aller Dinge, dass er mich nicht für unwürdig gefunden hat, Mutter eines Sohnes zu sein, der in sein himmlisches Reich aufgenommen wurde. Der Schmerz, den ich über seinen Verlust empfinde, trübt meine Seele nicht. Da er diese Welt im weißen Gewand seiner Unschuld verlassen hat, wird er sich ewig am Anblick Gottes weiden.« Ihre christliche Zuversicht trug nicht wenig dazu bei, dass Chlodwig sich 496 in Reims taufen ließ. Durch dieses Sakrament schwor er dem heidnischen Götzenglauben ab und »eröffnete den Weg für das Heil seiner Seele«.

Andererseits jedoch erwuchs gerade aus der christlichen Glaubenssituation ein besonders schmerzliches Problem bei Totgeburten oder beim Tod ungetaufter Kinder. Da diese Kinder nicht vom Makel der Erbsünde reingewaschen waren, konnten sie, gemäß der offiziellen Lehre der Kirche, die zu Beginn des 5. Jahrhunderts vom Bischof und Kirchenvater Augustinus von Hippo (354–430) formuliert und von der Synode von Karthago 418 verfestigt wurde, der ewigen Seligkeit nicht teilhaftig werden. Sie gelangten in eine Art »Vorhölle« (»Limbus infantium«), in welcher sie von der ewigen Anschauung Gottes ausgeschlossen waren. Deshalb durften sie nicht einmal in »geweihter Erde« begraben werden. Die Kinder wurden meist heimlich nachts außerhalb des Friedhofs beigesetzt. So weinte man weniger über den physischen Verlust der Kinder selbst als über die Gefährdung ihres Seelenheils. Die Eltern fühlten sich schuldig, wenn Kinder ungetauft dahinstarben.

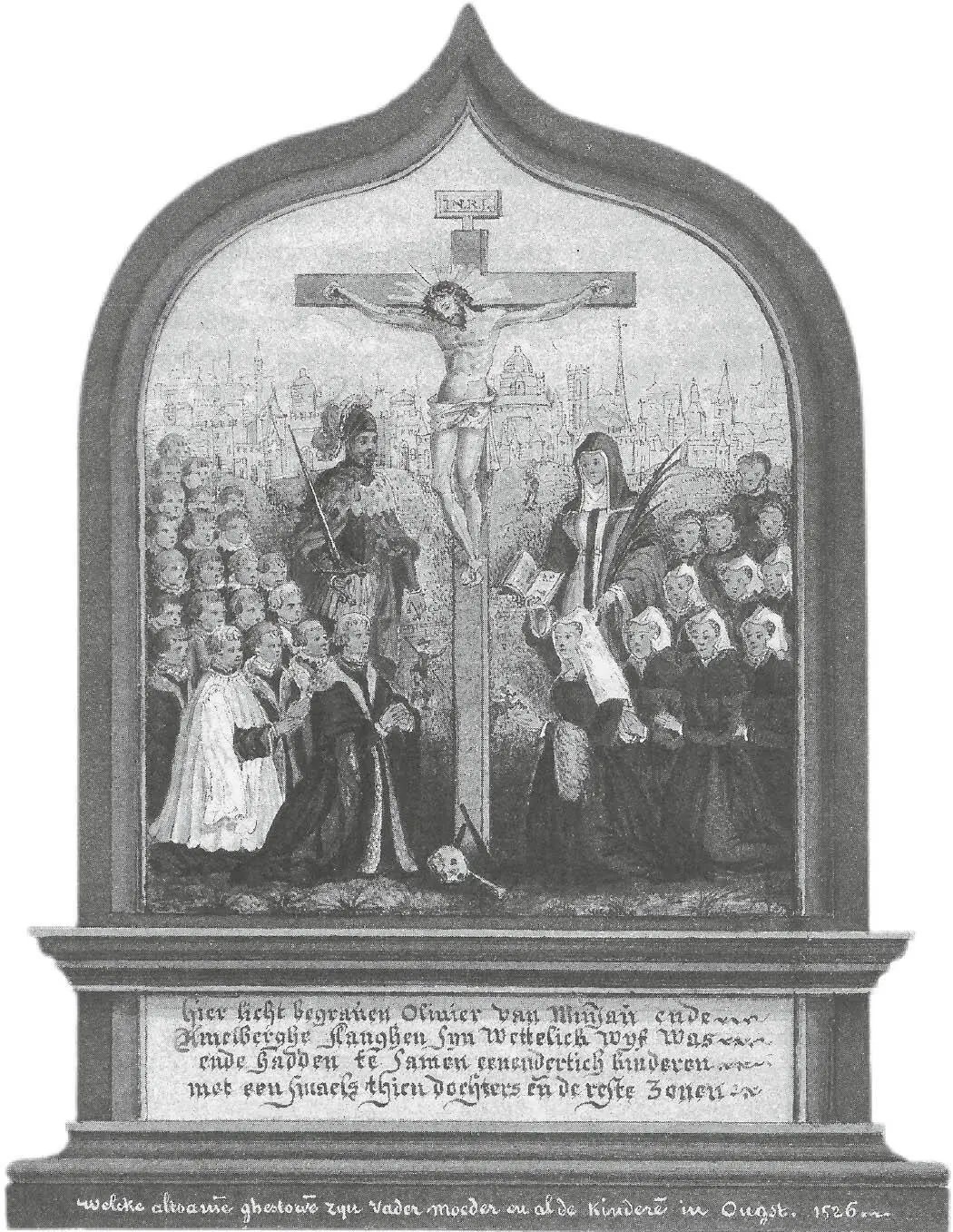

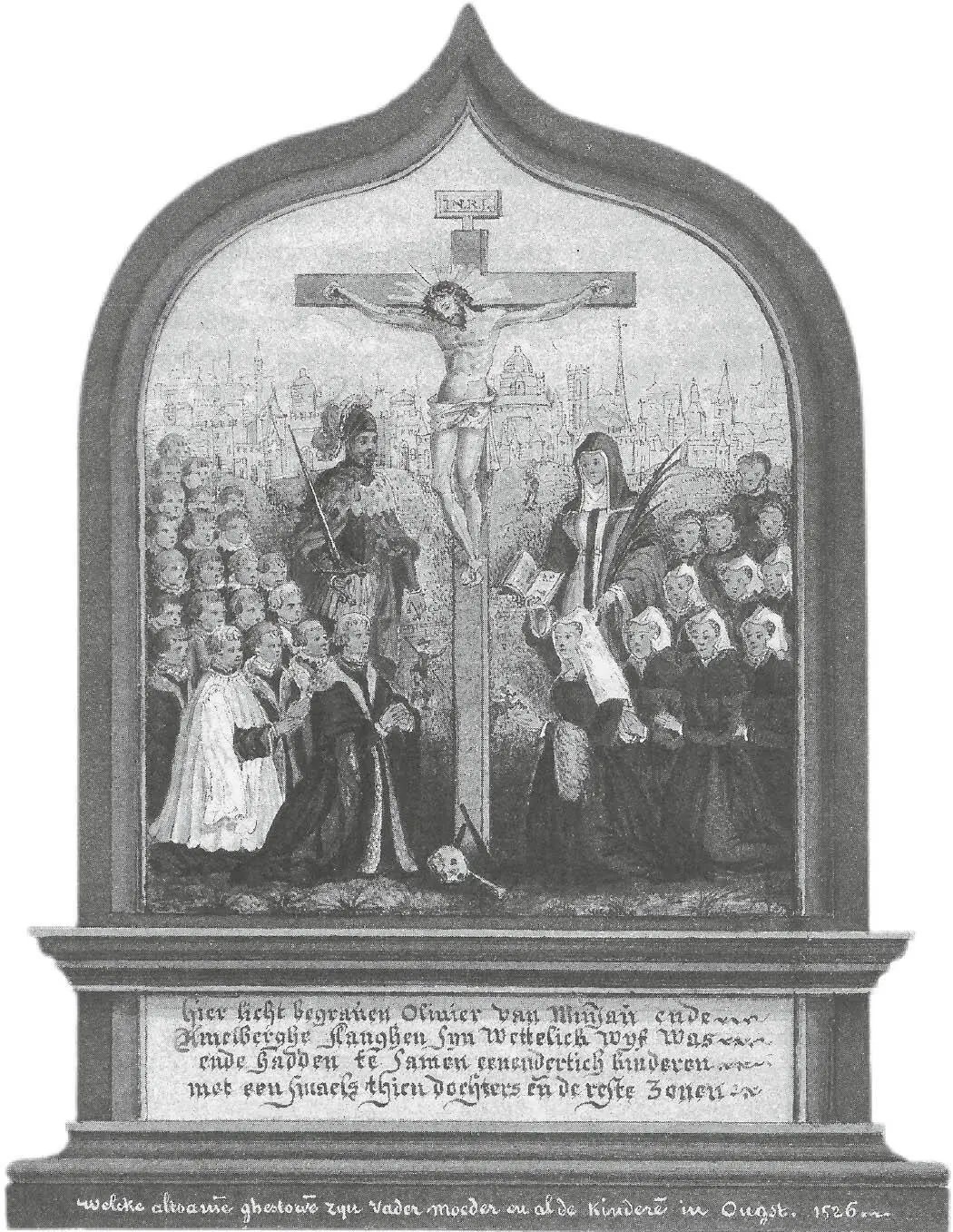

Die Familie van Miniau mit ihren 31 Kindern, die alle im August 1526 starben

Die brisante theologische Diskussion über das Los der ungetauften Kinder zog sich jahrhundertelang bis 2005 hin, als Papst Benedikt XVI. eine Kommission von Theologen einsetzte, die zur Auffassung gelangten, dass »die Seelen nicht getaufter, gestorbener kleiner Kinder direkt ins Paradies kämen« (2007).

Im Mittelalter führte die seelische Not der Eltern zu mehreren Auswegen oder »Ersatzlösungen«, die eher der populären Religiosität als der amtlichen Lehre der Kirche entsprachen. So fand man bei vielen archäologischen Grabungen in unmittelbarer Nähe der mittelalterlichen Kirchen Gräber von Tot- und Frühgeborenen, die man in der einschlägigen Literatur als »Traufkinder / Traufenkinder« bezeichnet. Diese ungetauften Kinder wurden von ihren unglücklichen Eltern oder Angehörigen möglichst nahe an den Kirchenmauern und beim Chor bestattet, in der Hoffnung oder im festen Glauben, dass das Regenwasser, das von der Traufe am Dach der Kirche herunterrann, bei ihnen im Laufe der Jahre die Taufe ersetzen könne. Das immer wieder herabtropfende oder fließende Wasser sollte eine Art »Nottaufe« darstellen.

Noch seltsamer und befremdlicher wirkt heute das hochmittelalterliche und frühneuzeitliche Phänomen der »Auferweckungsheiligtümer« (»sanctuaires à répit«), die sich besonders in Süddeutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien hundertfach entwickelten; eine »markante Erscheinung des christlichen Europas«, »un fait religieux et culturel majeur de l’Europe chrétienne«, wie Jacques Gélis 2006 urteilt. Diese Praxis erscheint zuerst im 12. Jahrhundert. Ab dem 14. Jahrhundert machten sich unzählige Eltern mit ihrem totgeborenen Kind auf den Weg zu einem Marienheiligtum in ihrer Nähe, wo sie den kleinen Leichnam vor einem Marienbild ausstellten in Erwartung eines »Wunders«, das heißt, eines Lebenszeichens. Um den Leichnam herum stellte man Kerzen auf und versuchte auch bisweilen mittels glühender Kohlen das Kind aufzuwärmen. Auf den Mund des Kindes legte man eine leichte Feder. Wenn diese sich bewegte, glaubte man, dass der Atem wieder einsetze, oder wenn die Wangen sich leicht röteten, wurde auch das als Lebenszeichen gedeutet, und das Kind wurde sofort getauft. Nachher verfiel es dann endgültig in den Todesschlaf, und die Eltern begruben es auch oft um das Heiligtum herum.

Читать дальше