Aber auch diese Definition wird von unterschiedlichen Seiten kritisiert, etwa mit Blick auf die Nichteinbeziehung der direkten Kommunikation. So plädiert Hipfl dafür, dass sich die PKW nicht auf die indirekte, medial vermittelte Kommunikation beschränken soll, sondern [26] „auch tatsächlich Kommunikation als Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen und Analysen“ (Hipfl, 2002, S. 13) nehmen soll. Allerdings hat Rühl in diesem Zusammenhang schon längst deutlich gemacht, dass mit dieser fraglos richtigen Hinwendung zum Kommunikationsprozess keineswegs der Anspruch verbunden sein kann, für jedwede Problematik aus dem Bereich der Humankommunikation zuständig zu sein (vgl. Rühl, 1985). Das erinnert ein wenig an den Wiener Ordinarius der 1970er-Jahre Kurt Paupiè, der die Publizistikwissenschaft selbstkritisch als „Bisserl-Wissenschaft“ bezeichnet hat und damit auf die Notwendigkeit verwies, sich auf ausgewählte Forschungsbereiche zu konzentrieren. 4

Wie stark sich die Dynamiken der gesellschaftlichen Entwicklungen auf das Fach der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft selbst ausgewirkt haben, wird deutlich, wenn man sieht, welche unterschiedlichen Fachgruppen sich mittlerweile in der DGPuK etabliert haben: Digitale Kommunikation; Gesundheitskommunikation; Internationale und interkulturelle Kommunikation; Journalistik/Journalismusforschung; Kommunikation und Politik; Kommunikations- und Medienethik; Kommunikationsgeschichte; Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht; Medienökonomie; Medienpädagogik; Mediensport und Sportkommunikation; Mediensprache – Mediendiskurse; Methoden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft; PR- und Organisationskommunikation; Rezeptions- und Wirkungsforschung; Soziologie der Medienkommunikation; Visuelle Kommunikation; Werbekommunikation und Wissenschaftskommunikation (vgl. DGPuK, 2021). Diese Auflistung zeigt deutlich, wie die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft auf die gesellschaftlichen Herausforderungen reagiert hat. [27]

3.2Facetten der PKW

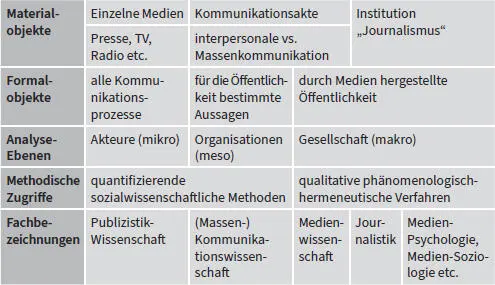

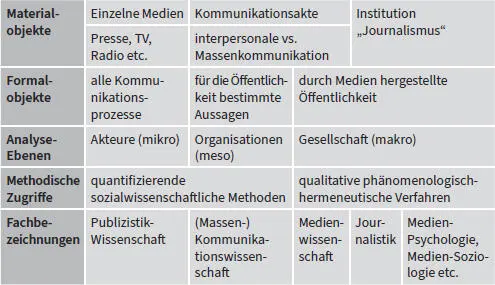

Wie weiter oben erwähnt, kann der Gegenstand der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft über ihr Materialobjekt und über ihr Formalobjekt bestimmt werden. Materialobjektesind die einzelnen Mediengattungen (bspw. Print, Audiovisuell, Online), Gespräche zwischen Menschen („Kommunikationsakte“) sowie institutionalisierte kommunikative Handlungen wie der Journalismus. Formalobjektezeichnen sich dagegen dadurch aus, dass man die Materialobjekte aus einem bestimmten Blickwinkel/einer bestimmten Perspektive heraus betrachtet – also ob Kommunikationsprozesse bspw. für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ob sie beeinflussen wollen, ob sie Objektivität für sich beanspruchen usw. (vgl. dazu Bonfadelli et al., 2010, S. 7–8).

Tab. 2: Facetten der (Massen-)Kommunikations-, Medien- und Publizistikwissenschaft

Quelle: Bonfadelli et al., 2010, S. 8.

3.3Die „Lasswell-Formel“ – eine „klassische“ Differenzierung der PKW

Neben der Einteilung in Formal- und Materialobjekte kann man die Kommunikationswissenschaft auch ganz grob entlang der sog. „Lasswell-Formel“ (Harold Lasswell, 1948, vgl. dazu Burkart, 2019, S. 419–421) in bestimmte Forschungsfelder einteilen, wobei man diese Formel als Orientierungshilfe und nicht als letztgültige Abgrenzung und Eingrenzung [28] des Faches sehen darf. Sie lautet: „Who says what in which channel to whom with what effect?“ – und ist vermutlich der meistzitierte (Frage-)Satz aus unserer Fachtradition. Die Frage bezieht sich auf die Struktur der (öffentlichen) Kommunikationsprozesse:

| Who |

– |

Kommunikator |

| says what |

– |

Inhalt; Aussage |

| in which channel |

– |

Medium |

| to whom |

– |

Rezipient |

| with what effect |

– |

Wirkung |

•Kommunikator – Kommunikatorforschung

Hier stehen die Medienschaffenden (Akteure) in ihrem engeren oder weiteren Berufsfeld im Mittelpunkt (Vertreterinnen von Journalismus, Public Relations, Werbung), es geht zentral um Prozesse der Produktion von Medienbotschaften. Kommunikatoren können bspw. Parteien, Verbände, Kirchen, Unternehmen etc. sein.

•Inhalt; Aussage – Medieninhalts- bzw. Aussageforschung

In diesem Bereich interessieren vor allem die durch Massenmedien in Form von manifesten und latenten Aussagen produzierten Medienrealitäten (Kommunikate).

•Medium – Medienforschung

Hier werden die vielfältigen Organisationen des Mediensystems, die Strukturen im Mediensystem und deren Entwicklung untersucht. Dazu gehören auch die formalen Angebotsweisen sowie die technisch bedingten Eigengesetzlichkeiten und Funktionsweisen.

•Rezipient – Nutzungsforschung

Unter Rezipienten versteht man die Leser, Hörer und Seher von Medien, also die verschiedenen Publika. Die Publika der Massenmedien, ihre Strukturen und Muster der Mediennutzung und die dahinter stehenden Wünsche und Erwartungen (Motivations- und Gratifikationsforschung) stehen hier im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses.

•Wirkung – Wirkungsforschung

Von Interesse sind hierbei die individuellen und sozialen, intendierten und zufälligen, kurz- wie langfristigen, sozial erwünschten, aber auch schädlichen Effekte der Massenmedien auf Wissen, Einstellungen, Emotionen und Verhaltensweisen. Es geht also um die kurz- und langfristigen Folgen der Medienzuwendung für den Menschen und die Gesellschaft (bspw. psychologische Einstellungsforschung, soziologische Diffusionsforschung). [29]

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich eben nicht alle kommunikationswissenschaftlich relevanten Forschungsinteressen in diesem Modell unterbringen lassen: So ist bspw. die Frage nach dem Warumnicht gestellt, d. h., dass Motive und Interessen der am Kommunikationsprozess Beteiligten keine Berücksichtigung finden, und ebenso wird hier die Reziprozität, also der interaktive Charakter, ausgeblendet. Kommunikation ist keine „Einbahnstraße“, d. h., man darf sich diesen Prozess niemals nur einseitig von A nach B (von Sender zu Empfänger) ablaufend vorstellen (vgl. dazu Burkart, 2019, S. 420–422). Dies wurde jedenfalls lange Zeit (falsch) mit Blick auf die „legendäre“ Lasswell-Formel unreflektiert unterstellt. Bisweilen geschieht dies auch heute noch.

Darüber hinausgehend stellen auch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich Massenkommunikation abspielt, sowie die ökonomischen Voraussetzungen und die medientechnologische Basis einen Gegenstand der Forschung dar.

3.4Teildisziplinen und Praxisbereiche der PKW

Von den Forschungsfeldern zu unterscheiden sind die sog. Teildisziplinender Kommunikationswissenschaft (vgl. Langenbucher, 1994):

•Kommunikationstheorie

•Methoden der Kommunikationsforschung

•Medienlehre und Medienkunde

•Kommunikations- und Mediengeschichte

•Kommunikations- und Medienpolitik

•Kommunikations- und Medienökonomie

•Kommunikations- und Medienpraxis

Diese klassische Unterteilung wird zeitgemäß ergänzt durch Kommunikations- und Medienpsychologie, Kommunikations- und Medienethik, Medienpädagogik und Kommunikationssoziologie.

Hier zeigt sich auch ganz deutlich die Interdisziplinarität der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Die Kommunikationswissenschaft versteht sich als eine interdisziplinäre Sozialwissenschaft, d. h., es ist kaum möglich, sie begrifflich und vom Objektbereich her von anderen Wissenschaften abzutrennen. Fragestellungen reichen in andere verwandte Wissenschaften hinüber: Im engsten Kreise der Verwandtschaft stehen Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft, aber auch die Wirtschaftswissenschaften, die Geschichtswissenschaft, Pädagogik, Sprachwissenschaft bis hin zur Rechtswissenschaft teilen mit ihr Forschungsgebiete. Dieser Umstand wird im Allgemeinen als [30] positiv befruchtend aufgefasst, weil er erlaubt, bei der Erforschung der kommunikativen Realität verschiedenste Perspektiven einzunehmen.

Читать дальше